| Titel: | Neuere Spann- und Trockenrahmen für Gewebe. |

| Fundstelle: | Band 258, Jahrgang 1885, S. 113 |

| Download: | XML |

Neuere Spann- und Trockenrahmen für

Gewebe.

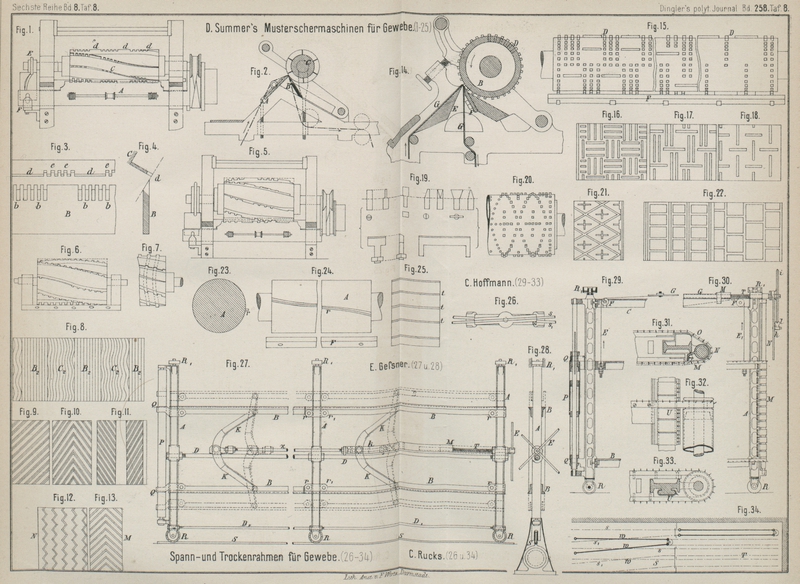

Patentklasse 8. Mit Abbildungen auf Tafel 8.

Neuere Spann- und Trockenrahmen für Gewebe.

Zum Trocknen leichterer Wollgewebe haben die Trocken maschinell (vgl. 1884 251 * 62) den älteren Spannrahmen, obwohl bei denselben

die aufgewendete Wärme unvollkommener ausgenützt wird, nicht ganz zu verdrängen

vermocht Während bei den Trockenmaschinen die Trocknung des Gewebes seiner Länge nach und nach durch einen wärmeren starken Luftstrom erfolgt, geht bei den Trockenrahmen die

Trocknung des ganz ausgespannten Gewebes auf einmal bei der niedrigeren

Temperatur der Luft des Rahmenhauses langsamer

vor sich und wird dadurch dem Gewebe im trockenen Zustande jene Weichheit und das

leichtwollige Gefühl

beim Berühren gewahrt, welches für manche Stoffe, wie z.B. bei Flanellen u. dgl.,

ein Haupterforderniſs ist.

Die Trockenrahmen werden jetzt fast allgemein fahrbar eingerichtet und kommt das

Gewebe auf beiden Seiten derselben zur Anlage, so daſs der Rahmen halb so lang als

das Gewebe wird. Vor dem eigentlichen Trockenraume

welcher gewöhnlich durch ein am Boden liegendes Heizrohrsystem erwärmt wird,

befindet sich dann ein gleich langer Raum wie der Trockenraum, der sogen. Spannraum, in welchem das Aufnadeln und Breitspannen

der nassen und das Abnadeln der trockenen Gewebestücke vorgenommen wird. Durch mit

Schiebethüren verschlieſsbare Oeffnungen werden die Rahmen in und aus dem

Trockenraume gefahren. Die Rahmen werden neuerdings ganz aus Eisen hergestellt; doch

benutzt man seltener Schraubenspindeln, welche gleichzeitig das Breitspannen

vermitteln (vgl. Weiſs 1879 232 89), als Tragsäulen. Die Schraubenspindeln sind schwer zu drehen,

müssen reichlich geschmiert werden und geben dadurch zu Beschmutzungen der Waare

Anlaſs. Auch ist das gleichmäſsige Anspannen des aufgenadelten Gewebes durch

gleichzeitiges Andrehen aller Schraubenspindeln schwer auszuführen und erfordert

eine festere Construction des ganzen Rahmens.

Einen neueren Trockenrahmen, welcher von Ernst Geſsner

in Aue (vgl. * D. R. P. Nr. 13866 vom 20. Juli 1880) zur Ausführung gebracht wird,

veranschaulicht Fig. 27 und 28 Taf. 8. Die Tragsäulen

A wie auch die beweglichen Rahmenscheiden B sind von durchbrochenem Rippenguſs, wodurch der

Rahmen bei genügender Standfestigkeit eine groſse Leichtigkeit erhält. Die

Tragsäulen A haben jede unten eine Spurrolle R, mit welcher sie auf den Bodenschienen S laufen, die gleich auf den Heizrohrstühlen mit

befestigt sind, und oben eine glatte wagerecht liegende Rolle R1, welche sich

zwischen zwei an der Decke des Trocken- und Spannraumes befestigten parallelen

Latten führt. Unter einander sind die Tragsäulen durch die in halber Höhe liegende

starke Stange D und eine zweite nahe am Boden

befindliche Stange D1,

auf welchen dieselben zwischen je zwei Muttern festgehalten werden, verbunden. Zu

beiden Seiten des Heizrohres sind Bleche angelegt, welche die aufsteigende Wärme an

das Gewebe leiten. Die Rahmenscheiden B sind unter

einander gelenkig verbunden und trägt der Gelenkzapfen immer gleich eine an den

Tragsäulen gleitende Rolle r, welcher eine ebensolche

Rolle r1 an der anderen

Seite der Tragsäule gegenüber steht. Die Auseinanderbewegung der Rahmenscheiden zum

Breitspannen des Gewebes erfolgt durch die Kniehebel K,

welche an durch Stangen Z verbundene, auf den

Verbindungsstangen D gleitende Guſseisenstücke k angelenkt sind. Das vorderste Stück k ist verlängert und mit einer Mutter M versehen, in welche die Schraubenspindel T eingreift. Die letztere ist in der vordersten

Tragsäule gelagert und mit einem Drehkreuze E versehen.

Das aufgespannte Gewebe geht um die hinterste Tragsäule nach der anderen Rahmenseite, weshalb

diese Tragsäule eine Walze P trägt, über welche die

hufeisenförmigen Verbindungen Q zwischen den

Nadelleisten reichen. Um das Gewebe vor dem Annadeln auf dem Rahmen in die Länge

strecken zu können, muſs dasselbe mit einem Ende an dem Rahmen angehängt werden

können und erhält zu diesem Zwecke die vorderste Tragsäule eine in der Höhe des

Rahmens reichende Nadelleiste.

Diese feste Nadelleiste an der vordersten und die einfache Walze an der hintersten

Tragsäule geben beim Breit spannen von Geweben, welche

unter Längenstreckung angenadelt werden, zu Uebelständen Anlaſs. Es kommt dabei sehr

oft vor, daſs dann der Gewebeanfang an der Nadelleiste einreifst, weil derselbe in

der ursprünglichen Breite festgehalten wird und deshalb der Spannung nicht nachgeben

kann. An der Walze der hintersten Säule kann das Gewebe, da die

Nadelleistenverbindungen Q sich über die Walze P schieben müssen, also immer auf derselben vorstehen,

nicht glatt anliegen, in Folge dessen das trockene Gewebe an diesen Stellen Blasen

zeigt, welche sich besonders beim darauffolgenden Scheren nachtheilig äuſsern.

Zur Vermeidung dieser Uebelstände macht C. Hoffmann in

Aue (* D. R. P. Nr. 32536 vom 20.

Februar 1885) an seinen Spannrahmen sowohl die vordere Nadelleiste, als

die hintere Walze in der Länge ausdehnbar. Vor der

vorderen Trag walze wird an dem Rahmen, wie Fig. 29 bis 31 Taf. 8

veranschaulichen, noch eine runde Stange N befestigt,

auf welcher sich die mit den Nadeln versehenen Blechhülsen M verschieben lassen. Diese Blechhülsen vermögen dann dem Geweberande beim

Breitspannen zu folgen. Um die Hülsen M kann auch das

Gewebe, wenn es etwas länger als die doppelte Rahmenlänge ist, noch auf die

Anfangsseite herumgelegt werden. Die Nadelleistenverbindungen Q (Fig. 29) stehen nicht

mehr über der Walze P vor, sondern kommen in Spuren

derselben zu liegen und die Walze P ist, um ein

Auseinandergehen der Spuren beim Breitspannen des Gewebes zu gestatten, aus zwei

teleskopartig auf einander verschiebbaren Blechhülsen hergestellt. Eine solche

ausdehnbare Walze kann auch am vorderen Ende des Rahmens angebracht und dann statt

der Blechhülsen mit Nadeln versehene Klammern U

angewendet werden, welche sich auf einer an der vordersten Tragsäule mit

angegossenen T-Schiene verschieben (vgl. Fig. 32 und 33 Taf.

8).

Auch im Uebrigen unterscheidet sich der Hoffmann sehe

Trockenrahmen vortheilhaft von der älteren Construction. Die Tragsäulen sind oben

und unten unter einander durch angeschraubte Guſseisenträger B und C verbunden. Zum Breitspannen dienen

statt der Kniehebel Stahlbänder, welche – wie weiter unten näher beschrieben ist –

nur die obere Rahmenscheide bewegen, während die untere feststeht; letzteres läſst

sich zwar auch bei Rahmen mit Kniehebeln erreichen: es braucht dann nur die untere

Rahmenscheide festgestellt und die gesammte, durch Ausbreitung der Kniehebel

hervorgebrachte Bewegung auf die obere Rahmenscheibe übertragen zu werden; dabei

muſs sich jedoch die Verbindungsstange Z (Fig. 27 Taf.

8) für die Kniehebel in den Oeffnungen. der Säulen senkrecht verschieben lassen.

Die Kniehebel ergeben jedoch immer einen starken Seitendruck auf die Säulen, weshalb

auch die Rollen r vorgesehen sind; die Kraftäuſserung

am Drehkreuze muſs bei schmalen Geweben sehr groſs sein und die Gröſse der

Verbreiterung des Gewebes bei einer Drehung des

Handkreuzes bleibt bei verschiedenen Gewebebreiten nicht dieselbe, wie es für ein

schätzungsweises Bestimmen der Drehungen zur Erreichung der geforderten Gewebebreite

wünschenswerth sein kann. Hoffmann hängt deshalb die

obere Rahmenscheide an Stahlbänder E und verbindet

dieselben, nachdem sie über Rollen F gelegt sind, mit

einer oben am Rahmen entlang reichenden Stange G, deren

vorderes Ende wieder als Mutter M für die

Schraubenspindel T ausgebildet ist. Diese

Schraubenspindel trägt fest ein Keilrad i und lose den

Handhebel k, dessen Reibungsklinke l bei der Bewegung des Hebels k an dem Rade i zum Klemmen kommt und dadurch

dasselbe absatzweise in Drehung versetzt, das Gewebe also breitspannt. Beim

Zurückdrehen der Schraube T senkt sich die obere

Rahmenscheide durch ihr Eigengewicht. Das vorderste Stahlband E1 geht von der Rolle

F zurück und dann über eine zweite solche Rolle,

worauf es an der Stange G befestigt wird.

C. R.

Rucks in Glauchau (* D. R. P. Nr. 31960 vom 20. Januar 1885) will die Gröſse des zu erwärmenden Trockenraumes vermindern,

indem er den Rahmen in halber Länge doppelt ausführt und das Gewebe dann an den

beiden Auſsen- und Innenseiten der Rahmenscheiden annadelt. Der Rahmen erhält somit

statt der gestreckten eine Hufeisenform. Da aber der innere Raum, um ein Betreten

zum An- und Abnadeln des Gewebes zu gestatten, einige Male breiter sein müſste, als

jetzt die Rahmenstärke beträgt, so würde die durch die geringere Länge erzielte

Verkürzung des Trockenraumes in eine Verbreiterung desselben übergehen, der

Trockenraum selbst also nicht wesentlich verkleinert werden. Deshalb führt Rucks den Scheitel des Rahmens mit Gelenken aus und,

während der eine Schenkel des Rahmens beim Ausfahren aus dem Trockenraume T (Fig. 34 Taf. 8) in den

Spannraum S auf der Schiene s läuft, bewegt sich der andere Schenkel auf einer zweiten von dieser

ersteren Schiene s aus einander gehenden Schiene s1. Auf diese Weise

erhält man dann im Spannraume vorn am Rahmen eine genügende Breite zum Betreten

seines Inneren. Man wird aber wohl auch den Abstand der beiden Rahmenschenkel nicht

zu klein nehmen dürfen, um das Annadeln in der Nähe des Scheitels noch zu

ermöglichen.

An den Kreuzungsstellen w der geraden Schienen s mit den schrägen Schienen s1, werden Weichen von der durch Fig. 26 Taf. 8

veranschaulichten Einrichtung angebracht.

Tafeln