| Titel: | Apparate zum Vorwärmen und Reinigen von Kesselspeisewasser. |

| Fundstelle: | Band 258, Jahrgang 1885, S. 119 |

| Download: | XML |

Apparate zum Vorwärmen und Reinigen von

Kesselspeisewasser.

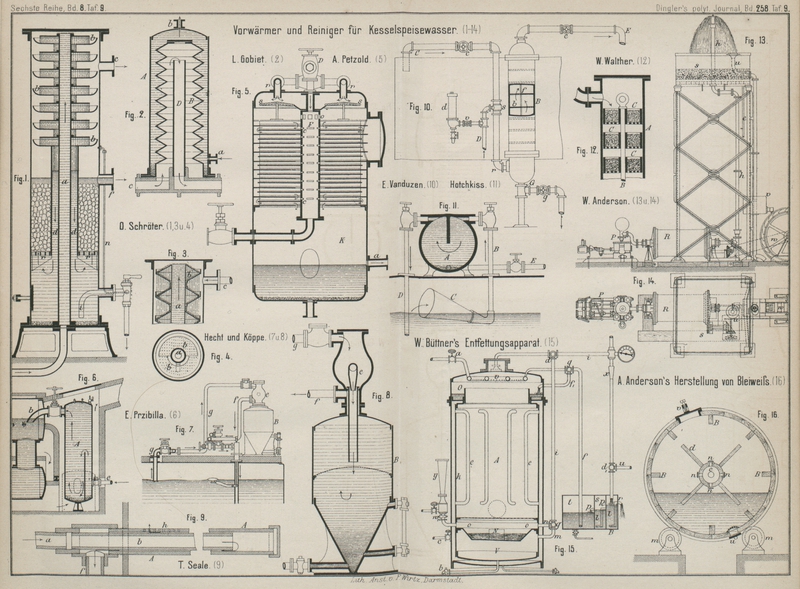

Patentklasse 13. Mit Abbildungen auf Tafel 9.

Vorwärmen und Reiniger von Kesselspeisewasser.

Bei dem Speisewasser-Reinigungsapparat von O.

Schröter in Guben (* D. R. P. Nr. 31637 vom 21. Oktober 1884) sind, wie Fig. 1 sowie

Fig. 3 und

4 Taf. 9

zeigen, auf dem Rohre a durchlöcherte Blechteller b angebracht. Das Rohr d

ist mit Kies umgeben, welcher auf dem Roste r ruht. Der

Stutzen c wird mit dem Dampfraume, f mit dem Wasserraume des Kessels verbunden. Das durch

Rohr a eingepumpte Wasser steigt in demselben auf,

rieselt über die Teller b nach unten, steigt durch Das

Sieb r und die Kiesschicht nach oben und geht durch

Stutzen f zum Kessel. Der abgeschiedene Schlamm wird

durch das Rohr i abgeblasen.

In Fig. 1 Taf.

9 ist die praktische Ausführung des Schröter'schen

Apparates veranschaulicht, wie derselbe auf der Gewerbe- und Industrieausstellung in

Görlitz 1885 im Betriebe stand, während Fig. 3 und 4 die in der Patentschrift

gegebene Anordnung andeutet, bei welcher die Teller b

kegelförmig sind. Bei dem ausgestellten Apparate sind die Teller eben und nur jeder zweiter gelocht; der Durchmesser des

äuſseren Blechcylinders betrug 400mm bei einer

Höhe von 2m. Diese Gröſse soll für Dampfkessel bis zu 100qm ausreichend sein. Der Apparat ist mit einem

Wasserstandsglase n versehen, um die Wirkung im Inneren

beobachten zu können.

Bei dem Vorwärmer von L. Gobiet in

Düsseldorf (* D. R. P. Nr. 27344 vom

27. November 1883) wird das Speisewasser bei a (Fig.

2 Taf. 9) eingeführt, füllt den Raum zwischen dem äuſseren Rohre A und dem glockenförmigen Einsatze B, um sodann bei b, bis

zur Siedewärme erhitzt, nach dem Dampfkessel geführt zu werden. Der abgehende Dampf

von der Maschine strömt bei c ein, füllt den

glockenförmigen Einsatz B und gelangt durch das

Mittelrohr D in der Richtung des Pfeiles nach

auſsen.

Nach A.

Petzold in Wernigerode a. H. (* D. R. P. Nr. 32313 vom 17. December 1884) ist das mitten

durch den in Fig.

5 Taf. 9 veranschaulichten Vorwärmer geführte

Dampfrohr unten und oben mit dem Dampfraume des Kessels verbunden. Das durch die

Rohre r eintretende Speisewasser wird durch die

darunter befindlichen spiralförmig gewundenen Flächen s

vertheilt. Wird zugleich das Dampfventil D geöffnet, so

tritt der Dampf aus den oberen Oeffnungen o des

Dampfrohres F unter die Spiralen s, wobei das durch letztere hindurchgedrückte Wasser

ins Kochen gebracht und die festen Theile ausgeschieden werden. Von hier ab läuft

das Wasser durch die in der oberen Ringfläche angebrachten Oeffnungen auf die

darunter liegende Berieselungsfläche. Diese gestattet dem aufflieſsenden Wasser den

Durchtritt nur in der Nähe des Dampfrohres F, welches

an dieser Stelle Oeffnungen c besitzt, so daſs der

durchtretende Dampf das Wasser erfaſst und auf der dritten Fläche nach auſsen

treibt, von wo es am Umfange bezieh. am Ende derselben nach der folgenden

Berieselungsfläche niederfällt, bis es schlieſslich in dem unteren Raume K anlangt, um durch Rohr a

zum Kessel zu flieſsen.

J. S. Taylor und J. Withinsham in

Birmingham (* D. R. P. Nr. 31416 vom

20. September 1884) wollen auf die geschlossenen Vorwärmer ein Schwimmerventil setzen, um die ausgeschiedene Kohlensäure

selbstthätig entweichen zu lassen. Ein kleiner, zeitweilig geöffneter Ablaſshahn

reicht hier wohl auch aus (vgl. A. Thompson 1881 239 * 199).

Th.

Seale in San Francisco (* D. R. P. Nr. 31209 vom 12. August 1884) legt in den

Dampfraum des Kessels ein an der oberen Seite siebförmig gelochtes Rohr A (Fig. 9 Taf. 9). Das Wasser

tritt bei a ein, erwärmt sich in dem inneren Rohre b und tritt aus den Sieböffnungen h in den Dampfraum. Der abgeschiedene Schlamm soll

durch Stutzen f entfernt werden.

Nach E. Przibilla in Köln (Erl. * D. R. P. Nr. 29864 vom

28. März 1884) wird hinter dem Kessel in dem Heizkanale desselben ein Cylinder A (Fig. 6 Taf. 9)

aufgestellt, in welchen das Speisewasser unten bei e

eingeleitet wird und aus dem es oben bei b in den

Kessel abflieſst, ohne daſs Dampf aus letzterem in den Cylinder eintreten kann.

Welche Vorzüge diese Vorwärmer den bereits bekannten (vgl. 1876 220 369. 1879 231 * 60. 1881 239 * 199. 1883 247 * 454.

1884 251 * 667) gegenüber haben, vermag Referent nicht

anzugeben.

E. W.

Vanduzen in Newport (* D. R. P. Nr. 29154 vom 15. Januar 1884) vereinigt den Vorwärmer mit einer Vorrichtung zum Zumischen von Soda u. dgl. Fällungsmitteln. Das

Speisewasser tritt durch das Rohr D (Fig. 10 Taf. 9) in den

Strahlapparat s, wo es mit aus dem Kessel kommendem

Wasser vermischt wird und aus dem es durch Rohr r unten

in den Reinigungsapparat B gelangt, welcher am Boden

mit einem Abblaserohre G versehen ist. Das Zufluſsrohr

D steht auch mit dem oben geschlossenen Behälter

d, welcher Soda oder ein anderes Reinigungsmittel

enthält, in Verbindung. Nach dem Oeffnen der Ventile c

und e wird vom Rohre D aus

Wasser durch s gedrückt und dadurch Kesselwasser durch

das Rohr C nach dem Apparate s hin angesaugt, in welchem demnach die Mischung beider Wasser

stattfindet. Das Ventil v ist gleichfalls geöffnet, so

daſs aus dem Rohre D Wasser in das Gefäſs d eintreten und die in demselben enthaltene Soda

auflösen kann. Diese Lösung wird dann zum Theile durch die Thätigkeit der Pumpe oder

des Strahlapparates wieder herausgesaugt und mit dem Speisewasser vermischt, geht

also mit diesem durch den Reinigungsapparat B hindurch.

Hier setzt das Wasser die festen Theile auf den Platten b ab, auf welchen diese Ablagerungen von durchbrochenen Stützwänden f festgehalten werden. Das geklärte Wasser gelangt aus

dem Behälter B durch Rohr E in den Dampfkessel und, da dieses Rohr an der dem Ausströmungsrohre C entgegengesetzten Kesselseite mündet, so soll auf

diese Weise in dem Kessel ein Kreislauf des Wassers hervorgerufen und dadurch die

Ablagerung von Kesselstein im Inneren des Kessels gleichfalls verhindert werden.

Sollen die in dem Behälter B abgesetzten Niederschläge

ausgeblasen werden, so werden die Ventile c und e geschlossen, die Pumpe wird angehalten, das Ventil

g geöffnet und das im Behälter B enthaltene Wasser abgelassen. Hierauf öffnet man das

Ventil e, so daſs das aus dem Kessel zurückströmende

Wasser den Schlamm durch das Rohr G ausbläst.

Bei dem von Hecht und Köppe in Leipzig (* D. R. P. Nr. 29928 vom 16. Mai 1884) angegebenen Kesselspeiseapparat wird das Speisewasser

ununterbrochen zugeführt. Ein Theil dieses Wassers geht zunächst durch einen mit

Birkenreisern gefüllten Kasten, zwischen denen das jeweilige Kesselsteinmittel

eingestreut ist, so daſs sich das Wasser damit sättigt. Das übrige Wasser geht

unmittelbar in einen Schlammfänger B (Fig. 7 und 8 Taf. 9) durch eine im

Strahlapparate e angebrachte Düse, wodurch die etwaige

Schmutzschicht auf dem Kesselwasser durch Rohr g

angesaugt wird. Der Schlamm setzt sich im Behälter B ab

und wird zeitweilig abgelassen; das geklärte Wasser flieſst durch Rohr f

zum Kessel zurück. Mit

dem Abfluſsrohre f ist eine Vorrichtung zur

selbstthätigen Regelung des Wasserstandes im Kessel verbunden.

Beide Vorrichtungen werden nur unter besonderen Verhältnissen befriedigend wirken, da

von einer vollständigen Abscheidung der Kesselsteinbildner in den Apparaten B (Fig. 7, 8 und 10) nicht die Rede

ist.

G. H.

Nott in Chicago (* D. R. P. Nr. 30678 vom 26. August 1884) will zur Abscheidung der Bicarbonate das Speisewasser durch

einen mit ungelöschtem gebranntem Kalk gefüllten

Behälter leiten. Angeblich soll sich der Kalk nicht dabei erwärmen und kein Hydrat

bilden.

Die Angabe Nott's, daſs ein so behandeltes Wasser keinen

Kesselstein absetzen könne, ist durchaus falsch. Einmal wirkt der Kalk auf den im

Wasser vorhandenen Gyps nicht ein; sodann wird das so gereinigte Wasser wohl stets

überschüssigen Kalk gelöst enthalten, welcher bekanntlich den schönsten Kesselstein

gibt, wie F. Fischer (1874 212 218. 1876 220 273) gezeigt hat.

W.

Walther in Deutz (* D. R. P. Nr. 27993 vom 20. September 1883) ordnet hinter

dem Dampfkessel einen senkrechten Schlammfänger an,

welcher nach Fig.

12 Taf. 9 aus einer Anzahl durchlöcherter, mit Filtrirmaterial gefüllter

Teller C besteht, die auf einer gemeinschaftlichen

Spindel B in das Rohr A

gesteckt werden. Die Maschinenfabrik Walther und Comp.

in Kalk bringt diese Filtersäule an ihren Root'schen

Kesseln zur Ausführung.

Auf der Londoner Erfindungsausstellung 1885 zeigt H.

Nelson in London den von Hotchkiss angegebenen

Kesselwasserreiniger (vgl. 1879 231 * 58) in seiner jetzigen

Ausführung, wie derselbe verschiedentlich in England in Anwendung ist. Das in den

Trichter C (Fig. 11 Taf. 9) im

Wasserspiegel eintretende Wasser wird in dem Rohre B in

die Höhe gepreſst und gelangt in die Kugel A, wo es

durch eine Wand gezwungen wird, nach unten zu gehen, wobei es Unreinigkeiten

absetzen soll. In dem Rohre D geht das Wasser dann in

den Kessel zurück. Durch das Rohr E wird die Kugel A zeitweilig abgeblasen.

P. A.

Maignen in London (* D. R. P. Kl. 85 Nr. 31069 vom 7. August 1884) will das zum

Speisen von Dampfkesseln und zum Genüsse bestimmte Wasser durch selbstthätige Zuführung pulverförmiger Fällungsmittel

reinigen. Der hierzu benutzte Apparat ist schon in D. p.

J. 1885 257 * 232 beschrieben.

Ein ähnlicher Apparat wurde bereits von Nolden (1876 220 * 376) angegeben. Uebrigens zeugt der Vorschlag, zur

Fällung ein pulverförmiges Gemisch von Kalkhydrat, Soda und Alaun zu verwenden, von

einer eigenthümlichen Auffassung chemischer Reactionen.

Auf der Londoner Ausstellung ist auch von der Maschinenfabrik Easton und Anderson in London ein Wasserreinigungsapporat von W. Anderson im

Betriebe vorgeführt. Die Schwierigkeiten, welche sich bei der Verwendung von

Eisenschwammfiltern gezeigt haben, sollen nach Engineering,

1885 Bd. 39 S. 525

dadurch vermieden werden, daſs das Wasser von einer Pumpe P (Fig.

13 und 14 Taf. 9) durch einen fortwährend gedrehten Cylinder R gepreſst wird, welcher eine verhältniſsmäſsig kleine

Menge Eisenschwamm enthält. Durch dieses schwebende

Eisenpulver sollen die Unreinigkeiten zurückgehalten werden. Das Wasser steigt dann

in dem Rohre h auf, fallt auf das Sandfilter s, um hier das durch Einwirkung der Luft ausgeschiedene

Eisenoxyd abzusetzen, und flieſst durch Rohr e ab. Das

durch das Ueberlaufrohr u abflieſsende Wasser sammelt

sich in dem Behälter v, um das Wasserrad w zu treiben, welches die zur Drehung des Reinigers R erforderliche Kraft liefert. Drei derartige Filter

sollen das zur Versorgung von Antwerpen bestimmte Wasser befriedigend reinigen.

(Vgl. 1880 236 144.)

Unter Hinweis auf die Mittheilung über Kesselsteinbildungen Bd. 257 S. 524 sei noch

erwähnt, daſs Jaffé und Darmstädter in

Charlottenburg (D. R. P. Kl. 12 Nr.

31695 vom 12. August 1884) dem Speisewasser die bei der Glycerindestillation erhaltenen Rückstände zusetzen

wollen, um angeblich die Bildung fester Kesselsteinkrusten zu verhüten (vgl. 1876

220 181).

Tafeln