| Titel: | P. Schulze-Berge's Verfahren und Maschine zum Bedrucken von Glas- und Porzellangegenständen. |

| Autor: | R. |

| Fundstelle: | Band 258, Jahrgang 1885, S. 154 |

| Download: | XML |

P. Schulze-Berge's Verfahren und Maschine zum

Bedrucken von Glas- und Porzellangegenständen.

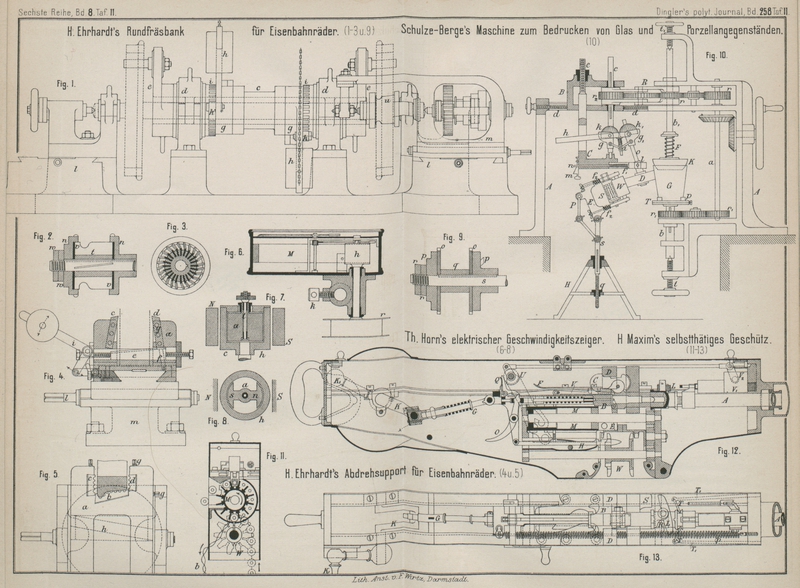

Mit Abbildung auf Tafel

11.

P. Schulze-Berge's Druckmaschine für Glasgegenstände u.

dgl.

Um Gläser, Tassen, Lampenschirme und ähnliche runde Gegenstände, von welchen eine

groſse Zahl mit dem gleichen Muster auszuschmücken sind, in diesem Muster zu

bedrucken, hat P. Schulze-Berge in New-York

(Nordamerikanisches Patent Nr. 316836 vom 26. April 1885) eine Maschine angegeben,

bei deren Anwendung eine groſse Billigkeit in der Herstellung namentlich einfarbiger

Muster zu erzielen ist.

Bei dem jetzt gebräuchlichen Verfahren zum schnellen Bemalen runder Gegenstände mit

Hilfe von Schablonen, wie auch bei dem Bedrucken (vgl. Koppe 1878 229 * 547) tritt der Umstand

erschwerend auf, daſs die Gegenstände, wenn sie auch mit der gleichen Form erzeugt

wurden, nach dem Brennen doch verschiedene Durchmesser zeigen. Die Enden der

Schablone passen dann beim Auflegen auf den zu bemalenden Gegenstand nicht immer

zusammen und das Muster der Druckwalze geht nicht vollkommen auf dem Umfange der

Stücke aus, wodurch namentlich bei in einander übergehenden Mustern Unrichtigkeiten

und Fehler entstehen. Schulze-Berge gibt deshalb bei

seiner Maschine der Druckfläche des Gegenstandes und der Musterrolle nicht gleiche

Umfangsgeschwindigkeit, sondern treibt sowohl Gegenstand, als Druckrolle an und

läſst dieselben in genau der gleichen Zeit immer eine Umdrehung machen. Bei den

verschiedenen Durchmessern der Gegenstände tritt dann allerdings ein Gleiten

desselben an der Druckrolle oder umgekehrt ein; doch schadet dies bei den kleineren

Unterschieden der Durchmesser der Reinheit des Musters nicht viel: stets wird jedoch

bei dieser Einrichtung ein vollkommen geschlossener Aufdruck erreicht.

Eine Schwierigkeit bietet die Ausführung dieser Einrichtung insofern, als

entsprechend der verschiedenen Form und Gröſse der zu bedruckenden Gegenstände die

Druckrolle zu dem Gegenstande die verschiedensten Stellungen einzunehmen hat, dabei

aber immer zu drehen ist. Der Antrieb der Druckrolle muſs daher eine freie

Beweglichkeit derselben gestatten; dabei muſs jedoch die Drehungsübertragung

gleichförmig sein, so daſs nicht gut Universalgelenke o. dgl. zu benutzen sind. Bei

einer älteren Ausführung seiner Maschine hatte Schulze-Berge Rollen mit endlosen Schnuren zur Bewegungsübertragung

zwischen Gegenstand und Druckrolle angewendet. Damit war allerdings eine freie

Beweglichkeit der Druckrolle erreicht; doch stellte sich hier als Uebelstand das

Gleiten der Schnuren auf den Rollen ein, so daſs diese Einrichtung wieder aufgegeben

wurde. Bei der neuesten Ausführung erfolgt daher die Bewegungsübertragung zwischen

den Achsen des Gegenstandes und der Druckrolle nur durch Zahnräder, wobei in

Gelenken drehbare Zwischenräder und kugelförmige Zahnräder die freie Beweglichkeit

sichern.

Der zu bedruckende Gegenstand G (Fig. 10 Taf. 11) wird auf

einen Teller T gesetzt und auf demselben durch drei

Nasen, von denen die eine p mittels einer Schraube

angezogen werden kann, genau centrisch erhalten. Oben setzt sich auf den Gegenstand

oder in dessen Höhlung die kegelförmige Scheibe K,

welche auf der Achse b1

verschiebbar ist und durch die Feder F den Gegenstand

G an den Teller T

preſst. Dieser sitzt auf der Achse b und werden beide

Achsen b und b1 mit gleicher Geschwindigkeit durch die Zahnräder

r und r1 von der durch ein Handrad mittels Kegelräder in

Umdrehung versetzten Achse a getrieben. In dem

Maschinengestelle A ist der Lager bock B verschiebbar und mit Hilfe der Schraube d entsprechend einstellbar. In dem Lagerbocke B ist der Winkel C durch

seinen mit Gewinde versehenen Schenkel e in der

Lothrechten zu verstellen und ruht in dem anderen Winkelschenkel mit einem

Fuſszapfen die auch im Bocke B gelagerte Achse c. Diese Achse c wird von

der Achse b1 durch ein

auf ihr sitzendes mittels Keil und Nuth verschiebbares Rad r2 getrieben, wobei ein in dem Gelenke R zwischen den beiden Achsen b1 und c

sitzendes Zwischenrad bei den verschiedenen Stellungen des Lagerbockes B immer die richtige Bewegungsübertragung ergibt. Auf

der Achse c steckt fest das halbkugelförmige Zahnrad

k, welches in ein zweites gleiches Rad k1 auf der Achse o eingreift. Am anderen Ende dieser Achse steckt die an

ihrer Umfangsfläche mit dem zu druckenden Muster versehene, je nach der Form des

Gegenstandes cylindrische oder mehr oder weniger kegelförmige Rolle D. Die Achse o dreht sich

in einer Lagerbüchse l, die mit zwei senkrechten Zapfen

in einem verschiebbaren Gleitstücke ruht, und kann damit die Achse o jede beliebige Winkelstellung erhalten. Eine hinter

dem Gleitstücke in der Führung für dasselbe liegende Feder f1 preſst die Rolle D immer sanft an den Gegenstand G. Auf den Achsen c und o stecken unterhalb den Halbkugelrädern k und k1 die Glocken g und g1 welche unter

einander durch einen den richtigen Eingriff der Zähne bei den verschiedenen

Stellungen der Räder k und k1 sichernden Gelenkhebel h verbunden sind. Dieser Hebel h ist auf einer Seite verlängert und kann dort mit einem Gewichte

beschwert werden, wodurch einestheils die Achse in der Höhe und die Rolle D im Anlaufe an der Lagerbüchse l erhalten, anderentheils das Anpressen der Rolle D beim Drucken zu regeln ist. Die beiden Glocken g und g1 sind

auch noch durch ein Kniegelenk unter einander in Verbindung und befindet sich der

Gelenkzapfen im Knie auf einem Gleitstücke t, das auf

einem senkrechten Arme des Hebels h durch eine Feder

immer nach auſsen gedrückt wird. Diese Feder sucht also den Winkel der beiden Achsen

c und o immer zu

verkleinern und wirkt demnach dem Andrucke der Rolle durch die Feder f1 und das

Belastungsgewicht von h etwas entgegen. Auf das Ende

des Hebels h kann auch nur der die Maschine bedienende

Arbeiter mit der Hand drücken, wenn, nachdem der Gegenstand G festgestellt ist, derselbe bedruckt wird. Beim Aufhören des Handdruckes geht

dann die Rolle D durch die Wirkung der Feder unter dem

Gleitstücke i zurück, der bedruckte Gegenstand wird

frei, kann nun herausgenommen und durch einen frischen ersetzt werden. Um das

Zurückgehen der Rolle D zu erleichtern, wird auch die

Wirkung der dieselbe anpressenden Feder f1 aufgehoben, zu welchem Zwecke dieselbe durch den

schrägen Riegel m und die mit ihrem einen Ende über

denselben greifende Stange n, welche am anderen Ende

eine vor der Feder f sitzende Blechscheibe trägt oder

unmittelbar in das Gleitstück eingeschraubt ist, zusammengedrückt wird, so daſs das

Gleitstück der Lagerbüchse l frei oder zurückgezogen

wird. Die Achsen b und b1 laufen auf den mit Handrädern

versehenen Schrauben t und t1, womit die Höhe des Gegenstandes G zur Druckrolle D genau

einzustellen ist. Hierdurch und durch die senkrechte Verstellbarkeit des Winkels C ist jede beliebige Lage der Rolle D zu erreichen.

Die Druckrolle kann nun die Farbe entweder von einem Tische abnehmen, oder es wird,

wie in Fig.

10 veranschaulicht, ein besonderer Zuführungsapparat mit Walzen verwendet.

In einem Gestelle H ist mit Hilfe der Mutter q die durch einen Keil gegen Drehung geschützte Spindel

s senkrecht verstellbar. Am Ende derselben ist der

Rahmen E drehbar, dessen Schrägstellung durch eine

Gelenkverbindung P bestimmt wird. Die Flügelmuttern auf

den Gelenkzapfen gestatten dabei eine schnelle Veränderung der Lage. In dem Rahmen

E führen sich die Lager für die Farbwalze S und die Vertheilungswalze W und werden durch zwischengelegte Federn f2 diese Walzen gegen die Rolle D hin gedrückt. Die Farbwalze S ist hohl, in der Umfangswand mit kleinen Löchern versehen und mit einem

schwammigen Materiale ausgefüllt; dieses saugt die durch den oberen Hohlzapfen in

die Walze gegossene Farbe auf und gibt sie durch die zahlreichen Löcher der Wandung

an die Vertheilungswalze W, welche die Farbe dann auf

die Druckrolle D überträgt.

Mit einer solchen Druckmaschine, welche auf den Tumbler

Works in Rochester (Penns.) im Betriebe ist, soll ein Mädchen von 12 bis 15

Jahren ungefähr 1000 bis 1400 Gläser in einem Tage bedrucken können.

Mit dieser Druckmaschine soll nun das Muster nicht bloſs mit den eingeriebenen

Schmelzfarben aufgedruckt werden, sondern Schulze-Berge

will, wie in dem Nordamerikanischen Patente Nr. 296226 angegeben, vielmehr das

Muster mit Firniſs oder Oelen von entsprechender Zähigkeit auf die Gegenstände

drucken und diese dann mit der pulverförmigen Farbe bestreuen (vgl. J. B. Miller 1881 242 57).

Dabei nehmen nur die gefirniſsten Stellen Farbepulver auf. Auf diese Weise sollen

auch mehrfarbige Muster erzeugt werden. Es wird dann zuerst das ganze Muster mit

Firniſs gedruckt und dieses mit der Grundfarbe gepudert. Wenn der Grund dann

trocken, werden die verschiedenen Farben nach einander gedruckt, aufgepudert und

immer wieder trocknen gelassen. Die Umrisse des Musters sollen dabei in genügender Schärfe

nach dem Brennen hervortreten. Auch zum Verzieren von Gläsern durch matte Muster,

was jetzt entweder durch Sand blasen (vgl. Tilghman

1874 212 * 14 bezieh. J. B.

Miller 1881 241 197), oder durch Aetzen des

vorher in einen Firniſsüberzug gravirten oder aufgeklebten Musters mittels

Fluſssäure (vgl. Hock 1875 215 * 129) erfolgt, will Schulze-Berge seine

Druckmaschine verwenden. Da die Einwirkung der Fluſssäure von entsprechender Stärke

auf das Glas mit der Temperatur desselben wechselt, so daſs bei Temperaturen von

über 40° die Fluſssäure nur eine geringe Wirkung auf das Glas besitzt, so sollen

nach dem Nordamerikanischen Patente Nr. 276895 die heiſs gemachten Gläser

unmittelbar mit der Fluſssäure bedruckt werden. Dieses Verfahren dürfte jedoch wegen

der gesundheitsschädlichen Säuredämpfe nicht zu empfehlen sein. Endlich sollen auch

durch Aufdrucken von Lösungen von Fluorsalzen auf Glasgegenstände und darauf

folgendes Brennen verschiedene Muster erzeugt werden.

R.

Tafeln