| Titel: | H. S. Maxim's selbstthätiges und schnellfeuerndes Geschütz. |

| Fundstelle: | Band 258, Jahrgang 1885, S. 157 |

| Download: | XML |

H. S. Maxim's selbstthätiges und schnellfeuerndes

Geschütz.

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 11.

H. S. Maxim's selbstthätiges und schnellfeuerndes

Geschütz.

Bereits im Vorjahre wurde über ein von Hiram S. Maxim in

London construirtes Repetirgewehr (vgl. 1884 254 * 458)

berichtet, welches unter Vermittelung des Rückstoſses immer von Neuem selbstthätig

geladen und lediglich durch Anstoſsen des Abzuges, ohne das Gewehr von der Schulter

abzusetzen, abgefeuert wird. Das gleiche Prinzip, welches in Anwendung auf

Handfeuerwaffen nur als Spielerei betrachtet werden kann, hat nun Maxim auf ein einläufiges Kartätschgeschütz übertragen und damit eine Waffe geschaffen, welche für

künftige Kriege von groſser Bedeutung zu werden verspricht. Dieses umstehend

abgebildete Geschütz (vgl. auch * D. R. P. Kl. 72 Nr. 32742 vom 25. September 1884)

ist auf der Londoner Erfindungsausstellung 1885 von der englischen Admiralität

vorgeführt und hat bereits Proben seiner Leistungsfähigkeit abgegeben. Die folgende

Beschreibung ist einem Vortrage Maxims vor dem Institution of Mechanical Engineers bezieh. Engineering, 1885 Bd. 39 * S. 634 entnommen.

Eine Selbstbethätigung des Geschützes unter Benutzung der Explosionskraft der

Pulverladung hat Maxim auf verschiedene Weise erzielt:

1) durch Verwerthung des Gasdruckes, welcher beim Abfeuern der Patrone an der

Mündung des Laufes entsteht, entweder unmittelbar oder durch eine Luftverdünnung,

welche der Gasstrom durch eine saugende Wirkung in einem Behälter hervorruft, so

daſs durch diese ein Kolben zur Bewegung der Verschluſs- und Lade Vorrichtungen in

Bewegung gesetzt wird; 2) durch Benutzung des Rücklaufes des ganzen Geschützes oder

3) des Laufes, des Verschlusses und des Schlosses; 4) durch Umsetzung der Rückwärtsbewegung eines

Theiles oder der ganzen Patrone im Laufe beim Abfeuern derselben und 5) durch

Benutzung der Verlängerung der Patrone im Augenblicke des Abfeuerns.

Die auf der Anwendung dieser verschiedenen Prinzipien beruhenden

Geschützconstructionen zeugen nun von einem derartigen technischen

Erfindungsvermögen, daſs man darüber im Zweifel ist, ob dieselben an sich oder ihre

Wirkungen mehr zu bewundern sind. Es würde zu weit führen, alle Geschütze eingehend

zu besprechen. Es soll deshalb nur eines erläutert werden und zwar das Geschütz,

welches sich dadurch selbst bethätigt, daſs sich der Lauf bei der Explosion der ersten Patrone eine kurze Strecke im Gestelle

zurückbewegt und dadurch das Auswerfen der leeren Hülse, das Laden einer scharfen

Patrone, das Schlieſsen des Verschlusses und das Abfeuern in beliebig langen Pausen

auf beliebig lange Dauer selbstthätig bewirkt.

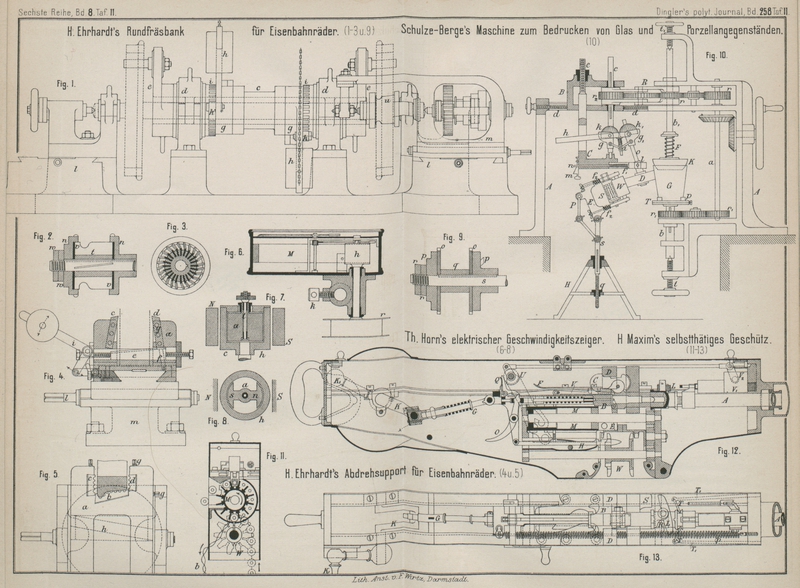

Textabbildung Bd. 258, S. 158Das in Fig. 11 bis 13 Taf. 11 dargestellte

Geschütz hat nur einen Lauf A, welcher von einem Wassermantel umgeben ist, um seine Erhitzung zu

vermeiden. In diesem Mantel kann der Lauf sich dicht vor und zurück bewegen.

Angenommen, der Lauf sei mit einer Patrone geladen und der Verschluſs geschlossen,

so wird beim Abziehen des Abzuges mittels Fingerdruck, welcher zur Ingangsetzung des

Geschützes nothwendig ist, die Patrone abgefeuert werden und sich dabei der

Rückstoſs der Pulvergase durch eine Rückbewegung des Laufes äuſsern. Dabei werden die in

Einkerbungen des Laufes ruhenden Bolzen T (Fig. 12)

mitgenommen und, da sie mit ihren anderen Enden von starken Blattfedern T1 gehalten werden,

diese zur Seite drängen. Sobald nun diese Bolzen die zum Laufe senkrechte Stellung

überschritten haben, streben die Federn T1 dahin, ihre frühere Stellung wieder einzunehmen,

so daſs der Lauf von denselben noch weiter zurückgestoſsen wird. Die ganze

Rückbewegung des Laufes beträgt 22mm. Während der

ersten Hälfte dieses Weges geht der Verschluſsblock B,

welcher mit dem Laufe mittels des auf letzterem befestigten Hakens C fest verbunden ist, mit gleicher Geschwindigkeit

zurück. Eine Lösung beider Theile von einander durch die Explosion ist aber

unmöglich, weil der Haken C gegen eine Hebung durch das

fest im Gestelle angeordnete Querstück D geschützt ist.

Ist der Lauf aber 11mm weit zurückgegangen, so

löst sich der Haken C vom Verschluſsblocke in Folge

einer Erhöhung an seinem vorderen Ende, mit welcher er gegen das Querstück D stöſst, und einer Vertiefung in seinem Mitteltheile.

In demselben Augenblicke trifft ein zweiarmiger auf dem Laufe befestigter Hebel L mit seinem linken Arme gegen ein festes Stück S und wird von diesem zurückgehalten. Da sich aber der

Lauf, vom Rückstoſse und den Federn T1 getrieben, noch weiter zurückbewegt, so wird das

rechte Ende von L das Stück R, welches mit dem Verschluſsblocke fest verbunden ist, gegen den Lauf

zurückbewegen und zwar mit einer bedeutenderen Geschwindigkeit in Folge der

eigenthümlichen Gestalt der Druckflächen von R und S, welche bewirken, daſs sich das Hebelarmverhältniſs

am Hebel L gegen Ende der Rückbewegung des Laufes

gerade umkehrt.

Während also der Lauf den Rest (11mm) seines Weges

zurücklegt, wird der Verschluſsblock B so weit vom

Laufe zurückbewegt, daſs er mittels der federnden Pleuelstange G die Kurbel K in der

angedeuteten Pfeilrichtung umdreht. Die Kurbellänge beträgt 76mm, die Länge der Pleuelstange ist 152mm. In demselben Maſse, wie sich die Bewegung des

Verschluſsblockes beschleunigt, wird die des Laufes verlangsamt, so daſs jede

Bewegung der Theile aufhört, wenn die Kurbel den hinteren Todtpunkt erreicht. Bei

frisch geladenen Patronen ist nun die durch die Explosion der Ladungen auf die

Kurbel übertragene lebendige Kraft genügend, um dieselbe über den Todtpunkt hinaus

weiter zu schleudern, so daſs nach erfolgter Vorwärtsbewegung alle Theile wieder die

gezeichnete Lage einnehmen. Bei Verwendung von Patronen, welche längere Zeit

gelagert haben, muſs jedoch die Rückbewegung der Theile durch eine starke Feder P unterstützt werden. Es hat sich herausgestellt, daſs

diese Feder sich für alle Fälle empfiehlt, weshalb die neuen Geschütze sämmtlich mit

derselben versehen werden.

Maxim hat gefunden, daſs ein Stoſs von 30k genügt, um den Lauf 22mm zurück zu bewegen und dabei alle vorerwähnten

Bewegungen zu bewirken. Am hinteren Ende des Laufes ist drehbar ein Auszieherhebel

E befestigt; derselbe stöſst bei der Rückwärtsbewegung

des ersteren gegen einen festen Anschlag und lockert dadurch die leere Hülse im

Laufe um ungefähr 6mm. Ausgezogen wird die Hülse

durch einen Auszieher V, welcher mit dem

Verschluſsblocke verbunden ist. Dieser Auszieher V

bewegt sich unter 2 langen festen Blattfedern F, welche

an den Enden hochgebogen sind, so daſs er sich in der vordersten bezieh. hintersten

Stellung leicht über den Patronenwulst schieben und dann denselben loslassen kann.

Dadurch wird die leere Hülse in eine der Lücken der Magazintrommel M (vgl. Fig. 11) gezogen, welche

hinter und unter dem Laufe parallel der Achse desselben liegt. Die Trommel M wird vom Verschluſsblocke dadurch gedreht, daſs ein

an letzterem angeordneter Zahn in Zickzacknuthen des Trommelmantels eingreift. Im

letzten Theile der Rückwärtsbewegung des Verschluſsblockes wird, wenn die Hülse ganz

aus dem Laufe herausgezogen ist, die Trommel M um die

1. Hälfte einer Lückenbreite gedreht und im Anfange der Vorbewegung um die 2.

Hälfte, so daſs eine mit einer frischen Patrone versehene Lücke der Trommel hinter

den Lauf zu stehen kommt. Die Lücken der Trommel werden aus einem sich über das Rad

W legenden Patronenbande b gefüllt, indem bei der Rückbewegung des Verschluſsblockes ein mit ihm

verbundener federnder Haken H die Patronen am Wulste

erfaſst, dieselben aus dem Bande herauszieht und in die Lücken der Trommel W überführt. W wird von

M mittels Zahnradübersetzung getrieben. Die leeren

Hülsen und das leere Patronenband treten aus einer Wand des Gestelles heraus. Das

Patronenband kann verschiedene Einrichtung haben und wird in einem unter dem

Geschütze befindlichen Kasten untergebracht. Von diesem gelangt es durch eine

Oeffnung des das Schloſs umgebenden Kastens in das Schloſs.

Gegen Ende der Rückbewegung des Verschluſsblockes stöſst der Hebel O gegen einen festen Anschlag, so daſs der Schlagbolzen

zurückgezogen und die Schlagfeder gespannt wird. Gleichzeitig springt der Abzughebel

Q in letzteren ein, denselben festhaltend. Während

der Vorbewegung des Verschluſsblockes wird eine frische Patrone aus der Trommel M in den Lauf geschoben, welcher aus demselben Grunde,

wie vorhin beschrieben, vom Hebel L langsamer

vorgeschoben wird als der Verschluſsblock, bis die Bolzen T die zum Laufe senkrechte Stellung überschritten haben und alle Theile in

die Anfangslage zurückführen. Es findet dann im letzten Augenblicke eine Kuppelung

von Lauf und Verschluſsblock durch den Haken C und beim

Anstoſse von Q gegen den Anschlag U ein Abfeuern der Patrone statt, worauf sich das

beschriebene Spiel wiederholt. Der Anschlag U ist mit

einem gewöhnlichen Katarakte V1 verbunden, dessen Durchfluſsöffnung mittels eines

Handhebels V2 beliebig

eingestellt werden kann, so daſs man zwei bis 600 Schüsse in der Minute abgeben

kann. Der Handhebel V2

ist mit dem Anschlage U durch eine Zugstange verbunden,

um das Geschütz auch von Hand abfeuern zu können. Ist der Hahn des Katarakts V1 ganz geschlossen, so

kann das Geschütz nicht abgefeuert werden. Auſserhalb des Gestelles ist die

Kurbelwelle K mit einem schweren Handhebel K1 versehen, welcher

zum Ingangsetzen des Geschützes dient. Das Geschütz mit einem Infanteriegewehrlaufe

ist 1m,447 lang und steht etwa 90cm hoch auf einem Dreifuſse. Das Patronenband

besteht aus 2 zusammengenieteten Kanavasbändern, welche die Patronen umfassen. Beim

Schieſsen wird ein Band an das andere gehakt, so daſs ein Aufenthalt durch Einlegen

neuer Bänder nicht entsteht. Beim Ingangsetzen des Geschützes legt man zuerst ein

volles Patronen bandEin solches Patronenband faſst bei dem in London ausgestellten Geschütze 333

Patronen.Red. über das Rad W und dreht nun die Handkurbel K1 hin und her, bis die eine Hälfte der

Trommellücken bis zum Laufe gefüllt, die andere aber leer ist. Dann läſst man eine

Patrone in den Lauf eintreten und durch Bewegung des Hebels V2 explodiren. Das Geschütz feuert dann

selbstthätig weiter in Pausen, welche durch die Stellung des Hebels V2 bedingt sind. Das

Feuer kann aber in jedem Augenblicke unterbrochen werden. Explodirt eine Patrone

nicht, so hört das Geschütz zu feuern auf; man hat dann nur nothwendig, die

Handkurbel K1 zu drehen

und wieder den Hebel V2

von Hand zu bewegen. Das Geschütz tritt dann wieder in Thätigkeit.

Der Dreifuſs zur Aufstellung des Geschützes ist mit einer Seiten- und einer

Höhenrichtvorrichtung versehen; erstere dient auch zum Streuen der Geschosse. Durch

Lösen des Klemmringes (a in der Textfigur) kann dem

Laufe schnell jede Richtung gegeben werden, indem sich die Richtspindel in der Röhre

einfach verschiebt. Zieht man den Klemmring an, so erfolgt das Richten durch Drehen

mit Hilfe des Handrades.

Tafeln