| Titel: | Apparate zur Darstellung und Verwendung von Kohlensäure. |

| Fundstelle: | Band 258, Jahrgang 1885, S. 181 |

| Download: | XML |

Apparate zur Darstellung und Verwendung von

Kohlensäure.

Mit Abbildungen auf Tafel

12.

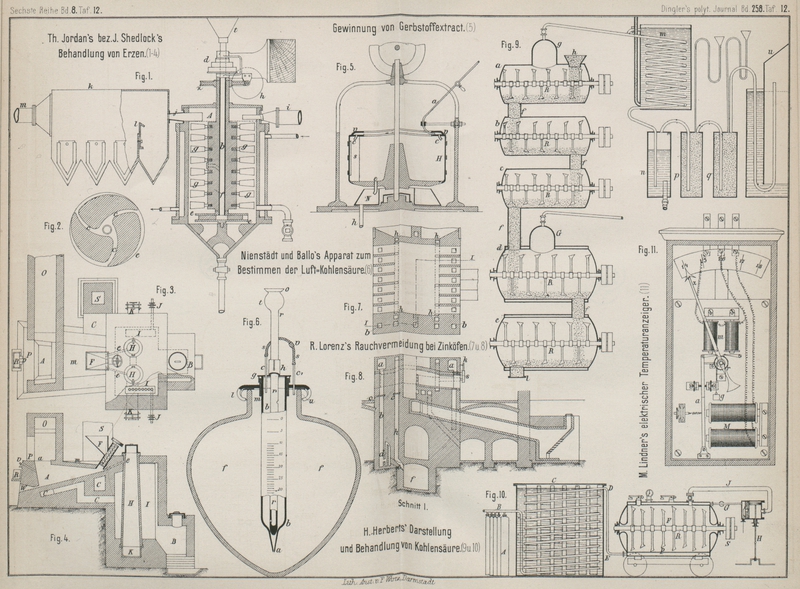

Herbert's Darstellung und Verwendung von Kohlensäure.

H.

Herberts in Barmen (* D. R. P. Kl. 12 Nr. 32641 vom 20. April 1884) verwendet zur

Herstellung von Kohlensäure aus Natriumbicarbonat

eine Anzahl über einander liegender Kessel a bis e (Fig. 9 Taf. 12) mit Rührer

R, welcher das durch Trichter h eingefüllte Bicarbonat allmählich durch Rohre f von einem Kessel zum anderen schiebt. Die beiden

unteren Kessel werden durch einen Dampfmantel geheizt. Das einfache Carbonat

verläſst den unteren Kessel durch Rohr l; durch den Dom

G soll reine Kohlensäure entweichen, durch g solche, welche die vorhandene Luft mit fortführt. In

der Kühlschlange m soll sich Wasser, Ammoniak u. dgl.

niederschlagen und nach n abflieſsen, während die

Kohlensäure durch den Behälter p mit Schwefelsäure und

den mit Chlorkaliumlösung gefüllten Behälter q zum

Gasometer u geht, um verflüssigt zu werden.

Nach ihrer Verwendung als Betriebskraft u. dgl. soll die

Kohlensäure wiedergewonnen werden. Zu diesem Zwecke

werden die Kohlensäureflaschen A (Fig. 10 Taf. 12) mit

einem Rohre B und einer in dem eisernen Behälter C sich befindenden Schlange verbunden. Der Behälter C ist mit Chlornatrium- oder Chlorkaliumlösung gefüllt;

gleichzeitig hängen in demselben eine Anzahl Blechgefäſse, welche zur Aufnahme von

Wasser dienen. Bei D tritt die Schlange aus dem

eisernen Behälter, um bei E mit dem den inneren Kessel

umgebenden Raume P eines auf Rädern gehenden

doppelwandigen Rührwerkskessels F, welcher auf 5at oder mehr geprüft ist, verbunden zu werden. Der

innere Kessel F enthält einfaches Carbonat und so viel

Feuchtigkeit, wie zur Bildung von Bikarbonat erforderlich ist. Durch das Rohr G ist der Raum P des

Rührwerkskessels mit einem beliebigen Motor H, welcher

irgend ein Fuhrwerk oder einen beliebigen Apparat treibt, verbunden; der Motor H steht seinerseits wieder in Verbindung mit dem

Inneren des Rührwerkskessels.

Oeffnet man nun die Ventile an den Kohlensäurebehältern A, so strömt die Kohlensäure durch die Rohre B und D in den Raum P des Kessels F. Zur Vorsicht ist der Kessel

F mit einem Manometer und Sicherheitsventilen

versehen. Beim Durchströmen der Kohlensäure durch die Schlange in dem Behälter C entsteht durch die Vergasung der Kohlensäure eine

solche Kälte, daſs das in den Blechgefäſsen sich befindende Wasser in nicht zu

langer Zeit anfängt, zu gefrieren. Soll der Motor H in

Bewegung gesetzt werden, so öffnet man das Ventil in dem Rohre G,

die Kohlensäure kann

dann auf den Kolben des Motors wirken. Die verbrauchte Kohlensäure strömt durch das

Rohr J in das Innere des Rührwerkskessels F und verbindet sich hier mit dem einfachen Carbonate

wieder zu Bicarbonat. Bei dieser Absorption wird Wärme entwickelt, welche der

Vergasung der Kohlensäure in dem Rohre G förderlich

ist; gleichzeitig wird dadurch aber auch dem inneren Kessel Wärme entzogen, was

wiederum für die Absorption von Nutzen ist und auch das Erfrieren des Motors

verhindert. Ist das einfache Carbonat in dem Kessel F

ganz oder gröſstentheils in Bicarbonat verwandelt, so muſs der Kessel durch einen

anderen ersetzt werden, was leicht an zweckmäſsig gelegenen Stationen geschehen

kann. Der Rührwerksapparat wird durch die Riemenscheiben S bewegt, welche entweder von einem besonderen kleinen Kohlensäuremotor

oder auch von dem Motor H aus getrieben werden

können.

Der ausgewechselte Kessel F wird nun mit einer

Dampfleitung in Verbindung gebracht und in den Raum P

Dampf geleitet. Dadurch wird das Bicarbonat erwärmt und von neuem Kohlensäure

erzeugt. Wenn die Kohlensäureentwickelung in dem Kessel F aufhört, wird demselben in Form eines feinen Regens so viel Wasser

zugeführt, wie zur Bildung von Bicarbonat erforderlich, und ist der Kessel dann

neuerdings wieder in der Lage, die Kohlensäure der Maschine aufzunehmen. – Ein

ähnlicher Apparat soll zum Betriebe von Luftschiffen

dienen. (Vgl. auch Zusatzpatent * Nr. 33625 vom 15. März 1885.)

Tafeln