| Titel: | Ueber Neuerungen an Locomobilen. |

| Fundstelle: | Band 258, Jahrgang 1885, S. 193 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Locomobilen.

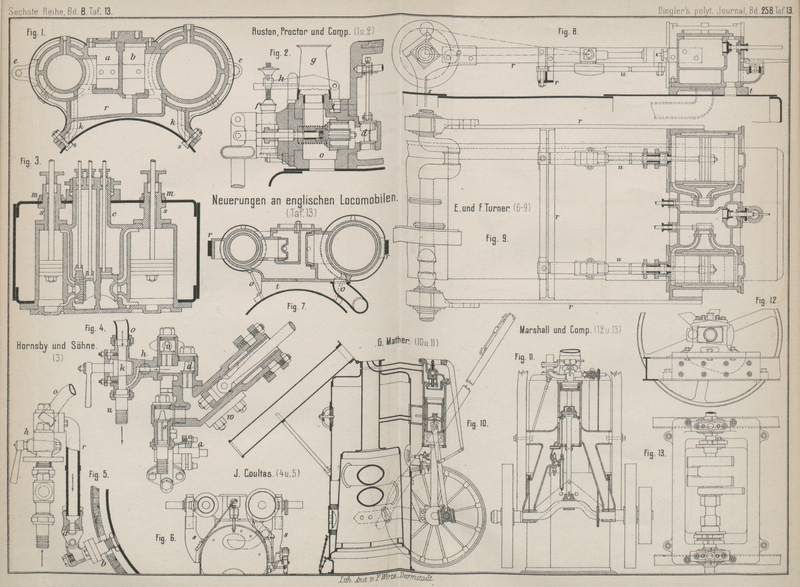

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 13 ff.

Ueber Neuerungen an Locomobilen.

Wenn auch die Locomobile in Deutschland für die Landwirthschaft naturgemäſs nicht die

Bedeutung gewinnen kann, welche sie in ihrer Heimath, in England, hat, ist doch hier

ihre Anwendung auſser in der Landwirthschaft auch bei Bauarbeiten wie in den

Kleingewerben groſs genug, um eine kurze Uebersicht über den heutigen Stand des

Locomobilbaues von Interesse erscheinen zu lassen. (Vgl. auch Radinger 1875 218 379.)

Die schon vor 20 Jahren ziemlich feststehende Grundform der Locomobile –

Locomotivkessel mit wagerechter, bei fahrbaren Maschinen auf dem Kessel, bei den Halblocomobilen unter

dem Kessel liegender Maschine – ist bekanntlich dieselbe geblieben und die

verschiedenen Ausführungen sind, soweit es die Patentrechte der einzelnen Erbauer

zulassen, noch gleichförmiger geworden als früher. Die wesentlichste Neuerung ist

die für gröſsere Maschinen jetzt fast allgemein angenommene Einführung des

Compoundsystemes. Das Verdienst, die erste Compound-Locomobile (mit geheiztem

Zwischenbehälter) gebaut zu haben, gebührt Wenham in

London. Derselbe stellte schon im J. 1862 in London eine solche Locomobile aus,

welche damals jedoch nur ungünstige Beurtheilung fand (vgl. Eyth 1862 165 * 322). Erst seit einigen Jahren

hat mit der stetigen Steigerung der Arbeitspannung des Dampfes das Compoundsystem

sowohl in England, als auch auf dem Festlande bei gröſseren Maschinen, ja sogar

schon bei Maschinen von 10 bis 12e allgemeinere

Anwendung gefunden. Daraus scheint hervorzugehen, daſs selbst bei so kleinen

Maschinen der Nutzen der Expansion in zwei Cylindern groſs genug ist, um die

Mehrkosten und den Verlust an Einfachheit aufzuwiegen. Der kleine Cylinder ist in

der Regel mit einem Expansionsschieber Ersehen, dessen Hub in vielen Fällen durch

den Regulator mittels einer Coulisse geändert werden kann.

Englische Locomobilen.

Von den englischen Locomobilen, über welche selbstverständlich das meiste Material

vorliegt, mögen zunächst die fahrbaren oder eigentlichen Locomobilen besprochen werden.

In Textfigur 1 ist nach Engineering, 1882 Bd. 34 * S. 567 bezieh. 1883 Bd. 36 S. 533 eine

Locomobile der bekannten Firma Ruston, Proctor und

Comp. in London dargestellt. Der Kessel hat die gewöhnliche Form; er

enthält 50 Röhren von 50mm Durchmesser und ist für

eine Spannung von 8at,4 bestimmt. Die beiden

Cylinder (Fig.

1 Taf. 13) bilden mit ihren beiden Dampfmänteln, dem zwischenliegenden

Behälter (Receiver) r und beiden Schieberkasten a und b ein Guſsstück,

welches auf die Feuerbüchse des Kessels aufgeschraubt ist. Die beiden Schieberkasten

sind oben durch einen

gemeinschaftlichen Deckel verschlossen, also bequem zugänglich. Die Dampfmäntel

erhalten beide frischen Dampf aus dem Kessel und das in denselben sich

niederschlagende Wasser flieſst durch die Kanäle k und

durch die hohlen Schrauben s unmittelbar in den Kessel

zurück. Der Dampf gelangt in den kleinen Schieberkasten durch ein vor den Cylindern

auf den Kessel aufgeschraubtes Guſsstück o (Fig. 2 Taf.

13), welches das Absperrventil, zwei Sicherheitsventile und ein Drosselventil

trägt.

Fig. 1., Bd. 258, S. 194Absperr – Ventile werden an Stelle der sonst

gebräuchlichen Schieber jetzt vielfach angewendet. Um

das Ventil aber (wie einen Schieber) mittels eines einfachen Hebels öffnen zu

können, ist dasselbe im vorliegenden Falle mit einem kleinen Entlastungsventile,

welches durch den Hebel zuerst abgehoben wird, versehen. Das eine Sicherheitsventil

ist durch ein die Belastungsfeder enthaltendes Gehäuse g derart überdeckt, daſs die Belastung ohne Lösung von Blei Verschlüssen

(Plomben) o. dgl. nicht geändert werden kann. Das zweite, freiliegende

Sicherheitsventil ist mittels des Hebels h und einer in

f eingeschlossenen Feder belastet. Ein in den

Schieberkasten hineinragender Stutzen endlich nimmt das doppelsitzige Drosselventil

d auf.

Die Lagerböcke der Kurbelwelle sind, wie in England üblich, seitlich an den Kessel

angeschraubt. Um die Ausdehnung des Kessels, welche ein Anstoſsen der Kolben an die

Deckel wohl kaum herbeiführen, wohl aber einen merklichen Einfluſs auf die

Dampfvertheilung durch die Schieber haben kann, unschädlich zu machen, haben einige

Fabrikanten Cylinder und Lager durch Stangen in der wagerechten Mittelebene mit

einander verbunden, wodurch dann zugleich der Kessel von dem Kurbeldrucke entlastet wird. Dies hat

jedoch den Nachtheil, daſs dann die Theile der Längenänderung des Kessels nicht

folgen können und daher an den Befestigungsstellen Spannungen entstehen müssen. Um

letzteres zu vermeiden, haben Ruston, Proctor und

Comp., wie auch schon in D. p. J. 1873 207 * 178 angegeben, Röhren als Anker benutzt, welche

einerseits bei e (Fig. 1 Taf. 13)

eingeschraubt, also mit den Dampfmänteln der Cylinder verbunden, andererseits an den

Kurbellagern befestigt sind. Auf diese Weise werden die Anker stets auf gleicher

Temperatur mit dem Kesselmantel erhalten, so daſs sie sich auch gleichmäſsig mit

diesem ausdehnen müssen. Die dargestellte Maschine hat 178 bezieh. 280mm Cylinderdurchmesser, 356mm Hub, 16qm

Heizfläche und 0qm,46 Rostfläche. Bei einem

Bremsversuche mit derselben erhielt man bei 138 Umläufen in der Minute 30e,26 und verbrauchte in der Stunde 1k,2 Welsh-Kohle für 1 Bremspferdestärke.

Fig. 2., Bd. 258, S. 195Eine Compound-Locomobile von Hornsby und Söhne

in Grantham ist nach Engineering, 1884 Bd. 38 * S. 517

in Textfigur 2 abgebildet. Die beiden Cylinder sind

in einem geräumigen Dampfdome untergebracht (vgl. Fig. 3 Taf. 13), welcher

zugleich als Dampfmantel dient. Diese Anordnung, welche die genannte Firma schon

seit mehr als 20 Jahren ei ihren gewöhnlichen eincylindrigen und

Zwillingslocomobilen anwendet, hat den zweifachen Zweck, die Cylinder ausgiebig zu

heizen und zugleich den Dampfraum des Kessels zu vergröſsern; das letztere wird bei

der sonst wesentlich

gleichen Ruston'schen Anordnung nicht erreicht. Die

Cylinder bilden mit den Schieberkasten, von denen der des groſsen Cylinders zugleich

als Zwischenbehälter dient, ein Guſsstück, welches von hinten in den Dom eingesetzt

wird und ohne groſse Mühe herausgenommen werden kann. An die vorderen Cylinderdeckel

sind Stutzen s angegossen, welche mittels der Muttern

m in der Domwand befestigt werden und so mit den

Cylindern zugleich eine kräftige Verankerung des Domes bilden. Die hinteren Deckel

der Cylinder und Schieberkasten liegen frei, so daſs auch hier Kolben und Schieber

leicht zugänglich sind. Ein cylindrischer Stutzen c des

Guſsstückes, durch welchen die drei Schieberstangen und das Abdampfrohr nach auſsen

geführt sind, ist mittels einer groſsen Stopfbüchse in der Domwand abgedichtet, was

wohl das Bedenklichste an der ganzen Einrichtung sein wird. Der Dom ist übrigens wie

der ganze Kessel mit Holz und Blech umkleidet. Die Führung für den Kreuzkopf ist

cylindrisch ausgebohrt. Die Steuerung ist nach Hornby's

Patent (vgl. 1883 250 * 384) behufs Aenderung des

Expansionsschieberhubes mit einer Coulisse versehen, in welcher das Gleitstück vom

Regulator unter Einschaltung eines Excenters verstellt wird. – Der Kessel ist von

Stahl, für eine Spannung von 10at bestimmt und

ruht auf einem schmiedeisernen Vordergestelle. Für eine 8 pferdige Maschine mit 160

Umdrehungen erhalten die Cylinder 127 bezieh. 229mm Durchmesser und 305mm Hub, der Kessel

eine Gesammtheizfläche von 11qm,6.

Fig. 3., Bd. 258, S. 196Textfigur 3 veranschaulicht nach Engineering, 1884 Bd. 38 * S. 539 eine Compound-Locomobile von Marshall Söhne und Comp. in Gainsborough. Cylinder,

Schieberkasten, Zwischenbehälter und Absperrventilgehäuse bilden ein Guſsstück, auf

dessen Deckel ein mit Feder belastetes Doppelsicherheitsventil angebracht ist. Die

ausgebohrten Kreuzkopfführungen sind einerseits an die Cylinderdeckel angegossen und

andererseits an einem auf dem Kessel ruhenden Bleche befestigt, welches zugleich den

Regulator mit Stellzeug trägt. Die Wellenlager sind durch Stangen mit den Cylindern

verbunden, aber in Schwalbenschwanznuthen der Lagerböcke etwas verschiebbar, so daſs

die Längenänderung des Kessels nicht gehindert wird. Die Lagerböcke sind an

auſsergewöhnlich starke, an den Kessel genietete Schmiedeisenplatten angeschraubt.

Seitlich am Kessel ist ein Vorwärmer angebracht, bestehend aus einem weiten Rohre,

welches eine gröſsere Anzahl enger Messingröhren enthält und vom Abdampfe

durchströmt wird, während das Speisewasser in entgegengesetzter Richtung durch die

engen Röhren gepreſst wird. Das vordere, mit der Speisepumpe verbundene Ende dieses

Vorwärmers ist an der Rauchkammer befestigt; das zweite Ende wird veschiebbar

gehalten. Die sonst üblichen Probirhähne des Kessels sind durch ein zweites

Wasserstandsglas ersetzt. Der Kessel ruht vorn auf einem Schemel aus Stahlblech, die

Räder sind aus Schmiedeisen. Die Maschine soll 155 Umläufe in der Minute machen und

mit Dampf von 10at Spannung arbeiten.

E. R. und F. Turner in Ipswich haben an der in Fig. 6 bis 9 Taf. 13 nach

Engineering, 1883 Bd. 36 * S. 100 veranschaulichten

Maschine nur die Mäntel mit den Schieberkasten, von denen der gröſsere wieder

zugleich den Zwischenbehälter bildet, zu einem Guſsstücke vereinigt, welches auf

einen besonderen mit dem Kessel vernieteten Träger t

(Fig. 7

und 8)

dampfdicht aufgeschraubt ist. Die Cylinder aus härterem Eisen sind in bekannter

Weise eingesetzt. Die Mantelräume stehen wieder durch Röhren o (Fig.

7) mit dem Kessel in offener Verbindung. Ein Rahmen r nach Hartnell und

Guthrie's Patent verbindet die Dampfmäntel mit den Kurbellagern, welche, um

die Ausdehnung des Kessels zu ermöglichen, von federnden Blechstützen s (Fig. 6) getragen werden;

letztere sind an Winkelstücke, welche mit dem Kessel vernietet sind, angeschraubt.

Auch das Speiserohr ist an einen am Kessel angenieteten Stutzen angeschraubt, so

daſs die ganze Maschine leicht abgenommen und auf einem Dampfboote oder sonstwo

benutzt werden kann. Der kleine Cylinder hat nur einen Schieber, dessen Hub durch

Hartnell's auf der Kurbelwelle angebrachten

Regulator (vgl. 1871 202 * 1. 1873 207 * 447) geregelt wird. Die Kreuzköpfe werden nur auf der Unterseite

durch eine Schiene, welche sie umgreifen, geführt, Der Kessel ist aus Stahl und für

7at Spannung bestimmt.

Locomobilen von Garrett und Söhne in Leiston sind im Engineer, 1883 Bd. 56 * S. 459 beschrieben. Dieselben

bieten dem Vorhergehenden gegenüber nur wenig Bemerkenswerthes. Die Kurbelwelle hat, wie Textfigur 4 zeigt, keine Anläufe, sondern wird gegen

Längsverschiebung durch einen Bund gesichert, welcher in eine mittlere Rille der

einen Lagerschale eingreift. Auf dem Kessel ist ein sehr einfacher, in Textfigur 5 ersichtlicher Vorwärmerangebracht, der aus

einem flachen, in das Abdampfrohr eingeschalteten Kasten besteht, durch welchen das

kupferne Speiserohr in der einen Diagonale hindurchgeführt wird, während der Abdampf

in der Richtung der anderen Diagonale hindurchstreicht. Nach Bedarf werden die

Maschinen mit Boutard's Umsteuerung (vgl. 1884 253 * 141) versehen.

Fig. 4., Bd. 258, S. 198Fig. 5., Bd. 258, S. 198Leichte zweiräderige Locomobilen für 2 bis

4e werden nach Engineering, 1882 Bd. 34 * S. 27 von E. S.

Hindley in Bourton gebaut. Der Kessel erhält bei denselben während des

Betriebes eine geneigte Lage; doch sind die Röhren so angeordnet, daſs sie beständig

unter Wasser bleiben. Die Maschinchen laufen mit 240 Umdrehungen in der Minute.

Ganz abweichend von der gewöhnlichen Grundform ist die in Fig. 10 und 11 Taf. 13

nach Engineering, 1885 Bd. 39 S. 328 abgebildete

4pferdige Maschine von G. R. Mather in Wellingborough,

welche auf der Agricultural Show 1885 ausgestellt war.

An einem Vertikalkessel bekannter Construction mit umlegbarem Schornsteine ist eine

einfach wirkende Maschine mit oben liegendem Cylinder angebracht, deren beide

Schwungräder jedoch zugleich als Fahrräder benutzt werden können. An das untere Ende

des Cylinders ist ein mit Armen und Beinen zu vergleichendes Hohlgestell angegossen;

die Beine stützen sich auf die Welle und die Arme sind mit dem am Kessel befestigten

Scherbaume verschraubt. Ein auſserdem an den Cylinder angegossener Sattel verbindet

denselben mit dem Kessel. Die Pleuelstange ist unmittelbar an den Kolben angehängt.

Letzterer besteht aus zwei durch ein Zwischenstück verbundenen Theilen, von denen

der obere mit zwei, der untere mit einem Dichtungsringe versehen ist. An dem Kolben

ist zugleich der dünne Plunger der Speisepumpe befestigt, welche mit dem linken

Gestellbeine zusammengegossen ist. Der Cylinderdeckel enthält die Ein- und

Ausströmungsöffnungen sowie einen geliderten Kolben Schieber aus Bronze und trägt

zugleich den Regulator mit liegender, mittels Schnur angetriebener Spindel. Der

Schieber wird von der Pleuelstange aus mittels eines einarmigen Winkelhebels (Fig. 10)

abwärts gedrückt, sobald Ausströmung stattfinden soll, während der frische Dampf

denselben in die Höhe preſst und sich selbst den Cylinderkanal öffnet. Nach oben

wird der Hub des Schiebers durch einen mit dem Regulator verbundenen Keil begrenzt,

wodurch der einströmende Dampf mehr oder weniger gedrosselt wird. Die

Einströmungsöffnung ist übrigens nach der Zeichnung ganz unverhältniſsmäſsig eng.

Die Kurbelwelle von 78mm Durchmesser ist aus

Bessemerstahl gebogen und zwar mit Vermeidung der üblichen scharfen Biegungen, so

daſs die Welle wesentlich kräftiger als sonst erscheint. Von den beiden Rädern wird

nur das eine festgekeilt, das andere ist während des Fahrens behufs bequemen

Umwendens u.s.w. frei drehbar und wird jedesmal vor dem Anlassen der Maschine fest

geklemmt. An einem Ende trägt die Welle dann noch eine Riemenscheibe. An der ganzen

Maschine ist nur eine einzige Stopfbüchse, das ist die der Speisepumpe von 13mm Durchmesser, vorhanden. Diese kleinen

Locomobilen sind seit fast 3 Jahren in Benutzung und sollen sich gut bewähren;

dieselben werden zur Zeit in zwei Gröſsen zu 2e,5

und zu 4e angefertigt.

Nicht selten hat man mit den fahrbaren Locomobilen zugleich die von der Maschine zu

treibende Arbeitsmaschine verbunden, so in neuerer Zeit namentlich die

elektrodynamischen Maschinen für Beleuchtungszwecke (vgl. z.B. die in Iron, 1881 Bd. 17 * S. 38 beschriebene Locomobile von

Ransomes, Head und Jefferies in Ipswich, bei

welcher die Dynamomaschine auf einer vor der Rauchkammer befestigten Platte

aufgestellt ist).

In Engineering, 1885 Bd. 39 S. 132 ist eine Locomobile

von J. und H. Gwynne in Hammersmith abgebildet, bei

welcher die Maschine mit oben stehendem Cylinder vor die

Feuerbüchse gestellt und zugleich mit einer Centrifugalpumpe verbunden ist,

derart, daſs das Schaufelrad unmittelbar auf der Kurbelwelle befestigt wird. Die

Feuerbüchse ist von der Seite zugänglich.

Die englischen Halblocomobilen unterscheiden sich auſser

in der Anordnung der Maschine nur wenig von einander. In den meisten Fällen liegt

die Maschine (fast immer Compoundmaschine) unter dem

Kessel und zwar ruht die Rauchkammer in einem die Cylinder aufnehmenden guſseisernen

Bocke, während die Feuerbüchse unmittelbar auf dem Unterbaue oder der

gemeinschaftlichen Grundplatte steht.

Textfigur 6 zeigt nach Engineer, 1884 Bd. 57 * S. 210 eine solche Compound-Halblocomobile von C. Burrell und Söhne in Thetford. Die Lagerböcke sind

durch Corliſsbalken mit den Cylindern verbunden. Die Kreuzköpfe sind von Stahl und

haben nachstellbare stählerne Schuhe. Die Schieberkasten liegen zwischen den

Cylindern. Der Hochdruckcylinder ist mit einem Expansionsschieber versehen, dessen

Hub vom Regulator mittels Coulisse verstellt wird. Der Regulator hat die früher

(1883 250 * 190) beschriebene Einrichtung; doch sind die

Stahlbänder durch dauerhaftere Ketten ersetzt. Die Bohrungen der Kugeln haben

Absätze, womit sie sich gegen Schultern der Führungsstangen legen, wenn die Ketten

reiften sollten. Die Coulisse schwingt um ihren oberen Endpunkt und die Anordnung

des Schiebers ist derart, daſs, wenn beim Steigen des Regulators der Gleitklotz in

der Coulisse gesenkt und dadurch der Schieberhub vergröſsert wird, der Dampf früher

abgesperrt, die Füllung also verkleinert wird. Die

Hängestange a, welche die Schieberschubstange s trägt, wird in ihrem oberen Punkte geradlinig

geführt, damit sie bei allen Lagen des Gleitklotzes möglichst senkrecht zu s bleibe. Die Maschine soll mit 10at Dampfspannung arbeiten und 155 Umläufe in der

Minute machen. Die Cylinder haben 178 bezieh. 318mm Durchmesser und 356mm Hub.

Fig. 6., Bd. 258, S. 200Fig. 7., Bd. 258, S. 200Textfigur 7 veranschaulicht nach Engineering, 1881 Bd. 32 * S. 594 eine

Compound-Halblocomobile von Marshall Söhne und Comp. in

Gainsborough, bei welcher als Untergestell zwei ⊏-Eisen

benutzt sind. Dieselben sind an einem Ende durch das Cylinderguſsstück, am anderen

Ende durch den guſseisernen Aschenkasten der Feuerbüchse verbunden. Beide mit

frischem Dampfe geheizte Cylinder liegen dicht neben einander; die Schieberkasten

sind, um leichter zugänglich zu sein, auſsen angebracht. Der in der Mitte über

beiden Cylindern liegende Absperrschieber ist derart eingerichtet, daſs bei geringer

Oeffnung desselben auch der groſse Cylinder frischen Dampf erhält; wird derselbe

aber ganz aufgezogen, so gelangt der Dampf nur in den kleinen Cylinder. Auch liier

wird der Füllungsgrad durch den Regulator (System Hartnell 1883 250 * 884), mit Hilfe einer Coulisse geändert. Der

Regulator wird von einer Querplatte getragen, welche, an den ⊏-Trägern befestigt, zugleich die cylindrischen, mit den Cylinderdeckeln

zusammenhängenden Kreuzkopfführungen an den äuſseren Enden stützt. Die

Cylinderdeckel tragen auſserdem in Form von Consolen auch Hülsenführungen für die

Schieberstangen. In Fig. 12 und 13 Taf. 13 ist ein für

diese Maschinen neuerdings angewendeter, beide Lager zu einem Guſsstücke

vereinigender Rahmen dargestellt, welcher, mit einem Boden versehen, zugleich als

Oelfangschale dient. An dem einen ⊏-Träger ist auch die

Speisepumpe befestigt. In allen Theilen ist für ausgiebige Schmierung gesorgt. Die

Maschine hat 127 bezieh. 229mm

Cylinderdurchmesser, 305mm Hub, macht 180 Umläufe

in der Minute und die Leistung ist zu 8e

angegeben.

Eine in vieler Beziehung ähnliche, gleichfalls auf Schmiedeisenträgern ruhende

Compound-Halblocomobile von J. Fowler und Comp. in

Leeds beschreibt Engineer, 1882 Bd. 53 * S. 275. Die

Schieberkasten liegen jedoch bei letzteren zwischen den

Cylindern. Der Regulator wirkt auf ein Drosselventil, die Speisepumpe ist neben der

Feuerbüchse angebracht. Auch die Einrichtung einer a. a. O. 1884 Bd. 58 * S. 26

abgebildeten 50 pferdigen Compound-Halblocomobile von Ruston, Proctor und Comp. in Lincoln stimmt im Wesentlichen mit der in

Textfigur 7 veranschaulichten Halblocomobile von

Marshall, Söhne und Comp. überein.

Davey, Paxman und Comp. in Colchester hatten für die

elektrische Beleuchtung der Fischerei-Ausstellung 1883, wie auch für die

Gesundheitsausstellung 1884 und die Erfindungsausstellung 1885 in London auſser

festen Maschinen auch eine groſse Zahl Halblocomobilen geliefert, welche sich durch

sehr gleichmäſsigen Gang ausgezeichnet haben sollen. Eine dieser Halblocomobilen,

deren Compoundmaschine bei 135 Umläufen in der Minute 125e indicirte, ist in der Revue industrielle, 1883 * S. 478 veröffentlicht; sie ist auf einer

starken guſseisernen Grundplatte aufgebaut, hat auſsen liegende Schieberkasten und

ist mit einem sehr groſsen, eine Grube benöthigenden Schwungrade versehen. Der

Füllungsgrad wird durch einen Cosinusregulator mittels Coulisse geregelt. Hornsby und Söhne in Grantham sowie Wallis und Steevens in Basingstroke legen auch bei den

Halblocomobilen die Maschine auf den Kessel, so daſs

sie sich von den eigentlichen Locomobilen nur durch das Fortlassen der Räder

Unterscheiden. Eine Halblocomobile der ersten Firma ist im Engineer, 1882 Bd. 53 * S. 187 und eine der zweiten Firma daselbst Bd. 54

* S. 432 dargestellt. Beide haben Compoundmaschinen.

Vielfach wird bei den Locomobilen der Abdampf zum Vorwärmen

des Speisewassers benutzt und zwar entweder, indem man den Dampf durch ein

oder mehrere im Speiserohre untergebrachte Röhren leitet (vgl. oben Marshall) oder auch in folgender Weise, wie sie nach

Engineering, 1883 Bd. 36 * S. 535 von J. Coultas in Grantham ausgeführt wird. Die

Speisepumpe, welche an ein durch die Verkleidung des Kessels hindurchreichendes Winkelstück

w (Fig. 4 und 5 Taf. 13) angeschraubt

wird, ist wie üblich mit dem Saugventile s, dem

Druckventile d und dem Rückschlagventile v versehen. Ein zwischen d

und v abgehender Kanal führt das von der ununterbrochen

arbeitenden Pumpe zu viel geförderte Wasser in ein Ueberlaufrohr u. Mittels des Hahnes h

kann diese überschüssige und damit auch die durch v in

den Kessel gelangende Wassermenge geregelt werden. In das Ueberlaufrohr u nun mündet auch ein von dem Abdampfrohre abgezweigtes

Rohr o und die Menge des hier eingeführten Abdampfes

kann durch den Hahn k geregelt werden, derart, daſs das

Wasser in dem Speisebehälter immer nahezu auf einer Temperatur von 100° gehalten

wird. Das hinter v abwärts führende Speiserohr r ist mittels Flanschen an einen durch die Verkleidung

des Kessels hervorragenden Stutzen b angeschraubt und

enthält noch einen Dreiwegehahn a, welcher die

Untersuchung der Ventile auch während des Betriebes ermöglicht.

Ganz ähnliche Einrichtungen zur Erwärmung des Wassers werden auch von Ruston, Proctor und Comp. u.a. angewendet.

(Fortsetzung folgt.)

Tafeln