| Titel: | Ueber Neuerungen im Heizungswesen. |

| Autor: | K. H. |

| Fundstelle: | Band 258, Jahrgang 1885, S. 207 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen im Heizungswesen.

(Fortsetzung des Berichtes von S. 97 d. Bd.)

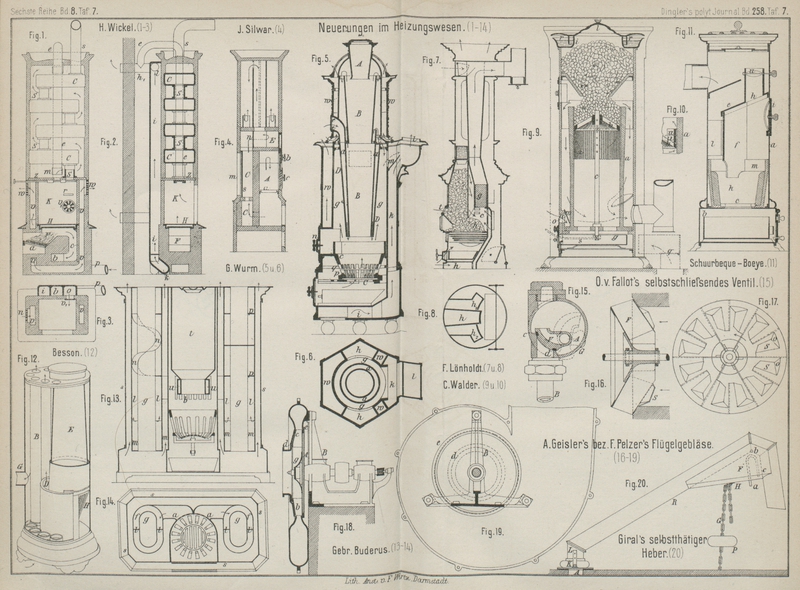

Mit Abbildungen auf Tafel

7.

Ueber Neuerungen im Heizungswesen.

I) Einzelheizungen.

(Schluſs.)

Einen zweckmäſsigen Füllofen hat Georg Wurm

in Frankfurt a. M. (* D. R. P. Nr. 27515

vom 30. December 1882) angegeben. Wie Fig. 5 und 6 Taf. 7 veranschaulichen,

besteht der Füllschacht B, in welchem die durch den

Trichter A eingebrachten Kohlen niedersinken, aus zwei

Theilen und ist der untere Theil mit einem weiteren Trichter D umgeben. Der

hierdurch entstehende ringförmige, nach unten sich verengende Kanal a schlieſst an die Einströmungsöffnung e an, welche durch einen Schieber geregelt werden kann.

Die in dem Kanäle e eintretende Luft wird durch die in

dem Feuerzuge g aufwärts ziehenden Feuergase erhitzt

und tritt dann zu den letzteren, wodurch eine Verbrennung der noch unverbrannten

Gase entstehen wird. Zugleich aber schützt der Luftraum a die in B herabsinkenden Kohlen gegen zu

starke Erwärmung, wodurch die Entwickelung von Gasen im Füllschachte vermindert, die

Gefahr des Zusammenbackens fetter Kohle und damit eine Störung des Niedersinkens

vermieden wird; auch die Theilung des Füllschachtes trägt hierzu bei; etwa sich

entwickelnde Gase können an der oberen Mündung von B

sowie durch den ringförmigen Kanal o abziehen. Die

Feuergase steigen in g aufwärts, ziehen beiderseits

durch die Kanäle k nach unten, vereinigen sich im Fuſse

des Ofens in dem wagerechten Kanäle i, steigen darauf

im lothrechten Kanal k wieder aufwärts und gelangen

durch ein bei l aufzusetzendes Rohr nach dem

Schornsteine. Eine mäſsige Heizung durch Abkürzung des Feuerweges entsteht beim

Umlegen der Klappe m, so daſs die Feuergase unmittelbar

aus g nach dem Schornsteine ziehen können. Die

Zuführung von Verbrennungsluft geschieht, wie bereits erwähnt, durch den Kanal a, ferner in gebräuchlicher Weise durch den Rost. Zur

Dämpfung des Feuers kann ein Ueberschuſs von Luft durch die mit regelbaren

Oeffnungen versehene Thür n über dem Roste eingeleitet

werden. Die Einrichtung des korbförmigen Rostes c und

des Füllschachtes bedingen eine Zerlegbarkeit des Ofens in drei Haupttheile: den

Fuſs, den Mittelofen und den Aufsatz. Das schädliche Hohlbrennen in dem unteren

Theil des Feuers will Wurm durch folgende Anordnung des

Rostes vermeiden: Der kegelförmige Korbrost ist in zwei Theile p und q getheilt, deren

unterer Theil mit vorstehenden Rippen versehen und gegen den oberen feststehenden

Theil verdrehbar ist, was von auſsen durch eine mittels Gelenk an p befestigte Stange geschehen kann. Der ebene Bodenrost

C kann zum Zwecke der Reinigung wagerecht in Falzen

verschoben werden. Das in p befindliche glühende

Brennmaterial wird bei der Verdrehung durch die vorstehenden Rippen mitgenommen, so

daſs die Reinigung des Feuers auf gröſserer Höhe erfolgt. Durch die Kanäle w wird die Zimmerluft zum Zwecke schneller Erwärmung

geleitet.

Eine andere Art der Vorwärmung der zuzuführenden Verbrennungsluft kennzeichnet den Füllofen von Eduard Zeiſs

und Rob.

Dralle in Charleroi (* D. R. P. Nr. 31824 vom 31. Oktober 1884). Der untere

Ofentheil enthält eine trichterförmige Feuerkiste, deren Wandung aus eisernen, innen

mit wagerechten Rippen versehenen Platten besteht und welche in ihrem Obertheile

eine fast lothrechte gerippte Zwischenwand besitzt. In der Decke der Feuerkiste ist

eine Füllthür angeordnet, welche in einem Raume liegt, der durch eine seitliche

Klappe vom Zimmer aus

behufs Einschüttens der Kohlen zugänglich ist. Die Feuerzüge des oberen Ofentheiles

werden durch lothrechte, hohle Scheidewände gebildet, in die von der Seite durch

eine regelbare Oeffnung Luft eintreten kann. Die Luft wird somit bei ihrem Zuge

durch die Scheidewände stark erhitzt und gelangt dann in die Feuerkiste, deren Form

dazu beiträgt, eine möglichst vielseitige Berührung der Kohlen und Feuergase mit der

Verbrennungsluft zu erhalten. Die untere Mündung der Feuerkiste ist schmal und so

breit wie der Ofen; unter dieser Mündung steht lothrecht eine Wand mit mehreren

zinkenartigen, durch die Mündung greifenden Vorsprüngen und quer zu derselben können

die wagerechten Stäbe eines Gabelrostes verschoben werden, welcher von auſsen durch

eine Handhabe beweglich ist. Durch das Hin- und Herschieben des Gabelrostes durch

die Zinken der Wand wird eine Zertrümmerung der gröſseren Schlackenstücke und das

Herunterfallen von Asche und Schlacke bewirkt, ein Verstopfen der Schlitzöffnung

also vermieden.

Einige bemerkenswerthe Neuerungen an der Feuerstelle eines

Füllofens hat C. Rob. Walder in

Berlin (* D. R. P. Nr. 29918 vom 6.

April 1884) vorgeschlagen. Wie Fig. 9 Taf. 7

veranschaulicht, ruht in dem cylindrischen Feuertopfe a

der kegelförmige Rost b auf der Stange c und ist von dem durch letztere gesteckten Stifte z gehalten. Mittels dieses Stiftes kann der Rost

entsprechend dem zu verwendenden Brennmateriale auf der Stange in seiner Höhenlage

verstellt werden, so daſs z.B. bei locker aufliegendem und grobstückigem Materiale,

welches eine höhere Schichtenlage gestattet, der Rost tiefer gestellt wird. Diese

Veränderung kann allerdings nur dann erfolgen, wenn der Ofen aus einander genommen

wird. Zur Zuführung der Verbrennungsluft zu den höheren Schichten des Brennmaterials

soll die innere Wandung des Feuertopfes mit senkrechten Furchen versehen werden, wie

es von Wegmann für seinen S. 103 d. Bd. erwähnten

Füllofen angegeben wurde, oder es sollen zu gleichem Zwecke ein oder mehrere Ringe

u, welche etwas von der Feuertopfwandung abstehen,

wie aus Fig.

10 Taf. 7 ersichtlich, auf den Rost b gelegt

werden. Der Rand des Rostes soll dann lothrechte Furchen erhalten, so daſs durch

diese und den engen Raum zwischen den Ringen und dem Feuertopfe Luft aufwärts ziehen

kann, sich dabei erhitzt und dann am Rande von a in die

Flamme tritt, um die Verbrennung zu Vervollkommnen. Beide Einrichtungen können auch

zusammen zur Anwendung gebracht werden. (Der doppelwandige Feuertopf ist ähnlich bei

dem * S. 103 beschriebenen Füllofen von Boeye auch

vorhanden.) Zur luftdichten Abschlieſsung des Füllschachtes taucht der Deckel l mit seinem Rande r in

die Wasserfüllung des auf dem Ofen angeordneten, ringförmigen Behälters i; hierdurch ist ein Ausdringen von Gasen verhütet,

jedoch nur, wenn der Deckel l geschlossen ist. Während

des Einfüllens können jedoch immer noch Gase in das Zimmer treten. Zur Entfernung

der Asche vom Roste b kann dieser durch einen auf die

Stange c gesteckten Schlüssel s hin und her gedreht werden. Walder hat noch eine Einrichtung angegeben, mittels welcher in jedem Falle

eine gewisse Luftmenge aus dem Zimmer behufs Lüftung desselben abgesaugt werden

soll. Hierzu sind die zwei Reihen von Oeffnungen n und

e angeordnet, welche durch den lothrecht

verstellbaren Schieber o derart geregelt werden können,

daſs bei gewünschtem starkem Feuer der Schieber o

aufwärts geschoben wird, wodurch die Oeffnungen e frei

werden und durch sie aus dem Zimmer Luft in den Aschenraum g und dann in den Feuertopf zieht; soll das Feuer gedämpft werden, so wird

der Schieber herabgezogen und hierdurch der Eintritt von Luft durch e ganz oder theilweise gehemmt; dagegen tritt

Zimmerluft durch n ein und gelangt unmittelbar nach dem

Rauchabzuge. Damit bei Windstöſsen durch die Oeffnungen n nicht Rauch in das Zimmer gelangen kann, sind leichtbeweglich

aufgehängte Klappen w angebracht, welche die genannten

Oeffnungen bei rückkehrender Luftbewegung sofort schlieſsen. Zur Lufterneuerung soll

frische Luft von auſsen bei geöffneter Klappe q in den

Raum zwischen Ofen und Ofenmantel geleitet werden, aus welchem die erwärmte Luft

oben in das Zimmer tritt.

Eine besondere Anordnung der Feuerzüge von Füllöfen hat

Ferd.

Rieger in Eſslingen (* D. R. P. Nr. 31840 von 25. Januar 1885) getroffen, indem

derselbe den Füllofen mit einem seitlich zu beschickenden, in der Ofenachse

liegenden Feuerherde versieht, welcher mit Chamotte ausgefüttert ist. Diesen

Feuerherd umgibt ein Kanal, durch welchen die Zimmerluft streicht. Um den Luftkanal

ist ferner ein durch lothrechte Wände in vier Abtheilungen getrennter Raum

angeordnet. Jeder dieser vier Feuerzüge kann nach Oeffnen eines Schiebers mit dem

Feuerherde in Verbindung gebracht werden, so daſs die Feuergase in den Zügen abwärts

ziehen, sich unten vereinigen und dann nach dem Schornsteine entweichen. Je nach

Bedürfniſs kann aber durch Schlieſsen der betreffenden Schieber einer oder einige

dieser Feuerzüge von der Heizung abgeschlossen, die betreffende Ofenseite somit kühl

gehalten werden.

Bei der neueren Construction des Füllofens der Gebrüder

Buderus in Hirzenheimerhütte, Oberhessen (* D. R. P. Nr. 27612 vom 28. August

1883 und Zusatz * Nr. 31591 vom 27. Juni 1884) sind die Feuerzüge zu

beiden Seiten der Füllschachtfeuerung angeordnet, wie aus Fig. 13 und 14 Taf. 7 zu

ersehen ist. Die Feuergase ziehen von der Feuerstelle bei b durch die Kanäle a nach den seitlichen

Heizkörpern f, durch welche die Luftrohre g führen. In den Zügen f

gehen die Feuergase zuerst nach m abwärts, umziehen

unten die Scheidewand l und gelangen darauf, geleitet

durch die schrauben- oder zickzackförmig eingesetzten Wände n oder p,, aufwärts, vereinigen sich dann und

ziehen nach dem Schornsteine oder, wenn der Heizapparat als Einsatz für Thonöfen

Verwendung findet; in den oberen Ofentheil. Der Mantel s kann angebracht werden, um einen Raum für die Durchleitung der

Zimmerluft zu erhalten. Die Luftrohre g lassen sich zwischen den

Leitungsblechen n bezieh. p hin und her schieben, sind oben und unten durch einen einfachen Kittfalz

abgedichtet, können also behufs Reinigung leicht herausgenommen und wieder

eingesetzt werden. Das untere Ende des Füllschachtes t

ist ummantelt, um eine zu starke Erhitzung desselben zu verhüten; hierzu wird in den

ringförmigen Raum u vom Zimmer aus Luft eingeführt,

welche dann durch eine Oeffnung der Eintrittstelle entgegengesetzt in den Feuerraum

tritt und zur vollkommenen Verbrennung der Gase beiträgt. Der Feuerkanal a kann an dieser Stelle, wo sich eine starke Hitze

entwickelt, mit Chamotte ausgekleidet werden (vgl. Buderus 1884 254 102. 104. * 187. 1883 247 * 23).

Zur Beheizung gröſserer Räume empfehlen Gebrüder Buderus

ferner den beschriebenen Ofen dadurch weiter auszubilden, daſs neben und um den

eigentlichen Füllofen Heizkörper angebracht werden, welche durch Rohrstutzen mit dem

Feuerraume des Ofens in Verbindung stehen und die von den Feuergasen in lothrechter

Richtung durchzogen sind, um hierdurch groſse Heizflächen zu erhalten. Die Form,

Zahl und Gruppirung der Heizkörper kann dabei verschieden sein und gibt die

Patentschrift Nr. 31591 hierzu mehrere den verschiedenen Bedürfnissen sich

anpassende Anordnungen.

Bei einem von Besson angegebenen Ofen (vgl. Revue industrielle, 1885 * S. 106) mündet der

Füllschacht E (Fig. 12 Taf. 7) in einen

Feuertopf, der seitlich mit dem Roste H versehen ist

und aus dem bei D die Feuergase in den Ofenraum ziehen,

in welchem die Röhren B angeordnet sind; durch letztere

zieht die Zimmerluft und die Feuergase entweichen bei G

nach dem Schornsteine. Die Führung der Feuergase ist nicht sehr zweckmäſsig, da

dieselben, namentlich bei starkem Schornsteinzuge, unmittelbar quer durch den Ofen

abziehen werden, ohne viel Wärme an die durchstreichende Luft abzugeben; auch kann

an der Stelle tischen D und G leicht ein Erglühen der Röhren B

eintreten.

Der Füllofen, auf welchen das Kgl. Württemberg'sche

Hüttenamt in Wasseralfingen (* D. R. P. Nr. 29164 vom 19. Oktober 1883) Patentschutz

erhalten, hat den Zweck, bei Oeffnung der Füllthür zugleich einen Abzug der im

Füllschachte etwa befindlichen Gase nach dem Rauchrohre freizulegen, um einen

Austritt dieser Gase nach dem Zimmer zu verhindern. Gewöhnlich ist hierzu der

Füllschacht an seinem oberen Ende mit Oeffnungen versehen, durch welche die Gase

nach dem Rauchabzuge entweichen können (vgl. Buderus

1883 247 * 23. 1884 254 104.

Lönholdt 1883 248 * 120.

G. Jung 1884 254 104).

Die Vorrichtung des genannten Hüttenamtes besteht darin, daſs mit der Füllthür ein

Schieber oder eine klappe derart verbunden ist, so daſs beim Oeffnen der ersteren

gleichzeitig ein Oeffnen der anderen erfolgt und hierdurch der erwähnte Gasabzug

eintreten kann. Die Anordnung kann dabei je nach der Lage der Füllöffnung eine

verschiedene sein und gibt die Patentschrift hierfür einige Beispiele.

Der Heizapparat von G. Wirsum in

Baden-Baden (* D. R. P. Nr. 26460 vom

12. December 1882) besteht aus einem auf einer Untermauerung oder einem

Fuſsgestelle ruhenden, als länglicher Kasten geformten Feuerraume, dessen Boden als

Flachrost gebildet ist- auf diesem kann mittels eines Handgriffes eine mit Bodenrost

versehene Feuerschüssel hin und her bewegt werden. Die Feuergase ziehen aus dem

Feuerkasten in einen darüber liegenden glatten oder gerippten Heizkörper und aus

diesem nach dem Schornsteine. Der Heizkörper ist ummantelt und kann durch den

hierdurch gebildeten Raum die Zimmerluft zum Zwecke ihrer Erwärmung geleitet werden.

Dieser niedrige Apparat soll dann noch mit einem Mantel umgeben werden, welcher

wieder einen Luftumlauf gestattet. Wirsum stellt nun

die etwas unklare Behauptung auf: „Mit der Bewegung der Feuerrostschüssel tritt

ein rascher Luftwechsel in dem Feuerraume ein und durch die Reibung der

Rostfläche vom Feuerschiffe auf dem Feuerkastenroste entsteht freie

Elektricität; beide Vorgänge wirken auf die Verbrennung ein.“ Es soll also

die Feuerschüssel fortwährend bewegt werden, was wohl etwas zu anstrengend werden

dürfte.

E. Morgenroth und F. Stolze in

Berlin (* D. R. P. Nr. 29604 vom 17.

April 1884) wollen einen Ofen mit gleichmäſsiger

Wärmeabgabe und Wärmeaufspeicherung dadurch

erhalten, daſs sie mehrere Kästen über einander stellen, durch welche Feuerzüge

geführt sind, die von der im Sockel angebrachten Feuerstelle ausgehen. Die Kästen

werden mit einer Flüssigkeit gefüllt, deren Siedepunkt über 100° liegt, wie z.B.

gesättigte Chlorcalciumlösung, deren Siedepunkt bei 179,5° ist. Um jedoch

Explosionen zu vermeiden, soll jeder Kasten mit einem Metallpfropfen versehen

werden, der bei einer etwas geringeren Temperatur, als dem Siedepunkte der

Heizflüssigkeit entspricht, schmilzt, so daſs, ehe letztere siedet, durch das

Abschmelzen des Pfropfens die Verbindung mit der äuſseren Luft hergestellt

würde.

Einzeltheile von Oefen: Zur Zuführung erhitzter Verbrennungsluft gibt Herrn.

Böttger in Dresden (* D. R. P. Nr. 26481 vom 7. Oktober 1883) folgende Einrichtung an: Hinter

dem Flachroste eines Schürofens sind zwei Kanäle durch zwei einander umgebende

Cylinder angebracht. Durch den inneren Kanal ziehen die Feuergase aus dem Feuerraume

nach den Ofenzügen, während der Raum zwischen den Cylindern durch einen engen Kanal

mit der Zimmerluft in Verbindung steht, so daſs Luft durch den Kanal in

schraubenförmigem Wege, veranlaſst durch eine eingesetzte Schnecke, zieht, sich

erhitzt und dann zu dem Feuer tritt.

Eine einfache Vorrichtung zur Regelung der unter den

Rost zu führenden Verbrennungsluft bei luftdicht

geschlossenen Feuerungsthüren empfiehlt A. Dinger in

Gumbinnen (* D. R. P. Nr. 29552 vom

11. März 1884). An dem Thürgerüste ist unter der Heizthür eine

waagerechte, halbkreisförmige Vertiefung angebracht, in der sich eine genau

abgedrehte hohle Walze derart bewegt, daſs sie um zwei an ihren geschlossenen Enden

befindliche Zapfen

drehbar ist. Die Walze sowie die Vertiefung haben wagerechte Schlitze, welche durch

Verstellung der ersteren ganz oder theilweise mit einander in Verbindung treten und

somit den Luftdurchzug regeln.

Osw.

Franke in Dresden (* D. R. P. Nr. 29697 vom 20. December 1883) will an Schüröfen eine Vorrichtung zur Rauchverbrennung anbringen, welche der Müller'schen (vgl. 1883 249 * 210) sehr ähnlich

ist. Der Flachrost ist von drei Seiten mit Chamottesteinen derart eingefaſst, daſs

zwischen diesen und den Wandungen des Ofens ein Zwischenraum bleibt. Der Feuerraum

und dieser Zwischenraum ist durch eine Chamotteplatte abgedeckt, die in der Mitte

mit einer schlitzförmigen Oeffnung versehen ist, über welcher ein unten eine scharfe

Kante besitzender Steg liegt. Die Luft wird von auſsen in zwei Röhrchen quer durch

den Ofen und dann abwärts in den erwähnten Zwischenraum geleitet, hat sich dabei

erhitzt und strömt dann durch in den Chamottesteinen angebrachte wagerechte Schlitze

in die Flamme. Die enge Durchgangsöffnung in der Deckplatte erzwingt eine innige

Mischung der Luft und der Feuergase, so daſs in der daselbst entstehenden hohen

Temperatur ein Verbrennen der noch unverbrannten Gase eintreten wird. Der erwähnte

Steg bricht die Stichflamme aus dem Schlitze und leitet die Feuergase wieder gegen

die Ofenwandungen.

Bei den meisten Füllöfen ist hinter der Feuerthür ein etwas schräg gestellter

Stehrost angeordnet, dessen dünne Stäbe dem Verbrennen sehr ausgesetzt sind; auch

kann ein Verziehen der Feuerthür gegen den Rahmen und dadurch ein Undichtwerden der

ersteren eintreten, weil die Thor gegen das Feuer zu wenig geschützt ist. Um diese

Uebelstände zu vermeiden, ersetzt J. A. John in

Erfurt (* D. R. P. Nr. 31250 vom 12.

Oktober 1884) den Stehrost durch eine starke

Platte, an welcher seitlich, oben und unten die zur Verbrennung nothwendige Luft

vorbei streichen kann:, ferner versieht John den

Thürrahmen mit einem starken Futter aus Chamotte oder Eisen, welches mit Spielraum

eingesetzt wird; der letztere wird dann mit Lehm ausgefugt.

Bei dem Ofenthürverschlusse von Otto

Vogler in Bunzlau (* D. R. P. Nr. 29942 vom 8. Juli 1884) fällt die sonst übliche

Klemmschraube in der Mitte des Verschluſshebels weg und faſst dafür der letztere mit

einem angesetzten Keile hinter die schiefe Fläche eines Schlieſshakens. Dadurch

drückt der Keil mit einer in seiner Mitte angebrachten, etwas vorstehenden und

schwach abgeschrägten Fläche gegen eine gleichfalls abgeschrägte Fläche der

Thürplatte, so daſs eine Keilwirkung eintritt, welche den dichten Abschluſs der Thür

bewirkt.

Einen ähnlichen Keilverschluſs für Ofenthüren haben Barth und Hirschfeldt in

Swinemünde (* D. R. P. Nr. 30166 vom

31. Juli 1884 und Zusatz * Nr. 31454 vom 28. November 1884) angegeben.

Die Thür ist hierbei um ihre untere Kante aufklappbar und greift mit einer

beliebigen Anzahl von

Keilflächen in geeignete, in der Zarge angeordnete Aussparungen. Die Thür liegt mit

zwei Zapfen in Lagern mit Längsschlitzen, so daſs sie zum Oeffnen gehoben werden

kann, damit die Keile ihre Bahnen verlassen können. Es kann auch die Thür um eine

lothrechte Kante beweglich gemacht werden und empfiehlt sich dann, statt der

langgeschlitzten Lagerungen ein doppeltes Gelenk anzuordnen. In beiden Fällen drückt

sich die Thür mit ihrem Gewichte auf die Rahmenflächen, indem dabei die Keile in

ihren Bahnen abwärts rutschen. Auch hier wird ein genügender Verschluſs erreicht,

wenn dafür gesorgt ist, daſs sich Thür und Rahmen nicht verziehen.

Ofenroste: Gebrüder Demmer in Eisenach (* D. R. P. Nr. 31500 vom 12. Oktober 1884) bilden den ebenen

Bodenrost bei Füllschachtfeuerungen derart, daſs die einzelnen Stäbe an der Vorderseite

verlängert und etwas aufwärts gebogen sind. Hierdurch wird das Herausfallen der

Kohlen verhütet und die aufwärts gerichteten Enden ergeben eine Führung für das

Stecheisen.

Gebrüder Demmer (* D. R. P. Nr. 31555 vom 12. Oktober

1884) bilden ferner den Boden des Feuerkorbes auch als ebenen Drehrost, welcher mit einer mittleren Vertiefung auf einem

feststehenden Drehzapfen sitzt und behufs seiner Entfernung zum Zwecke des Reinigens

etwas gehoben und durch eine an dem Drehlager angeordnete Aussparung herausgezogen

werden kann.

Bei dem Bodenroste für Füllschachtfeuerungen von Jul.

Wurmbach in Bockenheim (* D. R. P. Nr. 31447 vom 2. Oktober 1884) ist der Flachrost

mit einigen nach oben vorstehenden Querrippen versehen und auf Walzen gelagert, so

daſs derselbe mittels eines Handhebels hin und her bewegt werden kann. Ueber dem

Flachroste ist ein eisernes Gitter angeordnet, welches aus seinen Querstegen mit

nach abwärts vorstehenden Zähnen zwischen die Rippen des Flachrostes faſst. Bei der

Bewegung des letzteren, welche durch das Anstoſsen der Querrippen an die

feststehenden Zähne begrenzt ist, wird der Rost gereinigt, etwa gebildete

Sinterklumpen werden zerdrückt und fallen in den Aschenkasten. (Vgl. auch Barthel bezieh. Eisenhütte

Westfalia 1884 254 * 188.)

Schulz und

Wehrenbold in Justushütte bei Gladenbach (* D. R. P. Nr. 19516 vom 30. Oktober

1881 und * Zusatz Nr. 30039 vom 18. Mai 1884) bringen am Boden des

Feuertopfes einer Füllschachtfeuerung einen Scherenrost und darüber einen Schüttelrost an; ersterer kann durch eine Vorrichtung wie eine Schere aus

einander gezogen werden, so daſs hiernach Asche und Schlacken leicht entfernt werden

können. Statt dieser Einrichtung können auch, wie im Zusatzpatente angegeben ist,

Schüttel- und ebener Scherenrost zu einem kugelförmigen Scherenrost vereinig sein,

dessen Hälften in einem leicht beweglichen Ringe drehbar gelagert sind, so daſs der

ganze Rost geschüttelt und beide Hälften durch einen Hebel aus einander gedreht

werden können.

Adolph

Oeser in Dresden (* D. R. P. Nr. 29299 vom 15. März 1884) gibt dem Roste eine von vorn nach hinten abwärts geschweifte Form, wodurch die freie Rostfläche

vergröſsert wird. Der Rost ist ferner an seinem oberen Ende drehbar aufgehängt und

durch zwei Stützen gehalten; werden letztere gelöst, so kann der Rost abwärts

gedreht werden, damit Schlacke und Asche nach dem Aschenraume fallen.

Für Kachelöfen, welche mit zickzackförmigen Feuerzügen

ausgerüstet sind, haben Reinh. Lange und L.

Krebehenne in Rudolstadt (* D. R. P. Nr. 80923 vom 6. September 1884) eine Vorrichtung zur Reinigung der geradlinigen, wagerechten

Züge angegeben, welche darin besteht, daſs in den letzteren Schieberplatten

angeordnet sind, die während des Nichtgebrauches durch Verschraubung an der

Ofenwandung festgehalten, zur Reinigung der Züge jedoch mittels Stangen hin und her

geschoben werden. (Vgl. auch Pickart 1884 254 102. Fr. Fischer 1884

254 102.)

Die lästige Wärmeausstrahlung eiserner Oefen wird bekanntlich durch Anordnung eines

Mantels verhütet. E. Klobsch in

Wiesbaden (* D. R. P. Nr. 28441 vom

24. November 1883) stellt einen Mantel,

welcher oben einen Raum zum Warmstellen von Speisen und

Getränken enthält, um den Ofen. Der Boden des Wärmraumes kann entsprechend

der Höhe des Ofens hoher oder tiefer gestellt werden.

Tr.

Girbig in Posen (* D. R. P. Nr. 27126 vom 1. November 1883 und Zusatz * Nr. 28052 vom

30. December 1884) will an Oefen beliebiger Construction zur Verhütung des Hausschwammes einen steten Luftzug durch

den Fuſsboden erhalten. Zu diesem Behufe wird letzterer hohl angelegt, die

Zimmerluft kam: in den Fuſsboden durch mit Gitter belegte Oeffnungen eintreten und

wird dann durch den Auftrieb, welcher in den Ofenkanälen entsteht, angezogen. Aus

diesen Kanälen gelangt die angesaugte Luft in die Feuerzüge des Ofens und entweicht

aus diesen nach dem Schornsteine. Der so im Fuſsboden entstehende Luftzug kann durch

einen an der Einmündung in die Ofenkanäle angeordneten Schieber von Hand geregelt

werden. Für feuchte Gebäude, wie z.B. die Kassematten der Festungswerke, kann die

Anordnung, welche allerdings mitunter bauliche Schwierigkeiten verursachen wird,

wohl von Nutzen sein.

K. H.

Tafeln