| Titel: | Neuerungen an Quecksilberluftpumpen. |

| Fundstelle: | Band 258, Jahrgang 1885, S. 218 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Quecksilberluftpumpen.Vgl. Edison 1884 253 *

434. Siemens und Halske 1885 256 * 245.

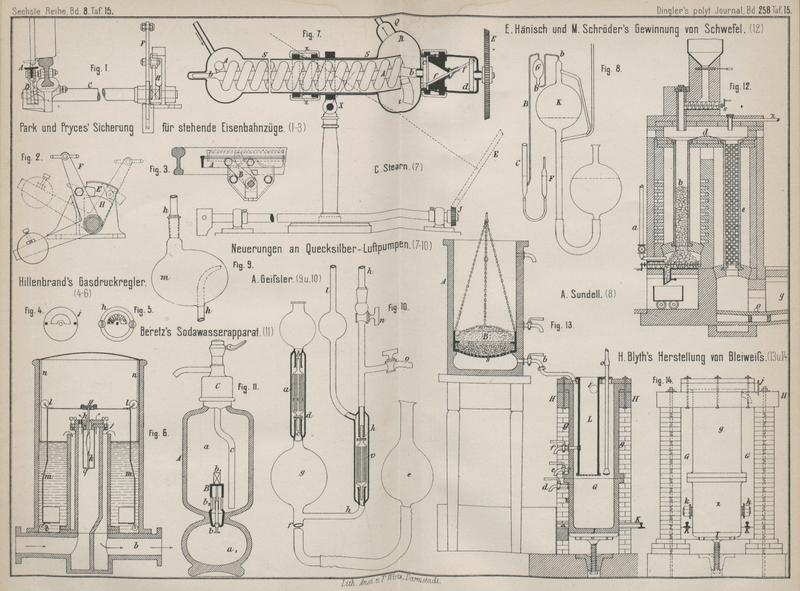

Patentklasse 42. Mit Abbildungen auf Tafel 15.

Neuerungen an Quecksilberluftpumpen.

Bei der Quecksilberluftpumpe von C. H. Stearn in

London (* D. R. P. Nr. 31023 vom 23.

Juli 1884) ist, wie Fig. 7 Taf. 15 zeigt, ein

spiralförmig gewundenes Glasrohr A auf einer Spindel

b befestigt. Das untere Ende t der Spirale springt über den Rand der umschlieſsenden

Röhre S

hervor und mündet in

eine weite Kammer R, welche an das untere Ende der

Röhre mittels des Kautschukringes z angeschlossen ist:

das obere Ende dagegen mündet in eine Erweiterung des anderen Endes der

umschlieſsenden Röhre S. Man füllt den Apparat mit

Quecksilber und neigt denselben so viel, daſs die obere Mündung des Spiralrohres A während eines Theiles ihrer Drehung von der

Flüssigkeit unbedeckt ist. Diese Mündung schlieſst daher bei jeder Umdrehung eine

gewisse Menge Luft ein, welche, weil die Spirale wie eine Transportschnecke wirkt,

abwärts geführt und in die untere Kammer abgegeben wird, aus welcher sie frei

entweicht, oder mit Hilfe einer gewöhnlichen mechanischen Luftpumpe durch Rohr Q fortgeschafft wird.

Um den Apparat neigen zu können, ist derselbe auf Zapfen X drehbar. Der Antrieb des Spiralrohres A

geschieht mittels Kegelräder E und J, welche beim Neigen des Apparates mit einander in

Eingriff treten. Dabei verbindet die Stange f die

beiden Scheiben c und d.

Welche Vorzüge diese eigenthümliche Dreh Vorrichtung haben soll, ist nicht

angegeben.

A.

Geiſsler in Berlin (* D. R. P. Nr. 32224 vom 13. Januar 1885) versieht die Geiſsler'sche Quecksilberluftpumpe mit einem selbstthätig

wirkenden Ventil a (vgl. Fig. 10 Taf. 15).

Dasselbe besteht aus einem hohlen Glaszylinder mit zwei Führungsstielen b und c, von denen der

untere eine Gummidichtung trägt, welche genau und sicher auf den Ventilsitz d schlieſst. Auf seinem Umfange ist der Glascylinder

mit Längsrinnen versehen, welche beim Ausstoſsen der Luft dem Quecksilber freien

Durchgang gewähren. Auch empfiehlt sich, in dem Glascylinder seitliche Löcher

anzubringen, durch welche etwas Quecksilber in den inneren Hohlraum desselben

dringen kann, um den Niedergang des Ventiles zu beschleunigen und den Druck

desselben auf den Ventilsitz zu erhöhen.

Wenn das Gefäſs e gesenkt wird, so sinkt das

Quecksilber, dessen Stand bis dahin mindestens an das Ventil a reichte, entsprechend tief in der Standröhre f herab und hinterläſst, da das Ventil von der äuſseren Luft auf seinen

Sitz gepreſst wird und so die obere Oeffnung schlieſst, in der Kugel g eine Luftleere; in Folge dessen wird die Luft aus dem

auszupumpenden Behälter, welcher mit der Zweigröhre h

verbunden ist, angesaugt. Wird dann das Gefäſs e wieder

gehoben, so drängt das Quecksilber, indem es in die Kugel g zurückkehrt und selbst durch die Ventilöffnung hinaufsteigt, jegliche

unterhalb des Ventiles eingeschlossene Luft hinaus. Das Ventil v wird beim Hochgehen des Quecksilbers von letzterem

gehoben und auf den Ventilsitz k gepreſst, so daſs es

das Quecksilber verhindert, höher in der Röhre h

aufzusteigen.

Das abwechselnde Heben und Senken des Gefäſses e wird so

lange fortgesetzt, bis die Luftleere den gewünschten Grad erreicht hat Man erkennt

diesen Zeitpunkt an dem Vacuummeter l, welches an die

Röhre h angeschlossen ist.

Um die Luft möglichst von Feuchtigkeit zu befreien, empfiehlt sieh., in die

Rohrleitung, in der Nähe des leer zu pumpenden Behälters ein Gefäſs m (Fig. 9 Taf. 15) mit

wasserfreier Phosphorsäure o. dgl. als Trockenmittel einzuschalten. Auch wird

passend ein Hahn n vorgesehen, durch welchen dieser

Behälter völlig auſser Verbindung mit der Pumpe gesetzt werden kann. Eine etwaige

Hilfsluftpumpe kann bei o angesetzt werden.

A. F. Sundell (Beiblatt zu den Annalen der Physik, 1885

S. 193) hat zwischen der Luftpumpenkugel K (Fig. 8 Taf. 15)

und dem Abschluſsbehälter C der Töpler-Hagen'schen Luftpumpe einen kleinen Behälter G eingeschaltet, welcher einerseits durch das

Capillarrohr b mit der Kugel K, andererseits durch das Auslaſsrohr B mit

C in Verbindung steht. Dies hat den Vortheil, daſs

man bei schon groſser Luftverdünnung die letzten Luftblasen nur bis in den Behälter

G treiben muſs und nicht durch das lange Rohr B. Durch Behälter F kann

man den Stand des Quecksilbers in C bequem regeln, dann

aber auch ein anderes Gas von C aus in die Pumpe

bringen, indem man durch Senken und Heben von F die

Oeffnung c frei machen und verschlieſsen kann.

F. Narr (Annalen der Physik, 1885 Bd. 25 S. 542) hat die

Jolly'sche Quecksilberluftpumpe dahin verbessert,

daſs er das Glasgefäſs, in welchem die Leere erzeugt wird, mit Glaswulsten versieht,

um so eine leichte Verbindung mit den übrigen Pumpentheilen durch Stahlringe zu

ermöglichen.

Tafeln