| Titel: | Ueber Neuerungen an Locomobilen. |

| Fundstelle: | Band 258, Jahrgang 1885, S. 241 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Locomobilen.

(Patentklasse 13. Fortsetzung des Berichtes S. 193 d. Bd.)

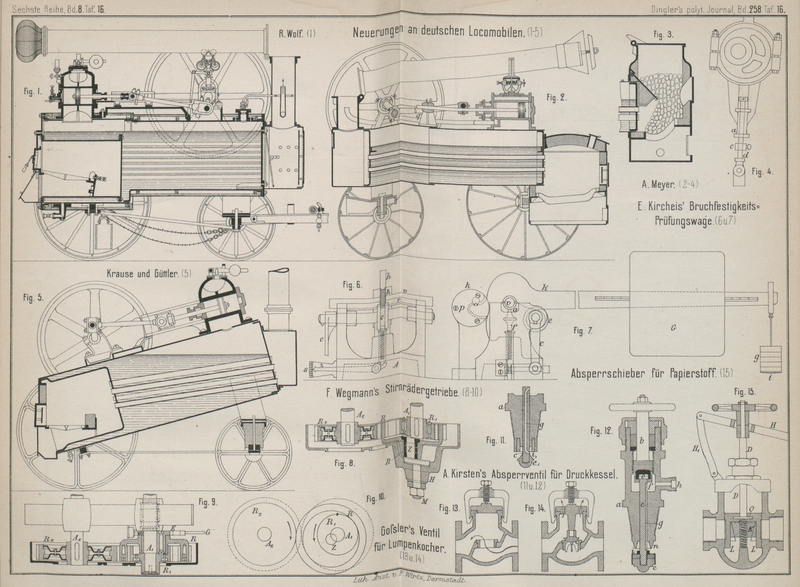

Mit Abbildungen auf Tafel 16.

Ueber Neuerungen an Locomobilen.

Deutsche Locomobilen.

Die deutschen Locomobilen lassen im Allgemeinen noch das englische Muster als Vorbild

erkennen doch sind auch manche wesentliche Neuerungen zu finden, welche als sehr

zweckmäſsige zu bezeichnen sind und eine in neuerer Zeit mehr selbstständige

Entwickelung des Locomobilbaues in Deutschland zeigen. Locomobilen einiger deutschen

Firmen dürfen jetzt jedenfalls den besten englischen Locomobilen zur Seite gestellt

werden.

In Fig. 1 Taf.

16 ist eine eincylindrige Locomobile von R. Wolf in Buckau-Magdeburg veranschaulicht, deren

Haupteigenthümlichkeit zunächst darin liegt, daſs die eckige Feuerkiste durch einen

etwas erweiterten cylindrischen Kesseltheil mit einer nahezu cylindrischen

Feuerbüchse ersetzt ist- die letztere ist nur oben etwas abgeflacht, um mit dem

Wasserstande nicht zu hoch hinaufzukommen und doch eine hinreichende Anzahl Röhren

einsetzen zu können. Ferner sind behufs bequemer Reinigung der Röhren und des

Kesselinneren die vordere Kesselwand und die hintere Rohrwand mit Schrauben

befestigt, so daſs der ganze Innenkörper leicht

herausgezogen werden kann. Die Anschluſsstellen werden mit Asbestringen

abgedichtet. Die Feuerbüchse ist geräumig genug, um nach Einsetzung eines passenden

Rostes die Anwendung fast, jeden Brennmaterials zu gestatten. Der Kessel ist für

6at Dampfspannung berechnet und mit doppeltem

Mantel aus Holz und Blech versehen.

Der Dampfcylinder ist wie bei den Locomobilen von Hornsby (vgl. * S. 195 d. Bd.) in einem auf den Kessel aufgenieteten

Dampfdome untergebracht, mit welchem der Cylinder ein Guſsstück bildet. Der

Lagerbock für die Kurbelwelle ist gleichfalls an den Kessel angenietet und eine

Platte, welche einerseits an diesen Lagerbock, andererseits am Dome befestigt ist,

trägt die Führungslineale und die Speisepumpe. Die Maschine liegt mitten auf dem

Kessel und nicht, wie es bei den eincylindrigen englischen Locomobilen in der Regel

der Fall ist, etwas seitlich, wodurch hier die Achse der Maschine verhältniſsmäſsig

hoch zu liegen kommt. Der Regulator, welcher auf eine Drosselklappe wirkt, ist über

der Kurbelwelle aufgestellt, so daſs er durch ein Räderpaar angetrieben werden kann.

Das Schieberexcenter treibt zugleich die Speisepumpe. Je nach Umständen werden die

Maschinen auch mit Rider'scher Steuerung oder mit einem

verschiebbaren Excenter ausgeführt. Das ganze Fahrgestell besteht mit Ausnahme der

Deichsel aus Eisen.

In neuerer Zeit baut R. Wolf auch Compound-Locomobilen mit oder ohne Condensation. Zu

einer im J. 1883 in Berlin auf Veranlassung des landwirthschaftlichen

Provinzialvereins für die Mark Brandenburg und die Niederlausitz ausgeführten

Locomobilen-Prüfung, über welche ausführlich im Civilingenieur, 1884 * S. 237 berichtet ist, hatte R. Wolf eine fahrbare eincylindrige Locomobile von 10e und eine Compound-Halblocomobile mit

Condensation von 40 bis 50e gesendet. Die erstere

verbrauchte 1k,93 oberschlesische Steinkohlen und

13k,96 Dampf, die letztere nur 1k,33 Kohlen und 8k,74 Dampf für 1e und 1 Stunde.

F. Siegel in Schönebeck a. d. Elbe, welcher gleichfalls

zu der vorgenannten Prüfung eine Locomobile gesendet hatte, hat eine Construction

gewählt, welche mit der Wolf'schen viel Aehnlichkeit

besitzt, Insbesondere ist auch bei den Siegel'schen

Locomobilen die eckige Feuerkiste vermieden und dafür in den vorn erweiterten Kessel

eine nach hinten etwas erweiterte kreisrunde Feuerbüchse eingesetzt. Der ganze Röhrenkörper kann gleichfalls ausgezogen werden. Bemerkenswerth an den Siegel'schen Locomobilen ist, daſs die Rauchkammer aus zwei concentrischen

Ringen gebildet wird, zwischen welchen das Speisewasser behufs Vorwärmung

hindurchgeleitet wird.

Eine Locomobile der Aerzener Maschinenfabrik A. Meyer in

Aerzen ist in Fig.

2 Taf. 16 abgebildet. Diese Fabrik hat sich besonders bestrebt, kleine Locomobilen von 1 bis 6e in möglichst einfacher Anordnung zu bauen. Zu

dem Zwecke ist zunächst die viel Arbeit erfordernde Feuerbüchse ganz fortgelassen

und durch einen blechernen, mit Chamotte ausgestampften Ofen ersetzt, welcher durch

mehrere leicht zu lösende Schrauben an den cylindrischen Kessel angehängt wird (* D.

R. P. Nr. 13448, vgl. 1881 241 * 87). Ein Zusatzpatent *

Nr. 16874 vom 18. Juni 1881 betrifft drei neue Formen dieses Ofens, von denen die

eine in Fig. 2

dargestellt ist. Dieselbe unterscheidet sich von den früher angegebenen Formen

dadurch, daſs die obere Einfüllklappe fortgelassen, der Ofen vielmehr oben durch

einen Kugelabschnitt abgeschlossen und dieser so tief gerückt ist, daſs ein

besonderer Schutz der Kesselstirnwand nicht mehr nöthig ist. Bei einer zweiten

Anordnung besteht der Ofen aus einem liegenden Cylinder und bei einer dritten in

Fig. 3

Taf. 16 veranschaulichten Form bildet derselbe einen Füllofen mit schrägen! Roste.

Der Aschenfall wird immer durch eine nicht gezeichnete Schiebethür mehr oder weniger

geschlossen. Durch die Anwendung eines solchen Füllofens soll in Verbindung mit

einer selbstthätigen Speiseregelung die Wartung der Locomobile möglichst vermindert

werden. Wasserstandsglas, Probirhähne, Manometer u.s.w. sind an einem besonderen

Guſskörper angebracht.

Die Maschine ist dem angestrebten Ziele entsprechend gleichfalls äuſserst einfach

hergestellt. Der Cylinder bildet wie bei der Wolf'schen

Maschine mit dem ihn umgebenden Dampfdome ein Guſsstück, welches im höchsten Punkte

zwei Ramsbottom'sche Sicherheitsventile trägt. Die

Kolbenstange wird in einem auf dem Kessel befestigten Bocke q geführt und

die Pleuelstange seitlich an einen auf der Kolbenstange mittels versenkter

Druckschraube befestigten Kreuzkopf angehängt. Durch diesen einseitigen Angriff wird

allerdings eine sehr ungünstige Beanspruchung von Zapfen und Stangen hervorgerufen.

Als Lager der Kurbelwelle sind die bekannten Sellers'schen langen ungetheilten guſseisernen Schalen angewendet, welche in

den Böcken zwischen Druckschrauben gehalten werden. Zur Regelung der Speisung ist

die in Fig. 4

Taf. 16 veranschaulichte Einrichtung benutzt. An den Excenterbügel ist eine Hülse

a angegossen, in welcher eine mit dem Kolben der

Pumpe verbundene Stange d gleitet. Diese Stange wird

von der Hülse durch Anstoſs oben an den Stangenkopf und unten an den Stellring c mitgenommen, so daſs durch Verschiebung des letzteren

der Hub der Pumpe, selbst während des Betriebes, geändert werden kann. Durch

eingelegte Lederringe werden die Stöſse gemildert. An dem Stiefel der

Handspeisepumpe ist die häufig zu Störungen Anlaſs gebende Stopfbüchse ganz

fortgelassen und der gut eingepaſste Kolben dafür mit mehreren Ringnuthen

versehen.

Die in Fig. 5

Taf. 16 abgebildete Locomobile von F. Krause und Dr.

Güttler in Brieg (Erl. * D. R. P. Nr. 23671 vom 25. Februar 1883) zeigt die

Eigenthümlichkeit, daſs die Kesselachse gegen die

Wagerechte um einen Winkel von 15 bis 30° geneigt ist.

Dadurch ist es möglich gemacht, die verhältniſsmäſsig weite cylindrische Feuerbüchse

concentrisch in den (nicht erweiterten) Kessel einzusetzen, ohne Gefahr zu laufen,

daſs sie oben von Wasser entblöſst wird. Damit dies auch bei den Röhren am vorderen

Ende nicht eintreten könne, sind dieselben wieder gegen die Kesselachse etwas

geneigt. Der zur Vergröſserung des Dampfraumes dienende Dom, in welchen auch hier

der Cylinder eingegossen ist, befindet sich dicht hinter dem Schornsteine, welcher

auf einer angehängten Rauchkammer steht. Die Maschine hat also eine zur gewöhnlichen

Anordnung entgegengesetzte Lage. Als weiterer Vorzug der schrägen Kessellage wird

noch angeführt, daſs die Locomobile bequem umzulenken ist, da die Vorderräder unter

den Kessel treten können.

(Fortsetzung folgt.)

Tafeln