| Titel: | R. J. Gülcher's mechanischer Buckskin-Webstuhl; von G. Rohn. |

| Autor: | G. Rohn |

| Fundstelle: | Band 258, Jahrgang 1885, S. 248 |

| Download: | XML |

R. J. Gülcher's mechanischer Buckskin-Webstuhl; von G.

Rohn.

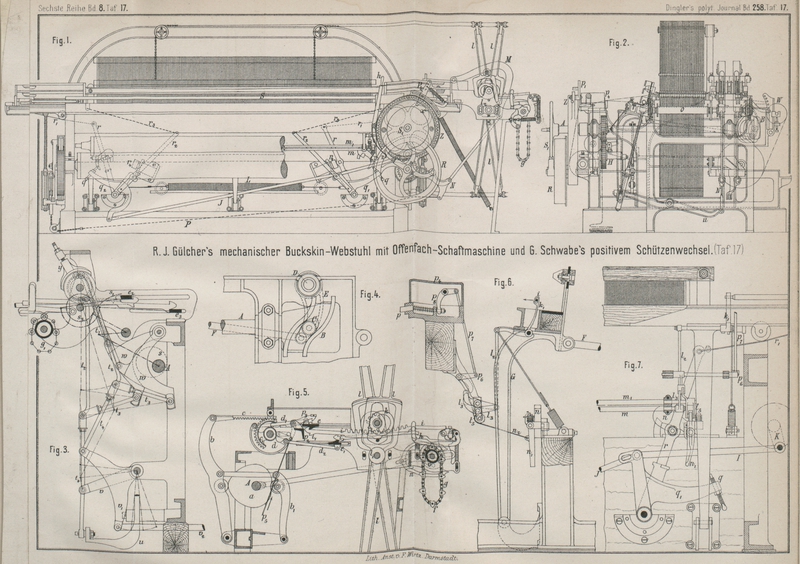

Patentklasse 86. Mit Abbildungen auf Tafel 17.

Rohn, über Gülcher's mechanischen Buckskin-Webstuhl.

Auf der Industrie- und Gewerbeausstellung in Görlitz 1885 hatte R. J. Gülcher in Biala zum ersten Male seinen neuen

mechanischen Webstuhl für Buckskin und tuchartige Stoffe (vgl. * D. R. P. Nr. 20274

vom 20. November 1881) zu allgemeinerer Besichtigung gebracht, nachdem derselbe

bereits in Oesterreich mit Erfolg in die Praxis eingeführt wurde. Ist dieser

Webstuhl auch nicht in allen Einzelheiten als neu zu betrachten, so zeichnet sich

derselbe doch durch zweckmäſsige eigenartige Anordnung einiger der hauptsächlichsten

Bewegungsmechanismen vortheilhaft aus, so daſs er, wenn auch die bekannten

mechanischen Tuchwebstühle im Allgemeinen nicht übertreffend, denselben doch

gleichwerthig zur Seite zu stellen und daſs in Folge dessen zu den in Deutschland

und Oesterreich allgemeiner bekannten und eingeführten Webstühlen für breite

tuchartige Gewebe eine neue Construction hinzu zu zählen ist; es bestehen demnach

jetzt folgende: Zwei von der Sächsischen Webstuhlfabrik

(L. Schönherr) in Chemnitz stammende Webstühle, der

Webstuhl der Sächsischen Maschinenfabrik (R. Hartmann) in Chemnitz, der Webstuhl der Groſsenhainer Webstuhl- und Maschinenfabrik (A.

Zschille) in Groſsenhain und der nachfolgend zu beschreibende Gülcher'sche Webstuhl. Während die Hartmann'sche und die Zschille'sche, wie auch die zweite in neuerer Zeit zur Ausführung gebrachte

Construction der Sächsischen Webstühlfabrik sich an das

Crompton'sche System (vgl. 1868 189 * 33), dessen hauptsächlichste Merkmale die durch

eine Kurbel zwangläufig bewegte Lade und die Bewegung

der Schützentreiber durch Schlagexcenter sind, anlehnt,

hat sich Gülcher mehr das Webstuhlsystem von L. Schönherr zum Vorbilde genommen, welches in der

Hauptsache durch die Benutzung von Federn zur

Hervorbringung des Ladenschlages und der Schützenbewegung gekennzeichnet ist. Gülcher benutzt nun Federn für die Bewegung der

Schützen, für die Ladenbewegung aber mehr nach Crompt'schem Vorbilde einen zwangläufigen Mechanismus und vereinigt so die

Vortheile des von der Geschwindigkeit des Stuhles unabhängigen Antriebes der

Schützen durch Federn mit dem Vorzuge der zwangläufigen Ladenbewegung.

In Fig. 1 und

2 Taf. 17

ist eine Vorder- und Seitenansicht des Gülcher'schen

Webstuhles mit mehrfachem Schützenwechsel gegeben, während die übrigen Figuren der

Tafel 17 die einzelnen neuen Mechanismen veranschaulichen.

Die ganze Ausführungsart des Gülcher'schen Webstuhles

gleicht der Schönherr'schen und die Antriebseinrichtung sowie die Vertheilung der

Mechanismen ist die bekannte, von L. Schönherr bereits

1858 getroffene. Auf der rechten Seite befindet sich vorn am Webstuhle tiefliegend

die von der Deckenwelle angetriebene auf einem Zapfen lose drehbare Riemenscheibe

R, welche durch ein kleines, an R angegossenes Rad ihre Bewegung in das auf der

oberhalb liegenden Hauptwelle A lose drehbare, von

einem Verdecke umschlossene gröſsere Zahnrad Z

überträgt. Das Uebersetzungsverhältniſs zwischen beiden Rädern ist 3. Das groſse

Zahnrad Z wird mit der Hauptwelle durch ein in

demselben angeordnetes Klinkenschloſs und eine auf der Hauptwelle festsitzende

Mitnehmerscheibe gekuppelt. Zur In- und Auſsergangsetzung wird die Klinke in dem

groſsen Zahnrade frei gemacht, damit sie den Bolzen der Mitnehmerscheibe erfaſst,

oder von demselben wieder abgehoben. Diese Bewegung der Klinke wird durch

Anschlagbolzen erzielt, welche rechtzeitig in entsprechende Stellung gebracht

werden, so daſs die Mitnehmerklinke oder eine zu ihrem Festhalten in ausgehobener

Lage bestimmte Falle gegen diese Bolzen treffen (vgl. auch 1873 210 * 241). Von den beiden Anschlagbolzen tritt beim

Ausrücken des Stuhles immer einer in Thätigkeit, je nachdem der Stuhl nach erfolgtem

Schützenschlage bei auſsen stehender Lade oder nach erfolgtem Ladenanschlage zum

Stillstande gebracht werden soll. Diese Stellungen sind erforderlich, je nachdem

eine frisch gefüllte Schatze oder gerissene Kettenfäden einzuziehen sind. Für den

ersten Fall ist in einem Kasten p4 ein von der vorn über die ganze Breite des Stuhles

reichenden Stange 5 bewegter Bolzen p (vgl. Fig. 6)

verschiebbar, welcher auch von der Schützenkastenfalle mit beeinfluſst wird, und für

den zweiten Fall der mit einem cylindrischen Ausatze versehene Hebel p1 vorhanden, welcher

von dem Handhebel h bewegt wird. Gleichzeitig drückt

dabei der letztere Hebel durch eine an demselben befestigte Feder auf die Klinke z, welche dadurch an die vor dem groſsen Zahnrade auf

der Hauptwelle sitzende Scheibe zur Anlage kommt und in einen Ausschnitt x derselben fällt, die Weiterbewegung also beim

angegebenen Zeitpunkte aufhält. Die Scheibe S1 ist mit zwei Handgriffen versehen, damit der

Arbeiter den Stuhl auch von Hand in Bewegung setzen kann, wenn er eine bestimmte

Stellung erreichen oder Beobachtungen machen will.

Ladenbewegung (Fig. 4). Am hinteren Ende

der Hauptwelle A sitzt ein starker runder Kopf B, der an seinem Umfange eine in sich verlaufende Spur

eingearbeitet hat. In dieser Spur führt sich ein Herzstück C, welches lose auf einem Zapfen des Hebels E

steckt. Der Hebel E ist innerhalb des Gestelles nahe an

der Wand auf einer über die Breite des Stuhles reichenden Welle D befestigt, welche an der anderen Gestellwand einen

zweiten solchen Hebel trägt. An die Endpunkte dieser Hebel sind Stangen F angehängt, welche mit ihrem anderen Ende gelenkig mit

den Ladenschwengeln G (Fig. 6) verbunden sind.

Bei der Drehung des Kopfes B erhalten demnach die Hebel

E eine schwingende Bewegung, welche auf die Lade

übertragen wird. Die Form der Spur des Kopfes B

bestimmt diese Bewegung und läſst sich mit derselben ein beliebig langer Stillstand

der Lade in der äuſsersten Stellung für das Abschieſsen erzielen, was bei der

Kurbelbewegung in gleicher Weise nicht der Fall ist. Um eine unruhige Ladenbewegung

in Folge mit der Zeit eintretender Abnutzung der Spur des Kopfes B zu verhüten, wird durch eine Feder das Herzstück C stets gegen seine Lauffläche angedrückt.

Die Schaftmaschine (* D. R. P. Nr. 22377 vom 5. November

1882) arbeitet mit Offenfach, d.h. es bleiben nach

jedem Schusse diejenigen Schäfte, welche für den nächsten Schuſs in gleicher

Stellung wieder erscheinen, in der Fachbildung stehen, so daſs das Zuschlagen des

Schusses bei offenem Fache erfolgt, welche

Eigenthümlichkeit beim Weben tuchartiger Stoffe zur Erzielung einer dichten

Schuſslage erwünscht ist.Der in Görlitz ausgestellt gewesene Webstuhl arbeitet mit geschlossenem Fache; aus diesem Grunde ist die

oben beschriebene Schaftmaschine in Bezug auf den Antrieb der Messerschienen

und die Excenter abgeändert. Die Bewegung der Messerschienen e und e1 wird dann in gleicher Weise, wie bei dem

später beschriebenen Schützenwechsel (vgl. Fig. 3),

ausgeführt und statt der Excenter k werden zum

schnelleren Anheben der Schäfte Curvenscheiben benutzt; auch arbeiten die

Messerschienen zu beiden Seiten der Schaftrahmen. Der Mechanismus für das

Einstellen der Schäfte in gleiche Lage beim Fadensuchen kommt dann natürlich

in Wegfall. Auf der Hauptwelle des Stuhles sitzt eine Herzscheibe

a (Fig. 5), die bei ihrer

Drehung die gekuppelten Hebel b und b1 in Schwingungen

versetzt, welche durch eine Zahnstange c auf den

Zahnbogen c1 übertragen

werden. Mit diesem Zahnbogen ist das Bogenstück d

verbunden, an das mittels der Stangen d1 und d2 die Messerschienen e

und e1 angehängt sind,

welche somit in hin-

und hergehende Bewegung versetzt werden. Die von den Knöpfen f einer Musterkarte g, deren Zusammensetzung

bereits in D. p. J. 1884 251

* 448 beschrieben ist, gehobenen Bügel h1 bewirken ein Heben oder Senken der mit letzteren

in Verbindung stehenden Platinenzahnstangen i und somit

ein Einklinken deren Köpfe i1 in die untere oder obere Messerschiene. In die Zahnstangen i greifen Zahnbogen, welche mit den lose auf einer

Welle sitzenden Excentern k aus einem Stücke sind, und

wird dadurch der Vor- oder Rückgang der Platinen i in

eine halbe Hin- oder Herdrehung der Excenter k

umgesetzt, so daſs die dieselben umgebenden Schaftrahmen l entweder rechts oder links ausschwingen, den damit verbundenen Webschaft

also entweder ins Oberfach oder ins Unterfach ziehen. Die Drehung der Excenter k ist eine derartige, daſs dieselben in ihrer

Endstellung die Schaftrahmen l auf ihren todten Punkten

aufruhen lassen, wodurch ein Feststehen der Schäfte (selbst während der Bewegung der

Messerschienen e) erzielt wird. Mit der Entfernung der

Schäfte von der Lade wächst nun die Excentricität der Excenter k, in Folge dessen auch der Schafthub, so daſs hiermit

auf einfache Weise ein reines Ober- und Unterfach erreicht wird. Die Gröſse des

Faches selbst kann geregelt werden, indem man die Welle l1 um welche die Schaftrahmen l schwingen, in der Senkrechten verstellt, wozu die

Tragbügel l2 für

dieselbe (vgl. Fig.

1) mit Schlitzen für die Befestigungsschrauben versehen sind. Die feste

Stellung der Schäfte zu einander bleibt unverändert, so lange die sich abwickelnde

Karte g, welche durch Schwingungen der von der

Hauptwelle durch Kurbel bewegten Gabel n mit dem

Kartencylinder o in ruckweise Drehung versetzt wird,

auf das Heben oder Senken der Platinenzahnstangen i von

keinem Einflüsse ist. Wenn gerissene Kettenfäden einzuziehen sind, muſs das Fach

geschlossen sein; es müssen also alle Schaftrahmen in gleiche Lage gebracht werden,

was während des leeren Rückganges der oberen Messerschiene e durch Kuppelung derselben mit der Winkelschiene p2 geschieht. Wenn der Draht p5, welcher auch

unmittelbar mit dem Handhebel p1 verbunden ist (vgl. Fig. 2), nach der in Fig. 5

angegebenen Pfeilrichtung gezogen wird, so tritt der sonst die Klinke p3 am Einfallen in die

obere Messerschiene e hindernde Hebel nach oben. Die

Klinke p3 fällt dann

beim Hingange der Messerschiene e ein und wird dadurch

und damit auch die Winkelschiene p2 mitgenommen, welche die Platinen i der gehobenen Schäfte vor sich herschiebt und in die

Endstellung bringt, wenn auch gleichzeitig durch den Hebel p1, wie beschrieben, der Stillstand des

Stuhles mit innen stehender Lade erfolgt ist. Sowie dann der Stuhl neuerdings

eingerückt wird, schiebt die Messerschiene e die

Winkelschiene p2 wieder

zurück und die Klinke p3 wird durch den sich ihr entgegenstellenden Hebel wieder ausgehoben.

Schützenbewegung sowie Vorrichtung zum selbstthätigen Losschieſsen in Verbindung mit der

Abstellvorrichtung (* D. R. P. Nr. 22340 vom 5. November 1882). Von der Hauptwelle A wird durch ein Paar gleiche Zahnräder die darunter

liegende Welle H (Fig. 2) in Umdrehung

versetzt und dadurch auch die am vorderen Ende derselben sitzende Kurbel K (Fig. 7), an welche die

Stange I gehängt ist. Durch diese Stange wird bei

Drehung der Kurbel der rechte sogen. Schnellerwinkel q1 und damit durch die Verbindungsstange

J auch der linke Schnellerwinkel q2 in schwingende

Bewegung versetzt. Um die Drehzapfen dieser Winkel sind auch die Schneller r drehbar, welche durch einen Anschlag bei der Bewegung

der Winkel q1 und q2 nach auſsen

mitgenommen und mittels der Fallen n festgehalten

werden. Die Schneller sind unter einander durch die Schlagfeder L verbunden, welche also bei der Auswärtsbewegung der

Schneller angespannt wird und deshalb beim Ausheben der Schnellerfalle n, wenn der Schneller r

frei wird, diesen kräftig zurückzieht, wobei der mit dem Schneller durch einen

Riemen r1 verbundene

Treiber die Schütze aus dem Kasten schlägt. Aufgefangen werden die Schneller r dabei durch die Lederpuffer r4. Die Winkel q1 und q2 sind mit entgegengesetzten Hebelarmen unter

einander verbunden, so daſs der eine auswärts geht, wenn der andere einwärts sich

bewegt, wobei die an dem einen Arme dieser Winkel sitzende Schraube q die Schnellerfalle aushebt. Durch die ebenfalls mit

den Winkeln q1 und q2 verbundenen Hebel

r2 mit Stangen r3 werden die

Schützentreiber wieder an das äuſsere Ende der Schützenkästen zurückbefördert.

Die nach dem Durchlaufen des Faches in den Schützenkasten eintretende Schütze gibt

der sich an diese anlegenden und die Schütze in ihrer Bewegung hemmenden Bremszunge

i (Fig. 6 und 7) im Sinne der

Pfeilrichtung einen Ausschlag, welcher sich durch den Winkelhebel k1 und den Zug l2 auf den Hebelarm l3 fortpflanzt;

letzterer setzt eine mit ihm fest verbundene Achse m in

Bewegung. Auf dieser Achse ist ein anderer Hebel l5 befestigt, an dessen Ende ein Riemchen n2 angebracht ist.

Mittels dieses Riemchens wird nun der erwähnte Ausschlag der Schützenbremszunge i auf den mit der Schnellerfalle n gelenkig verbundenen Hebel n1 übertragen, indem dieser von der

Schnellerfalle n derart weggezogen wird, daſs die

Stellschraube q des Winkels q1 den erwähnten Hebel n1 nicht treffen, somit

die Schnellerfalle n nicht heben und den Schnellerarm

r nicht loslassen kann. Der Hebel l5 befindet sich auf

derjenigen, Seite des Stuhles, welche der den Ausschlag der Bremszunge i verursachenden Schütze entgegengesetzt ist. Ganz

ähnlich wirkt an der anderen (der linken) Seite des Stuhles der Ausschlag der dort

befindlichen Schützenbremszunge mittels der Achse m1 auf den beweglichen Hebel n1 der Schnellerfalle n an der rechten Seite des Stuhles, so daſs hierdurch

die bekannten Bedingungen eines selbstthätigen Losschieſsens der Schützen an

Buckskinstühlen erfüllt sind. Neu ist an dieser Anordnung die Vereinfachung, daſs

der bisher feste Hebelarm n1 der Schnellerfalle n beweglich gemacht und

mit dieser durch ein Gelenk verbunden wurde, daſs er in der Bewegungsrichtung des

Hebelarmes q1 auf die

Schnellerfalle n gerade so einwirkt, als wäre er mit

derselben fest verbunden, während er sich in einer zu dieser Bewegungsrichtung

senkrecht stehenden Ebene von der Schnellerfalle n

wegziehen läſst. Hierdurch wirkt nicht nur die den Ausschlag der Bremszunge i verursachende Schütze auf die Schnellerfalle n ein, sondern das selbstthätige Losschieſsen der

Schützen erfolgt mit vollkommener Sicherheit. Diese gelenkartige Verbindung des

Schnellerfallenarmes bietet gegenüber der Einrichtung beim Schönherr'schen Stuhle gewisse Vorzüge. Dort trägt die Schnellerfalle

einen senkrecht verschiebbar eingehängten Stift, welcher von der im gegenüber

stehenden Kasten befindlichen Schütze gehoben wird, wenn das Abschieſsen also nicht

erfolgen kann, so daſs auch die Schraube des Schnellerwinkels nicht an diesen Stift

treffen und die Schnellerfalle auszuheben vermag.

Der Ausrückbolzen p (Fig. 6) wird bei der Schönherr'schen Einrichtung durch eine Feder beständig

nach innen gedrückt (vgl. 1873 210 * 241) und mittels

einer an der Lade befestigten und durch die Schützen beeinfluſsten Zunge bei der

Bewegung der Lade selbst vorgestoſsen und somit der Stuhl zum Stillstande gebracht,

sobald aus irgend welcher Ursache auf beiden Seiten der Lade keine Schütze im

Schützenkasten war. Durch diese Anordnung können aber sehr häufig Brüche bezieh,

kostspielige Ausbesserungen der Lade hervorgerufen werden, da der Stuhl nicht immer

sicher genug abgestellt werden kann. Bei der neuen Abstellvorrichtung wird dagegen

der Stahl bolzen p durch eine Feder nicht nach innen,

sondern nach auſsen gedrückt, so daſs der Stuhl bei jeder Umdrehung der Hauptwelle

abgestellt werden muſs, wenn das beständig vorstehende Ende des Bolzens p in dem Augenblicke nicht zurückgezogen wird, wo die

bekannte Klinke im Rade Z an diesem Bolzen vorbeigeht.

Auch wird die Bewegung des Bolzens p nicht mehr durch

die Lade verursacht, sondern unmittelbar durch die Schütze hervorgerufen. Dies

geschieht in einfacher Weise, indem der bereits erwähnte, durch das Eintreten einer

Schütze in ihren Kasten verursachte Ausschlag der Schützenbremszunge i durch den Hebel k,

Stange l2, Hebel l3 der Winkelhebel p6 gedreht und durch

die Stange p7 und Hebel

p8 im Kasten p4 der Bolzen p zurückgezogen wird, sobald auf der einen oder anderen

Seite der Lade eine Schütze in ihren Kasten eingetreten ist.

Schützenwechsel. Bei den ersten von Gülcher zur Ausführung gebrachten Webstühlen wurden die

Schützenkastenreihen durch Kammscheiben gesteuert. Die bezügliche Einrichtung (* D.

R. P. Nr. 22831 vom 5. November 1882) war einfach die, daſs in ganz ähnlicher Weise,

wie die Excenter k bei der Schaftmaschine, Kammscheiben

in eine halbe Umdrehung vor und zurück versetzt wurden. Für jede Seite des Stuhles

waren 1, 2 oder mehr Kammscheiben mit der einer Schützenkastenreihe von 2, 3 oder

mehr Kästen entsprechenden Abstufung vorhanden.

Je nachdem nun die Kastenreihe einzustellen war, wurde durch die zugehörige

Zahnstangenplatine die entsprechende Kammscheibe mitgenommen. Ein sich auf die

Kammscheiben mit einer breiten Rolle legender Hebel M

(Fig. 1)

übertrug durch Stangen und Winkelhebel N die erhaltene

Bewegung an die Kastenreihe.

Neuerdings wird jedoch an dem Gülcher'schen Stuhle ein

positiver Schützenwechsel (vgl. 1884 251 * 443) zur Ausführung gebracht. Die bezügliche von

G.

Schwabe in Biala (* D. R. P. Nr. 32033 vom 15. Juli 1884) herrührende

Einrichtung benutzt auch die früher gebrauchten Mittel, setzt also die verschiedenen

Abstufungen der Bewegung der Schützenkastenreihe aus der Zusammenwirkung zweier

Kurbeln zusammen und kann daher auch nur für einen 7 fachen Schützenwechsel noch

angewendet werden; die ganze Anordnung zeichnet sich jedoch durch Uebersichtlichkeit

aus und könnte bei Hinzufügung einer dritten Kurbel auch ein 9facher Wechsel erzielt

werden.

Ein auf der Hauptwelle A sitzendes punktirt angedeutetes

Excenter s (Fig. 3) setzt mit seinem

Bügel einen Zahnbogen s1 in schwingende Bewegung, welcher in einen zweiten Zahnbogen s2 greift, an den in

gleicher Weise wie bei der Schaftmaschine die Messerschienen e2 und e3 angehängt sind. Von der Musterkarte g1 werden ebenso wieder

zwei Zahnstangenplatinen für jede Seite des Stuhles beeinfluſst und dadurch 4

Kurbelscheiben im entsprechenden Falle um eine halbe Umdrehung vor- oder

zurückbewegt. Von den Stangen t dieser Kurbelscheiben

ist für jede Schützenkastenreihe eine Stange t1 unmittelbar an den einen Arm der Winkelhebel w angehängt, die andere Stange t2 mit einer zweiten Stange t4 verbunden und von

dem Verbindungsgelenke zwischen diesen beiden Stangen t1 und t2 führt nun ein Lenker t4 nach dem anderen Arme des Winkelhebels

w. Die eine der Stangen t4 wirkt durch einen Zwischenhebel v auf den zur rechten Seite des Stuhles liegenden Hebel

u (Fig. 2) und damit auf die

eine Kastenreihe, während die andere Stange t4 an einen Winkelhebel v1 angeschlossen ist, welcher durch eine

Stange v2 und einen

zweiten Winkelhebel auf den an der linken Stuhlseite liegenden Traghebel für die

andere Kastenreihe wirkt. Indem nun beide zusammengehörige Kurbelscheiben zusammen,

in gleicher oder entgegengesetzter Richtung, oder jede allein bewegt werden, lassen

sich die vier gezeichneten Stellungen der Schützenkastenhebel erreichen. Zum

sicheren Festhalten der Schützenkastenreihen sind die Kurbelscheiben mit Bremsen y versehen, welche ein selbstthätiges Zurückgehen der

Kastenreihen verhindern.

Die übrigen Einrichtungen des Gülcher'schen Webstuhles

sind die bekannten. Die Aufwindung der fertigen Waare erfolgt durch einen sogen. negativen Aufwinderegulator, während die Abwindurig der

Kette durch einen positiven, Schuſs für Schuſs

abwickelnden Kettenspannungsregulator erfolgt. Der Klinkenhebel des negativen

Aufwinderegulators auf

der linken Seite des Stuhles (vgl. Fig. 1), welcher nur

entsprechend der Abwindung der Kette Gewebe aufnimmt, wird von dem Winkelhebel N des Schützenwechsels aus durch einen Zugdraht P bewegt. Der Streichbaum W lagert verstellbar in senkrechten Hebeln, welche in einfacher Weise mit

den Hebeln E der Ladenbewegung verbunden werden können,

um die sogen. Walkbewegung zu erzielen, d.h. die

Spannung der Kette wird im Augenblicke der Fachbildung durch Zurückgehen des

Streichbaumes nachgelassen.

Tafeln