| Titel: | Neuerungen an Feuerluft-Trockenöfen für Braunkohlen u. dgl. |

| Fundstelle: | Band 258, Jahrgang 1885, S. 262 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Feuerluft-Trockenöfen für

Braunkohlen u. dgl.

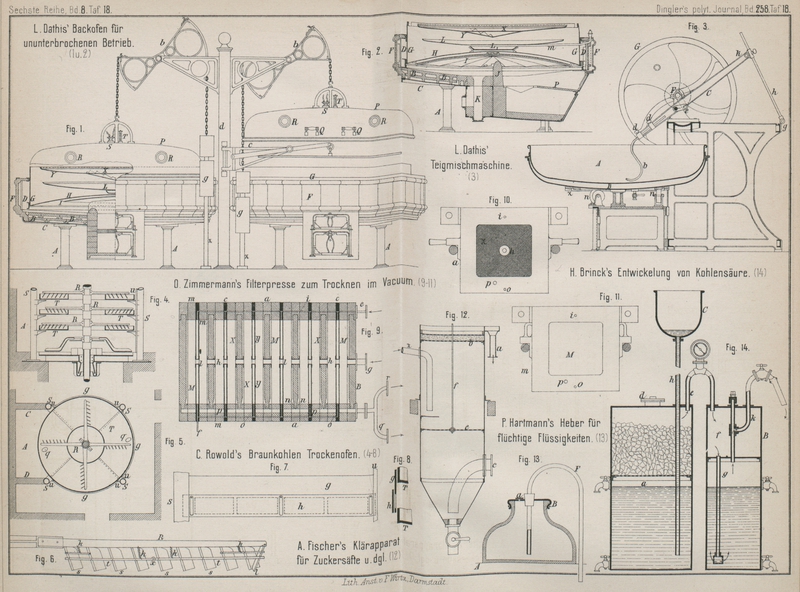

Patentklasse 10. Mit Abbildungen auf Tafel 18.

Neuerungen an Feuerluft-Trockenöfen für Braunkohlen u.

dgl.

Bei Telleröfen zum Trocknen der Braunkohle (vgl. 1885 257

* 319) macht die ungehinderte Entwickelung und Verbreitung von Staub und Wärme den

Aufenthalt in der Nähe des Ofens und in den angrenzenden Räumen zu einem

unangenehmen und gesundheitsschädlichen, wie denn auch die Feuergefährlichkeit eine

bedenkliche werden kann. Ferner ist bei solchen Oefen, wo sich der Abzugsschlot für

die aufsteigenden Wasserdämpfe in der Mitte befindet, die Zugänglichkeit zum

Rührwerke erschwert und durch letzteres der Schlotquerschnitt verengt. Zur

Beseitigung dieser Uebelstände schlieſst Carl Rowold in

Meuselwitz (* D. R. P. Nr. 32985 vom

31. Januar 1885) die zwischen den einzelnen Tellern befindlichen

Zwischenräume ab und ordnet den Abzugsschlot seitlich an den Tellern aufsteigend an.

Wie in Fig. 4

und 5 Taf. 18

zu ersehen, werden an den Tragsäulen S des Ofens

U-Eisen u befestigt, in welche sich die den Ofen

umschlieſsenden gebogenen Blechplatten g einsetzen

lassen. Für jeden Ringraum zwischen den Trockentellern T sind solche Blechplatten vorhanden, welche nach Fig. 7 und 8 Taf. 18 in ihrem unteren

Theile mehrfach ausgeschnitten sind; diese Ausschnitte werden durch Schieber h verschlossen. Die Beobachtung der Trocknung auf den

einzelnen Tellern ist durch diese der Höhe nach verstellbaren Schieber h nicht gehindert und bei etwa vorkommenden

Ausbesserungen lassen sich die Blechplatten g leicht

aus den U-Eisen herausnehmen.

Um den seitlichen Abzugsschlot zu bilden, werden einfach von zwei Säulen S bis zur Wand des Gebäudes Mauern C und D aufgeführt und

bleiben für den Abzugskanal A dann die

Tellerzwischenräume offen. Durch die Verstellbarkeit der Schieber h an den übrigen Stellen der Zwischenräume läſst sich

für jeden Teller der Luftzutritt regeln.

Da bei Telleröfen ein vollständiges Auf- und Umrühren der Kohle auf den Tellern zur

Erreichung einer guten Trocknung Bedingung ist, die Thätigkeit der Rührschaufeln

durch Ungenauigkeiten der Tellerbodenfläche sich jedoch nicht überall bis auf

dieselbe erstreckt, hat C. Rowold (* D. R. P. Nr. 32593

vom 31. Januar 1885) die Rührschaufeln beweglich mit den

Rührarmen verbunden. Indem die festen Rührschaufeln, wenn sich der Tellerboden durch

die Hitze verbogen hat, nicht mehr überall die Bodenfläche bestreichen, bleiben

Kohlentheilchen unaufgerührt liegen und bilden diese dann einen schlechten

Wärmeleiter für die darüber zu liegen kommenden Kohlentheilchen, oder geben zu

Entzündungen Anlaſs. Andererseits erfolgt bei festen Rührschaufeln durch am

Tellerboden vorstehende Nietenköpfe u. dgl. leicht ein Verbiegen derselben, worauf

die vorher beschriebene nachtheilige Wirkung noch in erhöhtem Maſse eintritt. Die

Schaufeln s (Fig. 6 Taf. 18) sind

deshalb nicht an dem Rührarme R befestigt, sondern

sitzen an zwei in der Mitte (bei x) gelenkig

verbundenen Stangen t, welche durch kurze Ketten k an den Rührarm R gehängt

sind. Die Schaufeln s sind auch nicht senkrecht zur

Tellerbodenfläche, sondern bilden mit dieser einen Winkel von etwa 65°, wodurch eine

gröſsere Rührfläche, also ein besseres Durchmischen der Kohlen erreicht ist. Die

Schneide der Rührschaufeln ist sichelförmig abgerundet, um ein leichteres

Durchziehen derselben in der Kohle zu ermöglichen. Die am Ende des Rührarmes

angeordnete Kratze l hat den Zweck, die an den

Abfalllöchern q (vgl. Fig. 5) der Teller T sich bildenden Kohlenhäufchen besser zu

vertheilen.

Bei Entzündungen der trocknenden Kohle in Feuerluft-Rundöfen läſst man mit Erfolg

Dampf zum Löschen in den Ofen einströmen. Um nun den Dampf möglichst schnell im ganzen Ofen zu

verbreiten, soll nach L. Göderitz in

Deuben (* D. R. P. Nr. 32940 vom 7.

März 1885) der Dampf in die Tragsäulen des Ofens eintreten, aus welchen

derselbe durch Düsenöffnungen in alle Tellerzwischenräume gleichzeitig ausströmen

kann.

Tafeln