| Titel: | W. Lorenz's Reibungskuppelung mit Bremsband. |

| Fundstelle: | Band 258, Jahrgang 1885, S. 301 |

| Download: | XML |

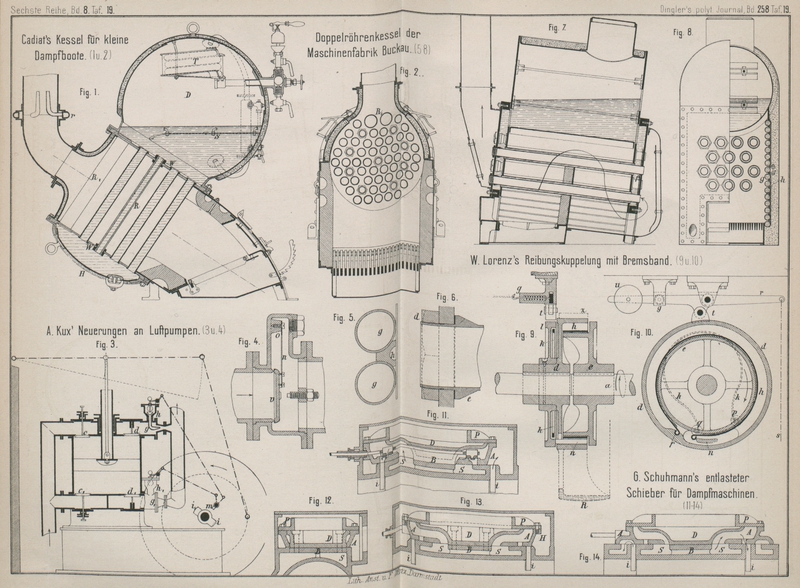

W. Lorenz's Reibungskuppelung mit

Bremsband.

Mit Abbildungen auf Tafel

19.

W. Lorenz's Reibungskuppelung mit Bremsband.

Bei der von W. Lorenz in Karlsruhe (* D. R. P. Kl. 47 Nr. 32684 vom 18. November 1884)

angegebenen Reibungskuppelung wird eine einfache Bandbremse zwischen den beiden

Kuppelungshälften eingeschaltet und unterscheidet sich die vorliegende von älteren

derartigen Einrichtungen (vgl. Steiner 1883 247 * 55. Pechan 1880 235 * 10) hauptsächlich durch das selbstthätige Anziehen der Bremse für die Bewegungsübertragung.

Das Bremsband h (Fig. 9 und 10 Taf. 19), welches mit

Leder o. dgl. belegt sein kann, umschlieſst die auf der treibenden Welle a festsitzende Scheibe e

und ist mit einem Ende am Kranze der anzutreibenden Scheibe d bei f befestigt, während das andere Ende

sich vor den Zapfen n der lose drehbaren Scheibe l legt. In der Scheibe d

ist eine Feder k angeordnet, welche mit einem Ende an

einen vorstehenden Zapfen p der Scheibe d und mit dem anderen Ende an den Zapfen q der Scheibe l angehängt

ist. Diese Feder sucht sich auszuspreizen und zieht dabei durch Drehung der Scheibe

l mittels des Zapfens n das Bremsband an, so daſs die Scheibe d von

der Scheibe e mitgenommen wird. Um die Kuppelung zu

lösen, muſs die Wirkung der Feder k aufgehoben werden,

was durch ein Bremsen der Scheibe l geschieht. Ueber

derselben befindet sich an dem mit Gewicht u belasteten

Hebel r ein Backen t,

welcher sich auf den Rand der Scheibe l preſst, dadurch

dieselbe an der Drehung aufhält, in Folge dessen dann der Zapfen n das Bremsband h

freigibt.

Damit der Bremshebel für gewöhnlich ausgerückt bleibe und doch jederzeit zur Wirkung

gebracht werden könne, ist der federnde Riegel g

angeordnet, welcher mit seiner schrägen Nase in eine entsprechende Einkerbung des

Bremshebels schnappt und denselben in der höchsten Lage festhält. Zieht man an dem

Riegel g, so wird der Bremshebel frei und drückt durch

sein Gewicht u den Bremsbacken t gegen die Scheibe l. Der Zug am Riegel g kann durch einen Draht o. dgl. von beliebiger

Entfernung hergeleitet werden. Zum Wiedereinrücken muſs man sich an den Ort der

Kuppelung begeben und an der Kette s ziehen, bis der

Bremshebel über den Riegel g emporgehoben ist bezieh.

von letzterem festgehalten wird.

Bei Anwendung dieser Kuppelung für den unmittelbaren Antrieb von Zahnrädern,

Riemenscheiben, Schwungrädern u. dgl. bleiben die Kuppelungstheile im Wesentlichen

unverändert; dagegen ist die Welle a durchgehend zu

denken, auf welcher die Scheibe d lose sitzt und, wie

punktirt angegeben, zum Zahnrade z oder zur

Riemenscheibe R ausgebildet ist.

Tafeln