| Titel: | Ueber Neuerungen an Compound-Dampfmaschinen. |

| Fundstelle: | Band 258, Jahrgang 1885, S. 337 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Compound-Dampfmaschinen.

Patentklasse 14. Mit Abbildungen im Texte und auf

Tafel 22.

Ueber Neuerungen an Compound-Dampfmaschinen.

Die Neuerungen an Compound-Dampfmaschinen können, soweit sie das Compoundsystem

betreffen, naturgemäſs sich nur auf die Anordnungen der Cylinder und des

Zwischenbehälters, die Heizung dieser Theile u. dgl. beziehen. (Vgl. auch den

Bericht über Compound-Locomobilen * S. 193 d. Bd.) In der Regel stimmt die

allgemeine Anordnung der Maschinen mit den bekannten Anordnungen liegender oder

stehender Zwillingsmaschinen überein; die Cylinder liegen neben einander und wirken

auf zwei um 90° gegen einander versetzte Kurbeln. In einzelnen Fällen sind

allerdings auch senkrecht zu einander stehende, auf eine Kurbel wirkende Cylinder benutzt (vgl. z.B. Biérix 1885 257 * 301). Der sogen. Receiver

wird gewöhnlich als besonderer Behälter über, unter oder auch zwischen den Cylindern

untergebracht; zuweilen ist derselbe jedoch auf das Ueberströmrohr und den

Dampfkasten des groſsen Cylinders beschränkt. Im letzteren Falle wird natürlich die

Vorderdampfspannung im kleinen Cylinder während der Ausströmung sowie die

Hinterdampfspannung im groſsen Cylinder während der Einströmung in höherem Maſse

veränderlich, als wenn ein gröſserer Behälter vorhanden ist.

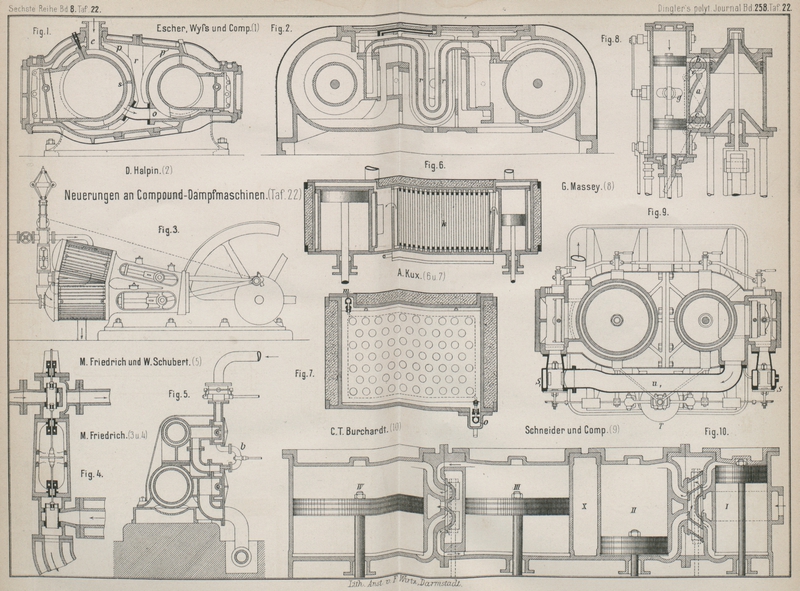

Fig. 1 Taf. 22

zeigt nach dem Maschinen-Constructeur, 1884 * S. 86 im

Querschnitte die Cylinder- und Receiver-Anordnung einer Compoundmaschine, welche von

Escher, Wyſs und Comp. in Zürich im J. 1883 in

Zürich ausgestellt war. Auſser den beiden die Cylinder einhüllenden Mänteln ist noch

ein weiterer Mantel vorhanden, welcher den groſsen Cylindermantel umgibt und sich

bis zur Mitte des kleinen Cylinders erstreckt. Der auf diese Weise eingeschlossene

Raum r, welcher einerseits unmittelbar in den

Dampfkasten des groſsen Cylinders übergeht, bildet den Zwischenbehälter. Der frische

Dampf tritt an einem Ende oben bei e in den Mantel des

groſsen Cylinders, bestreicht die obere Hälfte des letzteren, gelangt am anderen

Ende durch Oeffnungen der eingegossenen Zwischenwand s

in den unteren Mantelraum und strömt in diesem zurück, um dann durch Rohr o in den Mantel des kleinen Cylinders zu gelangen, an

welchen sich der Schieberkasten anschlieſst. Der kleine Cylinder gibt den Dampf an

den Zwischenraum r ab, aus dem er in den groſsen

Cylinder und schlieſslich in den Condensator gelangt. Bei dieser Anordnung wird die

von den Dampfmänteln nach auſsen abgegebene Wärme zum gröſsten Theile von dem Dampfe

der Zwischenkammer r aufgenommen, die Dampfmäntel

dienen also gleichzeitig zur Heizung der Cylinder und der Zwischenkammer. Zu

letzterem Zwecke sind dieselben noch mit angegossenen Rippen p versehen. Die Deckel und Böden der Cylinder werden gleichfalls mit

frischem Dampfe geheizt. Das Ganze ist mit einer Wärmeschutzmasse und

Blechverkleidung umgeben. Das Hin- und Herführen des Dampfes in dem groſsen Cylindermantel

erscheint allerdings überflüssig. Beide Cylinder sind mit Expansionsschiebern

versehen, welche durch kleine Dampfkolben bewegt werden; die letzteren werden

mittels kleiner Hähne gesteuert und beide vom Regulator beeinfluſst. Die Schieber

sind so tief gelegt, daſs das sich etwa niederschlagende Wasser frei aus den

Cylindern abflieſsen kann. Das Gestell der Maschine bildet eine groſse dreizinkige

Gabel, deren Zinken an der Spitze in je ein Kurbellager übergehen. Ein viertes Lager

für die Welle ist dicht hinter dem für Hanfseilübertragung eingerichteten

Schwungrade angebracht.

Um eine recht ausgiebige Heizung des überströmenden

Dampfes zu erreichen, hat A. Kux in Berlin

(* D. R. P. Nr. 17988 vom 19. August 1881) die in Fig. 6 und 7 Taf. 22

veranschaulichte Einrichtung in Vorschlag gebracht. In einer zwischen beiden

Cylindern angebrachten geräumigen Kammer k ist eine

Anzahl flacher viereckiger Kasten aufgestellt, deren jeder aus zwei Buckelplatten

(Fig. 7)

und einem zwischengelegten Rahmen zusammengenietet ist. Am Boden wie an dem

abnehmbaren Deckel der Kammer k sind Rippen angegossen,

an welche die Kasten abwechselnd sich anschlieſsen, derart, daſs ein langer,

zwischen den Kasten hindurch auf- und absteigender Kanal gebildet wird. Diesen Kanal

muſs der Dampf auf seinem Wege vom kleinen nach dem groſsen Cylinder durchströmen.

Die Kasten sind sämmtlich einerseits oben an ein Rohr m, andererseits unten an ein Rohr o

angeschlossen; durch ersteres wird Kesseldampf eingeführt, durch letzteres das sich

bildende Wasser abgeleitet. Die Kasten werden zwischen zwei Platten mittels Keile

fest zusammengepreſst, so daſs die Beulen sich berühren und dem Dampfdrucke

hinreichender Widerstand geboten wird. An Stelle des gewöhnlichen Kesseldampfes soll

unter Umständen überhitzter Dampf oder auch heiſses Wasser benutzt werden. Daſs bei

der dargestellten Anordnung die beiden Cylinder mit dem Zwischendampfe geheizt

werden, erscheint, mindestens für den kleinen Cylinder, unzweckmäſsig. – Der Apparat

soll auch, abgesondert von der Maschine, für andere Zwecke, z.B. für Kochapparate, für Dampf-

oder Heiſswasserheizung u. dgl. verwendet werden.

Bei der in Fig.

2 Taf. 22 nach der Revue industrielle, 1883 *

S. 141 im Querschnitte abgebildeten Compoundmaschine, welche nach D. Halpin's System von Manlove,

Alliott, Fryer und Comp. in Nottingham und Rouen gebaut ist, besteht der

Zwischenbehälter nur aus einem U-förmigen Rohre r von rechteckigem Querschnitte.

Dieses Rohr ist wie die Cylinder, deren Deckel, die Schieberkasten u.s.w. mit

Heizrippen versehen (vgl. auch 1880 235 * 409) und der

gesammte, die Cylinder und das Rohr r umgebende Raum

ist mit gespanntem Dampfe gefüllt. Auch die Cylinderdeckel werden mit frischem

Dampfe geheizt. Jeder Cylinder ist mit seinem Schieberkasten und dem inneren Deckel

in einem Stücke gegossen und in den gemeinschaftlichen Mantel eingesetzt, welcher

von oben durch eine

groſse, mit Deckel verschlossene Oeffnung zugänglich ist. Jeder Cylinder ist durch

einen Corliſsbalken mit einem der beiden Kurbellager verbunden und beide Balken

hängen durch eine starke senkrechte Platte, an welche die Cylinder angebolzt sind,

und eine wagerechte Platte, welche den Condensator mit der Luftpumpe trägt,

zusammen. Mitten zwischen beiden Lagern befindet sich das als Riemenscheibe zu

benutzende Schwungrad. Die Cylinder haben 230 bezieh. 356mm Durchmesser; der Hub beträgt 533mm.

Versuche, welche von den Erbauern mit dieser Maschine ausgeführt wurden, lieferten

äuſserst günstige Ergebnisse. Während eines 8 stündigen Versuches wurden bei 4at,64 Dampfspannung und 69cm,1 Luftleere 31e,2 insgesammt (14e,5 im kleinen und

16e,7 im groſsen Cylinder) indicirt und

hiervon an der Bremse 27e,05 gewonnen,

entsprechend einem Wirkungsgrade von 0,86. Die Maschine machte dabei 95,9 Umläufe in

der Minute und verbrauchte für 1e in der Stunde

nur 7k,91 Dampf, wovon 1k,29 oder 16,4 Proc. im Dampfmantel

niedergeschlagen, d.h. zur Heizung der Cylinder u.s.w. verbraucht wurden.

Nebenstehend sind nach dem Engineer, 1882 Bd. 54 * S.

202 zwei zusammengehörige Diagramme der Maschine wiedergegeben, aus welchen das

Ansteigen der Vorderspannung im kleinen Cylinder in Folge der starken Heizung des

Zwischendampfes ersichtlich ist. Die Versuchsergebnisse würden allerdings werth

voller sein, wenn die Versuche von unbetheiligter Seite angestellt wären.

Textabbildung Bd. 258, S. 339In Fig.

9 Taf. 22 ist nach Armengaud's Publication industrielle, 1883 Bd. 29 * S. 441 der

Querschnitt einer stehenden Compoundmaschine von Schneider und Comp. zu Creuzot abgebildet, welche zum

Betriebe von Dynamomaschinen für die elektrische Beleuchtung in den „Magazins du

Printemps“ in Paris aufgestellt ist. Jeder Cylinder ist mit seinem Mantel,

Schieberkasten und unteren Boden, mit welchem er auf einem Hammergestelle ruht, in

einem Stücke gegossen und beide Cylinder sind mittels eines Flanschringes

zusammengeschraubt. Das allerdings ziemlich weite Ueberströmrohr u1 bildet allein den

Zwischenbehälter. Von einer Heizung des letzteren ist hier vollständig abgesehen.

Die Cylinder dagegen werden beide mit frischem Dampfe geheizt. Der kleine Cylinder

ist mit einer von Hand stellbaren Meyer'schen Steuerung

versehen, welche 0,2 bis 0,7 Füllung gestattet. Der groſse Cylinder erhält durch

einen gewöhnlichen Muschelschieber stets 0,5 Füllung. Die Regelung des Ganges durch

den Porter'schen Regulator mit auſsergewöhnlich groſsem

Hülsengewichte T geschieht mittels zweier cylindrischer

Hähne (sogen. Laternenventile), von denen der eine S in das

Dampfeinströmrohr dicht vor dem Schieberkasten des kleinen Cylinders, der andere S1 in das

Ueberströmrohr u1 vor

dem Schieberkasten des groſsen Cylinders eingeschaltet ist und welche immer

gleichzeitig durch den Regulator verstellt werden. Da diese Hähne nicht genau zu

dichten brauchen und ihre Spindeln zwischen Spitzen laufen, so wird der vom

Regulator zu überwindende Widerstand nur gering sein und wegen der doppelten

Drosselung ist eine sehr energische Einwirkung des Regulators und recht genaue

Regelung des Ganges möglich. Hinsichtlich des Dampfverbrauches erscheint die

Maschine allerdings weniger günstig. Bei 100 Umläufen in der Minute, 4,5k/qc

Einströmspannung (Ueberdruck) und 5,5 facher Expansion leistet die Maschine etwa

20e.

Behufs Raumersparniſs hat M. Friedrich in

Plagwitz-Leipzig (Erl. * D. R. P. Nr. 14984 vom 5. December 1880) die an sich nicht

neue Anordnung benutzt, bei welcher der kleine Cylinder auf den groſsen gelegt und

so stark geneigt ist, daſs seine Achse die Kurbelwellen-Mittellinie schneidet (vgl.

Fig. 3

Taf. 22), die senkrechten Mittelebenen beider Cylinder aber einen solchen Abstand

von einander haben (vgl. Fig. 5), daſs beide

Triebstangenköpfe neben einander auf dem gemeinschaftlichen Kurbelzapfen Platz

finden. Die Maschine gehört daher mehr zu den Woolf'schen, als zu den Compound-Maschinen, sofern man zu den ersteren solche

Maschinen rechnet, bei welchen die Schwingungen beider Kolben zusammenfallen, und zu

letzteren solche, bei welchen dieselben um einen halben Kolbenhub gegen einander

versetzt sind. Das Patent betraf eine Regulirvorrichtung (Fig. 4 Taf. 22), welche

ähnlich der vorbeschriebenen bei der Schneider'schen

Maschine wirkt und aus zwei an der Regulatorhülse hängenden Kolbenschiebern

besteht.

Dieselbe Cylinderanordnung in doppelter Ausführung findet sich auch bei einer

viercylindrigen Fördermaschine von M. Friedrich in

Plagwitz und W. Schubert in Leipzig (Erl. * D. R. P.

Nr. 15000 vom 1. März 1881). Die Maschine soll in der Weise gehandhabt werden, daſs

jedesmal beim Anheben der beladenen Förderschale dem groſsen Cylinder frischer Dampf

zugeführt wird. Zu diesem Zwecke ist der Schieberkasten jedes kleinen Cylinders mit

dem zugehörigen Ueberströmrohre durch ein Rohr mit Hahn b (Fig.

5 Taf. 22) verbunden, welcher beim Anheben für kurze Zeit geöffnet

wird.

Eine Maschine von Galloway und Söhne, welche zu den

groſsten Maschinen auf der Erfindungsausstellung in London 1885 gehörte, zeigte

ebenfalls die vorbeschriebene Anordnung der Cylinder (vgl. S. 237 d. Bd.).

G. B. Massey in New-York (Erl. * D. R. P. Nr. 19867 vom

28. December 1881) hat die Steuerung der Maschine auf Kosten einer Vergröſserung des

kleinen Cylinders in der Weise vereinfacht, daſs besondere Steuerorgane nur für den

Einlaſs in den kleinen Cylinder nöthig sind, im Uebrigen aber die Dampfvertheilung durch den kleinen Kolben selbst geregelt wird.

Letzterer besteht nach

Fig. 8

Taf. 22 aus zwei Theilen, deren Entfernung etwas gröſser als der Kolbenhub ist, so

daſs der kleine Cylinder reichlich doppelt so lang als gewöhnlich sein muſs. Beide

Cylinder sind durch zwei parallele Kanäle b und zwei

sich kreuzende Kanäle a verbunden, in welche zur

Umsteuerung dienende Hähne c eingeschaltet sind. In der

gezeichneten Stellung hat der kleine Kolben die Hälfte seines Weges nach abwärts

zurückgelegt, der Dampfeintritt über demselben ist abgesperrt. Beim Weitergange

öffnet er den oberen Kanal b, so daſs der über dem

kleinen Kolben befindliche Dampf nun in beiden Cylindern zugleich expandirt, während

der Dampf unter dem groſsen Kolben durch den unteren Kanal b und die Oeffnung g in der Mitte des kleinen

Cylinders entweicht. Die Spannung über den Kolben fällt zunächst sehr schnell, bis

der kleine Kolben am unteren Hubende angelangt ist, und dann langsamer, während der

kleine Kolben zur Mittelstellung zurückkehrt, der groſse Kolben aber seinen Hub

abwärts vollendet, worauf sich der Vorgang im entgegengesetzten Sinne wiederholt. An

den Enden des kleinen Cylinders findet nach Abschluſs der Kanäle b eine Verdichtung statt. Da bei dieser Anordnung in

beiden Cylindern nahezu beide Temperaturgrenzen

erreicht werden, so fällt dabei der sonst vorhandene Hauptvorzug der Expansion in

zwei Cylindern – nämlich die Verminderung des Unterschiedes zwischen der höchsten

und niedrigsten Temperatur in jedem Cylinder – fort; die Wärmeverluste müssen

demnach erheblichere als sonst sein. Der einzige Vorzug solcher Constructionen

gegenüber den Maschinen mit einem Cylinder würde mithin

in der Verminderung des Einflusses der schädlichen Räume und dem gleichmäſsigeren

Antriebe der Welle zu suchen sein.

Die weitere Ausbildung des den Woolf'schen und

Compound-Maschinen zu Grunde liegenden Prinzipes führt zu Maschinen mit drei und

mehr Cylindern, welche von dem Dampfe nach einander durchströmt werden. Derartige

Anordnungen sind selbstverständlich nur für sehr groſse Maschinen geeignet, für

solche aber auch sehr zweckmäſsig und in der That haben ja die

Dreifach-Expansionsmaschinen auf Schiffen schon eine sehr ausgedehnte Verbreitung

gefunden (vgl. 1885 257 * 121).

Um eine Expansion in 4 Cylindern in möglichst einfacher Weise zu erreichen, hat C. T.

Burchardt in Berlin (* D. R. P. Nr. 27628 vom 21. December 1883) den Vorschlag

gemacht, zwei Woolf'sche Maschinen derart mit einander zu verbinden, daſs der kleine Cylinder der

einen gröſser ist als der groſse Cylinder der anderen, den Dampf aus diesem durch

einen Zwischenbehälter erhält und mit ihm eine Compoundmaschine mit zwei um 90°

versetzten Kurbeln bildet. Die Anordnung kann etwa die in Fig. 10 Taf. 22

dargestellte sein. Die Cylinder I und II bilden die eine, III und IV die andere Woolf'sche Maschine, II und III mit dem Receiver X aber eine Compoundmaschine. I und II werden durch

einen gemeinschaftlichen Schieber gesteuert, ebenso III und IV. In derselben Weise könnten auch 3 Woolf'sche Maschinen mit einander verbunden werden,

wobei dann die Kurbeln Winkel von 60 bezieh. 120° mit einander bilden würden.

Bei einer solchen Anordnung fällt allerdings der letzte Cylinder ganz

auſsergewöhnlich groſs aus. Gebrüder Howaldt in Kiel (*

D. R. P. Nr. 32394 vom 27. Februar 1885, Zusatz zu * Nr. 27628), welche das Burchardt'sche Patent erworben haben, trafen deshalb

die Aenderung, daſs der letzte und der vorletzte Cylinder (III und IV bezieh. V und

VI) gleiche Gröſse erhalten und in beide der Dampf (aus II bezieh. IV) gleichzeitig,

aber von entgegengesetzten Seiten, eingelassen wird. Das letzte Cylinderpaar bildet

also danach nicht mehr eine Woolf'sche, sondern eine

Zwillings-Maschine mit um 180° versetzten Kurbeln und die ganze Maschine ist nur

noch eine Dreifach-Expansionsmaschine. Hierbei würde es dann auch zulässig sein,

jeden dieser beiden gleichen Cylinder kleiner zu machen als den vorhergehenden, wenn

nur beide zusammen gröſser als dieser sind. Hinsichtlich der Ausnutzung des Dampfes

dürfte diese Howaldt'sche Viercylindermaschine wegen der gröſseren Abkühlungsfläche hinter den

Dreifach-Expansionsmaschinen mit drei Cylindern

zurückstehen.

Tafeln