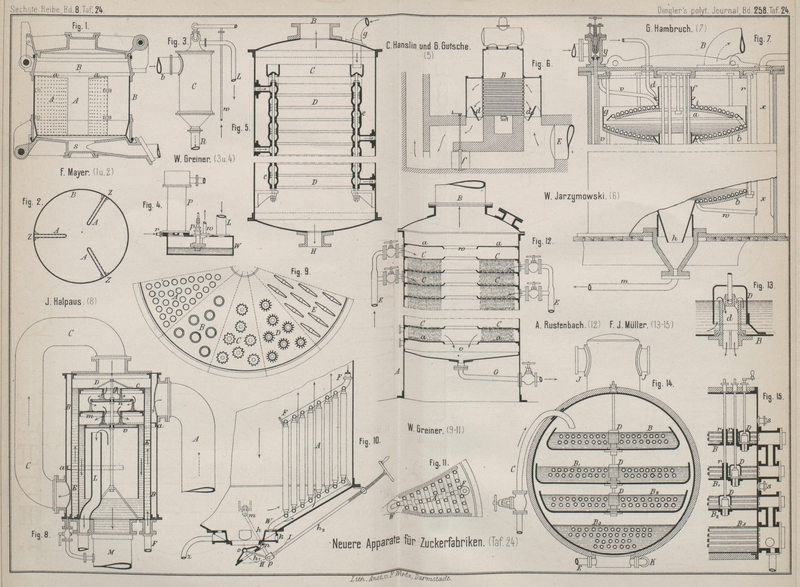

| Titel: | Ueber neuere Apparate für Zuckerfabriken. |

| Fundstelle: | Band 258, Jahrgang 1885, S. 357 |

| Download: | XML |

Ueber neuere Apparate für

Zuckerfabriken.

(Patentklasse 89. Fortsetzung des Berichtes Bd.

256 S. 503.)

Mit Abbildungen auf Tafel

24.

Ueber neuere Apparate für Zuckerfabriken.

Die Société

Cail in Paris (* D. R. P. Nr. 30345 vom 27. März 1884) schlägt vor, die zerkleinerten

Rüben oder das Zuckerrohr zur Entsaftung in

Verdrängungsfilterpressen, wie sie zum Entzuckern des Schaumes gebräuchlich

sind, unter mäſsigem Drucke auszulaugen. Die

Filterpressen können dabei einzeln oder zu Batterien vereinigt benutzt und in

letzterem Falle bei Schnitzeln zwischen jede Filterpresse ein Apparat zum Warmhalten

des Saftes eingeschaltet werden. Statt der gewöhnlichen Filtertücher werden solche

aus Ziegenhaar oder feinem Metallgewebe benutzt und die einzelnen Platten der

Filterpressen durch zwischengelegte Gummiringe abgedichtet.

F.

Mayer in Petöhaz (* D. R. P. Nr. 30918 vom 19. August 1884) bringt zur Beschleunigung der Auslaugung in die Diffusionsgefäſse

Doppelsiebe aus gelochtem Bleche. Die in Fig. 1 und 2 Taf. 24

gezeichnete Vorrichtung besteht z.B. aus doppelwandigen Hohlkörpern A, welche oben geschlossen, unten aber offen sind. Mit

ihrem rückwärtigen geraden Theile Z werden die

Schlitzensiebe A durch Laschen mit Haken oder Schrauben

u. dgl. derart an der Zarge des Diffuseurs B befestigt,

daſs sie radial nach der Mitte des Gefäſses zu stehen und bei geschlossenem unterem

Deckel s des Diffuseurs mit dessen Siebboden in

unmittelbarer Verbindung stehen. Die oberste Kante a

der Siebe reicht nur bis zur Zargenoberkante, damit noch eine schwache

Schnitzelschicht ganz von der Flüssigkeit zu durchströmen übrig bleibt.

G.

François in Warschau (D. R. P. Nr. 30683 vom 18. September 1884) empfiehlt, die

Schnitzel in einem Behälter aufzunehmen, welcher zwischen dem eigentlichen Deckel

und dem Boden des Diffuseurs angeordnet und derart drehbar gelagert ist, daſs er mit dem ganzen

Schnitzelinhalte behufs rascher Entleerung zur Seite

schwingen kann. Die Abdichtung des Schnitzelbehälters

erfolgt mittels eines hydraulischen Kolbens.

Bei dem Diffusions-Controlapparate von Fischer und

Stiehl in Essen (* D. R. P. Nr. 30917 vom 12. August 1884) geht der Rübensaft

auf seinem Wege von den Diffuseuren zum Sammelgefäſse durch einen

Flüssigkeitsmesser, welcher die durchgeflossene Saftmenge an seinem Zählwerke

aufzeichnet.

Bei dem Condensator von J. Halpaus

in Ustie (* D. R. P. Nr. 30529 vom 17.

August 1884) geht der durch das Rohr A (Fig. 8 Taf. 24)

vom Verdampfapparate kommende Dampf zuerst durch das ringförmige Gefäſs B so hindurch, daſs derselbe in Folge der

halbkreisförmig angebrachten Eckeisen a einen

gewundenen Weg machen muſs, um die ersten Kühlflächen, welche nach auſsen

Luftkühlung, nach innen Wasserkühlung haben, möglichst zu berühren. Hierauf geht der

noch nicht verflüssigte Dampf durch das Rohr C in den

oberen Theil des Gefäſses D mit Einsatz E, wo sich der Dampf an der Wasserfläche c abkühlt. Das durch das Rohr F in das Gefäſs D zuströmende Wasser läuft

bei der Oeffnung g in einen Untersatz n, dann auf den ringförmigen Teller m, von da auf den oberen Boden des Einsatzes v und an dessen Auſsenwänden gleichmäſsig herab. Da der

Dampf diesen Weg mitzumachen gezwungen ist, bietet sich demselben eine groſse

Kühlfläche dar. Schieſslich wird die in dem Dampfe enthalten gewesene Luft durch das

Rohr L mittels einer Luftpumpe abgesaugt; das zur

Kühlung erforderliche Wasser dagegen läuft durch das Hauptrohr M ab.

W.

Greiner in Berlin (* D. R. P. Nr. 32014 vom 25. Oktober 1884) läſst zum Niederschlagen der Brüden diese in bekannter Weise

durch das Rohr b (Fig. 3 und 4 Taf. 24) in den

Condensator C treten, während das durch Rohr w eintretende Wasser durch das Fallrohr R abflieſst. Zur Entfernung der Luft durch Rohr L werden Pumpen P (Fig. 4) verwendet, in

welche durch Rohr r etwas Wasser zum Dichten der

Ventile eintritt. Das in dem Behälter W sich

ansammelnde Wasser wird durch die Pumpe p entfernt.

Diese Pumpe kann man auch für die sogen. nasse Condensation ohne weiteres anwenden,

wenn man Luft und Einspritzwasser vom Condensator durch das Rohr L in den Behälter W

einführt, die Luft durch die Pumpen P und das Wasser

durch eine entsprechend erweiterte Wasserpumpe p

entfernt.

Um die Wärme der Brüden nutzbar zu machen, führt L.

Wüstenhagen in Hecklingen (* D. R. P. Nr. 30388 vom 9. Juli 1884) die Brüden zunächst

durch einen Oberflächencondensator, um in demselben mittels durchströmender Luft

fast vollständig niedergeschlagen zu werden und an diese Luft den Haupttheil ihrer

Wärme abzugeben. Der verbleibende Rest der Brüden geht zur Einspritzcondensation, um

dort mittels des fein zertheilten Einspritzwassers verflüssigt zu werden. Die so

gewonnene warme Luft kann nun zur Trocknung beliebiger

organischer oder unorganischer Substanzen, z.B. Rübenschnitzel, oder zum Heizen

benutzt werden, je nachdem der Fabrikbetrieb, in welchem die betreffenden Verdampf-

oder Vacuumapparate arbeiten, für dieselben Verwendung bietet.

C. Hanslin und G. Gutsche in

Breslau (* D. R. P. Nr. 31353 vom 10.

August 1884) verwenden zum ununterbrochenen

Abdampfen mittels Abdampf ein schmiedeisernes Gefäſs, dessen Stutzen B (Fig. 5 Taf. 24) mit der

Luftpumpe verbunden ist. Der Heizkörper D besteht aus

Röhren, welche durch zwei Schrauben e so mit einander

verbunden sind, daſs der Dampf von entgegengesetzten Seiten abwechselnd von einem

Heizringe in den folgenden gelangen kann. An der unteren Seite eines jeden Ringes

ist ein kurzes cylindrisches Stück angelöthet, welches genau auf die obere Seite des

nächstfolgenden Ringes paſst und so den Heizkörper in einen inneren und einen

äuſseren wellenartig geformten Mantel theilt. Die zu verdampfende Flüssigkeit

gelangt durch das Rohr g in die Vertheilungsrinne C, von hier durch die am Boden derselben angebrachten

Oeffnungen auf den inneren und äuſseren Mantel des Heizkörpers D, über welche sie herunterrieselt, indem sie dabei von

dem durch die Heizringe gehenden Abdampfe verdampft wird, und verläſst schlieſslich

durch den Stutzen H den Apparat.

Der Abdampfapparat von G. Hambruch in

Berlin (* D. R. P. Nr. 30916 vom 24.

Juli 1884) enthält als Rieselfläche für die

zu verdampfende Lösung in dichten Spiralen aufgerollte Heizschlangen auf den Schalen

a und b (Fig. 7 Taf.

24), welche an Stangen r hängen. Die Windungen der

Spiralen t sind unter einander so verlöthet, daſs die

Flüssigkeit mit den Schalen selbst nicht in Berührung kommt. Die Lösung tritt durch

Rohr d auf die obere Schale, wobei der an der

rohrartigen Wand f angebrachte Rand eine gleichmäſsige

Vertheilung der Flüssigkeit bewirkt. Die letztere rieselt über die Rohre i hinweg und fällt am äuſseren Rande der oberen Schale

a auf die unterhalb gelegene Schale b herab, an deren äuſserem Rande eine Wand g angebracht ist, damit die Flüssigkeit nicht über den

Rand der Schale b flieſst. Die Flüssigkeit flieſst nun

nach dem innneren Rande der Schale b und dann auf eine

darunter liegende Schale, wobei in gleicher Weise wie bei der obersten Schale der

richtige Weg für die Flüssigkeit bestimmt wird u.s.w., um schlieſslich durch den

Trichter h in das Abfluſsrohr m zu gelangen. Die Rohre i sind durch die

Rohre v mit Einlaſsventilen y für den Heizdampf verbunden, während die Rohre w zum Wasserableiter x führen; das Rohr B geht zur Luftpumpe.

Bei dem Verdampfapparat von F. J.

Müller in Prag (* D.

R. P. Nr. 30677 vom 23. August 1884) wird das Hauptgewicht darauf gelegt,

daſs die Flüssigkeit nur eine wenig Centimeter hohe Schicht bildet, wodurch die

Verdampfung begünstigt werden soll. In der Mitte des in Fig. 14 und 15 Taf. 24

veranschaulichten Apparates befindet sich oben der Dampfdom mit den

Dampfabzugsstutzen J, um den sich entwickelnden Dampf

in andere Apparate oder zum Niederschlagen zu leiten. An der unteren Seite hat der

Apparat ein Mann- oder Einsteigloch mit Verschluſsdeckeln, den Stutzen E zum Dicksaftablaſs und den Stutzen K zum Reinigungswasserablaſs. An den beiden

Apparatböden sind ferner die üblichen Schaugläser s,

Vacuummeter, Thermometer und Saftstandglashalter angebracht. Der Dünnsaft tritt

durch das Rohr C in die oberste Pfanne B ein und ergieſst sich, wenn der normale Stand

erreicht ist, durch den Ueberlaufstutzen D (Fig. 13 Taf.

24) in die darunter liegende Pfanne B1 aus dieser unter denselben Bedingungen in die

Pfanne B2 und von da in

B3, aus welch

letzterer die concentrirte Flüssigkeit oder der Dicksaft mittels einer Pumpe oder

einer anderen Vorrichtung abgesaugt oder abgelassen werden kann. Beim Entleeren der

Innenpfannen wird das hohle Ablaſsventil d durch die

Kurbelspindel gehoben, während die die Ventilspindeln umgebenden Rohre r fest bleiben.

W.

Greiner in Berlin (* D. R. P. Nr. 31022 vom 16. Juli 1884) will als Heizrohre bei Kochapparaten, wie in Fig. 9 Taf. 24 skizzirt,

einfache Rohre A, Doppelrohre B, Wellrohre C, Rippenrohre D oder flache Rohre E

verwenden, welche nach Fig. 10 und 11 Taf. 24 mit

dem Dampfrohre F verbunden sind. Das im Rohre W gesammelte Wasser flieſst aus der Kammer k durch ein Rohr z ab. Das

Gelenk n zeigt, wenn die Klappe geschlossen ist, eine

kleine Schlitzerweiterung in senkrechter Richtung, damit die Verschluſsfläche in

wagerechter Richtung eine freie Bewegung nach oben und unten, wenn auch in kurzer

Begrenzung, behält. Der Punkt o bewegt sich also nur

annähernd im punktirten Kreise II um n als Mittelpunkt.

Der Kniehebel wird gebildet aus dem in Zapfen m

drehbaren Bügel h und dem sich darauf und gegen den

Punkt o des Verschluſsdeckels stützenden Hebel h1. Die Drehung des

Vereinigungspunktes

p um m geschieht in dem

punktirten Kreise I. An demselben Gelenkpunkte greift die Spindelstange h2 an, welche am oberen

Ende ein Handrad trägt und in einem Auge geführt wird.

Nach A.

Rustenbach in Schöningen (* D. R. P. Nr. 32234 vom 23. Januar 1885) wird der heiſse

Dünnsaft durch einen sogen. Colonnenverdampfapparat

geleitet, bevor er in den Dicksaftapparat gelangt. Zu diesem Zwecke enthält der

durch das Brüdenrohr B (Fig. 12 Taf. 24) mit dem

Condensator des Dicksaftapparates verbundene Apparat A

eine Anzahl Siebböden C, während der obere und der

unterste Boden a nicht durchlöchert ist. Der heiſse

Saft wird mittels der Luftverdünnung durch die Röhren E

auf die obersten Siebböden geleitet, tropft dann durch die kleinen Löcher über alle

darunter liegenden Böden bis in den untersten Raum v,

woraus er durch das Abzugrohr G in den Dicksaftkörper

gelangt. Der bei dem Heruntertropfen des heiſsen Saftes entweichende Brüden- oder

Wasserdampf gelangt in die Mitte des Apparates zur Oeffnung w und wird von dem Condensator durch das Brüdenrohr B angezogen, wobei der Saft sich entsprechend

abkühlt.

W.

Jarzymowski in Bogatoge, Ruſsland

(D. R. P. Nr. 31245 vom 5. August 1884) beabsichtigt,

die abziehenden Heizgase vom Dampfkessel zum Verdampfen

zu verwenden. Der Apparat wird so in den Rauchkanal eingebaut, daſs man die vom

Dampfkessel E (Fig. 6 Taf. 24)

abziehenden Rauchgase durch das Heizrohrsystem B

streichen lassen kann, je nach Stellung der Schieber d

und f.

Tafeln