| Titel: | B. Bilfinger's Turbinenregulirung. |

| Autor: | H–s. |

| Fundstelle: | Band 258, Jahrgang 1885, S. 389 |

| Download: | XML |

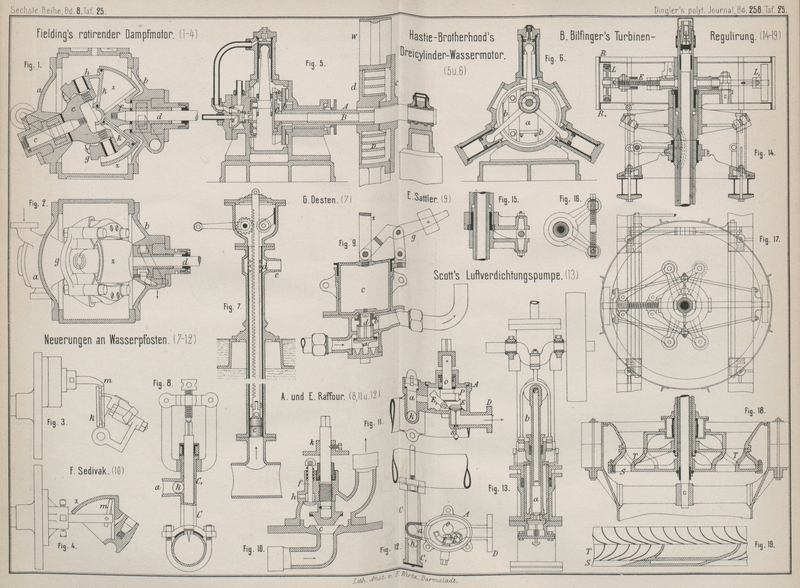

B. Bilfinger's Turbinenregulirung.

Mit Abbildungen auf Tafel

25.

Bilfinger's Turbinenregulirung.

Von der Voraussetzung ausgehend, daſs die Effectverluste, welche das Reguliren der

Reactionsturbinen mit sich bringt, wesentlich vermindert werden, sobald man statt

des Leitrades das Laufrad abschützt, hat B. Bilfinger in

Pforzheim (* D. R. P. Kl. 88 Nr.

32674 vom 27. Februar 1885) eine diesbezügliche Regulirvorrichtung

angegeben, welche in den Fig. 14 bis 19 Taf. 25 für

eine Jonvalturbine dargestellt ist.

Unter dem Laufrade T ist die verstellbare, sich jedoch

in der Regel mit dem Laufrade drehende Drehschütze S

angeordnet. Um sämmtliche Laufradzellen offen halten zu können, sind dieselben in

zwei Kreistheilen nach der Turbinenachse zu einwärts, in den beiden

dazwischenliegenden übrigen Kreistheilen nach auswärts gebogen und die unter den

Zellenmündungen angebrachten Oeffnungen der Drehschütze S entsprechend gegen einander versetzt (vgl. Fig. 18). Wenn man sich

dagegen damit begnügt, die Turbine überhaupt nur zur Hälfte beaufschlagen zu lassen,

so kann das Laufrad ganz die gewöhnliche Form erhalten, während die Drehschütze nur

zwei Schlitze in einander gegenüber liegenden Vierteln erhält. Zur Sicherung des

richtigen Wasseraustrittes aus der Turbine liegen die radialen Begrenzungsflächen

der Schlitze in der Drehschütze S in der Richtung der

Laufrad schaufeln (vgl. Fig. 19).

Die Verstellbarkeit der Drehschütze gegen das Laufrad ist in folgender Weise

erreicht. Ueber die fest gelagerte Stützwelle ist eine hohle Welle geschoben, auf

welche die Drehschütze aufgekeilt ist und die oben den Hauptspurzapfen, sowie

mittels eines angegossenen Ringes und eines ringförmigen Spurzapfens eine zweite

Hohlwelle trägt, auf welcher das Laufrad der Turbine aufgekeilt ist. Die beiden

hohlen Wellen erhalten an ihren oberen Enden aufgekeilte Kurbeln, durch deren

gegenseitige Verdrehung die Verstellung der Drehschütze gegen das Laufrad

hervorgebracht wird. Es genügt, die beiden Stellkurbeln mit zwei auf

gemeinschaftlicher Schraubenspindel mit Links- und Rechtsgewinden sitzenden Muttern

(Fig. 15

und 16) zu

versehen, wenn die Regulirung der Turbine nur während des Stillstandes derselben zu erfolgen

braucht. Soll jedoch die Turbine während des Ganges regulirt werden, so erfolgt die

Verbindung der Stellkurbeln in der aus den Fig. 14 und 17

ersichtlichen Weise. In einem zwischen den Stellkurbeln lose angebrachten Querstücke

ist eine Schraubenspindel E gelagert, bei deren Drehung

sich eine mit den Stellkurbeln durch Schubstangen verbundene Mutter verschiebt. Die

Drehung der Schraube E erfolgt, sobald gegen die auf

ihrem Ende befestigte Rolle L einer der beiden sich nicht drehenden Winkeleisenringe R oder R1 angedrückt wird, auf welchem die Rolle L sich in Folge der Reibung abwälzt. Die

Winkeleisenringe werden von vier Hebeln getragen, welche paarweise auf zwei Wellen

befestigt sind da nun letztere unter einander in Verbindung stehen, so genügt die

Bewegung einer derselben mittels eines von Hand oder durch einen Regulator

beherrschten Hebels zum Heben und Senken der Winkeleisenringe. Die zweite, am

Querstücke befindliche Rolle L1 läuft lose und dient lediglich als

Gegenstütze.

Ob die ganze Einrichtung, deren Anordnung des Raumerfordernisses wegen in manchen

Fällen auf groſse Schwierigkeiten stoſsen muſs und zu deren Anwendung die nöthige

Anbringung zweier hohler Wellen schon an und für sich

nicht sehr ermuthigt, rücksichtlich eines günstigeren Nutzeffectes bei theilweiser

Beaufschlagung der Turbine den Erwartungen entspricht, kann wohl nur die Erfahrung

lehren. Denn voraussichtlich wird auch die Abschützung des Laufrades Effectverluste

mit sich bringen, weil das Wasser in den Leitzellen, unter welche eine geschlossene

Laufradzelle tritt, eine Verzögerung, ja selbst gänzliche Aufhebung seiner

Geschwindigkeit erleidet, was unter Umständen erhebliche Stöſse gegen das Laufrad

zur Folge haben kann, während umgekehrt das ruhende Wasser in der Leitzelle, unter

welche wieder eine offene Laufradzelle gelangt, nur allmählich beschleunigt werden

kann, weshalb der Wassereintritt in das Laufrad zeitweilig mit falscher

Geschwindigkeit erfolgt und auch die Pressungen in den offenen Laufradzellen

Schwankungen unterworfen sein werden. Der Einfluſs dieser Abweichungen von der den

höchsten Nutzeffect sichernden Wirkungsweise des Wassers bei voller Beaufschlagung

läſst sich natürlich rechnerisch ebenso wenig verfolgen, wie der Einfluſs der durch

Abdecken einzelner Leitzellen hervorgerufenen Pressungs- und

Geschwindigkeitsschwankungen.

H–s.

Tafeln