| Titel: | Ueber Neuerungen im Heizungswesen. |

| Autor: | K. H. |

| Fundstelle: | Band 258, Jahrgang 1885, S. 408 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen im Heizungswesen.

(Patentklasse 36. Schluſs des Berichtes S. 207 d.

Bd.)

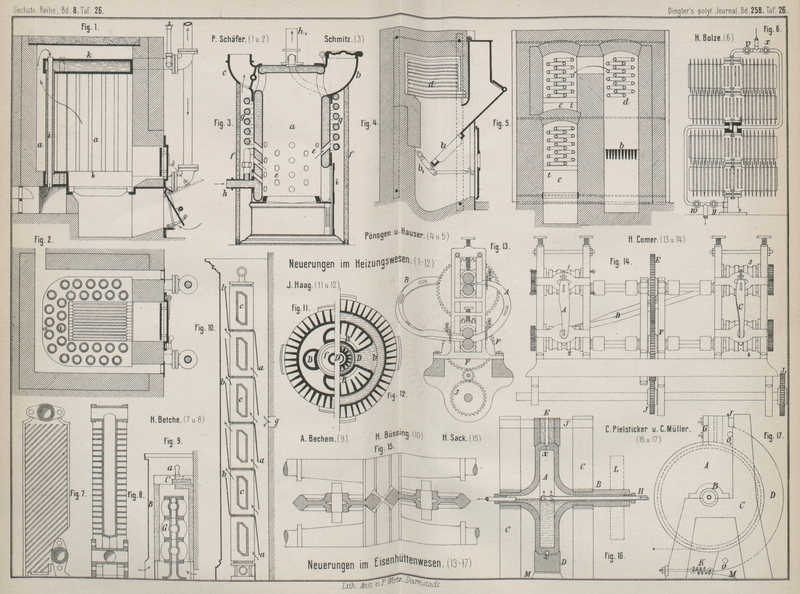

Mit Abbildungen auf Tafel

26.

Ueber Neuerungen im Heizungswesen.

II) Sammel- oder

Centralheizungen.

Poensgen und Comp. und Joh. Fr.

Hauser haben an ihrem Luftheizungsofen (vgl.

1885 255 * 178) eine kleine Aenderung angebracht (* D. R.

P. Nr. 29437 vom 15. Mai 1884), welche in der Anordnung eines schlupfbaren Kastens

unter dem schräg liegenden Roste besteht, um letzteren sowie die Innenwände des

kastenförmigen Ofens reinigen zu können. Es ist auch die bekannte Anordnung des

schräg liegenden Rostes mit angegeben, welche überdies schon bei der erwähnten

früheren Ofenconstruction vorhanden war.

Eine wenig zweckmäſsige Form zeigt der Ofen von Friedr. Wamsler in

München (* D. R. P. Nr. 30660 vom 27.

Juli 1884), welcher zur Erwärmung von Luft oder

Wasser dienen soll. Auf der gemauerten Feuerstelle steht ein hoher

cylindrischer oder prismatischer Kasten mit Doppelwandungen; die Feuergase ziehen

lothrecht durch den Kasten, auf welchen oben das Rauchrohr gesetzt ist. Die äuſsere

Wandung des Kastens ist glatt geformt, die innere aber mit wagerecht liegenden

Wellen wie bei dem Wasserheizkessel von J. Keith (vgl.

1885 256 * 268) versehen. Während bei letzterem jedoch

der Kasten als geschlossenes Gefäſs mit den Heizröhren verbunden ist, soll hier das

Wasser aus einer Rinne nur auf die Wellenflächen geleitet werden, an diesen abwärts

flieſsen und sich unten sammeln. Eine Verwendung als Heizkessel einer Wasserheizung

scheint somit nicht beabsichtigt- es wird nur heiſses Wasser erzeugt, welches dann

vielleicht zu gewerblichen oder Bade-Zwecken Verwendung finden soll. Dabei wird

jedoch der gröſste Theil des Wassers verdampfen und diesem Dampf gestattet Wamsler nach dem Schornsteine zu entweichen. Wird der

Ofen zur Erwärmung von Luft für eine Feuerluftheizung benutzt, so wird die Luft

durch den Kasten geleitet, welcher aber, wenn die Feuergase eine gute Ausnutzung

erfahren sollen, beträchtlich hoch werden muſs, was für die gebräuchliche

Aufstellung in Kellerräumen vielfach unzulässig sein wird. Die andere, in der

Patentschrift angegebene Form des Ofens wird sich als Heizkessel einer Wasserheizung

verwenden lassen; es ist dabei der Feuerzug in seiner ganzen Höhe aus einer dicht

liegenden Rohrschlange gebildet, an welche sich Steig- und Rückleitung anschlieſsen

und die noch von einem Blechmantel umgeben ist.

Um bei diesen Oefen die Feuergase zu zwingen, sich längs der Heizflächen zu bewegen,

will Wamsler beim cylindrischen Ofen mit wellenförmiger

Heizfläche in dessen lothrechte Achse einen eigenthümlich geformten Stab einhängen,

der die Feuergase nach auswärts drängt. Beim prismatischen Ofen mit wellenförmiger Heizfläche soll

letzteres durch mehrere quer durch den Ofen gelegte Röhren erreicht werden, welche

zugleich zur Absteifung der Stirnwände des Heizkastens dienen. Diese Röhren stehen

mit einander in Verbindung und dienen zur Erzeugung heiſsen Wassers, das dann zur

Heizung verwendet werden kann. Nach einem dritten Vorschlage soll die Leitung der

Feuergase durch eine in den Feuerzug gestellte Schnecke erfolgen.

Recht einfach in seiner Form ist der zerlegbare

Wasserheizkessel mit Füllschachtfeuerung von Wächter und

Morstadt in München (* D. R. P. Nr. 28058 vom 5. Februar 1884). Ein

doppelwandiger, lothrecht gestellter Cylinder umgibt den Feuerraum, in dessen Achse

ein vom Deckel des Cylinders aus beschickbarer Füllschacht angeordnet ist. Die

Doppelwandung des Cylinders ist so gebildet, daſs zwei schmiedeiserne, geschweiſste

Cylinder verschiedener Durchmesser über einander gesteckt und an den Enden durch

Schrauben verbunden sind; letztere sind dabei auſserhalb des Feuerzuges gelegt.

Durch den Raum zwischen den Cylindern flieſst das zu erhitzende Wasser. Der äuſsere

Cylinder kann nach Lösen der Schrauben abgehoben werden, so daſs die vom Wasser

bespülten Wandungen von Kesselstein und Schmutz leicht gereinigt werden können. Da,

wo es weniger auf vollkommene Ausnutzung des Brennmaterials, als auf möglichst

einfache Construction ankommt, wird der Kessel verwendet werden können.

Der von Alb.

Widmann in Eſslingen (* D. R. P. Nr. 30661 vom 30. Juli 1884) angegebene Beizkessel für Warmwasserheizung bildet in seiner

äuſseren Form einen lothrecht gestellten Cylinder, aus dessen Deckel das Rauchrohr

der Feuerungsanlage heraustritt. In diesen Cylinder sind die von der Seite zu

beschickende Füllschachtfeuerung und die Feuerzüge eingebaut, welche sämmtlich von

dem zu erwärmenden Wasser umgeben werden. Die Feuerzüge sind derart angeordnet, daſs

die Feuergase aus dem Feuerherde zuerst in einen flachen Sammelraum, aus diesem

durch einige lothrechte Röhren in einen zweiten Sammelraum und dann weiterhin in das

lothrechte, aus dem Heizkessel tretende Rauchrohr gelangen. Wird jedoch eine in

diesem angebrachte Drosselklappe geschlossen, so müssen die Feuergase aus dem oberen

Sammelraume zuerst wieder abwärts ziehen, ehe sie durch ein seitlich angeordnetes

Rohr aufwärts in den Rauchabzug ziehen können, in welchem das Rohr oberhalb der

Klappe mündet. Es ist somit in dem Wasserraume eine groſse Heizfläche gedrängt

angeordnet, so daſs die Ausnutzung der Feuergase wohl so weit als möglich erreicht

ist; zu bemerken ist jedoch, daſs die Form der Feuerzüge der Wasserbewegung

hinderlich sein wird und daſs Feuergase und Wasser sich in gleicher Richtung

bewegen, wodurch im oberen Theile des Kessels die abgekühlten Gase nur wenig mehr

Wärme an das dort strömende, bereits erhitzte Wasser abgeben werden.

P.

Schäfer in Hamburg (* D. R. P. Nr. 30668 vom 6. August 1884) will dadurch bei dem

Heizkessel einer Warmwasserheizung auf

verhältniſsmäſsig kleinem Raume eine groſse Heizfläche erzielen, daſs in den

hufeisenförmigen, guſseisernen oder schmiedeisernen Sammelkästen k, wie Fig. 1 und 2 Taf. 26

veranschaulichen, die in einander steckenden Röhren a

und i befestigt sind. Die Feuergase umspülen die

Auſsenrohre a und ziehen darauf durch die Innenrohre

i abwärts nach dem Rauchabzuge. Dieser Röhrenkessel

kann auch liegend angeordnet werden; jedoch fällt dann der Vortheil des stehenden

Kessels weg, daſs die gesammte Regelung der Feuerung von der Vorderseite der

Einmauerung geschehen kann.

Die Zusammendrängung einer groſsen Heizfläche auf kleinem Raume kommt auch bei dem

von P.

Schmitz und Sohn in Aachen (* D. R. P. Nr. 29827 vom 22. April 1884) angegebenen Beizkessel zum Ausdrucke und kann dieser Kessel sowohl

für Wasser-, als auch für Dampfheizung verwendet werden. Der mit Füllfeuerung versehene Kessel a (Fig. 3 Taf. 26) wird beim

Anheizen nach Oeffnung der Thür i mit etwas

Brennmaterial beschickt und dasselbe entzündet, wobei die Drosselklappe im

Rauchrohre c geöffnet wird. Hierauf wird letztere

geschlossen und durch den Rohrstutzen b der Feuerraum

mit Kohlen bis oben gefüllt. Die Feuergase ziehen dann durch die Röhren e, umspülen den Kessel a

sowie die Rohrschlange g und entweichen darauf nach dem

Rauchrohre c; die Steigleitung wird bei h1, die Rückleitung bei

h angeschlossen und durchläuft das zu erhitzende

Wasser sowohl den Kessel, wie auch die Siederohrschlange g. Der den Kessel umgebende Mantel f kann aus

zwei Blechwänden mit einer Zwischenfüllung aus schlechten Wärmeleitern gebildet

werden.

Rud. Otto Meyer in Hamburg-Eilbeck hat neuerdings (* D.

R. P. Nr. 27864 vom 5. Januar 1884, Zusatz zu Nr. 11831, vgl. 1883 249 * 499) für seinen Wasserheizkessel die beiden Sammelkästen für die im Feuer liegenden

Siederöhren an der Stirnseite des Apparates angebracht, so daſs alle Regelungstheile

des Kessels wie der Feuerungsanlage an dieser Seite zu liegen kommen und, wenn es

nothwendig sein sollte, die anderen drei Seiten unzugänglich bleiben können.

Fr.

Wamsler in München (* D. R. P. Nr. 28049 vom 5. December 1883) will wie Liebau (vgl. 1885 255 517)

den Kochherd mit einem Wasserheizapparate versehen, welcher dann zu einer Wasserheizung verwendet

werden kann. Hierzu wird ein Rohr auf die Feuerbrücke der Herdfeuerung gelegt und

damit durch Kniestücke einige wagerecht neben einander liegende Röhren verbunden,

die dann wieder in ein Rohr münden, an welches Steig- und Rückleitung der

Wasserheizung angeschlossen sind. Das so gebildete Röhrensystem liegt unter der

Herdplatte im Feuerzuge.

Für Heiſswasserheizung haben Pönsgen und Comp. und Joh. Friedr. Hauser in

Düsseldorf (* D. R. P. Nr. 29354 vom

14. Mai 1884) einen

Wasserheizapparat vorgeschlagen, bei welchem in

gebräuchlicher Weise Rohrschlangen in die Feuerzüge gelegt werden. Um jedoch eine

bessere Ausnutzung der Feuergase zu erhalten, sollen die Rohrschlangen getheilt

derart angeordnet werden, daſs, wie in Fig. 4 und 5 Taf. 26 veranschaulicht,

über dem schräg liegenden Roste b einer

Füllschachtfeuerung eine Rohrschlange d liegt und diese

somit von den Feuergasen zuerst umspült wird, während in einem zweiten Feuerzuge c zwei Rohrschlangen, auf den Trägern t ruhend, angebracht sind, welche von den abwärts

ziehenden Feuergasen umspült werden. Es ist also zuerst eine Vorwärmung des Wassers bezweckt, welches aufwärts steigt, entgegen der

Bewegung der Feuergase, und dann in der Schlange d auf

die gewünschte Temperatur gebracht wird. Zur Vornahme der Reinigung und etwaiger

Ausbesserung können die Rohrschlangen aus dem Ofen gezogen werden, dessen Stirnwand

hierzu mit abnehmbaren Eisenplatten versehen ist. Als eine Neuerung wird auch die

sonst bekannte Anordnung der Füllschachtfeuerung angegeben; senkrecht zum Roste b ist noch ein Rost b1 angeordnet, welcher niedergeklappt werden kann,

damit das auf b liegende Brennmaterial bezieh. Asche

und Schlacken nach dem Aschenraume rutschen; im ersteren Falle kann damit ein

sofortiges Aufhören des Feuers erzielt werden. Die Genannten wollen die beschriebene

Anordnung von Rohrschlangen auch als Dampferzeuger für Dampf- oder

Dampfwasser-Heizungen verwenden; hierbei soll das Wasser in den Schlangen des

Feuerzuges c vorgewärmt werden und die Verdampfung in

der Rohrschlange d erfolgen, welche mit einem

Dampfsammler versehen ist, an welchen die Dampfzuleitungen anschlieſsen.

Um bei Heiſswasser-Heizapparaten behufs Erzielung einer

vollkommeneren Verbrennung vorerhitzte Luft in den

Feuerraum zu leiten, sollen nach Gust. Raven in

Hamburg (* D. R. P. Nr. 30164 vom 20.

Juli 1884) in die Zwischen- oder Seitenwände der gemauerten Feuerzüge, in

welchen die Rohrschlangen liegen, guſseiserne Behälter derart eingebaut werden, daſs

die Flammen ihre Langseiten bespülen. Diese Behälter werden mit Schneckenzügen

versehen, so daſs die unten eintretende Luft auf längerem Wege sich stark erhitzt.

Die erhitzte Luft wird dann durch einen im Mauerwerke ausgesparten Kanal in den

Feuerraum geleitet. Jedenfalls muſs hierbei für eine Regelung des Luftzuges gesorgt

werden, was in der Patentschrift nicht erwähnt ist.

Bei Besprechung der Neuerungen für Einzelheizung wurde bereits mitgetheilt, daſs E. Morgenroth und F.

Stolze in Berlin vorgeschlagen haben (vgl. S. 212 d. Bd.), eine

Flüssigkeit, welche bei einer Temperatur von über 100° siedet, zur Füllung der

Doppelwandung von Stubenöfen zu verwenden. Neuerdings haben die Genannten die

Anwendung solcher Flüssigkeit auch für Sammelheizungen patentirt erhalten (vgl. * D.

R. P. Nr. 31159 vom 13. April 1884), obgleich solches bereits bekannt war und auch

manchmal bei Heizungsanlagen ausgeführt wurde. So hat

J. Corvin in Magdeburg als Füllmasse für

Sammelheizungen eine 12 bis 14procentige Lösung von Chlormagnesium, genannt Tektrion, empfohlen und wird diese von der Staſsfurter Chemischen Fabrik in den Handel gebracht.

Durch die Verwendung solcher Heizflüssigkeiten statt des Wassers kann mit einer

Temperatur geheizt werden, wie sie bei Heiſswasserheizungen gebräuchlich ist, ohne

daſs der bei letzteren auftretende hohe Druck in den Leitungen und Heizröhren

entsteht. Es ist also eine Explosionsgefahr vermieden, die Röhrenleitungen können

dünnere Wandungen erhalten und gegenüber der Mittel-

und Niederdruckheizung lassen sich die Leitungen enger

halten. Morgenroth und Stolze haben dabei noch die Anbringung von Schmelzventilen an der Zuleitung angegeben, damit die Temperatur der

Heizflüssigkeit den dem Siedepunkte derselben entsprechenden Grad nicht

überschreitet, also jede Dampfbildung ausgeschlossen ist. Es soll dann vorher durch

das Schmelzen des Sicherheitspfropfens eine Leitung frei werden, durch welche sich

die Flüssigkeit auf das Kesselfeuer ergieſst und dasselbe auslöscht.

Für Dampfheizung hat Wilh.

Brückner in Wien (Oesterreichisch-Ungarisches Patent vom 16. Mai 1884) eine

Anordnung der Rohrleitung vorgeschlagen, welche ganz ähnlich bereits bekannt und

z.B. neuerdings von Bechern und Post bei ihrer

Niederdruck-Dampfheizung (vgl. 1883 247 * 292) mit Erfolg

verwendet ist. Es wird hierbei der Dampf aus dem Kessel zuerst in ein

Vertheilungsrohr und aus diesem durch einzelne Steigestränge aufwärts nach den

Heizkörpern geleitet, wobei die über einander liegenden Heizkörper auch an eine

Zuleitung zusammen angeschlossen werden. Diese Zuleitungen führen unmittelbar das

Niederschlagswasser zurück; es flieſst dasselbe also in die Vertheilungsleitung und

durch diese wieder in den Kessel. Die Zuleitung schlieſst dabei unten an die

Heizkörper an und muſs in allen ihren Theilen so verlegt werden, daſs das Wasser der

Dampfströmung entgegen dem Rohrgefälle folgt und ohne weiteres in den Kessel

flieſst. Durch diese Anordnung werden gegenüber der gebräuchlichen groſse Rohrlängen

gespart; Selbstleerer und Rückschlagventile sind unnöthig, das Zerfrieren der Röhren

wird nahezu unmöglich und die Anzahl der Verbindungsröhren und Anschluſsstellen der

Leitung wesentlich vermindert. Jedoch kann diese Rohranordnung nur dann zur

Verwendung kommen, wenn die zeitweise Bildung groſser Mengen von

Niederschlagswasser, wie z.B. beim Anheizen, ausgeschlossen ist, da sonst dieselben

neben dem Dampfe nicht Platz finden und dann mindestens ein heftiges Knattern

verursachen. Bechern und Post haben diesen Uebelstand

bei ihrer Niederdruck-Dampfheizung in erfolgreicher Weise vermieden und durch

weitere Verbesserungen ein Heizverfahren geschaffen, welches, wie Herrn. Fischer sich gutachtlich äuſsert, einen

erheblichen Fortschritt des Heizungsfaches darstelle und für zahlreiche Fälle allen

anderen Heizungsverfahren vorgezogen zu werden verdiene.

Die nun noch zu besprechenden Vorschläge betreffen Neuerungen

an Heizkörpern für Dampf- und Wasserheizung. Gebrüder Körting in Hannover

bringen neuerdings von H. Betche in

Berlin (* D. R. P. Nr. 29672 vom 22.

Mai 1884) angegebene Rippenheizkörper in den

Handel, welche, wie in Fig. 7 und 8 Taf. 26 veranschaulicht

ist, mit schräg gestellten Rippen versehen sind. Die an

den Heizkörper tretende Luft zieht dabei auf kurzem Wege in schräger Richtung durch

die zwischen den Rippen entstehenden Kanäle und wird daher die Wärmeabgabe

gleichmäſsiger sein als bei den Heizkörpern mit lothrechten Rippen, da bei letzteren

die Luft durch die von diesen gebildeten Kanäle in der ganzen Höhe des Heizkörpers

zieht, also die Wärmeüberführung des oberen Theiles desselben an die dort strömende,

bereits erhitzte Luft gering ist.

Diese gleichmäſsige und dadurch vergröſserte Wärmeabgabe eines Rippenheizkörpers

bezweckt auch eine weitere Ausbildung solcher Heizkörper. Die schräg gestellten

Rippen sind hierbei nach auſsen durch eine vorgesetzte Platte abgeschlossen, so daſs

eine gröſsere Zahl dicht neben einander liegender, schräger Kanäle auf der

Vorderfläche des Heizkörpers entsteht, welche an einer Schmalseite des letzteren

offen sind, an der anderen in einen lothrechten Kanal münden. Die Luft kann nun in

die schrägen Kanäle eintreten und strömt darauf in dem lothrechten Sammelkanale

aufwärts, welcher dabei auch saugend wirkt. Es wird somit eine rasche Luftbewegung

entstehen, welche die Wärmeabgabe befördert. Bedenklich erscheint jedoch die

Schwierigkeit der Reinigung der Luftzüge. Die Patentschrift Nr. 29672 gibt noch

einige abgeänderte Anordnungen der Luftleitung auf der Fläche von Heizkörpern.

Eine andere Form der Luftleitung kennzeichnet die von

H.

Büssing in Braunschweig (* D. R. P. Nr. 31455 vom 28. November 1884) vorgeschlagenen

Rippenheizkörper. Wie Fig. 10 Taf. 26 zeigt,

sind zwischen je zwei Rippenelementen c Blechstücke ab eingeschaltet, welche der bei g zutretenden Luft eine Bewegung nach den in der Figur

angedeuteten Pfeilrichtungen geben; es umspült also eine gewisse Luftmenge immer nur

einen Heizkörper, so daſs der Temperaturunterschied der Luft und der Heizflächen bei

den unteren wie bei den oberen Rippenelementen nahezu derselbe, also die Wärmeabgabe

gleich sein wird.

Joh. Haag in Augsburg (* D. R. P. Nr. 28054 vom 22.

Januar 1884, Zusatz zu Nr. 27368, vgl. 1885 255 183) hat

eine weitere Ausbildung seines Rippenheizkörpers

angegeben, indem er, wie Fig. 11 und 12 Taf. 26

verdeutlichen, runde Elemente anwendet, durch welche

die Luftkanäle B gelegt sind. Die Elemente sind durch

das Dampf- bezieh. Wassereinführungsrohr f mit einander

verbunden. Für Dampfwasserheizung ändert sich die

Einrichtung in die in Fig. 12 Taf. 26

veranschaulichte. In der Achse liegt das Dampfheizrohr D und der Wasserraum wird durch runde Rippenelemente gebildet, welche auch

nach innen mit Rippen besetzt sind und durch die Kanäle b mit dem das

Dampfrohr umgebenden Raume in Verbindung stehen. In den Schächten B zieht die Luft aufwärts. Statt des einen

Dampfheizrohres können auch, namentlich bei flachen Heizkörpern, zwei oder mehrere

angeordnet werden; sie dienen in jedem Falle zur Verbindung der Rippenelemente.

Um bei Rippenheizkörpern die Heizfläche dem wechselnden Wärmebedarfe entsprechend verändern zu können, schlägt H. A.

Bolze in Hannover (* D. R. P. Nr. 31830 vom 25. November 1884) vor, für die einzelnen

Rippenelemente getrennte Zu- und Abführung der heizenden Flüssigkeit anzulegen.

Hierzu sollen Zwischenstücke verwendet werden, welche je nach der Verbindungsart der

Elemente mit einander verschiedene Form erhalten. Für den in Fig. 6 Taf. 26

veranschaulichten Rippenheizkörper würde die Anordnung eines Zwischenstückes z genügen, welches entsprechende Kanäle für Zu- und

Abführung der heizenden Flüssigkeit enthält. Würden dann z.B. bei Dampfheizung die

Ventile v und w geöffnet,

diejenigen x und y

geschlossen, so strömt durch v der Dampf nach den

oberen zwei Rippenelementen, aus welchen das Niederschlagswasser durch w abflieſst; werden x und

y geöffnet, v und w geschlossen, so werden nur die unteren zwei Elemente

geheizt; beim Oeffnen sämmtlicher Ventile findet das Heizen des ganzen Apparates

statt.

Adolph Bechem in Hagen i. W. (* D. R. P. Nr. 28466 vom

22. Februar 1884, Zusatz zu * Nr. 19000, vgl. 1883 247 *

292) hat den von Bechern und Post in Hagen für ihre

oben erwähnte Niederdruckdampfheizung (vgl. auch 1883

247 * 292) vielfach verwendeten Mantel für Heizkörper, genannt „regulirbarer Ventilations-Zimmer-Calorifer“, neuerdings

verbessert und damit einen die Wärmeabgabe des Heizkörpers genau regelbaren Apparat

geschaffen, der für jede Art der örtlichen Dampf- und Wasserheizung zweckmäſsig

verwendet werden kann. Der Mantel B ist, wie Fig. 9 Taf. 26

veranschaulicht, aus Isolirmaterial hergestellt, ebenso der Schieber C, welcher mittels des Handgriffes a in einer Schienenführung verschoben werden kann. Je

nach Einstellung des Schiebers wird, da das Material des Mantels jede weitere

Wärmeabgabe hindert, die an dem Heizkörper G vorbei

streichende Luftmenge geändert werden und damit eine genaue Regelung der Wärmeabgabe

entstehen. Die Patentschrift enthält auch noch eine andere Regelungsart, die

übrigens nicht neu ist (vgl. Herm. Fischer 1879 234 * 161). Hierbei wird mittels einer Kette der als

geschlossene Haube über dem Heizkörper gestülpte Mantel, gleichfalls aus

Isolirmaterial hergestellt, nach Bedarf höher oder tiefer gehängt, so daſs

entsprechend eine gröſsere oder kleinere Heizfläche für die Erwärmung der

durchstreichenden Luft frei wird.

Schlieſslich sei noch erwähnt, daſs Strebel in einem

bemerkenswerthen Vortrage im Hamburger Bezirks verein deutscher Ingenieure die Vorzüge und Mängel der verschiedenen

Sammelheizungsarten und die nach den örtlichen Verhältnissen zu treffende

Auswahl unter denselben behandelte und durch Vorzeigung schematischer Skizzen die besondere

Anlage der Heizungsarten in deutlicher Weise kennzeichnete. Ein Auszug dieses

Vortrages unter Beigabe von den erwähnten Skizzen nachgebildeter Figuren findet sich

in der Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure,

1884 * S. 930.

K. H.

Tafeln