| Titel: | Ueber die Verwendung von Erdöl für Dampfkesselfeuerungen. |

| Fundstelle: | Band 258, Jahrgang 1885, S. 418 |

| Download: | XML |

Ueber die Verwendung von Erdöl für

Dampfkesselfeuerungen.

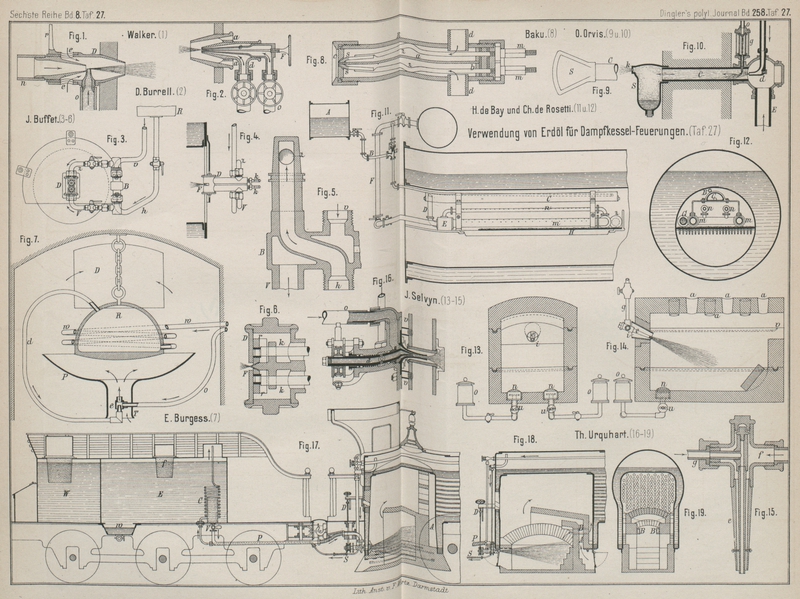

Patentklasse 24. Mit Abbildungen auf Tafel 27.

Ueber die Verwendung von Erdöl für

Dampfkesselfeuerungen.

Die ersten Versuche, Erdöl zum Heizen der Dampfkessel zu

verwenden, wurden schon vor 25 Jahren gemacht (vgl. 1861 162 393). H. R. Foote (1868 187 * 211) läſst das Rohöl in einer kleinen Retorte mit

überhitztem Wasserdampf und eingepreſster Luft vergasen; der Apparat hat sich nicht

bewährt. P. Audouin (1869 191 * 28) läſst das Oel in dünner Schicht einflieſsen, eine Einrichtung,

welche jedenfalls keiner häufigen Ausbesserung bedarf. W.

Gadd (1875 218 310) bläst Dampfstrahlen auf das

in einer Schale befindliche Oel.

Walker (Iron, 1877 Bd. 9 * S. 708) setzt in die Feuerung

eine Reihe Düsen D (Fig. 1 Taf. 27). Die durch

Rohre n eingepreſste Luft saugt das durch Rohre o zugeführte Oel an und treibt es fein zerstäubt in die

Feuerung. Je nach der mittels des Griffes r

bewerkstelligten Stellung der Hülse kann man durch Oeffnungen e noch mehr oder weniger Luft ansaugen lassen. Der Rost

ist mit Asbest belegt.

Häufiger ist die Zerstäubung des Erdöles durch Dampf. D.H.

Burrell in Little Falls (Nordamerikanisches Patent Nr. 324005, vgl. Engineer, 1885 Bd. 60 * S. 252) läſst das Oel durch die

mit Stellspindel F (Fig. 2 Taf. 27) versehene

Düse e aus dem Rohre o und

den Dampf durch Rohr und Düse d zutreten, so daſs bei

a Luft mit angesaugt wird. (Vgl. Uebersichten 1880

237 * 375. 1882 245 * 79.

1883 248 * 350.)

O. D.

Orvis in Chicago (* D. R. P. Nr. 28017 vom 14. November 1883) läſst, wie in

Fig. 9 und

10 Taf.

27 veranschaulicht ist, durch eine Düse d Dampf

eintreten, welcher durch das Rohr E Luft ansaugt und

das durch Rohr o zuflieſsende Oel zerstäubt. Zur

leichteren Beaufsichtigung des Oelzuflusses ist ein Glasrohr g eingeschaltet. Das Gemisch von Oel, Luft und Wasserdampf geht durch Rohr

C in ein Gefäſs S,

welches über dem Feuerungsroste befestigt ist, so daſs das Oelgemisch weiter

vorgewärmt aus dem Schlitze k in die Feuerung tritt. –

Diese kleine Retorte S wird häufig ersetzt werden

müssen, ohne den beabsichtigten Zweck einer starken Vorwärmung des Dampfgemisches zu

erfüllen, so daſs sie besser fortbleibt.

Nach J.

Büffet in Paris (* D. R. P. Nr. 30995 vom 3. Mai 1884) soll das Oel zunächst

durch Wasserdampf vorgewärmt und dann zerstäubt in die Feuerung eingeblasen werden.

Das Oel flieſst aus dem Behälter R (Fig. 3 bis 6 Taf. 27) durch Rohr A, Vorwärmer B und Rohr

z zum Zerstäuber D.

Der Dampf tritt durch Rohr v in den Vorwärmer B und geht durch Rohr F

zum Zerstäuber. Zur Regelung der Ausströmungsöffnung F

(Fig. 6)

werden die Schieber r durch Drehen der Stangen k entsprechend gestellt.

Soll der Apparat in Gang gesetzt werden, so muſs der Druck im Inneren des

Dampferzeugers bereits bis auf 1at,5 gestiegen

sein. Man dreht dann den Apparat so, daſs die Büchse D

mit der Oeffnung F vor die vordere Oeffnung des Kessels

zu stehen kommt, und öffnet den Dampfhahn, hierauf auch behutsam den Hahn für Erdöl.

Nun regelt man durch Drehung der Stangen k die

Ausströmungsöffnungen, bis die Flamme die gewünschte Kraft hat, was leicht daran zu

erkennen, daſs kein Rauch sichtbar ist. Es ist selbstverständlich, daſs vor der

Ingangsetzung ein Feuer auf dem Roste angezündet wird, welches zur Entzündung des

fein zerstäubten Strahles von Kohlenwasserstofföl dient, dann aber eingehen

kann.

Ob der Vorwärmer B (Fig. 5) den beabsichtigten

Zweck erfüllt, darf wohl bezweifelt werden, da die hier an das Oel abgegebene Wärme

dem zum Zerstäuben bestimmten Dampfe entnommen wird, so daſs für das schlieſsliche

Dampfgemisch keineswegs ein Wärmegewinn herauskommen kann.

E. C.

Burgess in London (* D. R. P. Nr. 29614 vom 6. Juli 1884) will den zum

Zerstäuben des Oeles erforderlichen Dampf in der Feuerung selbst erzeugen. Zu diesem

Zwecke flieſst durch das Rohr w (Fig. 7 Taf. 27) Wasser zu,

welches in den Schlangenwindungen und in der Retorte R

verdampft. Der Dampf geht durch Rohr d zur Düse e und zerstäubt das durch Rohr o zuflieſsende Oel, während gleichzeitig durch den Hals T der Glocke P Luft

angesaugt wird. Die Flamme umspielt die Retorte R und

geht durch die Oeffnung D zu einem Dampfkessel oder

Ofen. – Für Dampfkessel ist es bei ununterbrochenem Betriebe jedenfalls

vortheilhafter, den Dampf dem Kessel selbst zu entnehmen.

H. de Bay und Ch. de Rosetti in

Paris (* D. R. P. Nr. 31962 vom 5.

Oktober 1884) schlagen vor, die Oele durch gepreſste Luft oder Dampf in

eine Retorte einzuführen, welche von der Feuerung selbst erhitzt wird. Zu diesem

Zwecke flieſst das Oel aus dem Behälter A (Fig. 11 und

12 Taf.

27) durch Rohr B mit durch Düse a zuströmender Preſsluft in die Retorte C.

Die erzeugten Gase gehen durch D in einen

Sammelbehälter E, wo ein stärkerer Strom gepreſster

Luft durch das Rohr F eintritt und die Gase durch

Siebrohre m und n mit

fortreiſst, damit sie verbrennen und den Dampfkessel sowie die Retorte C heizen. Diese Wirkung soll noch dadurch bedeutend

vervollkommnet werden, daſs im Feuerungsraume Rohre G

(Fig. 12)

angebracht sind, die Baryt oder übermangansaures Kali oder andere Stoffe enthalten,

welche leicht Sauerstoff abgeben. In diese Rohre G

gelangt gleichfalls ein Strom gepreſster Luft, welch letztere sich während ihres

Durchganges durch das Rohr erwärmt, den sich entwickelnden Sauerstoff mitnimmt und

an dem Rohrende z, welches ebenfalls gelocht ist, in

den Feuerraum austritt. Durch diesen Austritt des an Sauerstoff reichen Luftstromes

wird angeblich die Verbrennung wesentlich vervollständigt und die Flamme mehr nach dem Vordertheile des

Rostes gedrängt, so daſs keine brennbaren Stoffe in den Schornstein gelangen können.

Der Rost wird mit einer oder mehreren Platten H

bedeckt, auf welchen sich eine Schicht von schwefelsaurem Kalk oder Baryt befindet,

um ein Eindringen von kalter Luft durch die Roststäbe, sowie eine unbeabsichtigte

Ableitung von Wärme zu verhindern. – Wie die Sauerstoff abgebenden Stoffe wirken

sollen, vermag Referent nicht anzugeben.

J. H.

Selwyn in Gloucester (* D. R. P. Nr. 30269 vom 1. März 1884) setzt in das

Dampfkesselflammrohr, eine aus Chamotte hergestellte Brennkammer mit Strahlgebläse

e (Fig. 13 bis 15 Taf. 27),

mit Dampfzufluſs f und Oelzulauf g. Durch die um e

gebildete Düse i tritt die Verbrennungsluft ein. Diese

Luftzuführung soll derartig sein, daſs eine unvollkommene Verbrennung der flüssigen

Kohlenwasserstoffe stattfindet, wodurch fortwährend fester Kohlenstoff gebildet

wird, der angeblich die Verbrennung des aus der Zersetzung des Dampfes in der

Brennkammer gebildeten Wasserstoffes bewirkt. In der Hinterwand der Brennkammer ist

eine Oeffnung v angebracht, während sich in der oberen

Decke eine Reihe von Löchern a befinden, durch welche

die Verbrennungsproducte in das Flammrohr entweichen. Aus den Gefäſsen o sollen flüssige Kohlenwasserstoffe Flammen in der

Brennkammer auch dann unterhalten, wenn die Zuführung des Oeles nach dem Gebläse

zeitweilig unterbrochen wird. Durch Oeffnungen u soll

die für die Brenner n erforderliche Luft eintreten.

J.

Leede in Washington (* D. R. P. Nr. 29546 vom 22. Januar 1884) will mit dem Oele

gleichzeitig Kohlenstaub in die Feuerung einblasen. Der dafür vorgeschlagene Apparat

ist zu wenig einfach, als daſs derselbe Beifall finden könnte.

Die Verwendung des Erdöles zum Heizen der Locomotiven

wurde zuerst von S. Cl. Deville und Dieudonné (1869 192 204.

1870 195 209) versucht. Th.

Urquhart (1877 225 * 131) lieſs das Oel durch

Siebrohre einströmen, Holland (1883 248 * 350) durch zahlreiche Düsen mit Dampf.

Neuerdings treibt Th. Urquhart (Portefeuille economique des

Machines, 1885 * S. 24) die Erdölrückstände durch ein einfaches

Dampfstrahlgebläse in die Locomotivfeuerung. Derartige Locomotiven sind seit dem J.

1883 auf der Griäsy-Zarizyner Eisenbahn mit russischen Erdölrückständen im Betriebe.

Der durch Rohr d (Fig. 16 Taf. 27)

zugeführte Dampf treibt das durch Rohr o zuflieſsende

Oel zerstäubt mit der bei v angesaugten Luft in die

Feuerung. Das Vorrathsgefäſs E (Fig. 17 Taf. 27) für

Erdöl befindet sich an Stelle des früheren Kohlenraumes zwischen den Wasserbehältern

W auf dem Tender, so daſs im Winter beim Erwärmen

des Tenderwassers durch Dampfrohr S das Erdöl mit

erwärmt wird. Auſserdem befindet sich beim Ablaſshahne V ein schlangenförmig gebogenes Dampfrohr C,

damit das Oel warm in das zur Feuerung führende Rohr P

treten kann, durch welches zur weiteren Erwärmung auch das Rohr S

geleitet ist. Das sich

aus dem Erdöle abscheidende Wasser sammelt sich in der Vertiefung w. Zum Zurückhalten der Unreinigkeiten sind

Einfüllöffnungen f und Abfluſs bei C mit Filter versehen.

Bewährt hat sich namentlich die Art der Ausmauerung Fig. 18 und 19 Taf. 27, wo

die durch die vordere Aschenkastenthür eintretende Luft in dem Kanäle A stark vorgewärmt wird. Die beiden Rohre B gestatten der Flamme, auch den Theil der Röhrenplatte

unter den Siederohren zu erhitzen. Der Erdölzufluſs wird mittels der Spindel D geregelt. Es sind bereits 143 Locomotiven mit dieser

Feuerung versehen. Die in nachfolgender Tabelle zusammengestellten

Betriebsergebnisse zeigen, daſs die Erdölfeuerung dort weit billiger ist als die mit

Erdölrückständen, wovon 1t nur 20,60 M. kostet,

während Kohlen auf 27,20 M. kommen:

Ge-wichtdesZuges

Weg-länge

Brennstoff

Brennstoffverbrauch

Preis desBrennst.für 1t und1km

Temperatur derLuft

Ge-sammt

Für1km

Für 1tund 1km

t

km

k

k

k

k

Pf.

406406406

524524312

AnthracitSteinkohleErdöl

1440017010 4290

27,532,513,8

0,0670,0790,033

0,180,210,07

– 20° bis – 22°

406406

312312

AnthracitErdöl

5730 3270

18,410,5

0,0450,025

0,120,05

– 7° bis 10°

487487

312312

AnthracitErdöl

5790 2770

18,6 8,9

0,0380,018

0,100,04

+ 15° bis 25°

R. Mallet (1864 172 71)

empfahl das Erdöl zum Heizen der Schiffskessel (vgl.

1865 177 246). Nach L. Müller

(Annales industrielles, 1885 Bd. 1 S. 282) ist eine Anzahl Schiffe auf dem

Kaspischen See und auf der Wolga mit Erdölfeuerungen versehen. Audenet (Génie civil, 1885 Bd. 6 S. 346) glaubt, daſs

diese Verwendung der Erdölrückstände auch für die französischen Schiffe auf dem

Mittelmeere vortheilhaft sein wird. Ueber im August und September d. J. erfolgreich

ausgeführte Versuche auf dem Dampfschiffe Aude der

Gesellschaft Fraissinet in Marseille berichtet

eingehend J. d'Allest im Génie

civil, 1885/6 Bd. 8 * S. 7, 19 und 36.

Nach Mittheilung von Roſsmäſsler in Baku in der Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, 1885 * S.

904 ist auf Dampfbooten, welche das Kaspische Meer

befahren, zum Zwecke der Verbrennung von Erdölrückständen unter den Dampfkesseln ein

Dampfstrahlapparat im Gebrauche, welcher nach Fig. 8 Taf. 27 folgende

Einrichtung besitzt: Ein schmiedeisernes Rohr R (225mm lang, 40mm

weit) ist durch eine Scheidewand a der Länge nach in 2

Kammern, eine Dampfkammer und eine Oelkammer, geschieden. Die Zuleitung von Dampf

bezieh. Oel in die Kammern erfolgt durch zwei Rohrstutzen d, welche mit Gewinde zum Anschrauben der Zuleitungsröhren versehen sind.

Abgeschlossen sind die beiden Kammern an ihren Enden einerseits durch eine

gemeinschaftliche Querwand b, andererseits durch eine

in der Mitte geschlitzte Platte c, deren Schlitz durch die oben erwähnte

Scheidewand a in 2 Spalten für den Austritt des Dampfes

und des Oeles getheilt ist. Die Weite der Spalten ist mittels zweier Schieber s, welche durch mit Gewinde und Muttern m versehene Zugstängelchen z bewegt werden können, zu regeln.

Tafeln