| Titel: | H. J. King's Kraftmaschinen-Kuppelung. |

| Fundstelle: | Band 258, Jahrgang 1885, S. 434 |

| Download: | XML |

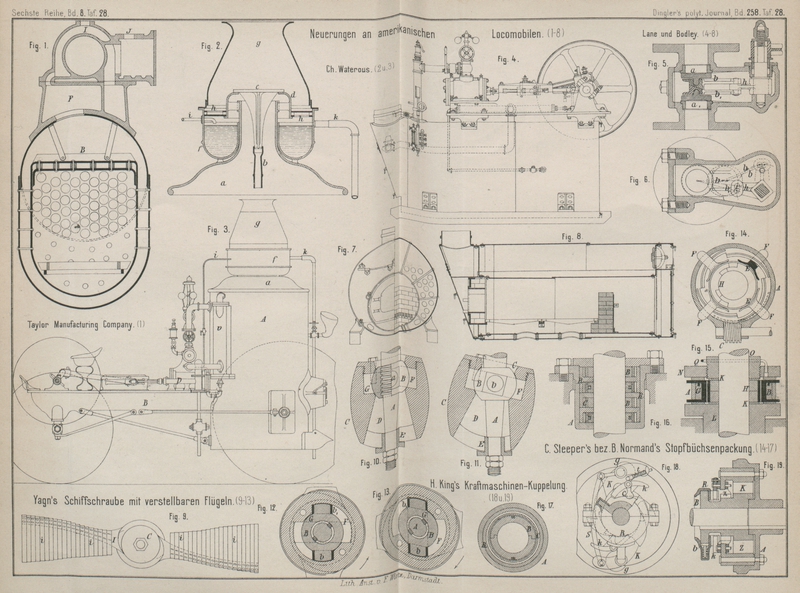

H. J. King's Kraftmaschinen-Kuppelung.

Mit Abbildungen auf Tafel

28.

H. King's Kraftmaschinen-Kuppelung.

Bei Kuppelungen zur Verbindung zweier Kraftmaschinen behufs Uebertragung der von

denselben abgegebenen Betriebskraft auf ein

Triebwerkselement werden Klinken benutzt, welche durch einen Reibungsring bei

langsamerem Gange der einen Kuppelungshälfte aus den Zähnen eines Klinkenrades auf

der anderen Kuppelungshälfte ausgehoben werden. Bei schweren Klinken, wie sie bei

gröſseren Kraftleistungen bedingt sind, muſs die Reibung für das Ausheben der Klinken groſs sein;

da nun die Reibungsflächen sich dann leicht abnutzen, so vermag der Ring die Klinken

nicht mehr ordentlich auszuheben und es entsteht durch das Schleifen der Klinken auf

dem zugehörigen Rade eine starke Abnutzung und ein unangenehmes Geräusch. Zur

Vermeidung dieses Uebelstandes (vgl. Kankelwitz 1883

250 * 191) wirkt bei der von H. J. King in Newmarket (Englisches Patent Nr. 2645 vom 4. Februar 1884)

angegebenen Kraftmaschinen-Kuppelung der Reibungsring nicht

unmittelbar auf die Uebertragungsklinken, sondern durch Vermittelung eines

zweiten kleineren Klinkenpaares. Für die Uebertragungsklinken sind dabei

Gegengewichte vorgesehen, so daſs das Ein- und Ausheben derselben mit ganz geringer

Kraftäuſserung ermöglicht ist.

In Fig. 18 und

19 Taf.

28 ist die neue Anordnung dargestellt. Es ist A die

eine durch die zugehörige Welle Kraft empfangende Kuppelungshälfte, welche auch zu

einem Zahnrade oder einer Riemenscheibe ausgebildet werden kann und an zwei Bolzen

die einander gegenüber liegenden Klinken K trägt.

Dieselben sind unter einander durch die Gelenkstange S

so verbunden, daſs sie gleichzeitig ihre Schwingungen ausführen. Auſserhalb der

Scheibe A besitzen die Klinken Gegengewichte g und auf Zapfen drehbar die kleineren Klinken k, welche ebenfalls wieder nach hinten verlängert sind,

wodurch auch die Leichtigkeit der Bewegung dieser Klinken gesichert ist. Die zweite

Kuppelungshälfte B besitzt neben einander zwei

Verzahnungen: eine grobe Z für die Klinken K und eine feinere z für

die Klinken K; auſserdem hat B einen Rand, über welchen der zweitheilige Reibungsring R greift. Durch einen in der einen Ringhälfte

eingelegten Backen 6, welchen eine untergelegte Feder an den Umfang des Randes von

B preſst, wird die nöthige Reibung zur Mitnahme des

Ringes R seitens B

hervorgebracht. Der Ring R besitzt an der den Klinken

zugekehrten Seite zwei Vorsprünge, welche gegen die mit den Klinken k verbundenen Arme c

treffen und dadurch entweder die Klinken k aus der

zugehörigen Verzahnung z heben, oder in dieselbe

einlegen. Fängt die Hälfte A an langsamer zu gehen, so

werden bei der voreilenden Drehung der Hälfte B durch

den einen Vorsprung am Ringe R, indem derselbe die eine

obere Klinke k zu drehen sucht, die Klinken K ausgehoben und bei voreilender Drehung von A die Klinken K durch

Antreffen der Klinken k gegen die Zähne z eingelegt. Im ersten Falle hindert die Verdrehung der

oberen Klinke k an der Klinke K das federnde Zwischenstück t.

Tafeln