| Titel: | Ueber Neuerungen an Filtern. |

| Fundstelle: | Band 258, Jahrgang 1885, S. 494 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Filtern.

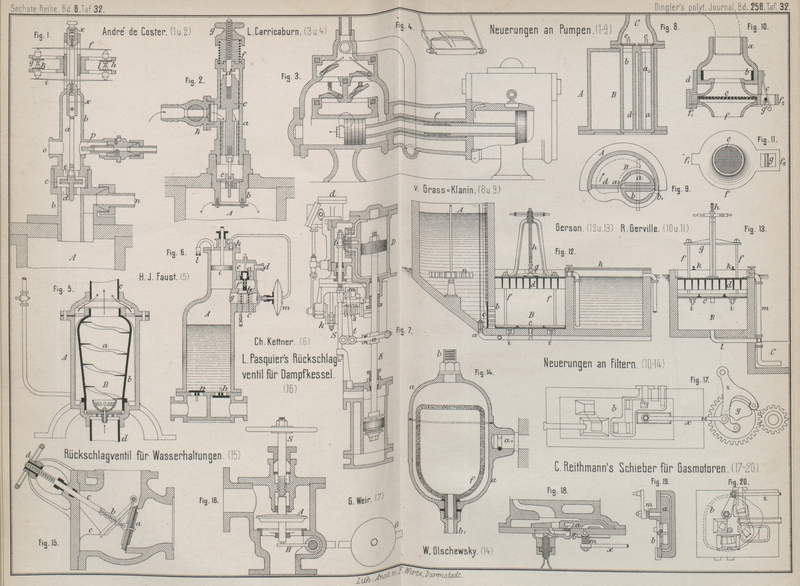

Patentklasse 85. Mit Abbildungen auf Tafel 32.

Ueber Neuerungen an Filtern.

Um Abwässer aus Zuckerfabriken, Gerbereien, Färbereien

u. dgl. zu reinigen, so daſs sie in einen vorhandenen

Wasserlauf geleitet werden können, ohne dessen Wasser in einer gesundheitswidrigen

Weise zu verunreinigen, werden nach dem Vorschlage von Dr. Gerson in

Hamburg (* D. R. P. Nr. 32647 vom 20.

November 1884) Filter aus Torfmull oder

Sägespänen hergestellt, die man mit Chemikalien tränkt, welche mit den das

Wasser verunreinigenden Stoffen unlösliche Niederschläge bilden oder mit denselben

nicht gesundheitswidrige Verbindungen eingehen.

Die Abwässer werden zu diesem Zwecke in dem Behälter A

(Fig. 12

und 13 Taf.

32) gesammelt, der so hoch liegt bezieh. in welchem die Flüssigkeit so hoch stehen

muſs, daſs sie in dem Filterbehälter B, von unten nach

oben aufsteigend, durch die an dessen oberen Rande befindlichen Ablaſsrohre

fortgeleitet werden kann. Der Behälter A und der

Filterbehälter B stehen durch Kanäle b in Verbindung, welche vollständig oder theilweise

durch einen Schieber c geschlossen werden können, um so

die Höhe der von dem Abwasser zu durchdringenden Filterschicht beliebig zu

verändern.

Das Filter material liegt zwischen den Platten d und e, welche beide siebartig durchbrochen sind. Die obere

Platte d ist auf dem Mauer werke des Behälters

gelagert, während die untere Platte e an den Stangen

f hängt, welche durch die Platte d hindurchgehen und in dem Kreuze g befestigt sind; das letztere kann mittels der

Aufzugsvorrichtung h gehoben werden, um so das todte

Filtermaterial, welches auf dem gleichfalls mit emporsteigenden Siebe e liegt, in die unten an der Platte d angebrachten Zellen hineinzupressen. Diese Zellen

sind durch messerartige Scheidewände von einander getrennt, welche das Filter

material beim Zusammenpressen der Siebe in Würfel zerschneiden. Werden dann beide

Platten d und e

gemeinschaftlich emporgehoben, so kann man das zusammen gepreſste Filtermaterial,

welches die Gestalt von Ziegeln angenommen hat, gewinnen, um es als Brennmaterial

u.s.w. zu verwerthen. Zur Erleichterung des Weiterschaffens der Filtersiebe ist das

untere Sieb e mit Rollen i

versehen, für welche entsprechende Schienengeleise k

angebracht sind. Die abgepreſste Flüssigkeit läſst man durch Oeffnen der Kanäle l und m in eine mit

Torfmull oder Sägespänen gefüllte Grube C laufen, wo

sie längere Zeit lagern können, um zeitweilig entleert zu werden.

In dem Behälter A kann man die Abwässer schon zum Theile

durch Absetzenlassen reinigen, zu welchem Zwecke ein von oben zu öffnendes Ventil

a an dessen tiefster Stelle angeordnet ist, das die

Niederschläge ebenfalls in die Grube C ablaufen läſst.

Ein Rührwerk n dient zur gründlichen Mischung der

Stoffe.

Rich.

Gerville in Hamburg (* D. R. P. Nr. 33095 vom 2. Mai 1885) hat ein einfaches Hausfilter angegeben, welches leicht an jedem

Wasserleitungshahne befestigt, wieder abgeschraubt, aus einander genommen und

gereinigt werden kann.

Der Gummischlauch a (Fig. 10 und 11 Taf. 32),

welcher am Wasserleitungshahne befestigt wird, ist durch einen Ring b nahe seinem unteren Ende breit gezogen und dadurch

mit der Kapsel d fest verbunden. In der Kapsel d liegt das eigentliche Filter, welches aus dem doppelt

trichterförmigen Gehäuse f und den in dessen weitesten

Theil eingelegten Filterplatten e aus Drahtgewebe, Filz

u. dgl. besteht. Das Filtergehäuse f wird durch einen

Ansatz f1, der sich in

eine in der Kapsel d befindliche Vertiefung einlegt,

und durch die Feder c gehalten, welche hinter einen

Stift g greift, der am Ansätze f2 in einem Schlitze des Gehäuses f angebracht ist.

Das Mundstück des Gehäuses f dichtet sich an dem

Schlauche a, dessen unteres Ende in Folge der darüber

erfolgten Ausspreizung durch den Ring b elastisch

geworden ist, selbstthätig ab, so daſs jedes Dichtungsmittel am Rande des Gehäuses

und der Kapsel d entbehrt werden kann. Will man das

Wasser nicht filtriren, so läſst sich das Gehäuse f

durch Zurückziehen der Feder c leicht herausnehmen. Zum

Reinigen des Filters dreht man das Gehäuse f einfach

um, so daſs die frühere untere Seite des Filters nach oben kommt. Das

durchflieſsende Wasser spült dann die Verunreinigungen fort.

Wirkungsvoller erscheint das Wasserleitungsfilter von

Olschewsky in Berlin (* D. R. P. Nr. 33071 vom 10. März 1885).

Wie in Fig. 14

Taf. 32 veranschaulicht, ist in einem aus zwei Theilen zusammengeschraubten Gehäuse

a, welches sich um den Zapfen a1 drehen läſst, ein

Filterkörper f eingesetzt, der möglichst dünnwandig

gehalten ist, damit die innere Umfangsfläche der äuſseren nur wenig nachsteht. Das

Filtergehäuse kann entweder durch den oberen Stutzen b

oder, nach Drehung um 180°, mit dem unteren Stutzen b1 mit dem Wasserleitungshahne verbunden

werden. Wenn das Wasser bei b einflieſst, tritt es

zwischen Filterkörper und Gehäuse, wird von auſsen nach innen durch das Filter f gepreſst und läſst seine Verunreinigungen auf der

äuſseren Fläche desselben zurück. Ist das Filter 1 bis 2 Tage in dieser Stellung in

Thätigkeit, so löst man den Stutzen b vom

Wasserleitungshahne, dreht a um 180° und verschraubt

b1 mit letzterem.

Bei geöffnetem Hahne muſs das Wasser nunmehr in das Filter einströmen. Indem es

dabei dasselbe von innen nach auſsen durchdringt, spült es zunächst alle vom

vorherigen Gebrauche auf seiner Auſsenfläche zurückgelassenen Unreinigkeiten ab und

flieſst dann klar durch b ab, die Verunreinigungen

jetzt auf der Innenfläche des Filters ablagernd. Ist das Filter wieder 1 bis 2 Tage

in dieser Stellung gebraucht, so wird es durch Umdrehung um 180° in die vorige Lage zurückgebracht. Das

Filter reinigt sich demnach beim Gebrauche von selbst.

Zur Herstellung von Filterkörpern benutzt Olschewsky (D. R. P. Nr. 30611 vom 25. Mai 1884) Thon, welcher fein zertheilt und mit verbrennlichen

Füllstoffen (Sägespäne, Kohlenpulver u. dgl.) und alkalischen Erden (gemahlener

gebrannter Kalk) innig vermischt wird. Die aus dieser

mit Wasser eingerührten Masse geformten Hohlkörper werden getrocknet, dann gebrannt

und nach dem Brennen mit Säuren ausgelaugt. Der beigemengte Kalk quillt stark auf,

so daſs schon bei den lufttrockenen Filterkörpern eine gewisse Porosität

hervorgerufen wird- beim Brennen verschwinden die Füllstoffe und wirkt der Kalk

aufschlieſsend auf die Thontheilchen, so daſs man auf diese Weise feste Filterkörper

von groſser Porosität erhält, welche durch das nachfolgende Auslaugen der zur

Silicatbildung nicht gelangten Kalktheile noch erhöht wird.

Tafeln