| Titel: | Neuere Apparate für chemische Laboratorien. |

| Fundstelle: | Band 258, Jahrgang 1885, S. omitted |

| Download: | XML |

Neuere Apparate für chemische

Laboratorien.

(Patentklasse 42. Fortsetzung des Berichtes S. 72

d. Bd.)

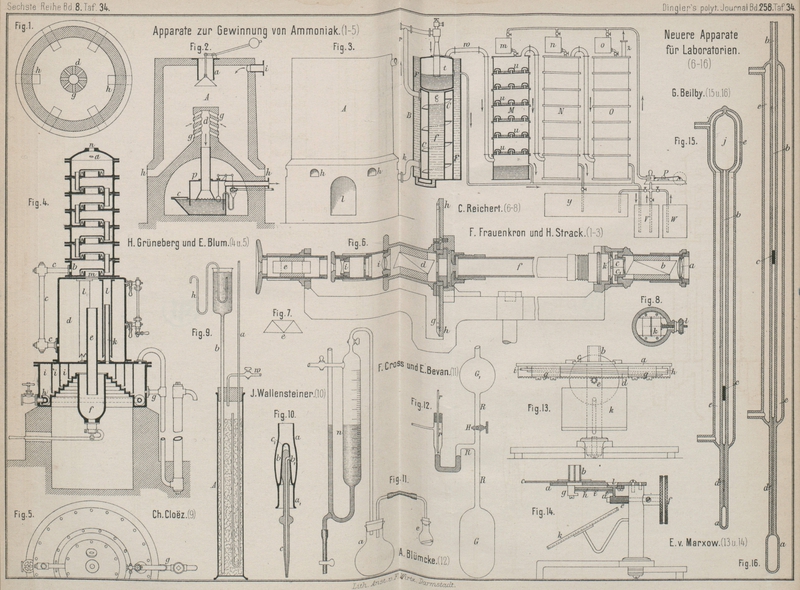

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 34.

Neuere Apparate für chemische Laboratorien.

Nach R. J. Friswell (Chemical News, 1885 Bd. 52 S. 5)

sind die nach dem Verfahren von De la Bastie

hergestellten Bechergläser aus Hartglas nicht

empfehlenswerth, weil sie von Säuren und Alkalien angegriffen werden und oft von

selbst zerspringen.

Nach C.

Reichert in Wien (* D. R. P. Nr. 33039 vom 9. April 1885) soll sein anapoklitisches Prisma fär Polarimeter den Beobachter

vollkommen unabhängig vom Farbenunterscheidungsvermögen machen, da die Einstellung

nicht, wie bei den Apparaten mit weiſsem Lichte, auf dem Urtheile beruht, ob zwei

Felder gleich oder verschieden gefärbt sind, sondern ob zwei an einander stoſsende

dunkle Streifen auf spectral gefärbtem Grunde genau in einer Flucht liegen, oder ob

sie seitlich gegen einander verschoben sind. Beim Gebrauche wird der Apparat derart

eingestellt, daſs die erwähnten zwei dunklen Streifen genau an einander stoſsen.

Nach dem Einlegen der Flüssigkeitssäule verschieben sie sich seitlich gegen

einander, worauf man den Analysator so lange dreht, bis die Streifen wieder in eine

Flucht gelangen.

Das zur Beleuchtung des Gesichtsfeldes dienende weiſse Gas- oder

Erdöllicht gelangt durch

die Sammellinse a (Fig. 6 Taf. 34) zum

Polarisator b, worauf es durch die beiden Quarzprismen

c, c1 (sogen.

Soleildoppelprismen) tritt. Von diesen beiden mit wagerechtem Stoſs an einander

gefügten, gleich dicken Quarzplatten ist eine links–, die andere rechtsdrehend.

Betrachtet man sie durch den parallel zum Polarisator gestellten Analysator d, so geben sie bekanntlich eine Mischfarbe, welche aus

sämmtlichen Spectralfarben besteht, mit Ausnahme jener Farbe, welche unter einem

rechten Winkel gegen die Polarisationsebene des Analysators polarisirt ist. Sieht

man daher den durch den Analysator gegangenen Lichtstrahl durch das anapoklitische

Prisma e (vgl. auch Fig. 7 Taf. 34) an, so

bemerkt man ein Spectrum, in welchem eben jene Farbe fehlt, welche vom Analysator

nicht durchgelassen wurde; anstatt dieser Farbe erscheint in dem Spectrum eine

dunkle Linie. Um den dunklen Streifen möglichst deutlich erblicken zu können, wählt

man die Plattendicke der Quarze so, daſs beiläufig das mittlere Gelb verschwindet

und anstatt desselben die dunkle Linie im hellsten Theile des Spectrums auftritt.

Legt man nun das mit der auf ihr Drehvermögen zu prüfenden Flüssigkeit gefüllte

Proberohr f ein, so findet eine Farbenänderung der

beiden Quarzhälften statt. Die in gleichem Sinne mit der Flüssigkeit drehende

Quarzhälfte bewirkt bekanntlich eine weitere Drehung der Polarisationsebene, während

die der anderen Hälfte entsprechende Polarisationsebene durch die Flüssigkeit

zurückgedreht wird.

Blickt man daher jetzt durch das Spectralprisma e, so

bemerkt man im Spectrum, welches eigentlich aus zwei genau über einander liegenden,

den beiden Quarzen entsprechenden Spectren besteht, die obere Hälfte des dunklen

Streifens seitlich verschoben gegen die untere, d.h. es fehlt oben sowohl, als unten

jetzt eine andere Farbe als das der Normalstellung entsprechende Gelb. Die nun

fehlenden, durch die dunklen, seitlich gegen einander verstellten Streifen ersetzten

Farben sind jene, welche nach dem Einlegen der drehenden Flüssigkeit in den

betreffenden neuen Mischfarben der beiden Quarzhälften fehlen, d.h. es sind jene

zwei den beiden Quarzprismen entsprechenden Farben, welche nun unter 90° gegen die

Polarisationsebene des Analysators polarisirt sind. Dreht man nun den Analysator um

den Drehungswinkel der Flüssigkeit nach, so wird wieder der Normalzustand

hergestellt, d.h. der Analysator läſst das mittlere Gelb der beiden Quarzprismen

nicht durch, da es wieder wie vor dem Einlegen der drehenden Flüssigkeit unter 90°

gegen die Polarisationsebene des Analysators polarisirt ist. Der Apparat ist so

eingerichtet, daſs vor dem Einlegen des Proberohres der Alhydadenzeiger g, welcher mit dem den Analysator tragenden Rohre fest

verbunden ist, beiderseits auf Null Grad oder Procent des Limbus h zeigt. Vor dem Analysator ist das aus Linsen i bestehende Fernrohr eingeschaltet. Um ferner ein

scharfes Spectralbild zu erhalten, wird vor dem Quarzdoppelprisma c ein durch Schraube l

(vgl. Fig. 8

Tafel 34) stellbarer Spalt k angebracht.

Th. Duboscq (Sucrerie indigène, 1885 Nr. 12) verwendet

zu seinem Fransen-Saccharimeter für weiſses Licht

(Erdölflachbrenner) das Sénarmont'sche Prisma mit

verändertem Winkel. Das der der Linse l (Textfigur 1) und dem Foucault'schen Polarisator F in der Fassung

A liegende Prisma S

besteht aus zwei senkrecht zur Achse geschnittenen Quarzprismen von

entgegengesetzter Drehung, welche beide in einem umgekehrten Verhältnisse zwei

Systeme bilden, so daſs es zwischen zwei Nicols mit sich kreuzenden Hauptschnitten

zwei schwarze geradlinige Fransen zeigt (Textfig. 2),

welche in ihrer Verlängerung scharf an einander schlieſsen. Wird aber das

Beobachtungsrohr T mit einer rechtsdrehenden Lösung

eingelegt, so verschieben sich die Fransen, wie Textfigur

3 zeigt. Um sie wieder in die gerade Linie zu bringen, wird die links

drehende Quarzkeilausgleichung C eingeschaltet, welche

durch Längsverschiebung die Fransen wieder in gerade Linie bringt. Die oben

geschliffene, rechts drehende Quarzplatte p gleicht im

Nullpunkte die Dicke der links drehenden Quarzkeile aus. Das analysirende Prisma N und das Fernrohr mit den Linsen O, o, der Knopf M zur

Einstellung der Quarzkeile und der getheilten Skala, sowie die Schraube E für die Einstellung des Nullpunktes vervollständigen

den Apparat.

Fig. 1., Bd. 258, S. 502Fig. 2., Bd. 258, S. 502Fig. 3., Bd. 258, S. 502Die untere Skala des Saccharimeters entspricht Quarzdicken in 0mm,01, die obere zeigt, wie viel Gramm Zucker

100cc der Lösung enthalten, bei einem

Normalgewichte von 16g,20. (Vgl. Trannin 1885 255 * 293.)

Die Bürette von J. Wallensteiner in

Stuttgart (* D. R. P. Nr. 33029 vom

5. April 1885) besteht, wie Fig. 10 Taf. 34 zeigt, im

Wesentlichen aus der mit dem kegelförmigen Einsatze b

versehenen Glasröhre a mit der unten angebrachten

Verlängerung a1 und der

mit dem kegelförmigen Ansätze c1 versehenen Glasröhre c. Die Verlängerung a1 dient zur Drehung der Glasröhre a, um durch die Oeffnung b1 die Flüssigkeit abzulassen bezieh. den

Abfluſs aufzuheben, ohne daſs durch die Wärme der Hand die Flüssigkeit erwärmt

wird.

G. Th. Beilby in Midcalder (D. R. P. Nr. 33405 vom 31.

December 1884) verwendet

für Wärmemessungen trockene atmosphärische Luft, welche

in einem kleinen Behälter a (Fig. 16 Taf. 34)

eingeschlossen wird. Beim Erwärmen wird ein Theil derselben durch das

Verbindungsrohr d in die mit Kühler e umgebene Meſsröhre b

gedrückt und treibt in dieser den Quecksilberpfropfen c

in die Höhe, so daſs durch die veränderte Stellung des letzteren zur Gradtheilung

von b das Volumen der aus a nach b gedrückten Luft bestimmt werden

kann. Hierbei kann man das in der Verbindungsröhre d

enthaltene Gas, da es von dem Temperaturwechsel unbeeinfluſst bleibt,

vernachlässigen. Die Temperatur wird dann in bekannter Weise berechnet.

Durch die in Fig.

15 Taf. 34 dargestellte Anordnung wird in dem Apparate während der

Arbeitszeit ein annähernd gleicher Druck dadurch erhalten, daſs man das freie Ende

der Meſsröhre b sich in ein luftdicht geschlossenes

Gefäſs j von verhältniſsmäſsig groſsem Inhalte endigen

läſst. Dieses Gefäſs ist gleich der Meſsröhre b von

einem Gehäuse e so umschlossen, daſs rundum ein freier

Raum zum Einleiten von Dampf behufs Aufrechterhaltung einer gleichbleibenden

Temperatur gebildet ist. Wenn das Verhältniſs der cubischen Inhalte der Meſsröhre

b und des Gefäſses j

bekannt ist, so kann die Berichtigung für die schwachen Druckänderungen innerhalb

des Apparates leicht an der Gradtheilung angebracht werden.

Zur Bestimmung des Hämoglobins im Blute durch

colorimetrische Vergleichung mit Rubinglas ist nach E. F. v.

Marxow in Wien (* D.

R. P. Nr. 33408 vom 16. Mai 1885) die Beobachtung bei gelbem Licht, z.B.

gewöhnliches Lampen- oder Gaslicht, erforderlich, um die sonst störenden violetten

Strahlen unschädlich zu machen.

Die mit dem Gestelle fest verbundene Platte a (Fig. 13 und

14 Taf.

34) ist mit einer Oeffnung versehen, über welche die den Cylinder oder das Prisma

b tragende Glasplatte c gesetzt wird. Der zur Aufnahme des zu untersuchenden Blutes bestimmte

Behälter wird am besten aus einem Stücke Glasrohr, welches abgeschliffen und mit

Glaskitt oder Canadabalsam auf der farblosen Glasplatte befestigt wird, hergestellt.

Durch Einkitten einer Scheidewand aus Glas oder Metall wird der Cylinder oder das

Prisma in zwei Theile geschieden.

Unter der Platte a ist eine Metallfassung d angebracht, deren unterer gezahnter Theil in die

Zähne eines Triebes e eingreift, dessen Achse in dem

Gestelle drehbar gelagert und mit einer Handscheibe f

versehen ist. In der Fassung d ist der Keil h aus gleichmäſsig schwach rothgefärbtem Glase

befestigt, so daſs er sich bei einer durch Drehung der Handscheibe f erfolgenden Bewegung der Fassung d mit dieser verschiebt, wobei er durch die Hülsen g, welche an der Unterseite der Platte a befestigt sind, geführt wird.

Die Glaskeile werden aus schwach und ganz gleichmäſsig gefärbtem rothem Glase, am

besten echtem Rubinglase, hergestellt, indem man eine groſse Fläche eines rothen

Glasstückes eben schleift, hierauf auf der geschliffenen Fläche eine gleich groſse Platte

aus vollkommen farblosem Glase i von rechteckigem

Querschnitte mit farblosem Kitt oder Canadabalsam befestigt und hierauf die zweite

groſse Fläche des rothen Glases so schleift, daſs ein Keil aus Rubinglas entsteht,

dessen Dicke an einem Ende gleich Null ist. Die farblose Glasunterlage i wird an dem Keile h

gelassen, da sie diesem zum Schütze dient und die Befestigung in der Fassung d erleichtert. Da der äuſsere Rand des Glaskeiles h immer genau senkrecht unter der Scheidewand des

Cylinders oder Prismas b liegen soll, muſs der freie

Rand des Keiles vollkommen geradlinig und parallel der Führungsrichtung sein.

Um den Apparat zur Untersuchung des Blutes auf seinen Hämoglobingehalt geeignet zu

machen, muſs auf dem Glaskeile h die Stelle bezeichnet

werden, deren Helligkeit derjenigen einer bestimmten Menge Blutes von normalem

Hämoglobingehalte gleich ist. Um diese Stelle zu linden und den Keil zu eichen, wird

von einer Anzahl gesunder, kräftiger, im mittleren Lebensalter stehender Menschen

das Blut in der Weise untersucht, daſs man eine bestimmte Menge desselben in den

einen Theil des Behälters b bringt, dessen beide Theile

(vortheilhaft bis zur gleichen Höhe) mit Wasser gefüllt sind. Wenn das Blut im

Wasser vollständig aufgelöst ist, wird die Glasplatte c

mit dem Behälter b so über die Oeffnung der Platte a gelegt, daſs die Scheidewand genau senkrecht über dem

äuſseren Rande des rothen Glaskeiles h liegt. Hierauf

wird der Glaskeil mittels des Triebes e so weit unter

dem mit reinem Wasser gefüllten Theile des Behälters b

verschoben, bis beide Theile des Behälters ein vollkommen gleiches Aussehen

besitzen, was dann eintritt, wenn sich unter dem reinen Wasser diejenige Stelle des

Keiles befindet, welche vermöge ihrer Dicke im durchtretenden Lichte die gleiche

Absorption bewirkt wie die Blutlösung im Behälter b.

Damit die Lichtstrahlen in geeigneter Richtung durch den Behälter b fallen, ist am Gestelle ein Spiegel k angebracht. Die Skala wird durch einen in der Platte

a angebrachten Schlitz l abgelesen.

Nach A. Blümcke (Annalen der Physik, 1885 Bd. 25 * S.

419) setzt sich, wie aus Fig. 12 Taf. 34 zu

entnehmen, das Rohr R, welches sich an das Gefäſs G des Thermostaten

anschlieſst, nach oben fort und mündet in ein Gefäſs G1. Um den Apparat zum Gebrauche

herzurichten, füllt man zuerst den U-förmigen Theil des Rohres R mit dem ein für allemal in demselben bleibenden

Quecksilber. Hierauf gieſst man bei offenem Hahne H die

Flüssigkeit ein; etwa sich bildende Luftblasen kann man leicht entfernen. Dann setzt

man das Ganze bei immer noch offenem Hahne in das Bad und schlieſst bei Erreichung

der gewünschten Temperatur ab. Das Quecksilber ist dabei nur solchen Schwankungen

ausgesetzt, wie sie der drückenden Flüssigkeitssäule in R und G1

entsprechen; diese kann man aber so gering machen, wie man will, z.B. in sehr

einfacher Weise durch Saugen oder Einblasen von Luft am oberen Theile des Gefäſses

G1. Das

Gaszuleitungsrohr r ist also nur um ganz geringe

Beträge zu verschieben. Soll die Temperatur geändert werden, so braucht man nur den

Hahn zu öffnen und im geeigneten Augenblicke zu schlieſsen.

C. F. Cross und E. J. Bevan

(Chemical News, 1885 Bd. 52 * S. 207) oxydiren die Kohlenhydrate mittels Chromsäure und messen die gebildeten Gase, bestehend

aus Kohlenoxyd und Kohlensäure. Die Probe, z.B. Zellstoff, wird mit Schwefelsäure

gemischt in die Flasche e (Fig. 11 Taf. 34)

gebracht, dann ein Röhrchen mit Chromsäure eingesetzt und mit der Zwischenflasche

a und dem Meſsrohre n

verbunden. Durch Schütteln der Flasche e und gelindes

Erwärmen wird die Zersetzung beendet. 0g,106

Zellstoff lieferten so 91cc,5 Kohlenoxyd und

Kohlendioxyd bei 15°, entsprechend 43,65 Proc. Kohlenstoff.

Ch. Cloëz (Bulletin de la Société chimique, 1885 Bd. 43

* S. 102) füllt zur ununterbrochenen Herstellung von

Wasserstoff den 40cm hohen Cylinder A (Fig. 9 Taf. 34) mit Zink.

Die Säure flieſst durch das Rohr a zu, welches bis auf

den Boden geht, hier umbiegt und über dem Zink endigt, die gebildete Lösung wird

durch Rohr b und Heber h

abgelassen, der Wasserstoff entweicht durch Rohr w.

Fig. 4., Bd. 258, S. 505Clem. Winkler (Berichte der deutschen chemischen

Gesellschaft, 1885 * S. 2533) verwendet zur Reduction der Gase auf den Normalzustand zwei durch einen Schlauch

verbundene Rohre. Die Meſsrohre A (Textfig. 4) faſst vom Hahne bis zur Nullmarke 100cc; die Theilung erstreckt sich, von der Nullmarke

ab. gerechnet, nach oben hin auf 5cc, nach unten

auf 25cc Röhreninhalt, derart also, daſs sich 95

bis 125cc, und zwar auf 0,1 genau, daran ablesen

lassen. Diesen beiden Grenzvolumen würden 100cc am

Normalzustande gedachter Luft, mit Feuchtigkeit gesättigt bei 800mm Barometerstand und 0° Temperatur bezieh. 700mm und 30°, annähernd entsprechen, so daſs also

die Theilung für jede unter mittleren Verhältnissen denkbare Volumenänderung

ausreichen würde. Die Röhre A wird in senkrechter

Stellung von dem feststehenden Unteren Arme des Gestelles getragen, daſs die

Theilung vollkommen sichtbar bleibt, Die Standröhre B

ist ein gewöhnliches, oben offenes und nur mit Staubkappe bedecktes Rohr.

Dasselbe ist in den oberen Arm des eisernen Gestelles eingespannt und läſst sich, da

dieser Arm mit Getriebe versehen ist, durch die daran befindliche Schraube beliebig

auf und nieder

bewegen. Um den Apparat für den dauernden Gebrauch ein- für allemal herzurichten,

hat man, am besten unter Anwendung von Quecksilber als Sperrflüssigkeit, die

Meſsröhre A mit einem Luftvolumen zu füllen, welches im

Normalzustande genau 100cc betragen würde.

Tafeln