| Titel: | Neuerungen an Sicherheitsventilen für Dampfkessel. |

| Fundstelle: | Band 261, Jahrgang 1886, S. 2 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Sicherheitsventilen für

Dampfkessel.

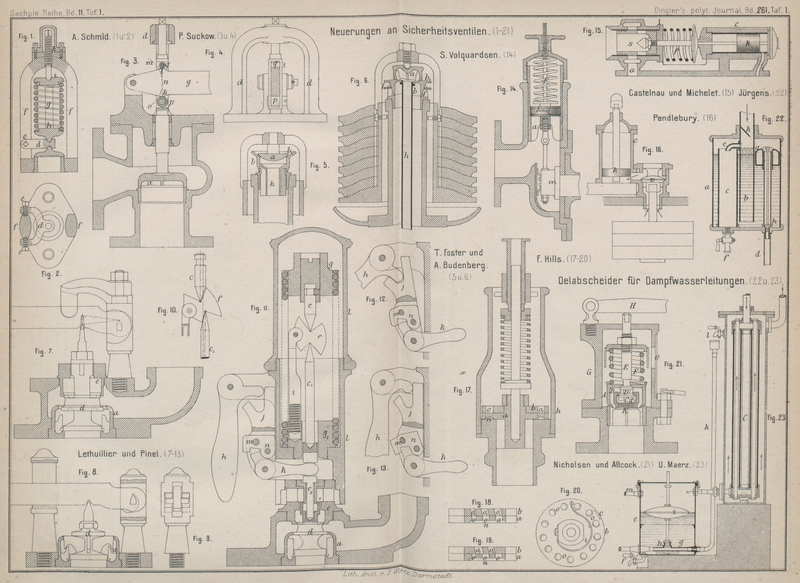

Patentklasse 13. Mit Abbildungen auf Tafel 1.

Neuerungen an Sicherheitsventilen für Dampfkessel.

Im Anschlusse an den Bericht in D. p. J. 1884 252 * 1 und 253 * 106 sind

nachstehend einige neuere Formen von Sicherheitsventilen für Dampfkessel

aufgeführt.

Von A. Schmid in Zürich (* D. R. P. Kl. 47 Nr. 26858 vom

21. Oktober 1883) rührt das in Fig. 1 und 2 Taf. 1 dargestellte

Ventil mit Federbelastung her. Dasselbe zeichnet sich durch groſse Einfachheit und

besonders dadurch aus, daſs an dem ebenen Ventilteller keinerlei Rippen- oder

Cylinderführung vorhanden ist, welche bekanntlich das Spiel des Ventiles erheblich

beeinträchtigen kann. Die Belastungsfeder liegt zwischen zwei Scheiben i und

h, von denen die untere in einer Höhlung des

gegabelten Armes d ruht, welcher sich andererseits mit

einer gleichen Höhlung auf den Ventilteller stützt. In eine Höhlung der oberen

Platte i greift die Stellschraube k ein. Der Arm d ist

mittels zweier Schrauben e mit Körnerspitzen an dem

einen Arme des Bügels f gelagert. Zur Begrenzung des

Ventilhubes dient der punktirt angedeutete Stift g.

Jede Klemmung und merkbare Reibung ist bei dieser Anordnung ausgeschlossen; das

Ventil kann zwar eine schiefe Lage annehmen, doch erscheint dies hier nicht

nachtheilig. Die Stellschraube k kann durch eine

darüber geschraubte Kappe unzugänglich gemacht werden.

P. Suckow und Comp. in Breslau (* Erl. D. R. P. Nr.

25918 vom 3. Juli 1883) haben, wie aus Fig. 3 und 4 Taf. 1 zu ersehen ist,

zur Verminderung der Reibung in der gegabelten, mit dem Ventilteller aus einem

Stücke hergestellten Ventilspindel ein Röllchen p

angebracht, auf welches sich der Belastungshebel g

stützt. Ein zweites kleineres Röllchen q ist über dem

Hebel behufs Anhebens des Ventiles u.s.w. angebracht. Damit die Berührungsstellen

immer in der Mittelebene der Spindel bleiben, ist der Hebel g an dieser Stelle durch Evolventen bebegrenzt, welche durch Rollen der

Geraden kl auf dem Kreisbogen mno entstehen. Die Ventilspindel ist oberhalb des Hebels in dem Bügel d noch einmal geführt, während sie selbst den Hebel g gegen seitliches Ausweichen sichert und eine

besondere Führungsgabel für denselben überflüssig macht. Die Führungsrippen am

Ventile a fallen hier gleichfalls fort. Die Reibung an

der Ventilspindel kann jedoch ziemlich bedeutend werden, wenn der Belastungshebel

einen zufälligen seitlichen Druck auf dieselbe ausüben sollte.

Mit dem Ventile von Lethuillier und Pinel (vgl. 1884 253 * 106) wurden neuerdings auch von einem Ausschusse

der Société industrielle du Nord de la France Versuche

angestellt, über welche von Mollet-Fontaine in dem Bulletin der Gesellschaft, 1885 * S. 37 berichtet wird.

Diese Versuche fielen ebenso günstig aus wie die früher a. a. O. erwähnten Versuche

von Roland, so daſs in der That dieses Ventil sehr

zweckmäſsig erscheint. Dasselbe hebt sich nicht stoſsweise, sondern langsam bei nur

wenig wachsender Spannung bis auf ¼ des Durchmessers, senkt sich ebenso allmählich

wieder und schlieſst bei einer Pressung, die nur etwa 0,2 bis 0at,25 unter dem Drucke liegt, bei welchem das

Ventil abzublasen beginnt.

Ein neuerer Vorschlag von Lethuillier und Pinel in Rouen

(* D. R. P. Nr. 31151 vom 1. August 1884, Zusatz zu * Nr. 26575 vom 26. Juli 1883)

betrifft die Anordnung, für Schiffs- und andere Kessel,

bei welchen der Dampf nicht unmittelbar in den Kesselraum ausströmen darf, sowie

eine Anordnung mit Federbelastung, bei welcher der schädliche Einfluſs der mit

wachsendem Ventilhube eintretenden Erhöhung der Federspannung aufgehoben wird. In

Fig. 7 bis

13 Taf. 1

sind diese Neuerungen nach dem oben genannten Bulletin dargestellt. Bei der

Anbringung des Ventiles in einer Kammer mit seitlichem Abströmungsrohre stellte es

sich heraus, daſs die groſsen Dampfmengen nicht schnell genug entweichen konnten und

daher einen Rückdruck auf die obere Fläche der mit dem

Ventile verbundenen Scheibe d (Fig. 8) ausübten. Die

Stoſswirkung des Dampfes gegen die untere Fläche von d

wurde dadurch abgeschwächt und das Ventil nicht so hoch gehoben wie bei ganz freiem

Dampfaustritte. Es ist deshalb der das Ventil umgebende Mantel a, wie in Fig. 7 und 11 ersichtlich, oben noch

mehr eingezogen, so daſs zwischen diesem und der Scheibe d nur ein schmaler Spalt bleibt. Auſserdem ist oberhalb d noch ein Aufsatz von etwas kleinerem Durchmesser

angebracht, welcher mit geringem Spielraume in den eingeschraubten Deckel e eintritt. Bei dieser Anordnung soll die Wirkung

dieselbe sein wie bei freiem Dampfaustritte. Bei ganz gehobenem Ventile legt sich

die Scheibe d gegen den unteren Rand von e.

Alle Gelenke sind von Lethuillier und Pinel in Form von

Schneiden ausgeführt, so daſs die Reibung an denselben sehr gering ausfällt.

Fig. 7 und

8 zeigen

das Ventil für Gewichtsbelastung mit seitlichem Dampfabströmungsrohre und für

offenen Dampfaustritt, Fig. 11 für

Federbelastung eingerichtet. Im letzteren Falle steht auf dem Ventile ein senkrecht

geführter Stift c2, auf

diesem mit einer Kegelspitze ein zweiter Stift c1 und auf diesem unter Einschaltung eines kleinen

Hebels f ein dritter Stift c, welcher in der in den Muff g

eingeschraubten Stellschraube gehalten wird. An g ist

das obere Ende der Feder befestigt, während das untere Ende derselben an dem in das

Gehäuse eingeschraubten Muffe g1 gehalten wird. Die Feder wird mithin auf Zug beansprucht. Die Stifte c1 und c

fassen den Hebel f zwischen zwei Schneiden, welche

gegen die Achse des Hebels eine solche Lage haben, daſs bei geschlossenem Ventile

die Achsen von c1 und

c zusammenfallen (Fig. 11), bei gehobenem

Ventile aber nach entgegengesetzten Seiten gedrückt werden (vgl. Fig. 10), so daſs der

Hebelarm des Dampfdruckes vergröſsert, der der Belastung aber verkleinert und damit

die Zunahme der letzteren ungefähr ausgeglichen wird. Durch diese schiefe Stellung

der oberen Stifte wird allerdings an dem unteren Stifte c2 die Reibung in der Führung erheblich

vergröſsert. Der Hebel f wird von einer in g1 eingeschraubten

Stange i gehalten. Das Ganze ist in eine Hülse l eingeschlossen, an welcher auſsen ein Handgriff h sowie ein zweitheiliger Winkelhebel jk zum Anheben des Ventiles von Hand gelagert sind. Der

Theil k bildet selbst wieder einen kleinen Winkelhebel,

dessen kurzer Arm sich gegen eine mit j verbundene

Knagge n derart legt, daſs durch Anheben des

Handgriffes h (Fig. 12) auch das Ventil

angehoben werden kann, daſs aber andererseits ein selbstthätiges Anheben des

Ventiles nicht gehindert wird und eine Ueberlastung desselben durch die Hebel

unmöglich ist. Die Stahlknagge n ist durch einen

gewöhnlichen Stahlzapfen

und auſserdem durch einen Bleizapfen m mit j verbunden. Durch einen leichten Schlag auf n kann der letztere abgeschert und n in die Lage Fig. 13 gebracht werden,

wenn ein Feststellen des Ventiles bei einem Federbruche o. dgl. nöthig wird.

F. H. Hills in New-York (* D. R. P. Nr. 31528 vom 14.

Oktober 1884) will eine genügende Erhebung des Ventiles in folgender Weise erzielen:

Wie aus Fig.

17 Taf. 1 ersichtlich, hat die Ventilscheibe einen breiten Rand, in

welchen eine Ringnuth n eingedreht ist. Von dieser Nuth

geht eine Anzahl Bohrungen o (vgl. Fig. 18 und 19 Taf. 1)

durch die Ventilscheibe hindurch und eine gleiche Zahl, jedoch schräg gestellter

Bohrungen o1 befindet

sich in einer auf dem Ventilteller drehbar ruhenden Scheibe b. Die relative Drehung beider Scheiben gegen einander wird durch einen in

eine Aussparung von b greifenden Stift c (Fig. 20) begrenzt. Bei

geschlossenem Ventile wird die Scheibe b durch eine

Feder i in der einen Grenzlage gehalten, bei welcher

die Bohrungen o und o1 nur ganz wenig über einander greifen. Wird das

Ventil gehoben, so wird der in die Ringnuth n

eintretende Dampf zum groſsen Theile durch diese Löcher entweichen und wegen der

schrägen Stellung der Löcher o1 die Scheibe b bei

steigendem Dampfdrucke allmählich in die andere Grenzstellung drängen, in welcher

die Löcher o und o1 sich gegenseitig decken (vgl. Fig. 19) und dadurch dem

Dampfe eine genügende Ausfluſsöffnung schaffen. Bei abnehmender Spannung wird die

Scheibe b ebenso allmählich durch die Feder i wieder zurückgedreht. Da hier, sobald das Ventil sich

nur etwas gehoben hat, auf die untere Fläche seines breiten Randes ein erheblicher

Ueberdruck hervorgerufen wird, so ist anzunehmen, daſs auch eine ziemlich bedeutende

Erhebung des Ventiles stattfinden wird. Von wesentlichem Einflüsse wird dabei die

Gröſse des zwischen den Scheiben a und b und der Hülse h

bleibenden Ringspaltes sein. Um einen dichten Abschluſs zu erreichen, wird es nöthig

sein, die äuſsere Ringfläche des Ventilrandes nicht aufsitzen zu lassen.

Th. Foster und A. Budenberg in Manchester (* D. R. P.

Nr. 30659 vom 26. Juli 1884) wollen zwei Ventilteller von gleichem Durchmesser über

einander lagern, um eine hinreichende Ausfluſsöffnung zu erhalten. In Fig. 5 und 6 Taf. 1 sind

zwei derartige Anordnungen abgebildet. Das untere Ventil b hat oben einen breiten Rand b1, auf welchem sich der Sitz für das obere Ventil

a befindet. Auf letzterem ruht die Belastung. Wird

nun das Ventil a durch den Dampfdruck – allein oder

gleichzeitig mit b – etwas gehoben, so wird durch den

über den Rand b1

hinwegblasenden Dampf der auf demselben lastende Luftdruck zum Theile aufgehoben,

das untere Ventil b folglich etwas entlastet. Damit bei

der Anordnung Fig.

6 nicht auch durch den unten ausblasenden Dampf eine Druckverminderung auf

der unteren Fläche des Randes b1 hervorgerufen werde, ist an den mit dem

Ventilsitze verbundenen Führungsrippen f ein fester

Ring l angebracht. Damit ferner die durch die

Ausströmung am unteren

Sitze hervorgerufene Druckverminderung nicht auf das obere Ventil a schädlich einwirke, ist für dieses ein besonderes

Zuströmungsrohr h vorgesehen. Die Anordnung Fig. 5

unterscheidet sich von der Anordnung Fig. 6 im Wesentlichen nur

dadurch, daſs die Sitzfläche des oberen Ventiles a

kugelförmig gewählt und dem entsprechend auch der Rand von b nach oben aufgebogen ist. Die Patentschrift enthält noch eine Verbindung

des Ventiles mit einem Schwimmer, welcher bei zu tief sinkendem Wasserstande das

Ventil etwas entlastet, so daſs dasselbe zugleich als Speiserufer wirkt.

Die durchaus unzuverlässige Anwendung von Kolben an Stelle von oder in Verbindung mit

Ventilen ist auch wieder mehrfach in Vorschlag gebracht. So wollen M. Castelnau und Ch.

Michelet in Paris (* D. R. P. Nr. 30680 vom 30. August 1884) auf den

Dampfkessel einen kleinen Cylinder c (Fig. 15 Taf. 1)

anbringen, dessen Kolben k einerseits durch den

Dampfdruck, andererseits durch eine Feder f oder einen

Gewichtshebel belastet und dessen Stange an einen Kolbenschieber s angeschlossen ist. Wird der Kolben k bei übermäſsiger Dampfspannung verschoben und dadurch

auch der Schieber s bewegt, so öffnet dieser einen

Kanal a, durch welchen der Dampf aus dem Kessel frei

entweichen kann. Die groſse Reibung eines dicht schlieſsenden Kolbenschiebers würde

allein den Apparat unbrauchbar machen.

S. Volquardsen in Wyk auf Föhr hat nach dem Praktischen Maschinenconstructeur, 1885 * S. 304 bei

einem ähnlichen Sicherheitsventile statt des Kolbenschiebers einen flachen Schieber angewendet. Der Teller des Ventiles

a (Fig. 14 Taf. 1) ist als

Kolben b gebildet, gegen welchen die Feder f drückt. An das Ventil a

ist der Schieber m angehängt, so daſs bei einer

Erhebung des ersteren der letztere das Dampfausströmungsrohr öffnet.

Etwas zweckmäſsiger erscheint die in Fig. 16 Taf. 1

abgebildete Einrichtung von J. und R. Pendlebury in

Preston (Englisches Patent 1884 Nr. 10524). Ein kleines Ventil v mit unmittelbar angehängter Belastung läſst beim

Ueberschreiten der festgesetzten Spannung Dampf unter den Kolben k des kleinen Cylinders c

treten, dessen Kolbenstange unter den Belastungshebel des eigentlichen

Sicherheitsventiles stöſst. Je nach der Gröſse des Kolbens k wird das eigentliche Sicherheitsventil hierdurch theilweise oder ganz

entlastet, so daſs es sich hinreichend erheben kann. Sobald in Folge Sinkens der

Dampfspannung das Ventil v wieder niederfällt, kann der

in c befindliche Dampf oberhalb v frei entweichen, worauf auch das eigentliche Sicherheitsventil sich

wieder schlieſsen wird. Der Kolben k darf hier

allerdings einigen Spielraum haben, so daſs ein Festklemmen desselben nicht so

leicht zu befürchten ist; doch wird man derartige umständliche Einrichtungen gern

vermeiden, wenn man auf einfachere Weise denselben Zweck erreichen kann, wie es mit

manchen der neueren Sicherheitsventile in der That der Fall zu sein scheint.

Um eine Mehrbelastung des Gewichtshebels von Sicherheitsventilen zur Erzielung einer

höheren Dampfspannung im Kessel unmöglich zu machen, haben W. N. Nicholson und A. Th. Allcock in Newark

upon Trent (* D. R. P. Nr. 30143 vom 24. Juli 1884) in einem einfachen, von dem

Gewichtshebel unter Vermittelung einer Feder angepreſsten Ventile ein zweites

entgegengesetzt sich öffnendes kleineres Ventil angeordnet, welches mit dem

Druckstifte für den Gewichtshebel verbunden ist. Wird demnach der Gewichtshebel mehr

als zulässig belastet, so wird die Feder zusammengedrückt und das kleinere Ventil

geöffnet, der Dampf kann also ausströmen und dabei gleichzeitig eine Pfeifenglocke

zum Tönen bringen.

In dem Zusatzpatente * Nr. 34063 vom 5. April 1885 wird zur Ausgleichung des kleinen

Ventiles dasselbe als Doppelsitzventil ausgeführt. Das Ventil A (Fig. 21 Taf. 1) hat zwei

Kammern B und C, von

welchen die obere Kammer B durch zwei seitliche nach

abwärts gerichtete Kanäle mit dem Dampfraume des Kessels, die untere Kammer durch

zwei in der Mitte zwischen den ersteren Kanälen radial gerichtete Kanäle mit dem

Innenraume der Glocke G und durch Oeffnungen O in derselben mit der Auſsenluft in Verbindung steht.

Das Ventil A wird von dem Gewichtshebel H unter Vermittelung der Feder F angepreſst und ist die letztere durch eine Mutter auf der Spindel E zu spannen. An der Spindel E sitzt unten das Doppelsitzventil Z), welches also bei Eröffnung durch

die Kammer C auch nach unten eine Verbindung mit der

Auſsenluft herstellt und dadurch dann entlastet ist. Um das Ventil D einbringen zu können, ist die Kammer C von unten durch einen Schraubenpfropfen K verschlossen; derselbe erhält wie auch das Ventil D eine vorstehende Nase I,

so daſs bei Drehung der Spindel E auch das Hauptventil

A mitgenommen wird und folglich eingeschliffen

werden kann. Die Glocke G, deren Befestigungsschrauben

gegen ein unberufenes Lösen mit Schlössern versehen sind, verhindert somit einen

unberufenen Zugang zu den Ventilen und der Feder F.

Tafeln