| Titel: | Neuerungen in der Gespinnstfabrikation; von Hugo Fischer. |

| Autor: | Hugo Fischer |

| Fundstelle: | Band 261, Jahrgang 1886, S. 49 |

| Download: | XML |

Neuerungen in der Gespinnstfabrikation; von

Hugo Fischer.

(Patentklasse 76. Fortsetzung des Berichtes Bd.

260 S. 369.)

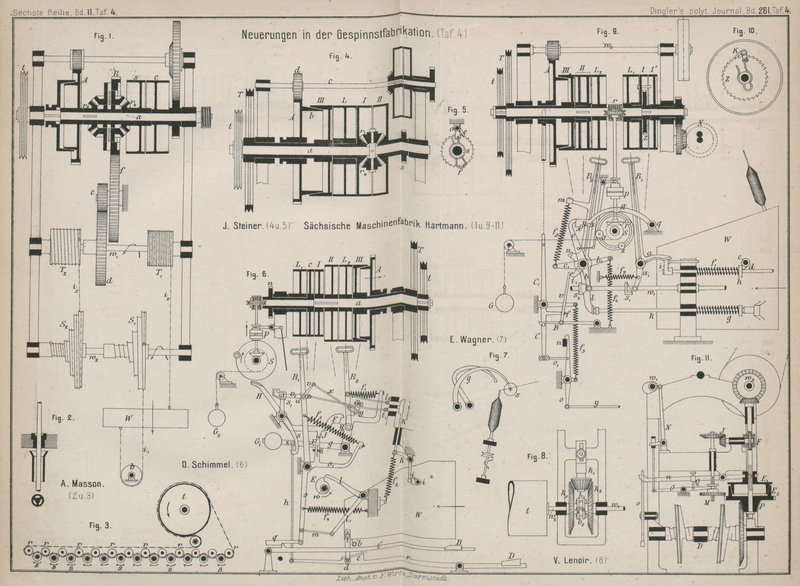

Mit Abbildungen auf Tafel

4.

Hugo Fischer, über Neuerungen in der

Gespinnstfabrikation.

6 c) Absetzend spinnende

Maschinen.

Die Geschwindigkeit des ausfahrenden Wagens und damit auch die Lieferungsfähigkeit

des Selfactors ist bekanntlich von der Festigkeit der in der Herstellung begriffenen

Fäden bedingt; sie ist während der Ausgabe des Fadens durch die Streckwalzen

constant und nahezu gleich der Austrittsgeschwindigkeit; eine Fadenverstreckung kann

daher in diesem ersten Theile der Wagenausfahrt nur in geringem Maſse erfolgen. Erst

nachdem durch die gleichzeitig stattfindende Spindeldrehung eine gewisse Festigung

des ausgegebenen Vorgespinnstes erfolgt und die Ausgabecylinder abgestellt sind,

findet unter Fortsetzung der Fadenfestigung die eigentliche Verstreckung der

ausgetretenen Fadenlänge statt. Hierbei bewegt sich der Wagen mit abnehmender

Geschwindigkeit bis an das Ende seines Weges. Während dieses letzten Theiles der

Wagen ausfahrt, sowie durch das der Beendigung desselben folgende Nachdrehen wird

die Fadendrehung vollendet. Die Erhöhung der Festigkeit des Fadens durch vermehrte

Drahtgebung während der Ausfahrt des Wagens, sowie namentlich eine Abkürzung der auf

das Nachdrehen verwendeten Zeit, muſs demnach eine Vermehrung der Garnerzeugung zur

Folge haben. Dies zuerst erkannt und durch geeignete Einrichtungen praktisch

ermöglicht zu haben, ist eines der vielen Verdienste Richard

Barimanns in Chemnitz (jetzt Sächsische

Maschinenfabrik), welcher am 16. Juni 1863 im Königreich Sachsen ein Patent

(Nr. 1595) auf einen die diesbezüglichen Einrichtungen enthaltenden

Streichgarnselfactor erhielt.Vgl. auch 1872 204 * 113. 1873 210 326. 1875 217 *

180. Dem Vorgange Hartmann's folgten

bald andere Spinnereimaschinenfabriken und es entstand eine Anzahl Mechanismen zur

Hervorbringung verschiedener Spindelgeschwindigkeiten während des Wagenauszuges.

Auch die vorliegenden Patentschriften betreffen mehrere Neuconstructionen solcher

Einrichtungen.

Antrieb für Streichgarnselfactoren zur Erzielung dreifacher, von der Wagenbewegung unabhängiger

Spindelgeschwindigkeit von J. Steiner in Chemnitz (* D.

R. P. Nr. 15455 vom 22. August 1880). Dieser Anordnung eigenthümlich ist die

Benutzung eines Umlaufgetriebes und eines Radgesperres zur Erzeugung der ersten und

zweiten Spindelgeschwindigkeit. In Fig. 4 Taf. 4 bezeichnet

a die Antriebwelle, mit welcher der kleine

Twistwürtel t und die Drehbolzen für die

Differentialräder r1,

r2 fest verbunden

sind. Lose auf dieser Welle stecken die Riemenscheiben I,

II und III; im Inneren von I und II angegossene

Kegelräder stehen mit den Rädern r1, r2 in Eingriff und vervollständigen das

Umlaufgetriebe.

Die verlängerte Nabe von III trägt den groſsen

Twistwürtel T und das verschiebbare, mit dem

Reibungskegel b versehene Absehlagrad A, welches von der Abschlagwelle c aus durch das Rad d

angetrieben wird. Zwischen den Scheiben I und III ist noch die Scheibe L

lose auf die Nabe von I geschoben zum Zwecke, während

des Abschlagens und Wageneinzuges, also während der Spindeltrieb abgestellt ist, den

Treibriemen aufzunehmen. Auf dem mit der Scheibe II

verbundenen Sperrrade s (vgl. Fig. 5 Taf. 4) gleitet der

Sperrkegel e, welcher um einen am Gestelle befestigten

Bolzen o drehbar ist und den eine Feder f in die Zahnlücken des Rades s einsenkt. Die Richtung der Zähne dieses Rades ist so gewählt, daſs die

Scheibe II nur im Sinne der Bewegung des Antriebriemens

umlaufen kann. Wird daher der Riemen auf die Scheibe I

geschoben, so wird in Folge Zurückhaltung der Welle a

durch die Lagerreibung das Umlaufgetriebe die Scheibe II in entgegengesetzter Richtung umzudrehen suchen, dem jedoch das

Gesperre s, e entgegenwirkt. Unter Ueberwindung der

Lagerreibung wälzen sich daher die Räder r1, r2 auf dem Kegelrade der Scheibe II ab und es folgt die Twistwürtelwelle a der Drehung der Scheibe I in gleicher Richtung, aber nur mit der halben

Geschwindigkeit (1. Spindelgeschwindigkeit). Wird dagegen durch weiteres

Rechtsschieben des Riemens auch die Scheibe II von

demselben bedeckt, so folgt auch sie dem Riemenzuge- beide Scheiben laufen daher

gemeinsam um und übertragen ihre Bewegung durch die jetzt als Kuppelung wirkenden

Differentialräder unmittelbar auf die Welle a, so daſs

diese jetzt die volle Umlaufgeschwindigkeit (2.

Spindelgeschwindigkeit) erhält. Um endlich die Spindeldrehung für das Ende des

Wagenauszuges und die Nachdrahtertheilung noch mehr zu steigern, wird der Riemen

über l und L rückwärts auf

die Scheibe III verschoben, so daſs diese die Bewegung

mittels des groſsen Würtels T auf die Spindeln

überträgt und letztere ihre gröſste (3.) Geschwindigkeit erlangen.

Am 7. Mai 1881 erhielt in Deutschland unter * Nr. 16284 die

Sächsische Maschinenfabrik in Chemnitz einen Spindelantrieb für Streichgarn-Feinspinnmaschinen patentirt, welcher sich

gegenüber der vorigen und anderen Einrichtungen durch eine stetige Aenderung der

Spindeldrehung auszeichnet und in Folge dessen jedenfalls eine gröſsere

Gleichförmigkeit des Gespinnstes erwarten läſst. Auch diese Einrichtung beruht auf

der Benutzung eines Umlaufgetriebes. In Fig. 1 Taf. 4 ist die

Anordnung skizzirt. Auſser dem Twistwürtel t ist nur

das Kegelrad r3 mit der

Antriebwelle a fest verbunden; die Riemenscheiben s und c, von denen die

erstere zum Betriebe der Spindeln, die letztere zum Betriebe der Mechanismen für das

Abschlagen, den Wagen-Ein- und Auszug sowie für die Cylinderbewegung dient, sind

ebenso wie das Abschlagbremsrad A und das

Differentialrad R lose auf die Welle geschoben. Das an

der Scheibe s befestigte Kegelrad r4 schlieſst das

Umlaufgetriebe. Das Rad R empfängt durch einen

besonderen Mechanismus selbstständige Drehung in der Umlaufsrichtung der Antriebscheibe s derart, daſs die doppelte Umlaufszahl desselben nicht

nur stets kleiner als die einfache Drehungszahl der Antriebscheibe ist, sondern daſs

sich dieselbe auch während der Wagenausfahrt, der Geschwindigkeitsänderung des

Wagens entsprechend, ändert. Der abnehmenden Geschwindigkeit des Wagens entspricht

hiernach eine allmähliche Zunahme der Drehungen des Twistwürtels.

In Fig. 1 ist

auf Grund der Patentschrift die Anordnung wiedergegeben, welche sich ergibt, wenn

die Differentialradbewegung von dem ausfahrenden Wagen abgeleitet wird. W bedeutet den Wagen, welcher durch das über die feste

Rolle b geleitete Seil i1 mit der Auszugsschnecke S1, durch das Seil i2 mit der

cylindrischen Seiltrommel T1 auf der Wagenwelle w1 verbunden ist. Die von der Riemenscheibe c aus angetriebene Auszugsschneckenwelle w2 trägt noch die mit

S1 völlig

gleichgestaltete Gegenschnecke S2

, welche das Seil i3 mit der cylindrischen Seiltrommel T2 verbindet. Die

Drehung der Welle w2

wird daher einerseits unmittelbar, andererseits durch Vermittelung des Spindelwagens

in gleicher Richtung auf die Wagenwelle w1 übertragen und von dieser aus mittels des Rades

d und des auswechselbaren Vorgeleges e, f dem Differentialrade R mitgetheilt. In Folge der abnehmenden Drehungszahl dieses Rades bei der

Ausfahrt des Wagens nehmen daher die Drehungen des Twistwürtels allmählich zu und

erreichen ihren gröſsten Werth am Ende der Wagenausfahrt, da bei dieser auch das Rad

R zum Stillstande kommt. Durch Twistwürtel

verschiedener Gröſse können die Drehungsverhältnisse der Spindeln überhaupt, durch

Auswechseln der Räder e, f kann aber auch die

Anfangsgeschwindigkeit bezieh. das Verhältniſs der kleinsten zur gröſsten

Geschwindigkeit abgeändert werden.

Auch die älteren Einrichtungen mit sprungweiser Aenderung der Spindelgeschwindigkeit

haben durch eine neue Construction der Sächsischen

Maschinenfabrik (* D. R. P. Nr. 24649 vom 13. März 1883) sinnreiche

Abänderungen erfahren, welche darzulegen unter Zuhilfenahme der Fig. 9 bis 11 Taf. 4 im Folgenden

versucht werden soll.

Der Antrieb der Spindelwelle erfolgt mit Hilfe von zwei Riemen, welche ungleiche

Geschwindigkeit besitzen. Der eine derselben dient zur Herbeiführung der ersten, der

andere, schneller laufende, zur Herbeiführung der zweiten und dritten

Spindelgeschwindigkeit. In Fig. 9 sind die beiden zur

Leitung dieser Riemen dienenden Riemengabeln R1 und R2 den Losscheiben L1, L2 gegenüber stehend, die Abschlagbremse A nicht eingerückt dargestellt. Der Wagen W steht vor den Cylindern X. Die letzte halbe Drehung der Steuerwelle w1, welche bei der Ankunft des Wagens vor

den Cylindern stattfand, hat bewirkt, daſs die Steuerscheibe s1 den Hebel a1

R1 freigab, die Scheibe

s2 den Hebel bc stützt. Ein Anschlag d

an der unterhalb der Winderwellen gelagerten und durch die ganze Länge des Wagens

reichenden Stange e hat die Abstellstange h

gegen die Cjlinder

vorgeschoben, dabei die Feder f1 gespannt, welche diese Stange umhüllt, und die

Knagge i unter den wagerechten Arm des Hebels aR1 geführt, so daſs

dieser, obgleich von der Steuerscheibe s1 freigegeben, doch nicht dem Zuge der Feder f2 folgen kann, der

Riemenführer R1 also

vor der Losscheibe L1 verbleibt. Am Schlusse der Einfahrt hat

ferner der Wagen, an die federnde Bufferstange k

stoſsend, diese bis an das Ende des Hebels l gedrückt;

dieser Hebel sitzt aber mit der Riemengabel R2 auf ein und derselben Nabe, so daſs diese Gabel

verhindert ist, dem Zuge der an m angreifenden Feder

f3 zu folgen, und

demnach auch die Gabel R2

vor der Losscheibe L2 verbleibt. Der zum Einrücken der Mechanismen für

den Wageneinzug bestimmte Hebel n ist durch die Klinke

o gesperrt. Die Kuppelung p des Zählwerkes S ist eingerückt.

Inbetriebsetzung des Selfactors. Wird die Stange e im Wagen seitlich verschoben, so gibt der Daumen d die Knagge der Abstellstange h frei, so daſs diese, der Wirkung der Feder f1 folgend, die Stütze i unterhalb des Hebels aR1 wegzieht, Die Feder f2 wendet diesen Hebel

und der Riemen wird durch R1 von der Losscheibe L1 auf die Scheiben I

und I' geschoben und damit sowohl die Spindeln, als die

Vorgarncylinder und die Auszugschnecken eingerückt. Die Spindeln rotiren mit der kleinsten (ersten) Geschwindigkeit, der Wagen fährt

aus. Gleichzeitig wird aber die Drehung der Hauptwelle auch durch das Getriebe r und die Kuppelung p auf

die Zählscheibe S übertragen und diese in langsame

Drehung versetzt. An der Zählscheibe S sind drei Rollen

1 bis 3 von

zunehmendem Durchmesser in einer concentrisch um die Scheibenachse laufenden Nuth

befestigt; die gegenseitigen Abstände derselben können dem Bedürfnisse entsprechend

verändert werden.

Indem die Zählscheibe von rechts nach links sich dreht, treten die Rollen 1 bis 3 nach einander

unter den um q drehbaren Sperrhebel H und heben denselben um ein dem Rollenhalbmesser

entsprechendes Stück empor. Dieser Sperrhebel sichert in der Tief läge durch die

Anschläge x, y dem Riemenführerhebel R2 die Rechtsstellung,

da dieser sich mit einem Anschlage z gegen die

erwähnten Anschläge legt; er sichert aber auch dem Winkel cc1 die gezeichnete Linksstellung, indem

er den lothrechten Arm c dieses Hebels abstützt, so

daſs dieser nicht dem Zuge der Feder f3 zu folgen vermag. Die Achse des Hebels cc1, welche auch noch

die Hebel b, b1 und t trägt, durchragt frei drehbar die hohle Nabe des

Riemenführerhebels R2

, an welcher, wie schon erwähnt, nur noch der Hebel l befestigt ist. Die Hebel R2 und cc1 sind durch die Feder f3 verbunden.

Wird im Laufe der Drehung der Zählscheibe die Klinke H

durch die erste und kleinste Rollet gehoben, so tritt der Zahnt y über den Anschlag z

empor; der Hebel R2

vermag daher dem Zuge der Feder f3 zu folgen, bis denselben der Zahn x von Neuem aufhält. Der Ausschlag des Hebels R2 hat aber den Riemen

von L2 nach II verschoben und damit die zweite

Spindelgeschwindigkeit eingerückt, welche nun erhalten bleibt, bis die

folgende Rolle 2 der Zählscheibe ein erneutes Anheben

der Falle H verursacht und auch der Zahn x den Hebel R2 freigibt. Dieser, von der Feder f3 gezogen, schlägt

weiter nach links und erreicht seine Grenzlage, wenn der Anschlag u desselben auf den wagerechten Hebelarm c1 trifft. Der Riemen

ist hierbei weiter auf Scheibe III verschoben und damit

die dritte (gröſste) Spindelgeschwindigkeit eingerückt.

Das Anheben der Falle H durch Rolle 3 führt endlich das

Ende der Spindeldrehung herbei. Der Zahn x an der Falle

E gibt jetzt auch den Hebel c frei und, da kurz zuvor am Schlusse der Wagenausfahrt der Steuerdaumen

s2, eine halbe

Umdrehung vollführend, den Hebel b verlieſs, so

vermögen die sich gegenseitig stützenden Hebel R2 und cc1 dem Zuge der Feder f4 zu folgen. Der Riemen wird daher von

der Gabel R2 von III nach L2 zurückgeführt. Indem er hierbei die Scheibe II bestreicht, wird die Spindelgeschwindigkeit bei dem

Uebergange auf Null, also während des Nachdrehens der Fäden, allmählich

verzögert.

Während des Betriebes der Spindeln mit der zweiten und dritten Geschwindigkeit ist

aber auch der zweite Riemen auf der Scheibe II'

verblieben, so daſs die Hauptwelle eigentlich durch zwei Riemen von verschiedener

Umlaufsgeschwindigkeit angetrieben wird. Da dies bei unmittelbarer Befestigung der

Scheiben I und II auf der

Hauptwelle nothwendigerweise das Gleiten der Riemen zur Folge haben müſste, ist die

Scheibe I lose auf die Hauptwelle geschoben und durch

ein Zahngesperre mit ihr verbunden. Dieses Gesperre ist derart eingerichtet, daſs

ein an der Scheibe I drehbar befestigter Sperrkegel K (vgl. Fig. 10) in der

Verzahnung einer auf der Achse fest sitzenden Scheibe Z

liegt. Bei dem alleinigen Betriebe der Hauptwelle durch Riemen (I) überträgt dieses Gesperre die Drehung der Scheibe

auf die Welle; es gleitet jedoch der Zahn auf dem Umfange des Sperrrades, wenn

gleichzeitig die eine der beiden anderen Geschwindigkeiten eingerückt ist, da dann

das Sperrrad dem Sperrzahne voraneilt.

Die Auſserbetriebsetzung der Spindeln setzt, dieser Construction zu Folge, bei dem

Ueberlegen des Riemens (II III) auf L2 auch die

Ueberführung des Riemens (I) auf L1 voraus. Dies

vollbringt die Steuerscheibe s1, indem sie, sich gleichzeitig mit der

Steuerscheibe s2 am

Ende der Wagenausfahrt um 180° drehend, den Hebel a1 nach rechts drückt und dabei die Feder f2 wieder spannt. Das

Ueberlegen des Riemens (II III) auf L2 hat ferner auch die

Ausrückung der Zählwerkskuppelung p zur Folge und damit

die Rückdrehung der Zählscheibe S durch das Gewicht G, dessen Zugschnur bei dem Umlaufe der Scheibe auf

eine Rolle der Scheibenachse aufgewickelt wurde.

Der Stillsetzung der Spindeln folgt behufs des Abschlagens die Rückdrehung derselben,

weshalb die Kuppelung des Abschlagbremsrades A mit der

Scheibe III erfolgen muſs. Auch diese Einrückung ist

die unmittelbare Folge

der Wendung der Steuerwelle w1

, da der auf der Achse des Riemenführerhebels R2 befestigte Hebelarm

t1

, bei der Wendung dieser Welle mittels des Hakens v, die Klinke B hebt. Der

sich gegen B stützende Hebel C wird frei und folgt dem Zuge der Feder f5, so daſs der mit demselben auf gleicher Achse

steckende Hebel C1 die

Einrückung der Kuppelung A bewirken kann. Gleichzeitig

zieht der Stift f des Hebels C den Haken v nach links, so daſs er, von t1 frei werdend, das

Herabsinken der Klinke B nicht mehr hindert. Der

Zeitpunkt der Einwirkung von Zählrolle 3 auf die Falle

H fällt um die beabsichtigte Dauer der Nachdrehung

der Fäden später als die Beendigung der Wagenausfahrt und die Wendung der

Steuerwelle. Diese letztere bewirkt auſser dem Umlegen des Riemenführers B1 auch die Einrückung

der Mechanismen für den Wageneinzug und zwar in folgender Weise (vgl. Fig. 11).

Der Antrieb der Einzugschneckenwelle D geht von

derselben Welle w2 aus,

welche das Rad A der Abschlagbremse treibt. Die

Bewegungsübertragung erfolgt aber nicht unmittelbar, sondern durch die Vermittelung

einer Reibungskuppelung E1

E2. Das

Schraubengetriebe F sowie die Kegelräder J vermitteln ferner die Drehung einer Nebenwelle, an

deren unteres Ende das kleine Stirnrad M mit Nuth und

Feder aufgesetzt ist. Die Einstellung dieses Rades erfolgt durch die Steuerwelle w1 und wird durch die

Hebel N, O vermittelt. Bei dem Umspringen der

Steuerwelle am Ende der Wagenausfahrt dreht eine auf derselben befestigte unrunde

Scheibe den Hebel N nach rechts und bewirkt damit das

Einsenken des beständig umlaufenden Rades M in die

Zähne des Rades E2 an

der Bremsglocke. Diese sowie das mit ihr verbundene Kegelrad P kommen daher in langsame Umdrehung und übertragen diese auf die

Einzugschneckenwelle D, so daſs noch vor Aufhören der

Spindeldrehung der Wagen mit einer Geschwindigkeit nach innen läuft, welche der

Verkürzung der Fäden bei dem Nachdrehen entspricht. Erst nachdem das Zählwerk die

Spindeln abgestellt hat und das Abschlagen erfolgt ist, verschiebt ein Mechanismus

des Wagenmittelstückes die am Hebel o angreifende

Schubstange y (Fig. 9) nach links,

versetzt diesen Hebel in eine kurze Schwingung und löst damit den Bremshebel n für den Wageneinzug, sowie durch Vermittelung der

Zugstange o1 die

Abschlagbremse A aus. Klinke B sichert die Auslösung der letzteren durch erneute Sperrung des Hebels

CC1. Der zur

Auslösung gelangte Arm des Bremshebels n aber steigt

empor, hebt dabei durch Vermittelung der Zugstange Q

(Fig. 11)

das Triebrad M aus den Zähnen des Rades E2 aus und es senkt der

andere Arm den Bremskegel E1 in die Bremsglocke E2 ein. Die anfangs durch das Getriebe F, J vermittelte Bewegung der Einzugschnecke wird

dieser jetzt unmittelbar durch die Reibungskuppelung E1

E2 von der Antriebwelle

übertragen, woraus sich ein rascherer Wageneinzug während des Wickelns der Kötzer

ergibt.

Kurz vor Beendigung seines Laufes stöſst der einfahrende Wagen gegen den Buffer g (Fig. 9); er schiebt auch

mittels der Knagge d die Stütze i der Abstellstange h unter den Hebel a, so daſs die Lage der beiden Riemenführer vor den

Losscheiben auch dann erhalten bleibt, wenn jetzt abermals eine halbe Drehung der

Steuerwelle erfolgt und die Steuerscheiben s1, s2 die Hebel a1 und b freigeben. Dies

letztere geschieht dadurch, daſs die Scheibe s2 den Hebel bc nach

links dreht, bis die Falle H herabsinkend sowohl

diesen, als den durch die Feder f3 ebenfalls nach links gezogenen Hebel R2 fängt. Da die

Wendung der Steuerwelle gleichzeitig auch die Senkung des Hebels n der Einzugsbremse bewirkt und Hebel o, dem Zuge der Feder f5 folgend, diesen Hebel sperrt, so bleibt auch für

die Folge der Einzugmechanismus ausgerückt und die Maschine gelangt erst wieder in

Thätigkeit, wenn durch eine Längsschiebung der Stange e

die Abstellstange hi dem Schübe der Feder f1 zu folgen

vermag.

Endlich ist noch einer Anordnung der drei

Spindelgeschwindigkeiten am Streichgarn-Selfactor von O.

Schimmel in Chemnitz (* D. R. P. Nr. 28728 vom 23. August 1883) Erwähnung

zu thun, die in mechanischer Beziehung allerdings der soeben besprochenen nicht

unerheblich nachsteht, da der Uebergang von der zweiten zur dritten Geschwindigkeit,

ähnlich wie bei Steiner, nur durch Ueberspringen der

ersten Geschwindigkeit ermöglicht ist, auch dem Einrücken der kleinsten (ersten)

Geschwindigkeit ein kurzer Betrieb der Spindeln mit der gröſsten (dritten)

Geschwindigkeit vorangehen muſs. Dies sind Uebelstände, welche durch den in der

Patentschrift hervorgehobenen Vortheil des Wegfallens der Sperrkuppelung zwischen

Riemenscheibe und Antriebwelle nicht entfernt ausgeglichen werden. Die unmittelbare

Verbindung der beiden Theile mit einander macht es nothwendig, das Spiel der

Mechanismen in der Weise einzurichten, daſs unter keinen Umständen von zwei mit

verschiedener Schnelligkeit umlaufenden Riemenscheiben die Bewegung gleichzeitig auf

die Würtelwelle übertragen werde. Dem Einrücken der nächst höheren Geschwindigkeit

muſs daher die völlige Auskehrung der vorhergehenden, kleineren Geschwindigkeit

vorangehen. Zur Erklärung des Spieles werde Fig. 6 Taf. 4 benutzt.

Die Antriebwelle a trägt wieder den kleinen Twistwürtel

t und die beiden Riemenscheiben I und II für die erste und

zweite Geschwindigkeit. Die dritte, gröſste, Geschwindigkeit wird den Spindeln durch

die Scheibe III und den groſsen Twistwürtel T ertheilt, welche auf einer hohlen, von der Welle a durchragten Welle befestigt sind. Die beiden

Losscheiben L1, L2 nehmen die Riemen

nach Abstellung der Spindeldrehung auf. Erstere ist lose auf eine hohle, die Welle

a umhüllende Achse aufgeschoben, welche einerseits

ein die Cylinderdrehung und Wagenausfahrt vermittelndes Zahnrad n, andererseits eine schmale Riemenscheibe c trägt, welche zwischen den Scheiben L1 und I eingesetzt ist. Hieraus ergibt sich, daſs der Riemen der ersten

Geschwindigkeit, bei dem Ueberführen von der Losscheibe auf die Scheibe I, die Scheibe c

überschreiten und demnach die Ausgabecylinder in Drehung versetzen muſs, noch ehe

die Spindeln in Thätigkeit treten. Der Patentinhaber will dies vermeiden. Er bewirkt

noch vor Schluſs des Wageneinlaufes das Einrücken der dritten

Spindelgeschwindigkeit, so daſs sich das Fadenstück, welches die sogen. Reserve

bildet, rasch um den oberen Theil der Spindel wickelt Der Stillstand des Wagens

unterbricht auch die Spindeldrehung; dieselbe tritt jedoch bei dem Beginne des neuen

Auszuges sofort wieder ein und wird unterhalten, bis der Riemen von L1 ausgehend die

Scheibe I erreicht und damit die erste (kleinste)

Spindelgeschwindigkeit eingerückt wird.

Dieser Vorgang vollzieht sich, wie folgt: Bevor der Wagen W seine Einfahrt vollendet hat, tritt die an demselben gelagerte Rolle d unter die Knagge e eines

Hebels r und hebt dieselbe empor. Hierdurch wird

mittels der Stange h auch das Gewicht G1 gehoben und der

dieses Gewicht tragende Winkelhebel g g1 in Drehung versetzt. Dieser Hebel trägt um g1 drehbar den

Riemenführer R2 und ist

mit demselben noch durch die Feder f1 verbunden. Somit nimmt der Führer an der Wendung

Theil und überträgt den Riemen von der Losscheibe L2 auf die Scheibe III

der dritten Geschwindigkeit. Die Knagge K ist hierbei

noch durch die Feder f2

abwärts gezogen, so daſs die Klinke t2 an ihr vorüber gehen kann. Unmittelbar vor dem

Schlusse der Wageneinfahrt trifft aber der Ansatz i1 der unterhalb der Winderwellen im Wagen gelagerten

Stange i gegen den Winkelhebel k, wodurch unter Anspannung der Feder f2 die Stange K

emporgeschoben wird. Der keilförmig gestaltete Stangenkopf drängt hierbei die Klinke

t2 sowie den

Riemenführer R2 zurück

und der von demselben geführte Riemen wird von der Scheibe III auf die benachbarte Losscheibe geschoben, die Spindeldrehung also

abgestellt. Da hierbei die Rolle d und Knagge e die Rückdrehung des Hebels r hindert, bewirkt dies gleichzeitig die Anspannung der Feder f1. Dem Schlusse der

Wageneinfahrt folgt die halbe Wendung der Steuerwelle iv. Das Excenter E derselben bewirkt dabei

durch Vermittelung der Hebel l, l1 und der Zugstange m

eine Drehung des Winkelhebels o o1 derart, daſs die an diesem befestigte Feder f3 ausgedehnt wird. Der

andere Endpunkt derselben ist von dem Riemenführer R1 zurückgehalten, welchen die durch K gestützte Klinke t1 an der Drehung hindert. Verläſst der Daumen E den Hebel l, so sichert

die inzwischen eingefallene Klinke q die Rückschwingung

des Hebels o o1.

Gleichzeitig ist auch durch ein zweites Excenter der Steuerwelle die Oeffnung der

Kuppelung p an der Zählerwelle erfolgt, so daſs das

Gewicht G2 die

Zählscheibe S in ihre Ausgangslage zurückdrehen kann.

In der Fig. 6

sind die Mechanismenstellungen gezeichnet, welche das beschriebene Spiel

herbeiführte.

Die Inbetriebsetzung der Maschine erfolgt durch Verschiebung der Stange i, so daſs die Knagge i1 den Hebel k frei gibt

und die Feder f2 die

Stange K herabzieht. Hierbei werden die von dieser

gestützten Klinken t2

und t1 frei: erst t2, so daſs die Feder

f1 die dritte

Spindelgeschwindigkeit einrückt, dann folgend t1, wodurch unter der Wirkung von Feder f3 erst die

Wagenausfahrt und Cylinderbewegung und sodann auch die Drehung der Spindeln mit der

ersten Geschwindigkeit herbeigeführt wird. In dem

Augenblicke, in welchem der Riemen die Scheibe I

erreicht, tritt die an dem ausfahrenden Wagen befestigte Rolle d unter der Leiste e des

Hebels r hervor. Es kommt hierbei das durch die Rolle

d hochgehaltene Gewicht G1 zur Senkung und bewirkt die Drehung des

Winkelhebels g g1 so

weit, bis der Riemenführer R2 vor der Losscheibe L2 steht, die dritte Spindelgeschwindigkeit also

ausgerückt ist. Die Stellung ist bestimmt durch Aufsetzen des Zapfens z auf den gekröpften Sperrhebel s1. Bei der Rechtsbewegung des

Riemenführers R1

gleitet ein Zapfen am Ende des Armes s1 dieses Sperrhebels in einer Schleife des um u drehbaren Winkelhebels v

v1 und tritt am Schlusse der Bewegung in

einen rechteckigen Randausschnitt dieser Schleife ein, so daſs der Sperrhebel mit

dem Riemenführer gekuppelt wird. Der zweite Arm v des

Winkelhebels trägt die Stange x, deren freies Ende auf

einem Zapfen y des Hebels g

g1 gleitet.

Hat der Wagen denjenigen Theil seines Weges durchlaufen, an dessen Ende der Uebergang

von der ersten auf die zweite Spindelgeschwindigkeit erfolgen soll, so wird durch

Paarung der Rolle b des Wagens mit der keilförmigen

Knagge B des Hebels C

dieser niedergedrückt und die Sperrung q ausgelöst. Der

Riemenführer R1 folgt

daher jetzt dem Zuge der Feder f4 und führt den Riemen so weit zurück, daſs derselbe

nur noch die Auszugscheibe c bedeckt, also nur die

erste Spindelgeschwindigkeit ausgerückt wird. Der Hebel l sichert die Hebelstellung, indem er sich auf eine Stufe des Excenters

E stützt. Der Rückgang des Riemenführers bewirkt

aber in Folge der vorher vollzogenen Kuppelung des Hebels v

v1 mit dem Sperrhebel s s1 eine solche

Schwingung dieses letzteren, daſs für den Zapfen z der

Stützpunkt entfällt und das Gewicht G1 noch weiter herabsinkt, den Riemenführer R2 vor die Scheibe II führend. Die zweite

Spindelgeschwindigkeit wird daher in dem Augenblicke eingerückt, wo die

Auskehrung der ersten vollendet ist.

Der Wagen fährt weiter aus; er trifft im geeigneten Zeitpunkte mit der Rolle d gegen den Anschlag D des

Hebels r und bewirkt dadurch das erneute Heben des

Gewichtes G1 und damit

die Ueberführung des von R2 geleiteten Riemens von der Scheibe II über

L2 hinweg auf

Scheibe III; die dritte

Spindelgeschwindigkeit ist eingerückt. Die Stange x vermittelt hierbei durch Drehung des Winkelhebels v v1 die Auslösung des

Hebels s s1, so daſs

derselbe in diejenige Lage zurückschwingt, in welcher er das herabsinkende Gewicht

G1 zu fangen

vermag. Der Kopf F des Hebels F

H tritt dagegen vor den Zapfen g1 des Hebels g g1 und hindert den Riemenführer R2 an der Rückkehr vor die Losscheibe. Damit der

Hebel F den Riemenführer nicht auch dann sperre, wenn

derselbe vor der Einrückung der ersten

Spindelgeschwindigkeit, also am Schlusse der Wageneinfahrt und am Beginne der neuen

Ausfahrt des Wagens, vor der Scheibe III steht, trägt

derselbe eine Nase J, welche in den genannten Zeiten

von einer zweiten mit dem Hebel o1 verbundenen Nase J1 abgefangen wird.

Die erneute Wendung der Steuerwelle w läſst endlich den

Arm l des Hebels l l1

, der bisher auf der Stufe des Excenters E ruhte, am Excenterumfange entlang gegen das

Wellenmittel hin gleiten, so daſs, die Feder f4 den Riemenführer R1 von der Auszugscheibe c vor die Losscheibe L1 stellt und somit die Wagenausfahrt ihr Ende

erreicht. Gleichzeitig hiermit setzt aber das zweite Excenter der Steuerwelle durch

Einkehren der Kuppelung;; die Zählscheibe S in Drehung

und es endet der Druck der Zählrolle 1 gegen den Hebel

H F, endlich auch die Spindelbewegung, indem das

Ende F dieses Hebels, an der Nase g1 emporgleitend, den

Führer R2 auslöst. Das

Gewicht G1 fällt bis

zur Stützung auf den Hebel s herab und der Riemen wird

von Scheibe III auf die Losscheibe L2 verschoben. In Folge

der bogenförmigen Gestalt der die Nase g1 stützenden Kante des Hebelkopfes F findet die Riemenverschiebung im Anfange langsam

statt, so daſs die gänzliche Ausrückung des Riemens auf einem kleinen Wege, also in

kürzester Zeit erfolgen und bei der gleichzeitig stattfindenden Einkehrung des

Abschlagrades A eine Störung der Spindeldrehung nicht

eintreten kann. Die hierauf folgende Einfahrt des Wagens endet sodann in der bereits

im Eingange beschriebenen Weise.

V. Lenoir in Paris (* D. R. P. Nr. 22240 vom 31. Oktober

1882) theilt zur Erzielung verschiedener Drehungsrichtungen

der Spindeltrommeln, also rechts oder links gedrehter Garne, die

Trommelwelle des Selfactors. Die gegenüber stehenden Enden der beiden Wellentheile

w1, w2 (Fig. 8 Taf. 4) tragen

Scheiben s1, s2

, welche durch zwei Schraubenbolzen b1, b2 mit einander

verbunden werden können, wenn die Trommel t im Sinne

des antreibenden Wellenstückes w1 umlaufen soll. Die Entfernung der Bolzen und

Einrückung des Kegelrades k1 in die auf den beiden Theilen der Trommelwelle befestigten Kegelräder

k2, k3 bewirkt dagegen

Drehung des getriebenen Wellentheiles im umgekehrten Sinne des treibenden. An Stelle

der Kegelradübertragung ist in der Patentschrift auch ein Schnurenlauf

vorgeschlagen.

Um dem Uebelstande zu steuern, daſs bei dem Bruche eines zwischen den

Vorgarncylindern und den ausfahrenden rotirenden Spindeln eines Selfactors

ausgespannten Fadens das von der Spindel ausgehende

Fadenende auf die Nachbarfäden übergeschleudert wird und auch

Beschädigungen dieser hervorruft, bringt E. Wagner in

Krimmitschau (* D. R. P. Nr. 31871 vom 30. Oktober 1884) so, wie dies Fig. 7 Taf. 4

zeigt, auf dem Drahte des

Gegenwinders g zwischen je zwei benachbarten Spindeln

kreisförmige Metallscheiben s an, deren Durchmesser

nahezu gleich dem Spindelabstande ist und die der Draht im Mittelpunkte durchdringt.

Dadurch, daſs die Entfernung zwischen diesen Scheibchen und den Spindelspitzen

kleiner ist als die gegenseitige Entfernung der Spindeln selbst, wird der zerrissene

Faden durch die Umdrehung der Spindeln gegen diese Scheibchen geworfen und während

des Spinnens am Ueberspringen auf die nebenstehenden Spindeln oder Nachbarfäden

gehindert.

Zum Schlusse dieses Abschnittes sei noch der auf Fig. 2 und 3 Taf. 4 gezeichnete Spindelantrieb von A.

Masson in Paris (* D. R. P. Nr. 21165 vom 23. Juli 1882) erwähnt, der aus

einer endlosen Schnur besteht, welche die Spindeltrommel t umschlingt und dann, neben den Spindelrollen s entlang laufend, durch Spannrollen r gegen

diese angedrückt wird. Erwähnenswerth ist die achsiale Durchbohrung der

Spindelrollen, wie sie Fig. 2 zeigt, welche das

Abflieſsen des aus den Lagern des Plattbandes austretenden Oeles entlang der Spindel

gestattet.Auf der Industrieausstellung zu Rouen 1884 hatten Flecheux und Jantot in Rouen einen Selfactor für Streichgarn, mit

diesem Spindelantriebe ausgerüstet, im Betriebe vorgeführt.

Tafeln