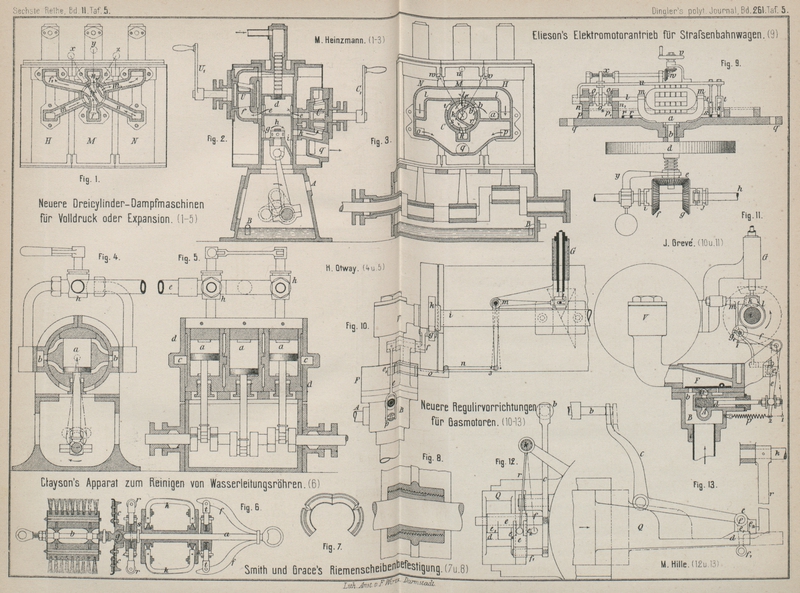

| Titel: | Ch. P. Elieson's Elektromotorantrieb für Strassenbahnwagen u.a. |

| Fundstelle: | Band 261, Jahrgang 1886, S. 65 |

| Download: | XML |

Ch. P. Elieson's Elektromotorantrieb für

Straſsenbahnwagen u.a.

Mit Abbildung auf Tafel

5.

Elieson's Elektromotorantrieb für Straſsenbahnwagen

u.a.

Zur Uebertragung der Bewegung der schnell umlaufenden Elektromotorachse auf die

langsamer umzudrehende Achse eines Fahrzeuges, wie bei Straſsenbahnwagen, Booten u.

dgl., hat Ch. P. Elieson in Leytonstone bei London (*

D. R. P. Kl. 47 Nr. 34178 vom 12. März 1885) an Stelle des von Reckenzaun benutzten Schneckenradantriebes (vgl. 1886

260 * 305) eine Anordnung getroffen, bei welcher zum

Anfahren eine Steigerung der Fahrzeuggeschwindigkeit bei gleichbleibender

Umlaufszahl der Elektromotorachse zu erreichen ist. Der Elektromotor ist in einer in

der Grundplatte q (Fig. 9 Taf. 5) mit der

Achse b drehbaren Gabel a

angeordnet, welche die beiden Lager m für die Achse l des Elektromotors besitzt. Auf der Achse l sitzen lose zwei Zahntriebe n und n1,

welche auf ihren einander zugekehrten Innenflächen mit Klauen o bezieh. o1 versehen sind. Ein auf der Welle l durch Nuth und Feder verschiebbarer Kuppelmuff o2 kann sowohl mit dem

einen, als auch mit dem anderen Zahntriebe eingerückt werden. Die Verschiebung des

Kuppelmuffes o2

geschieht mit Hilfe einer Schraube x durch das Handrad

v und das Kegelräderpaar w. Die Triebe n und n1 greifen in zwei auf der Grundplatte q angebrachte Zahnkränze p

bezieh. p1 ein. Um zu

verhindern, daſs sich die Räder n und n1 von den Zahnkränzen

abheben, sind an dem Rahmen u zwei kleine, mit

Flanschen versehene, in Gabeln t gelagerte Rollen s angeordnet, welche auf zwei Schienen r

der Grundplatte laufen.

Diese Rollen mit ihren Schienen r können auch dazu

dienen, den Strom nach dem Elektromotor zu leiten.

Die Achse b trägt unterhalb der Platte q zunächst ein Schwungrad d und unter diesem ein Kegelrad e, welches

mit zwei anderen Kegelrädern f und g im Eingriffe steht; letztere können sich auf der

Achse h des zu bewegenden Fahrzeuges frei drehen, aber

in ähnlicher Weise, wie oben mit Kuppelungsmuffen i und

j gekuppelt werden. Mittels einer Einrückgabel y, welche durch eine zwischen Schwungrad und Zahnrad

e liegende Feder in ihrer jeweiligen Lage

festgeklemmt wird, kann die Kuppelung bald rechts, bald links stattfinden.

Durchläuft den Elektromotor k ein dessen Achse l in Drehung versetzender elektrischer Strom, so wird,

falls der Muff o2 in

eines der Zahnräder n bezieh. n1 eingerückt ist, der Elektromotor k mit der Gabel a und der

Achse b sich in der Grundplatte q drehen und zwar mit einer Geschwindigkeit, welche zu der der Welle l in demselben Verhältnisse steht wie die Zähnezahl des

in Eingriff stehenden Zahntriebes n bezieh. n1 zu derjenigen des

entsprechenden Zahnkranzes p oder p1. Diese verlangsamte

Geschwindigkeit wird der Achse mitgetheilt und zwar, je nachdem das Rad f oder g in Eingriff mit

h gekuppelt ist, in dem einen oder anderen Sinne.

Das Fahrzeug wird sich demnach vor- und rückwärts bewegen. Im Anfange der

Fahrbewegung wird man zweckmäſsig zunächst den Eingriff des Kuppelmuffes o2 mit dem äuſseren

Trieb n herstellen, damit die Kraft des Elektromotors

an einem gröſseren Hebelarme wirken kann und die zuerst zu überwindenden gröſseren

Widerstände beim Anfahren leichter überwunden werden können. Ist das Fahrzeug in

Bewegung, so kuppelt man den Trieb n aus und den

anderen Trieb n1 ein,

so daſs bei gleichbleibender Umlaufszahl des Elektromotors eine gröſsere

Geschwindigkeit des Fahrzeuges erreicht wird.

Mit einer mit diesem Antriebe ausgerüsteten Straſsenbahnlocomotive wurden nach dem

Génie civil, 1886 Bd. 8 * S. 313 von der Electric Locomotive and Power Company in London

Versuche ausgeführt. Der Betrieb erfolgte dabei wie bei A.

Reckenzaun (vgl. 1886 260 * 305) durch

Accumulatoren, von welchen die im Aeuſseren einem gewöhnlichen Straſsenbahnwagen

gleichende Locomotive 50 aufnehmen kann. Die Locomotive hat dann ein Gewicht von

4500k. Der Elektromotor verbraucht stündlich

40 Ampère, wobei die Achse desselben 700 Umläufe macht und die Locomotive in 1

Stunde 13km zurücklegt. Die Accumulatoren sind nur

etwa alle 6 Stunden auszuwechseln. Die Kosten für Kohlen zum Betriebe der die

Accumulatoren speisenden Dynamomaschine werden auf wöchentlich 60 M. angegeben,

während die Futterkosten für die Pferde, welche die Locomotive ersetzt, in der

gleichen Zeit 500 M. betragen sollen.

Bei der elektrischen Locomotive, welche etwa 6400 M. gekostet hat ist, noch zu

bemerken, daſs der Elektromotor hoch (etwa 1m)

über der Schienenebene

Hegt, so daſs also Stromverluste vermieden werden, welche bei tief liegenden

Elektromotoren bei Regenwetter mitunter vorkommen.

Tafeln