| Titel: | E. Luhmann's Messapparat für flüssige Kohlensäure. |

| Fundstelle: | Band 261, Jahrgang 1886, S. 71 |

| Download: | XML |

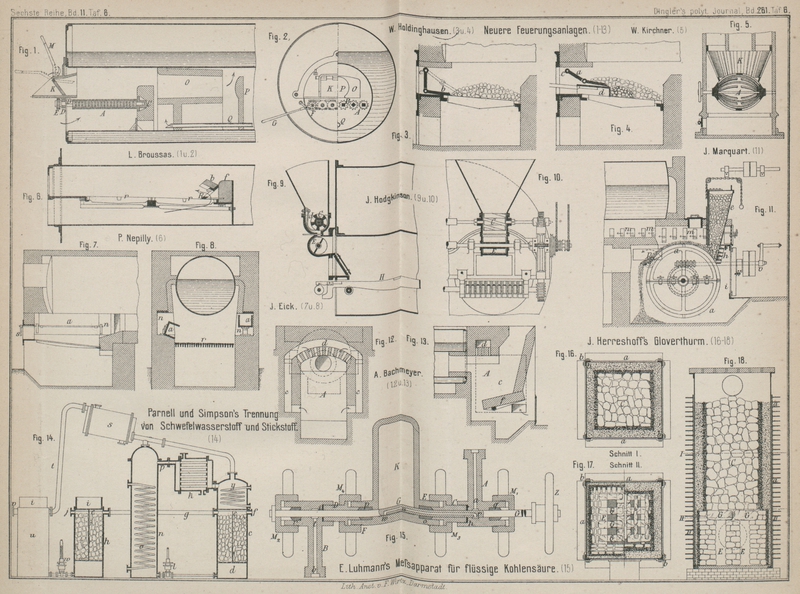

E. Luhmann's Meſsapparat für flüssige

Kohlensäure.

Mit Abbildung auf Tafel

6.

Luhmann's Meſsapparat für flüssige Kohlensäure.

E. Luhmann in Niedermendig (* D. R. P. Kl. 64 Nr. 35863

vom 13. Oktober 1885) hat gefunden, daſs bei Kohlensäure-Meſsapparaten auch

sorgfältig eingeschmirgelte Hähne nicht dicht halten

(vgl. 1885 255 * 294). Das von ihm verwendete

starkwandige Meſsgefäſs K (Fig. 15 Taf. 6) hat daher

in der ebenen Bodenfläche eine Rinne mit halbkreisförmigem Querschnitte, welche die

mittleren Durchbohrungen der cylinderförmigen Stutzen E

und F verbindet. Durch diese Rinne und die

Durchbohrungen der erwähnten Stutzen, desgleichen durch die Bohrungen der

Stopfbüchsen C und D sowie

die Rohransätze A und B

wird die Schieberstange G geschoben. Durch festes

Andrehen der vier Flügelmuttern M auf den

entsprechenden Schraubengewinden werden die Dichtungsringe o bis r zusammengepreſst. Hierdurch wird

bewirkt, daſs die Schieberstange G an den betreffenden

Stellen sich luftdicht hin- und herbewegen läſst. Die Theile C und A, sowie D

und B werden durch passende Schraubengewinde und bei

h und i eingelegte

lederne Dichtungsscheiben luftdicht verbunden.

Die Schieberstange G hat einen durch ihre Achse gehenden

Kanal w, welcher in den beiden schlitzförmigen Oeffhungen v und w mit sorgfältig abgerundeten Rändern

ausmündet. Wenn die Stange G die in Fig. 15 gewählte Stellung

hat, so ist der Zuleitungskanal a für flüssige

Kohlensäure durch v, u und w mit K verbunden, so daſs aus der bekannten

schmiedeisernen Kohlensäureflasche, mit deren nach unten gerichtetem Ausfluſsstutzen

der Stutzen A des Meſsapparates durch eine Rohrleitung

verbunden ist, flüssige Kohlensäure in K treten kann,

während gleichzeitig zwischen K und dem

Fortleitungskanale b in dem Stutzen B dichter Verschluſs vorhanden ist. Wird mittels des

Handrades Z die Stange G

so weit einwärts geschoben, daſs w bis t und v in den Meſsraum

K gelangt ist, so steht das Meſsgefäſs K durch den Kanal u mit

dem Fortleitungskanale b in Verbindung, während

zwischen a und K dichter

Verschluſs vorhanden ist. Die flüssige Kohlensäure aus dem Meſsraume K dringt dann durch den Kanal b und ein an den Stutzen B angeschraubtes

Verbindungsrohr in irgend ein verschlossenes, leeres oder mit einer Flüssigkeit

gefülltes Gefäſs, in welchem geringerer Druck vorhanden ist als in dem Meſsraume K. So kann lediglich durch die Hin- und Herbewegung der

Schieberstange G der Meſsraum abwechselnd mit flüssiger

Kohlensäure gefüllt und die abgemessene Menge flüssiger Kohlensäure einem

verschlossenen Gefäſse zugeführt werden.

Der Apparat kann in der Weise verändert werden, daſs die einzelnen Theile desselben

in anderer Ordnung mit einander verbunden werden. So kann an Stelle der Mutter M2 die Verbindung der

Theile A und C mit den

Muttern M1 und M3 treten; M3 wird auf das Gewinde

von B geschraubt, während die Mutter M2 mit dem zugehörigen

Metallringe zur Vervollständigung der Stopfbüchse des Stutzens E benutzt wird. Durch diese Anordnung kommen die

Einfluſs- und Ausfluſsstutzen A und B an dieselbe Seite des Meſsgefäſses K zu liegen.

Tafeln