| Titel: | Maschinen zur Herstellung von Zündholzschachteln. |

| Fundstelle: | Band 261, Jahrgang 1886, S. 102 |

| Download: | XML |

Maschinen zur Herstellung von

Zündholzschachteln.

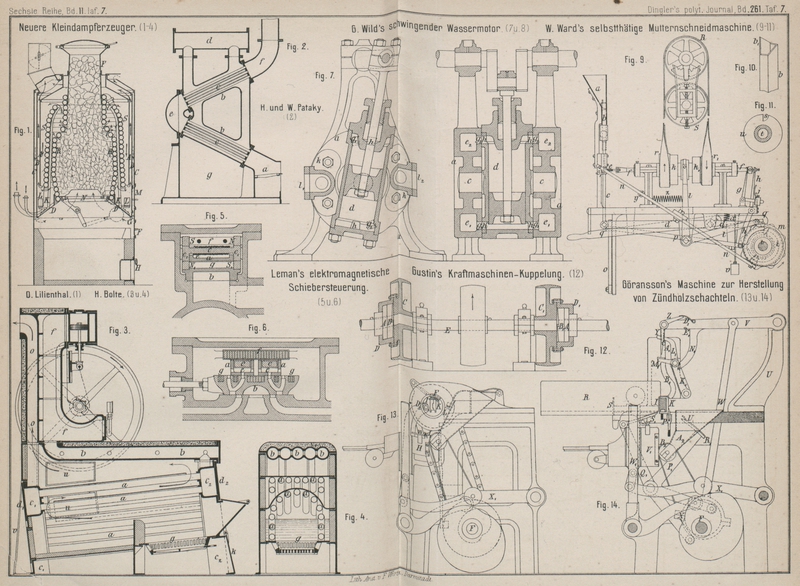

Patentklasse 38. Mit Abbildungen auf Tafel 7.

Maschinen zur Herstellung von Zündholzschachteln.

Die zur Herstellung der Zündholzschachteln angegebenen und im Gebrauche befindlichen

Maschinen arbeiten durchschnittlich nach denselben Grundsätzen und unterscheiden

sich ausschlieſslich durch mehr oder weniger geschickte Anordnung der zur

Bethätigung der Vorschubvorrichtung für die zugeschnittenen Holzblätter, des

Umbiegeapparates und der Klebevorrichtung für das einhüllende Papier erforderlichen

Hebel und deren Ingangsetzung durch Excenter und Curvenscheiben möglichst von einer

Welle aus. Mit einer bisher bekannt gewordenen und nachfolgend beschriebenen

Ausnahme ist der Biegeblock aus einem der Schachtel entsprechend genau gestalteten

Stücke gefertigt.

Bei der von der Aktiebolaget Göranssons Mekaniska

Werkstad in Stockholm (* D. R. P. Nr. 35796 vom 14. Oktober 1885)

angegebenen Maschine wird ein Holzblatt um eine feste und eine bewegliche Schiene

gebogen, mit einem Papierblatte zur Sicherung der gebogenen Schachtel umklebt und

dann noch mit einem Firmenzettel versehen. Die zu Schachtelhülsen zusammenzubiegenden Holzblätter

befinden sich, auf Hochkant stehend, in dem Behälter R

(Fig. 13

und 14 Taf.

7), dessen durch Feder und Rolle mittels einer Schnur angezogener loser Boden S die Holzblätter gegen die Schiene I andrückt. Das vorderste Blatt, das wie die übrigen im

Behälter mit seiner Unterkante ungefähr in Höhe der Unterkante der Schiene I steht, wird um das der Breite der schmalen Seite der

Schiene I entsprechende Maſs heruntergeschoben. Wenn

der am Oestellarme U drehbare Hebel V durch das Excenter X der

Hauptwelle F mittels der Stange W abwärts bewegt wird, so geht auch der am Ende des Hebels V sitzende Winkelhebel Z

und das zum Abdrängen des zu vorderst liegenden Holzblattes und zum Falten dienende

Plättchen Y abwärts, dessen Zapfen A1 sich in einer

gekrümmten Nuth B1 der

nach oben verlängerten linken Seitenwand des Behälters R verschieben kann. Dabei wird der Winkelhebel Z durch die Feder D1 und zugleich der am Arme K1 drehbare Haken M1 des Winkelhebels L1

M1 so gedreht, daſs der

Haken M1 sich dicht an

das Holzblatt legt, bis ein kleines Messer am Haken M1 mit seiner Schneide, die ungefähr um

eine halbe Holzblattdicke vorsteht, in die Oberkante des vorderen Holzblattes

eindringt. Der Arm L1

des Winkelhebels kommt zur Anlage an den Zapfen A1 des Plättchens Y, in

Folge dessen der Winkelhebel für das Erfassen des Holzblattes gehalten wird. Bei

weiterer Abwärtsbewegung des Hebels V rückt das untere

Ende seines Armes N1

unter den Drehzapfen des Winkelhebels L1

M1 herab, so daſs der

Arm K1 dann durch eine

Feder nach hinten gezogen wird; dabei zieht das Messer am Haken M1 das gefaſste

Holzblatt aus dem Behälter B. Jetzt ist der Haken M1 so weit nach hinten

gegangen, daſs das Plättchen Y zwischen der nach auſsen

abgebogenen ersten Holzplatte und dem übrigen Stoſse eindringen kann, und bei

fortgesetzter Abwärtsbewegung des Hebels V läſst

endlich das Messer an M1 das gefaſste Holzblatt los. Nunmehr wird durch das Plättchen Y das Holzblatt an der Oberkante erfaſst, dann in einen

Spalt zwischen dem Boden des Behälters R und der

Schiene I hinabgeschoben; ist diese Verschiebung weit

genug erfolgt, so stöſst der wagerechte Arm des Winkelhebels Z gegen den Stift E1 am Hebel V und dadurch macht der

Winkelhebel Z eine kleine Drehung. Der andere Arm des

Winkelhebels Z ist unten breit und liegt in einem

Einschnitte des Plättchens Y, so daſs zwei Absätze des

letzteren an beiden Seiten von Z einwärts vorragen.

Wenn nun der Winkelhebel Z die erwähnte kleine Drehung

macht, so biegt sein unterer Arm das obere Ende des Holzblattes von diesen Absätzen

ab und hierauf bleibt dasselbe stehen.

Das Faltplättchen Y wird bei seiner Abwärtsbewegung

durch seinen Zapfen A1

in der gekrümmten Nuth B1 derart geführt, daſs es eine zum biegen des Holzblattes um drei Seiten

der Schiene I passende schwingende Bewegung erhält. Das

Plättchen bleibt dann an dem senkrechten Rücken der Schiene stehen und nun kommen

zwei Winkelhebel P1 und

Q1 zum Umbiegen der unteren, die

Doppellage der Schachtelhülse bildenden Seiten in Thätigkeit. Diese beiden

Winkelhebel, welche durch Curvenscheiben auf der Welle F gedreht werden, tragen je einen Greifer R1 bezieh. S1. Der Greifer R1 mit einem Metallblatte U1 an der oberen Seite

faltet den inneren Hülsentheil der Doppellage und geht dann zurück, bis durch

Federwirkung das Blatt U1 gegen die senkrechte Seite der Hülse gedrückt gehalten wird. Gleich

darauf faltet dann der Greifer S1 den äuſseren Hülsentheil und vor dem Zurückgange

des Greifers S1 wird

die Hülse durch die an der Schiene I verschiebbare

Klammer K der nächsten Arbeitstelle zugeführt, woselbst

die Unterseite der Schachtel zwischen der Schiene I und

der Stange P zusammengehalten wird.

Durch den losen Boden des Behälters V1 werden die vorgeschnittenen Papierblätter in

demselben gegen die Innenseite gedrückt. Hebung und Senkung des Behälters V1 erfolgt durch eine

auf Hebel X1 und Stange

W1 wirkende

Curvenscheibe.

Verschiebt sich der Papierbehälter abwärts, so bewegt sich die in Schlitzen gelagerte

Walze B2 am

Kleistertrichter A2

zunächst mit abwärts und, indem dann die Walze von B2 von der Hauptwelle F

mittels einer über Rollen geführten Schnur gedreht wird, erhält das zu äuſserst

liegende Papier im Behälter V1 Kleister. In dem Augenblicke, wo der Behälter V1 bei seiner Abwärtsbewegung unter die

Walze B2 herabrückt,

wird durch eine geringe wagerechte Bewegung des Behälters V1 das bekleisterte Papier etwas

hervorgezogen. Alsdann wird der obere Theil dieses Papieres an die vordere Seite der

Schachtelhülse geklebt und aus dem Behälter V1 gezogen, indem dieser zunächst auf passende Höhe

aufwärts und dann abwärts geht, worauf der übrige Theil des festgeklebten Papieres

frei herabhängt.

Die Schachtelhülse wird nun durch Bewegung der Schiene I

und Klammer K der folgenden Arbeitstelle zugeführt,

woselbst das Papier rings um die Hülse geschlungen und an derselben vollends

festgeklebt wird. Zu diesem Zwecke wird von der Hauptwelle mittels Kette eine am

Tische E gelagerte Trommel D2 (Fig. 13) gedreht, durch

welche die Schachtelhülsen ungehindert hindurchgeführt werden können. Indem durch

eine Feder eine an der linken Trommelseite um einen Zapfen drehbare Bürste F gegen die Schachtelhülse angedrückt wird, wird bei

Drehung der Trommel die Bürste rings um die Hülse geführt und dadurch das Papier an

die letztere gedrückt. Eine zweite drehbare Bürste L

breitet theils den Kleister auf dem Papiere aus, theils streicht sie den

überflüssigen Kleister dadurch ab, daſs das Ende des Papieres zwischen die beiden

Bürsten F und L kommt,

wenn die Bürste F das Papier um die Hülse zu falten

beginnt. Die geklebte Hülse zeigt deshalb auch kleine Anhäufungen von Kleister.

Die Vorrichtung zum Aufkleben der Firmenzettel ist der zum Aufkleben des Papieres

beschriebenen ähnlich. Eine Bürste I1 an der oberen Seite des Zettelbehälters H bürstet beim Niedergange des Behälters über das

Papier und klebt denselben an der Schachtelhülse fest, worauf die fertige Hülse von

der Schiene I herabgeschoben wird.

Diese Maschine ist auch, ebenso wie eine andere von M.

Wiberg in Stockholm (* D. R. P. Nr. 33794 vom 15. März 1885)

vorgeschlagene, zur Herstellung der Schachtelhülsen sowie des Seitenrahmens der

Innenschachteln verwendbar, wenn der Biegekörper entsprechende Gröſse erhält. Bei

letzterer Maschine wird ein Holzblatt sammt dem zu seinem Zusammenhalt in der

bezüglichen Form bestimmten bekleisterten Papierstreifen um eine Form von zwei

Walzen gebogen, worauf nach einander zur Wirkung gelangende Walzen die Enden des

Holz- und Papierblattes über einander legen; eine Walze wird völlig oder wenigstens

zum gröſseren Theile um die Form herumgeführt und preſst hierbei das Papier fest auf

das Holzblatt.

In fast gleicher Weise arbeitet eine dritte Maschine, welche G. Arehn in Stockholm (* D. R. P. Nr. 33791 vom 7. Januar 1885) entworfen

hat.

Tafeln