| Titel: | W. E. Ward's selbstthätige Mutternschneidmaschine. |

| Fundstelle: | Band 261, Jahrgang 1886, S. 105 |

| Download: | XML |

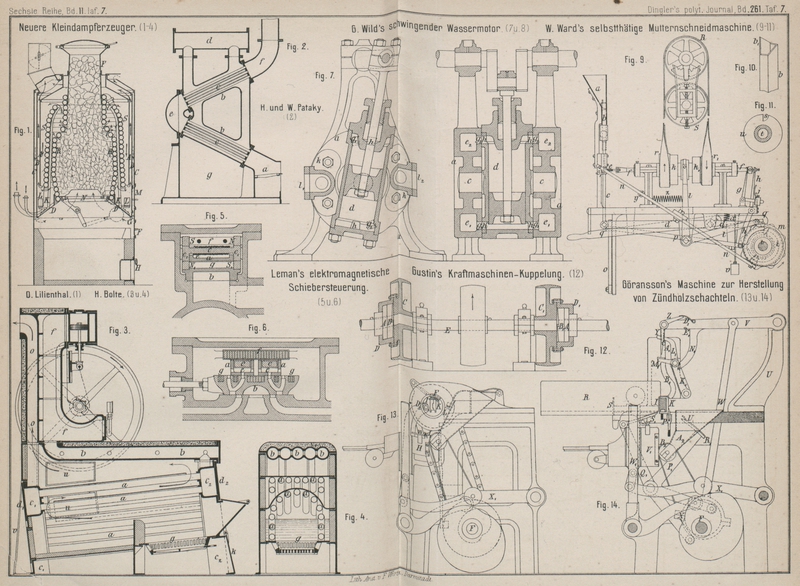

W. E. Ward's selbstthätige

Mutternschneidmaschine.

Mit Abbildungen auf Tafel

7.

W. Ward's selbstthätige Mutternschneidmaschine.

Bei der von W. E. Ward in Port Chester

(Nordamerikanisches Patent Nr. 341972) vorgeschlagenen, vollkommen selbstthätig

arbeitenden Maschine zum Schneiden des Gewindes in gelochte Metallstücke brauchen

dieselben nur in einen Trichter geschüttet und die fertig geschnittenen, aus der

Maschine gestoſsenen Muttern in einem Behälter aufgenommen zu werden. Die Bewegungen

vermitteln dabei auf einer Welle steckende Curvenscheiben, welche auf Hebel zur

Bethätigung des Zuführungs- und Ausstoſsapparates für die Muttern, der Führung des

Gewindebohrers und der Aus- und Einrückung des Wendegetriebes für letzteren wirken.

Die in Fig. 9

Taf. 7 dargestellte Maschine besitzt eine ebene Tischplatte, an welcher auf und

unter derselben alle Theile angeordnet sind.

Der Gewindebohrer e sitzt in einem Kopffutter der

Spindel f, welche in ihren Lagern verschiebbar und

mittels Keil und Nuth von einer Büchse aus rechts oder links gedreht wird, je

nachdem die letztere durch die Reibungskegel k und k1 mit einer der nach

verschiedenen Richtungen laufenden Riemenscheiben r und

r1 gekuppelt wird.

Die Drehung der Riemenscheiben r und r1 erfolgt von einer an dem Deckentriebwerke sitzenden Scheibe R aus mittels eines

Riemens, welcher durch die stellbare Rolle S gespannt

wird. Die Umkehrung der Drehung des Gewindebohrers im richtigen Zeitpunkte

bewerkstelligt die auf der Welle t sitzende

Curvenscheibe m mittels des Winkelhebels l.

Um die in dem Trichter a befindlichen rohen gelochten

Muttern in geordneter Reihe dem Gewindebohrer zuzuführen, ist in dem viereckigen Rohransatze des

Trichters das Rohr b in stetiger Auf- und Abbewegung,

welche von einer auf der Welle t sitzenden Sternscheibe

aus mittels des Hebels d und der Stange c bewirkt wird. Durch diese Art Rüttelbewegung des

Rohres b legen sich die von demselben aufgenommenen

Muttern gerade und gelangen diese dann in einen senkrechten Kanal dessen unteres

Ende das dem Gewindebohrer gegenüber stehende Futter e1 bildet, welches die Mutter während des

Schneidens festhält. Damit sich die Trichteröffnung bei a nicht versetzt, ist, wie aus Fig. 10 Taf. 7 zu

entnehmen, das Rohr b mit einer Spitze b1 versehen, welche die

etwa quer in der Trichtermündung liegende Mutter aufstöſst. Die Seiten wände des

Futters e1 bilden einen

Rahmen, welcher an einem Hebel n sitzt und dadurch von

einer auf der Welle t sitzenden Scheibe mit seitlicher

Curvenbahn hin und her geschoben wird. Der Rahmen führt dadurch die fertig

geschnittene Mutter zur Seite und dieselbe wird durch eine mit dem Rohre b in Verbindung gebrachte Stange bei deren Niedergange

aus dem Rahmen gestoſsen, wenn sie nicht schon von selbst aus demselben gefallen

ist. Beim Rückgange nimmt der Rahmen dann eine neue Mutter auf.

Die Vorwärtsführung des Gewindebohrers in das Loch der Mutter und die Rückführung

desselben nach dem Schneiden vermitteln die Hebel h und

g, von welchen der erstere von der Curvenscheibe

i bewegt wird, während der letztere ein Gewicht

trägt; dasselbe zieht, sobald der Gewindebohrer vom geschnittenen Gewinde frei wird,

die Welle f zurück, während der Hebeln dieselbe nur

nach vorn drückt.

Die Ausrückung der Maschine hat nun so zu erfolgen, daſs

der Stillstand bei zurückgegangenem Gewindebohrer eintritt; dies vermitteln zwei

Hebel p und q. Der Hebel

q ist an einem Ende mit einem Handgriffe, an dem

anderen Ende mit einem Haken versehen, welcher in einen Ausschnitt s der auf der Welle t

sitzenden Scheibe u (vgl. Fig. 11) einfallen kann;

davor wird der Hebel q durch ein Gewicht v gehindert, welches die rechte Seite desselben

beständig mit einer Schnur in die Höhe zieht. Das linke Ende des Hebels p ist an einen senkrecht etwas geneigt stehenden und

sich an den Hebel q anlegenden Hebel o angeschlossen; das rechte Ende des Hebels p umfaſst gabelförmig den beweglichen Muff einer

Zahnkuppelung auf der Welle t. Wird also das linke Ende

des Hebels q hoch gezogen, so wird durch den Hebel o der Hebel p seitlich

gedreht, die Kuppelung auf der Welle t rückt aus und

der Haken von q fällt gleichzeitig in s ein, um die Welle für die gegebene Stellung aller

Mechanismen festzuhalten. Die stete Anlage der Hebel d, h,

l und n an ihren Curvenscheiben sichern die

Federn x, j, z und y.

(Vgl. Heap 1876 221 *

296.)

Tafeln