| Titel: | Neuerungen an Condensatoren für Dampfmaschinen. |

| Fundstelle: | Band 261, Jahrgang 1886, S. 145 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Condensatoren für

Dampfmaschinen.

(Patentklasse 14. Fortsetzung des Berichtes Bd.

247 S. 49.)

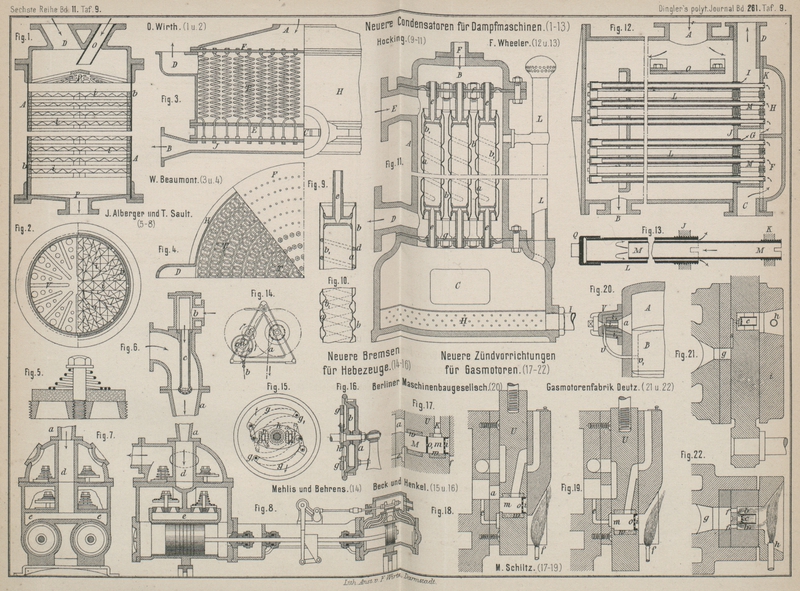

Mit Abbildungen auf Tafel

9.

Neuerungen an Condensatoren für Dampfmaschinen.

Oberflächencondensatoren. Trotz des bedeutenden

Vorzuges, welchen Oberflächencondensatoren vor Condensatoren mit Einspritzung des

Kühlwassers besitzen, haben dieselben, abgesehen von den Schiffsmaschinen, noch

lange nicht jene Verbreitung gefunden, welche sie verdienen. Ein Grund für diese

Erscheinung ist jedenfalls in den mancherlei Schwierigkeiten zu finden, welche das

Dichthalten der einzelnen Rohrverbindungen mit sich bringt. Es ist unmöglich zu

umgehen, daſs die einzelnen Röhren sich nicht ungleich erwärmen; die hierdurch

hervorgebrachte ungleichförmige Ausdehnung wirkt aber in der Art auf die Rohr

Verbindungen, daſs dieselben bald mehr oder weniger undicht werden, was natürlich

schlechte Wirkung des Condensators und Kraftverlust der Maschine nach sich

zieht.

F. M. Wheeler in New-York sucht nach dem American Machinist, 1886 Bd. 9 Nr. 20 * S. 5 diesen

Uebelständen dadurch vorzubeugen, daſs er die Röhren des

Condensators nur an einem Ende befestigt und in dieselben, ganz ähnlich wie

bei Fieldröhren der Dampfkessel (vgl. Hervier 1886 260 * 55), besondere Umlaufsrohre einschiebt. Fig. 13 Taf. 9 zeigt die

getroffene Anordnung der Röhren. Die eigentlichen Abkühlungsrohre L sind in die eine Stirnwand J des Condensators eingeschraubt, am anderen Ende aber mit Kappen Q verschlossen. Hier liegen die Rohre L lose in den Löchern einer in den Condensator

eingenieteten Platte. Fast bis an das Ende der Rohre L

ragen die Umlaufsrohre M in dieselben hinein; befestigt

sind die Rohre M in der Wand K eines besonderen Gehäuses für das Kühlwasser, welches letztere übrigens

ebenso wohl durch die Umlaufsrohre ein- wie ausströmen kann.

Aus Fig. 12

Taf. 9 ist die Anordnung eines Condensators mit solchen Rohren zu entnehmen. Bei A strömt der Abdampf der Maschine ein, welcher sofort

auf eine Prellplatte O trifft, durch welche der Dampf

mit einer gewisssen Gleichmäſsigkeit über alle Röhren L

vertheilt wird. Es ist dies sehr nothwendig; denn träfe der Dampf unmittelbar bei

seinem Eintritte das Röhrenbündel, so würden die zunächst liegenden Röhren nur zu

bald zerfressen werden. Das Condensationswasser (lieſst bei B ab. Das Kühlwasser tritt bei C in die

Abtheilung F, strömt hier durch die Röhren M bis zur Tiefe der Kühlrohre und dann zu dem

ringförmigen Raume zwischen beiden Röhren in die Kammer G, aus welcher es in die Abtheilung H

übertritt, um nun noch die obere Hälfte der gesammten Röhren in gleicher Weise zu

durchlaufen, worauf das Wasser durch das Rohr D aus der

Kammer I zum Abflüsse gelangt. Sowohl die Kühl- wie die

Umlaufsröhren sind von Messing; an den Enden sind dieselben verstärkt und mit

Gewinde versehen. Ist es einmal nöthig, zum Zwecke der Reinigung oder Ausbesserung die Röhren

herauszunehmen, so geschieht dies in einfachster Weise durch Einsetzen eines

Schraubenziehers in die hierzu an den vorderen Rändern vorgesehenen Einschnitte.

Mit einem Wheeler'schen Condensator sind betreffs der

Leistungsfähigkeit Versuche vorgenommen worden. Der fragliche Condensator besaſs

0qm,3967 Kühlfläche (Oberfläche der äuſseren

Röhren) und wurde sowohl unter Erzielung einer beträchtlichen Luftverdünnung (I),

wie ohne Rücksicht auf eine solche (II) geprüft. Die Ergebnisse waren folgende:

I)

Mittlere

Temperatur

des

Kühlwassers

beim

Eintritte

13,6°

„

„

„

„

„

Austritte

36,6

Mittlere Temperatur des Condensationswassers

58,9

Mittlere Luftverdünnung im Condensator

623mm

Condensirte Dampfmenge in der Stunde auf 1qm Kühlfläche

497k,65

II)

Mittlere

Temperatur

des

Kühlwassers

beim

Eintritte

25,8°

„

„

„

„

„

Austritte

39,4

Mittlere Temperatur des Condensationswassers

93,9

Condensirte Dampfmenge in der Stunde auf 1qm Kühlfläche

1094k,7.

Bei dem zweiten Versuche entsprach die Temperatur des Kühlwassers

etwa der wärmsten Sommertemperatur.

Der verhältniſsmäſsig groſse Raum, welchen Oberflächencondensatoren bei einiger

Leistungsfähigkeit einnehmen, welcher Uebelstand namentlich auf Schiffen empfunden

wird, kann durch die möglichste Vertheilung des Dampf- und Wasserstromes

herabgemindert werden. Einen solchen Vorschlag macht Will.

W. Beaumont in London (* D. R. P. Nr. 32045 vom 25. November 1884). Der in

Fig. 3 und

4 Taf. 9

veranschaulichte Condensator besitzt in dem Gehäuse H

eine Zwischenplatte E, in welcher Löcher zum

Hindurchtreten von schraubenartig in einander gewundenen

Röhren T (vgl. Kirkaldy 1883 250 * 292) von wellenförmigem Querschnitte angebracht sind. Diese Röhren sind mit Muttern

oben und unten in Platten F und J befestigt und treten frei durch die Löcher der Platte E, welche einen 2 bis 3 mal gröſseren Durchmesser als

die Röhren T haben. Das bei C in das Gehäuse H einströmende, bei D aus demselben wieder ablaufende Wasser tritt dadurch

in einem ringförmigen Strahle durch dieselben aus den Löchern der Platte E und dieser Strahl wird bei seiner Berührung mit den

gewundenen Röhren T, durch welche der Dampf von A nach B strömt, sofort

zertheilt. Damit das Wasser nicht nur durch die Löcher am Umfange der Zwischenplatte

E tritt und nur die dem Austritte desselben am

nächsten gelegenen Röhren umspült, sind die Löcher in der Mitte der Platte E gröſser als die in der Nähe des Wasseraustrittes bei

D gelegenen.

Man kann auch entgegengesetzt der beschriebenen Dampf- und Wasserführung das

Kühlwasser durch die Röhren T leiten und diese anstatt

vom Wasser vom Dampfe umspülen lassen; der Dampf müſste dann bei D ein-, das Condensationswasser bei C austreten und das Kühlwasser bei B ein- und bei A abgeführt

werden. Der Apparat, welcher auch als Speisewasservorwärmer Verwendung finden kann, wenn man denselben passend

in die Speiseleitung einschaltet, scheint jedoch hauptsächlich aus den oben

angeführten Gründen als Condensator für Schiffsmaschinen geeignet, da durch die als zweckentsprechend zu

bezeichnende Einrichtung wesentlich geringe Abmessungen erreicht werden können, was

besonders für Torpedofahrzeuge von Vortheil sein

dürfte.

Bei dem von F. und E.

Hocking in Liverpool (* D. R. P. Nr. 31764 vom 11. Januar 1885) angegebenen

Oberflächencondensator ist wie bei dem vorbeschriebenen auf eine möglichste

Zertheilung des Wasserstrahles und Vergröſserung der Kühlfläche, wobei die

Ausdehnung der einzelnem Theile unbehindert erfolgen kann, Rücksicht genommen. In

dem Gehäuse A (Fig. 11 Taf. 9) befindet

sich zwischen der oberen und unteren ringförmig gewellten Scheidewand f bezieh. g eine Anzahl Doppelrohre,

welche am besten aus Kupferblech hergestellt werden. Die äuſseren und inneren Rohre

b bezieh. b1 sind an den Enden mit einander verlöthet und

bilden durch entsprechende Einkerbungen der äuſseren Rohre die Zwischenräume schraubenförmiger Kanäle a. Um dem Dampfe

Zutritt in diese Kanäle und dem Condensationswasser Abfluſs aus denselben zu

gestatten, sind die Röhren an den Enden mit T-förmigen Rohrstücken e versehen und letztere mit den Scheidewänden durch

Gewinde und Muttern fest verbunden. Die obere Wand f

liegt zwischen der oberen Flansche des Gehäuses A

bezieh. der Dampfkammer B, während sich die untere

Scheidewand g zwischen der anderen Flansche des

Gehäuses bezieh. des Kastens C befindet. Der Eintritt

bezieh. Austritt des Kühlwassers erfolgt bei D und E, der Dampf strömt bei F

in die Kammer B.

Die Schraubenkanäle a können auch durch gewundene,

zwischen die Rohre eingelegte Drähte d (vgl. Fig. 9 Taf. 9),

welche sich dicht an die Rohrwände anlegen, gebildet werden. Bei dem ebenfalls für

diesen Condensator bestimmten Doppelrohre Fig. 10 Taf. 9 hat auch

das innere Rohr b1

schraubenförmige Einkerbungen a erhalten, deren

Richtung indeſs, damit der Dampf theils nach rechts und theils nach links über die

Oberfläche des inneren Rohres b1 strömen kann, entgegengesetzt zu den Einkerbungen

des äuſseren Rohres b ist. Ein Ausdehnen und

Zusammenziehen der Rohre gestatten die gewellten und dadurch federnden Scheidewände

f und g. Ein Vorzug

der Anordnung dürfte in der leichten Zugänglichkeit, bedingt durch das leichte

Auseinandernehmen der einzelnen Theile, liegen.

Der beschriebene Condensator soll nun namentlich zur Gewinnung von Süſswasser auf SchiffenVgl. Kirhaldy 1883 250 * 292 bezieh. auch Pearce 1886

259 * 314. Fixary 1886 260 * 506.

dienen. In dem Kasten C befindet sich hierzu das Filter

H; das sich in ersterem sammelnde condensirte

Wasser wird durch das Rohr I für den Gebrauch

entnommen, nachdem die Abkühlung desselben durch Luftzuführung mittels des Rohres

L erfolgt ist.

Einspritzcondensatoren. Um auch bei

Einspritzcondensatoren Erhöhung der Leistungsfähigkeit durch möglichste Zertheilung des Wasserstrahles zu erzielen, hat Oscar Wirth in Neuschönefeld bei Leipzig (* D. R. P.

Nr. 31772 vom 22. November 1884) die in Fig. 1 und 2 Taf. 9 dargestellte

Einrichtung getroffen (vgl. Naundorf 1884 253 * 263). Im Inneren des Condensatorgehäuses A ist eine groſse Anzahl radialer oder je nach der

beliebigen Form des Gehäuses in anderer Weise angeordneter Stäbe i mit pyramidenähnlichen Aufsätzen von viereckigem oder dreieckigem

Querschnitte angebracht, durch welche das durch O neben

der Dampfeinströmung D eintretende Wasser, welches

bereits in Tropfen von der durchlochten und kegelförmig gestalteten Scheibe V abfällt, noch weiter zertheilt wird. Die Stäbe i sind in Ringe b

eingenietet, welche lose über einander in dem Condensatorgehäuse liegen, und so

angeordnet, daſs die seitliche Kante jedes Stabes über der Mitte des darunter

befindlichen Stabes liegt. Der Austritt des Wassers erfolgt durch den Stutzen P.

Bei den in Deutschland von Gebrüder Körting (vgl. 1885

255 * 60) u.a. ausgeführten sogen. Injector- und Ejectorcondensatoren (vgl. auch C. Eilt 1883 247 * 53) ist

zur Erhaltung einer gleichförmigen Luftverdünnung ein starker Druck des kalten

Wasserstrahles nöthig und muſs daher das kalte Wasser oft in einen hoch liegenden

Behälter gehoben werden. Auſser diesem Nachtheile ist eine leichte Verstopfung des

Apparates möglich, wenn zur Erzielung der nöthigen Geschwindigkeit des

Einspritzwassers sehr enge Röhren benutzt werden. Ein weiterer Nachtheil kann sich

bei solchen Condensatoren noch dadurch ergeben, daſs eine gröſsere Wassermenge

eingespritzt wird, als zur vollständigen Condensation erforderlich ist. Dadurch wird

die Temperatur des Condensationswassers bedeutend erniedrigt, was bei der Speisung

des Dampfkessels mit diesem Wasser ins Gewicht fallen kann.

Alle diese Nachtheile wollen nun J. L. Alberger in

Buffalo und Th. Sault in New-Haven (* D. R. P. Nr.

33965 vom 19. Mai 1885) dadurch beseitigen, daſs ein solcher Condensator mit einer

Zwillingspumpe verbunden wird, welche so

eingerichtet ist, daſs sie das Luft- und Wassergemisch ebenso schnell aus dem

Condensator herausschafft, als es sich darin ansammelt, und auf diese Weise einen

gleichförmigen und beständigen Strom bei einer hohen Geschwindigkeit erzeugt.

Der eigentliche Condensator zeigt keine wesentliche Neuerung. Wie aus Fig. 6 Taf. 9 zu entnehmen

ist, tritt das Einspritzwasser bei b in die Brause c und aus derselben in das kegelförmige, nach der

Condensatorpumpe führende Rohr a, in welchem die

Vermischung mit dem Dampfe stattfindet. Die Brause c

kann nach Abnahme des oberen Verschluſsdeckels herausgezogen werden, was bezüglich

ihrer Reinigung von Bedeutung ist. Das Rohr d (Fig. 7 und 8 Taf. 9), in

welches das kegelförmige Rohr a mündet, hat einen

gröſseren Querschnitt als die untere Mündung des Rohres a,

so daſs das Luft- und Wassergemisch so schnell abflieſsen kann, daſs es dem im Rohre

a laufenden Strome kein Hinderniſs bietet.

Zur Erzeugung einer Luftverdünnung wird eine Zwillingspumpe benutzt, welche bei

Ejectorcondensatoren deshalb vortheilhaft arbeiten kann, weil bei solchen das

Einspritzwasser und das von der Condensation des Dampfes herrührende Wasser zusammen

mit dem nicht verflüssigten Dampfe und der in den Condensator eingesaugten Luft,

wenn sie aus dem Condensator kommen, so vollständig mit einander gemischt sind, daſs

sie eine Flüssigkeit von fast gleichförmiger Dichte bilden. Dieser Zustand ist bei

einem gewöhnlichen Condensator nicht vorhanden, in welchem sich das Wasser von der

Luft und dem Dampfe trennen kann, ehe der Austritt aus dem Condensator erfolgt. Die

Pumpe muſs dann während eines Theiles ihres Hubes auf Wasser und während des übrig

bleibenden Theiles des Hubes auf Luft wirken.

Die in dem vorliegenden Falle gewählte Pumpe gleicht in ihrer allgemeinen

Construction der bekannten Worthington'schen sogen.

Duplexpumpe (vgl. 1883 250 5). Diese besitzt zwei

Dampfcylinder mit Steuerungen, bei welchen der Schieber des einen Cylinders von der

Kolbenstange des anderen aus bewegt wird, und ferner zwei Pumpencylinder, welche mit

Saug- und Druckkammern in Verbindung stehen und deren Kolben unmittelbar mit den

Kolbenstangen der Dampfcylinder verbunden sind. Das Rohr d kann in die Saugkammer e ausmünden; wegen

der Ersparniſs an Raum und Material und um der Pumpe genügende Festigkeit zu geben,

ordnet man die Saugkammer e vorzugsweise so an, wie in

Fig. 7 und

8

angegeben.

Diese Einrichtung ermöglicht, den eigentlichen Condensator über der Pumpe anzubringen

und das Rohr d in gerader Richtung nach unten durch die

Druckkammer zu führen und ganz innerhalb des Pumpengehäuses anzuordnen. Hierbei sind

beide Pumpencylinder und die Saug- und Druckkammer in ein einziges Gehäuse

eingeschlossen. Die Saug- und Druckventile sollen sich in der durch Fig. 5 Taf. 9

veranschaulichten Form bewährt haben. Die Ventilsitze sind rund und werden so

angebracht, daſs dieselben etwas über dem umgebenden Gehäuseboden vorstehen, um ein

Anhäufen von Bodensatz unter den Klappen zu verhindern. Die Kraft, welche dem durch

den Condensator gehenden Luft- und Wassergemische innewohnt, wird benutzt, um die

Wirkung der Pumpe zu unterstützen. Durch Versuche soll ermittelt worden sein, daſs

die Pumpe bei einer Luftverdünnung von 711mm im

Condensator und bei genügendem Wasserzuflusse so construirt werden kann, daſs sie

gegen einen Widerstand von ungefähr 152mm

Atmosphärendruck arbeitet.

Bei der gezeichneten Pumpe sind nur ungefähr 0,3 mehr Raum in den Pumpencylindern

nöthig, um das Luft- und Wassergemisch zu entfernen, als zur bloſsen Absaugung des

Einspritzwassers erforderlich sein würde. Die Mischung von Luft und Wasser geschieht in dem

Rohre a angeblich auf so vollkommene Weise, daſs die

Pumpe sich durchaus ruhig und gleichförmig bewegt und daher das Wasser auf eine

beliebige Höhe fördern kann, ohne die Wirksamkeit des Condensators zu schwächen.

Dies kann von Wichtigkeit in solchen Fällen sein, wo es gewünscht wird, das Wasser

für ferneren Gebrauch in einem hoch gelegenen Behälter zu sammeln, weil die

Notwendigkeit fortfällt, eine besondere Pumpe für diesen Zweck aufzustellen.

Tafeln