| Titel: | Neue Zündvorrichtungen für Gaskraftmaschinen. |

| Fundstelle: | Band 261, Jahrgang 1886, S. 151 |

| Download: | XML |

Neue Zündvorrichtungen für

Gaskraftmaschinen.

(Patentklasse 46. Fortsetzung des Berichtes Bd.

256 S. 198.)Vgl. auch Buß und Sombart 1885 257 * 44. Reithmann 1885 258 * 485. 1886 259 * 241.

Nash 1886 259 *

153.

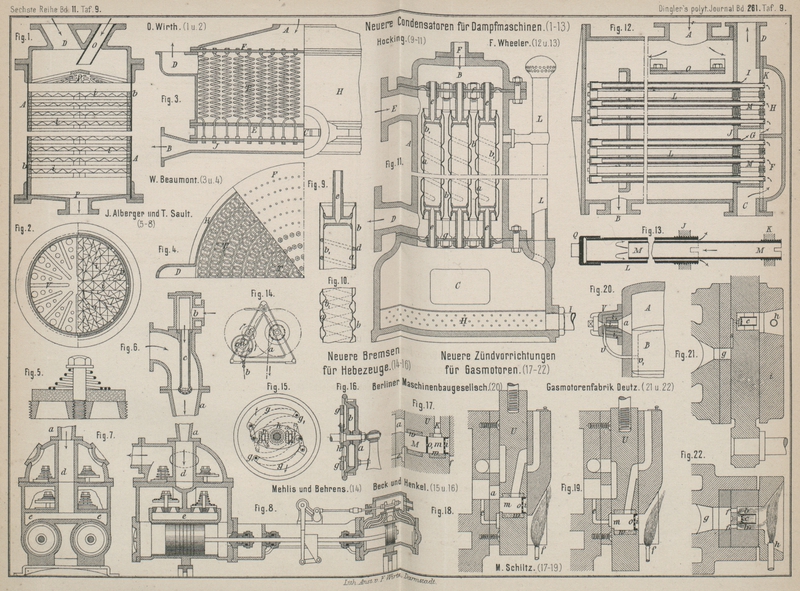

Mit Abbildungen auf Tafel

9.

Neue Zündvorrichtungen für Gaskraftmaschinen.

Die sichere Zündung durch eine Flamme in Gaskraftmaschinen,

welche mit verdichtetem Gemenge arbeiten, hängt nur davon ab, daſs die

Uebertragungsflamme vor dem Erlöschen geschützt wird, wenn sie mit der

Cylinderladung in Verbindung tritt. Dies wird verhindert, wenn der Druck der die

Uebertragungsflamme speisenden Gasmenge mindestens auf gleiche Höhe mit dem des

verdichteten Explosionsgemenges gebracht wird, oder daſs man die Uebertragungsflamme

durch eine kleine Vorexplosion ersetzt, welche kurz vor der Oeffnung des Zündkanales

in den Cylinder eingeleitet wird. Neuerdings wird auch eine Vereinigung beider

Mittel angestrebt und zwar nicht nur auf dem Wege der Ventilzündung (vgl. Körting und Lieckfeld 1885

256 * 201), sondern auch mittels Schieberzündung

(vgl. Adam bezieh. Beiſset

1885 256 * 202. * 203).

Zwei hier zu besprechende Ausführungen schlieſsen sich den letzteren Vorgängen eng

an. Ein aus einem Behälter mit einer gewissen Geschwindigkeit durch nicht zu feine

Oeffnungen ausströmendes Gemenge brennt erst in einer gewissen Entfernung von diesen

Oeffnungen, die Zündung verpflanzt sich aber durch die Oeffnungen in das verdichtete

Gemenge nicht zurück. Dies geschieht erst dann, sobald der Ueberdruck im Gemenge so

weit nachläſst, daſs die Zündungsgeschwindigkeit gröſser ist als die

Ausströmungsgeschwindigkeit. Wird daher durch Abschlieſsen des Raumes, in welchem

das ausströmende Gemenge brennt, in diesem Raume die Wärme und der Druck gesteigert,

so vermehrt sich dadurch die Zündungsgeschwindigkeit, während die

Ausströmungsgeschwindigkeit sich vermindert, und die Zündung schlägt in das

verdichtete Gemenge zurück.

Diese Betrachtung führte M. V. Schiltz in Köln (* D. R.

P. Nr. 33675 vom 30. December 1884) zu der in Fig. 18 und 19 Taf. 9

dargestellten Zündvorrichtung. Bei der Aufwärtsbewegung des Schiebers U aus seiner tiefsten Stellung (Fig. 19) füllt sich die

nach auſsen durch eine Platte o mit Löchern begrenzte

Mulde m aus irgend einer Quelle, hier aus dem Laderaume

des Arbeitcylinders selbst, durch den Kanal e mit

brennbarem Gemenge, welches vor der Platte o an der

äuſseren Flamme f sich entzündet und fortbrennt, ohne

in die Mulde zurück zu zünden. Bei weiterem Aufgange des Schiebers schlieſst der

letztere die Siebflämmchen zum Schieberdeckel ab (Fig. 18), wodurch nach

Schützes Meinung das Gemenge in der Mulde m sich entzündet und dort explosiv verbrennt, wenn auch

dasselbe nur unter schwachem Drucke sich befunden hätte. Die Explosion schlägt dann

in die gleichzeitig oder unmittelbar darauf geöffnete Kammeröffnung a und entzündet dort das Gemenge, auch wenn es

bedeutend verdichtet wäre. Wenn die Hitze und der Druck in der Mulde m durch deren Auskleidung mit einem schlechten

Wärmeleiter w (Asbest oder Thon) zusammengehalten wird,

so erfolgt in a die Zündung, auch wenn die Oeffnung

einen Augenblick später eintritt.

Wie Schütz weiter ausführt, kann auch

die Ausströmungsgeschwindigkeit vor der Siebplatte o in

den Raum i durch Vergröſserung oder Verkleinerung der

Sieblöcher geregelt werden, wozu ein Schieber mit gleichen Löchern dienen kann. Die

Zündung kann ebenso gut durch Ventile oder Klappen bewirkt werden, wenn eine Klappe

den Raum i abschlieſst, während gleichzeitig durch eine

andere Klappe die Mulde m zur Kammer a geöffnet wird.

Es läſst sich auch ein sehr hochgradig verdichtetes Gemenge

entzünden, wenn man

mehrere Zündmulden vor einander, wie in Fig. 17 Taf. 9, oder bei

einem weniger dicken Schieber neben einander reiht, so daſs die Zündung von Mulde zu

Mulde sich verbreitet und aus der zuletzt entzündeten Mulde in die gleichzeitig

geöffnete, mit stark verdichtetem Gemenge gefüllte Kammer a sich überträgt. Bewegt sich in Fig. 17 der Schieber U aus seiner tiefsten Stellung nach aufwärts, so füllt

sich durch den Kanal e die Mulde M mit stark verdichtetem Gemenge, welches aus M durch die feine Oeffnung o1 in die Mulde m tritt und aus der letzteren die Verbrennungsrückstände durch K verdrängt und im Raume i

an der äuſseren Flamme bei f sich entzündet. Durch

Abschlieſsen des Raumes i schlägt die Zündung aus i nach w, aus m durch o1 nach M, von da in die

gleichzeitig geöffnete Kammer a. Da die enge Oeffnung

o1 dem Ueberströmen

des Gemenges aus M nach m

hinderlich ist, so muſs vor der Zündung bei schneller Schieberbewegung die

Verdichtung in M gröſser sein als in m; die Rückzündung aus m

nach M wird erleichtert durch Ausfütterung der kleinen

Oeffnung o1 mit

schlechten Wärmeleitern; es kann o1 auch ein mit Asbest ausgekleideter kleiner Kanal

sein.

Bei einer von der Gasmotorenfabrik Deutz (* D. R. P. Nr.

35588 vom 12. Mai 1885) vorgeschlagenen Zündvorrichtung ist die Mulde b (Fig. 21 und 22 Taf. 9) des

Schiebers a, ähnlich wie bei der Zündvorrichtung von

Adam (1885 256 * 202),

durch einen Einsatz c in drei Abtheilungen b, b1 und c getheilt, in welchen das eingeführte brennbare

Gemisch verbrennt. Der Einsatz c ist an der einen Seite

siebartig gelocht. Das brennbare Gemisch wird aus dem Cylinder durch den Kanal g, die Rinne s und den

engen Kanal d1 in die

Mulde bb1 gepreſst. Das

Gemenge stöſst dabei gegen das Sieb des Einsatzes c;

ein kleiner Theil desselben gelangt in diesen Einsatz, während der gröſsere Theil an

dem Siebe abprallt und, ohne Widerstand zu finden, in die beiden Abtheilungen b und b1 zur linken und rechten Seite des Einsatzes tritt.

Das brennbare Gemisch, welches heftig aus b und b1 herausströmt,

entzündet sich zuerst an der äuſseren Flamme h und

sichert das Anzünden desjenigen Gemenges, welches mit geringerem Drucke in die Mulde

bb1 gelangt. Das

Abprallen des Gemisches an dem Siebe läſst sich so regeln, daſs in den verschiedenen

Abtheilungen verschiedene Mengen des brennbaren Gemisches zur Verbrennung kommen.

Bei Abschluſs der Mulde mit ihren drei Abtheilungen nach auſsen durch den Deckel i in Folge der Bewegung des Schiebers werden die

Flammen b und b1, die durch die sich vermehrende Verdichtung der

Cylinderladung weit auſsen brennen, zeitweise von dem Schieber abgeschnitten. Da

aber auf alle Fälle in dem Einsatze c die kleinere

Flamme am Brennen bleibt, so sichert dieselbe die Einleitung der Entzündung in dem

Cylinder. Die Flamme in c verzehrt das von den

abgeschnittenen Flammen b und b1 zurückbleibende Gemenge und leitet,

während der Schieber in seiner Rückbewegung die Oeffnungen f und f1 in

Verbindung mit dem Einströmkanale g bringt, die

Entzündung der Cylinderladung durch Rückschlag ein.

Als das Wesentliche dieser Ausführung wird angesehen, daſs die Vertheilung des Gasgemisches in mehreren Abtheilungen

der Zündmulde in der Weise vor sich geht, daſs das Gasgemisch in die einzelnen

Abtheilungen in verschiedenen Mengen einströmt und aus denselben unter verschiedenem Drucke, also mit

verschiedener Flammengröſse brennt. Auch ist bei dieser Einrichtung angestrebt, daſs

das zur Verwendung kommende Explosionsgemisch keinen gleich bleibenden Druck

benöthigt.

Die in Fig. 20

Taf. 9 dargestellte Zündvorrichtung der Berliner

Maschinenbau-Actiengesellschaft vormals L. Schwartzkopff in Berlin (* D. R.

P. Nr. 34293 vom 18. Juni 1885) bietet eine eigenartige Ausbildung der Zündung durch Berührung mit erhitzten Körpern (vgl.

1885 256 206) in Anwendung auf Gaskraftmaschinen, welche

mit verlängertem Cylinderraume arbeiten.

Die Zündvorrichtung besteht aus einem Körper i, welcher

mit Schichten i1 und

i2

wärmeschützenden, schlecht leitenden Materials umgeben ist und sich in einem Gehäuse

V eingeschlossen befindet. Der Kolben B, welcher in der gezeichneten Stellung seine äuſserste

Lage einnimmt, besitzt eine OefFnung v1

, die mit dem Kanäle v

zusammentrifft, sobald der Kolben in diese Stellung gelangt. Hierbei kann eine

geringe Menge des im Cylinder A befindlichen

verdichteten Gasgemisches durch den hohlen Körper i,

den Kanal v und die Oeffnung v1, sowie den hohlen Kolben vor letzteren

gelangen. Da der Körper i glühend gemacht wird, bevor

die Maschine in Gang gesetzt wird, so muſs sich das verdichtete Gasgemisch an dem

Körper i entzünden, wenn eine Strömung des Gasgemisches

durch i, v und v1 stattfindet. Eine vorzeitige, d.h. zu frühe

Entzündung des Gasgemisches wird durch die Verbrennungsrückstände verhindert, welche

nach jeder Explosion den Raum a erfüllen, d.h. vor den

Körper i sich lagern. Bei dem Anfüllen des Cylinders

mit explosiblem Gasgemische wird nämlich der Raum a

nicht oder nur zum Theile von jenen Verbrennungsrückständen befreit.

Im Augenblicke der Entzündung des Gasgemisches im Cylinder entweicht ein kleiner

Theil der entzündeten, hoch erhitzten Gase durch i, v

und v1 und diese führen

dem Körper i stets so viel Wärme zu, wie derselbe durch

Mittheilung an die umliegenden Wandungen verliert, so daſs er während des Betriebes

der Maschine glühend bleibt.

Tafeln