| Titel: | Neuere Bremsen für Hebezeuge. |

| Fundstelle: | Band 261, Jahrgang 1886, S. 154 |

| Download: | XML |

Neuere Bremsen für Hebezeuge.

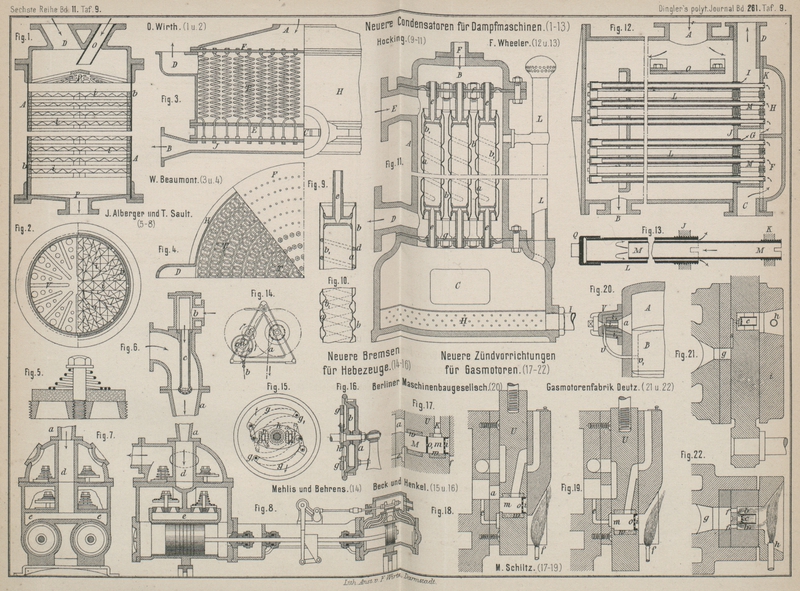

Patentklasse 35. Mit Abbildungen auf Tafel 9.

Neuere Bremsen für Hebezeuge.

Um beim Loslassen der Handkurbel oder beim Ausrücken der Antriebsrolle eines

Hebezeuges die Last selbstthätig zu bremsen, bringt die Maschinenfabrik Cyclop, Mehlis und Behrens in Berlin (* D. R. P. Nr. 33269

vom 22. Januar 1885) die Bremse nicht, wie dies bisher meist geschehen, auf der

Antriebsachse unmittelbar neben der Kurbel oder Rolle an (vgl. Zobel u.a. 1884 253 * 447.

H. Mohr 1885 256 * 154),

sondern auf einer besonderen Welle, welche mit der

Kurbel durch Zahnräder in Verbindung steht. Die Bremse, welche bei der

entsprechenden Drehung ihrer Welle durch Sperrrad und in dasselbe fallende Klinken zur

Wirkung kommt, wird von der Last selbst angezogen.

Wie aus Fig.

14 Taf. 9 zu entnehmen, ist das eine Ende a

der Lastkette an der Windetrommel und das andere Ende b

derselben an einem Bremsbande c befestigt, welches um

eine auf der Welle d sitzende Scheibe e gelegt ist. Auf der Welle d sitzt noch fest eine die Sperrklinken tragende Scheibe neben einem lose

drehbaren Zahnrade, welch letzteres mit einem gleichen, fest auf der Vorgelegewelle

f sitzenden Rade in Eingriff steht. An dem ersteren

Zahnrade sind auch die Sperrzähne angebracht, in welche die Klinken durch Federn

gedrückt werden. In Folge dieser Anordnung steht beim Aufwinden der Last die Welle

d still, da die Klinken über die Sperrzähne

gleiten. Läſst man die Kurbel los, so versucht die Last, die Welle f in der Richtung des eingezeichneten Pfeiles zu

drehen, wodurch die Klinken in die Sperrzähne einfallen und die Bremsscheibe e zu drehen versucht wird. Dies wird jedoch von dem

durch die Last angezogenen Bremsbande verhindert. Hierbei wächst mit dem

Lastgewichte auch der Bremsdruck und wird somit selbstthätig jeder beliebigen Last

Gleichgewicht gehalten. Beim Senken der Last ist man genöthigt, die Handkurbel

rückwärts zu drehen, wobei die Welle d unter

Ueberwindung der durch das Bremsband verursachten Reibung gedreht wird.

J. Weidtman in Dortmund (* D. R. P. Nr. 31966 vom 11.

December 1884, Zusatz zu * Nr. 13639, vgl. 1882 243 *

272) hat an seiner Sicherheitskurbel zwischen der

äuſseren Hälfte der Reibungskuppelung und der Kurbel und einer Verlängerung des

Armes derselben frei liegende gespannte Federn angeordnet, welche, wie früher die in

der vorderen Kuppelungshälfte selbst untergebrachten Federn, das Zusammendrücken der

Kuppelung bewirken.

Bei der von Beck und Henkel in Cassel (* D. R. P. Nr.

33725 vom 3. April 1885) vorgeschlagenen Geschwindigkeitsbremse für Hebezeuge (vgl. Mégy 1874 213 * 108. H.

Mohr 1885 256 * 338) wird durch von der

Centrifugalkraft beeinfluſste Gewichtstücke eine Reibungskuppelung zusammengepreſst

und dadurch ein zu rasches Senken der Last selbstthätig verhindert. Die

Schwunggewichte g (Fig. 15 und 16 Taf. 9)

sind um Zapfen g1

drehbar an der Kuppelungshälfte b und werden bei nicht

übermäſsiger Geschwindigkeit durch in den Figuren nicht angegebene Federn in der

punktirt gezeichneten Lage gehalten. Bei zunehmender Geschwindigkeit schlagen die

Gewichte g aus und verdrehen damit das Glied h, dessen Rollen r dann

auf keilförmige Ansätze an der Kuppelungshälfte b

laufen und diese gegen die festgehaltene Kuppelungshälfte a pressen. Die letztere Kuppelungshälfte könnte mit einer Handkurbel auf

die von Weidtman u.a. angegebene Weise verbunden und

damit die Einrichtung zum Antriebe des Hebezeuges benutzt werden.

Tafeln