| Titel: | Brown und Sharpe's Universal-Schleif- und Schärfmaschine. |

| Fundstelle: | Band 261, Jahrgang 1886, S. 157 |

| Download: | XML |

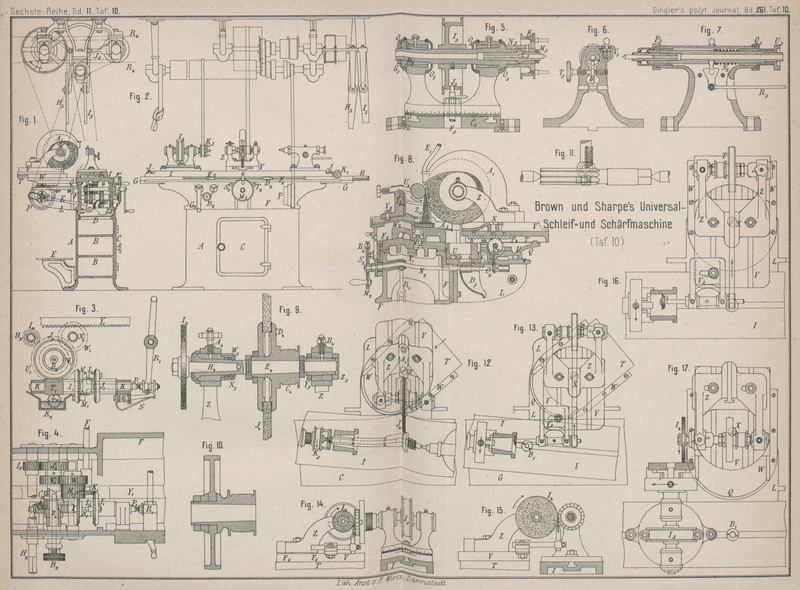

Brown und Sharpe's Universal-Schleif- und Schärfmaschine.

Mit Abbildungen auf Tafel

10.

Brown und Sharpe's Universal-Schleif- und

Schärfmaschine.

Die auf Tafel 10 in allen Einzelheiten dargestellte Universal-Schmirgel-Schleif- und

Schärfmaschine der Brown and Sharpe Company in

Providence, wie solche im Iron, 1885 Bd. 26 *

S. 323 beschrieben ist, zeichnet sich durch die mannigfache

Verstellbarkeit sowohl des Arbeitstückes, als der Schleifscheibe aus. Die allgemeine

Anordnung ist aus Fig. 1 und 2, einem senkrechten

Schnitte durch den linken Theil bezieh. der Vorderansicht der Maschine zu entnehmen.

Hervorzuheben ist, daſs das Gestell und die Lagerungen aller Theile besonders

kräftig durchgeführt sind, was ein Haupterforderniſs bei Maschinen mit rasch

laufenden Schleifscheiben für eine genaue und saubere Arbeit ist.

Das Gestell A ist in Kastenform mit Fächern zu beiden

Seiten der Thür C hergestellt und zwar sind die

Querwände B gleich mit eingegossen, wodurch man nicht

nur die Steifheit des Gestelles erhöht, sondern auch Behältnisse zur Aufbewahrung

von Werkzeugen und Geräthschaften bekommt. Ueber der Thür sind Leisten zur Aufnahme

einer Oelpfanne D angeordnet, welche das von den

oberhalb liegenden Rädern abtropfende Oel auffängt. Der Ansatz E des Gestelles dient zum Tragen eines Wassergefäſses,

welches beim Naſsschleifen das Abwasser aufnehmen soll. Das Bett F, welches alle Räder und bewegten Theile trägt, ist

gleichfalls in Kastenform ausgeführt und durch Querrippen versteift. Auf dem Bette

F verschiebt sich in einer Schweinsrücken- und in

einer ebenen Führung der Schlitten G, welcher an den

beiden Enden Vertiefungen H (Fig. 2) enthält, die als

Behälter für Schraubenschlüssel und andere häufig gebrauchte Werkzeuge bestimmt

sind.

Der Spindelstock und der Reitstock sind auf einer Drehplatte I befestigt, welche sich um einen Zapfen B1 (vgl. Fig. 8) drehen kann. Es

gestattet diese Anordnung die Achse des Arbeitstückes schräg gegen die Gleitrichtung des Schlittens G zu legen, ohne daſs man nöthig hat, erst Spindel- und Reitstock zu

versetzen (vgl. Fig. 12). Das Festklemmen des Drehtisches I

auf dem Schlitten G erfolgt alsdann an den beiden Enden

durch Bolzen J (Fig. 2). Um den Tisch I genau auf eine gewünschte Schräge einstellen zu

können, ist eine Stellschraube K1 angeordnet, mit deren Hilfe man bequem eine Marke

auf den bestimmten Theilstrich der Eintheilung bringen kann. Die Eintheilung gibt

ebenso wohl die Neigung in Grad, als das entsprechende Steigungsverhältniſs zur

Länge an. Eine Längsnuth im Tische I gestattet das

beliebige Verschieben und Festspannen des Spindel- und Reitstockes. An das Bett F

ist ferner ein Winkel

L festgeschraubt, welcher auf der äuſseren Seite

die Stufenscheibe P zur Einleitung der Schaltbewegung

trägt. Auf der oberen Fläche des Winkels L ist die

Bettplatte Q für das Schleifscheibengestell wagerecht

drehbar um die Achse der Schnecke C1 (vgl. Fig. 8) gelagert, zu

welchem Zwecke die Lagerbüchse von C1 als Drehzapfen ausgebildet ist. Auch hier ist

wieder eine Gradtheilung für die Winkelverstellung angebracht und dienen zum

Festklemmen Schrauben, deren Köpfe in Kreisnuthen U

greifen. Der Schlitten T für das Schleifscheibengestell

gleitet auf zwei Prismenführungen W (Fig. 1), von welchen eine

nachstellbar ausgerüstet ist, um etwaige Abnutzungen aufzuheben. Die Scheibenplatte

V ist mittels einer Schraube X (Fig. 8) auf dem Schlitten

T befestigt, wodurch die Schleifscheibe in irgend

welchem Winkel einzustellen ist. Die Köpfe der Schrauben, mit welchen das

Festklemmen des Lagerbockes Z für die

Schleifscheibenachse auf der Platte V erfolgt, gleiten

wiederum in zwei T-Schlitzen. Die Schutzhaube 1 für

die Schleifscheibe ist an dem Bocke Z festgebolzt und

dient gleichzeitig dem Rohre E1 (Fig. 8), welches das

Wasser für das Naſsschleifen zuführt, als Halter.

Die Anordnung des Schalträderwerkes ist aus Fig. 3, 4 und 8 ersichtlich.

Die Schaltwelle F1 wird

von einer mit der Stufenscheibe P versehenen Welle aus

mittels der Winkelräder G1 getrieben. Der Tisch G empfängt dann seine

Längsbewegung von der Schnecke T1 (Fig. 3), welcher auf der

Spindel K festgekeilt ist, durch das Schneckenrad U1, Stirnräder V1, W1 und X1, welch letzteres in

die am Schlitten G feste Zahnstange F1 eingreift. Die

Schaltwelle F1

bethätigt durch das Kegelrad K1 (Fig. 4) die beiden Räder

I1 und J1 in entgegengesetzter

Richtung; dieselben sitzen lose auf der Schneckenspindel K und sind mit Mitnehmern L1 bezieh. M1 versehen. Die Spindel K ist auf einer Seite ausgehöhlt und mit einem Schlitze zwischen den

Rädern I1 und J1 versehen zur

Aufnahme des Bolzens P1

, welcher mit einer Klaue N1 aus dem Schlitze der Spindel K hervorragt. Wird nun der Bolzen P1 mittels des Hebels

R1 verschoben, so

wird entweder I1 oder

J1 mit der Spindel

K1 verbunden. Die

federnde Falle S übernimmt bei der selbstthätigen

Umsteuerung das Erhalten des Hebels R1 in seinen Stellungen. Die Umsteuerung des Tisches

wird wie bei den Hobelmaschinen selbstthätig bewirkt und zwar durch die beiden in

dem Schlitze F2 (vgl.

Fig. 2)

verstellbaren Knaggen D2 und E2. Um

den Vorschub entweder selbstthätig oder mittels Hand bewirken zu können, sitzt das

Schneckenrad U1 (Fig. 3 und 4) lose auf

seiner Achse Z1 und

wird nur durch die Reibungskuppelung A2 mitgenommen, welche von der Mutter B2 aus in Thätigkeit

gesetzt wird. Durch Anziehen des Stiftes C2 beim Drehen an B2 werden die Reibungskegel in einander gepreſst.

Löst man die Mutter B2,

so kann man den Vorschub durch Drehen an der Handkurbel G2 (Fig. 2), welche auf die

Spindel H2 gesteckt

wird, beliebig in einer

gewünschten Richtung bewirken. Die Spindel H2 ist durch das Räderpaar I2, J2 mit der Achse Z1 gekuppelt. Die Schmierung der Schaltschnecke T1 erfolgt von der

Oelzelle K2 (Fig. 3) aus

fortwährend durch ein Rädchen L2, welches in das Oel eintaucht und von der Schnecke

T1 gleichzeitig mit

bewegt wird.

Die Einrichtung für die Quer Schaltung der

Schmirgelscheibe ist in Fig. 8 wiedergegeben. Von

der Kurbelscheibe M2

aus wird durch die Welle N2, das Kegelraderpaar O2 und die Schnecke C1 das Rad Q2 getrieben, welches die Bewegung auf die Zahnstange

P2 des Schlittens

T überträgt. Die Drehung des

Schmirgelscheibengestelles um eine lothrechte Achse ohne Beeinträchtigung der

Querschaltung ist dadurch ermöglicht, daſs diese Achse mit der Drehachse der

Schnecke C1

zusammengelegt und das Rad Q2 im Schleifscheibenbette Q gelagert ist. An

der Kurbelscheibe M2

ist auſserdem ein verstellbarer Anschlag R2 angebracht, welcher die Gröſse des Vorschubes

begrenzt, indem derselbe gegen einen der beiden Zapfen S2 und T2 (vgl. auch Fig. 2) stöſst. Auf diese

Weise ist einmal ein zu rasches Vorschieben verhindert, welches die Schleifscheibe

und das Arbeitstück gefährden könnte, andererseits aber auch eine Marke für das

Niederschleifen geschaffen, wenn eine groſse Anzahl von Gegenständen auf denselben

Durchmesser zu bringen ist.

Um beim Schleifen langer dünner Gegenstände zu verhüten,

daſs dieselben sich durch den Arbeitsdruck durchbiegen und in Schwingungen gerathen,

ist der stellbare Backen U2 angeordnet, dessen Fassung Y2 durch die Schraube F2 mit der Brücke W2 in Verbindung gebracht ist. Die Brücke

W2 überspannt das

Gestell und ist auf der vorderen Seite mit den Bolzen S2 und T2 befestigt, während auf der Hinterseite Schrauben

die Vereinigung mit dem Winkel L bewerkstelligen. Z2 ist eine Schutzzone,

welche beim Naſsschleifen den abgeschleuderten Schleifschlamm nach dem Kanäle A3 der Brücke führt,

von wo aus derselbe durch eine Aussparung der Bettplatte der Schleifscheibe und

schlieſslich durch die Schnauze B3 nach dem auf der Rückseite bei E (Fig. 1) aufgestellten

Gefäſse geleitet wird. Beim Trockenschleifen wird gleichfalls die gröſste Masse des

Staubes in den vor der Rinne A3 befindlichen Tümpel geschleudert; dort werden

durch das zurückgelassene Wasser Funken gelöscht und dadurch zurückgehalten und

unschädlich gemacht.

Der in Fig. 5

dargestellte Spindelstock ist auf die Grundplatte C3 gesetzt, welche

ihrerseits wieder mit dem schon beschriebenen Drehtische I verbunden ist. Der Spindelstock kann sich um den mittleren Zapfen F3 drehen und zwei mit

ihren Köpfen in einer Kreisnuth geführte Schrauben dienen zum Feststellen. Die

Umfläche des runden Fuſses ist mit Gradtheilung versehen behufs Einstellung des

Spindelstockes in irgend gewünschte Schräge. Die hohle Spindel ist mit zwei

kegelförmigen Lagerstellen, deren jede wieder aus zwei Kegeln von ungefähr 90 und

11° Spitzenwinkel zusammengesetzt ist, versehen; im Uebergange der beiden Kegel ist eine kleine

Nuth eingedreht. Die eine Lagerstelle ist in dieser Weise an der Spindel angedreht

und die andere verstellbar, in Form einer Büchse H3 mit Nuth und Feder so aufgeschoben, daſs die

Kegelspitzen denen des festen Zapfens entgegen liegen. Man braucht also, wenn

Abnutzungen eingetreten sind, nur die beiden Büchsen gegen einander zu verstellen,

was durch Anziehen der Mutter G3 geschieht. Bund und Gegenspitze sind hier nicht

nöthig, weil der eine Spitzenwinkel groſs ist, der Flächendruck also gering

ausfällt. Um den Staub von den Lagerstellen abzuhalten, sind Kappen O3 aufgeschoben, welche

sich möglichst dicht an die Wellen anschlieſsen. In der Mitte des Spindelstockes ist

ein Hemmstift J3

angebracht, welcher gleichzeitig mit der Losscheibe K3 gebraucht wird. Die Losscheibe dreht

sich um den in die Spindel eingesetzten Schaft L3 und dient als Mitnehmer. Die Lagerung ist ebenso

wie die Spindellagerung, das Nachziehen geschieht mit Hilfe der Mutter M3. Es ist so die

Möglichkeit geboten, das Arbeitstück entweder zwischen zwei todten, oder zwischen

einer todten und einer bewegten Spitze zu drehen, je nachdem man die Scheibe I3 durch den Stift J3, oder die Scheibe

K3 feststellt. Das

Drehen zwischen zwei todten Spitzen hat insofern

Vortheil, als etwaige Mängel der Lagerung nicht auf das Arbeitstück übertragen

werden. Die Mutter N3

dient nur zum Schütze des Spindelgewindes, welches zur Aufnahme eines Futters oder

einer Planscheibe dient, nachdem man den Schaft L3 entfernt hat. Die Bauart des Reitstockes ist aus Fig. 6 und 7 zu ersehen. Die Spindel

desselben ist wiederum behufs Vernichtung von Spielräumen mit kegelförmigen Büchsen

versehen, welche durch Anziehen der Staubkappen P3 und Q3 in die Bohrung des Stockes hinein getrieben und so

zusammengezogen werden. Die Spindel wird anstatt durch eine Schraube durch einen

Hebel R3 verschoben und

das Werkstück zwischen den Spitzen durch den Druck der starken Feder S2 gehalten. Durch

diese Anordnung paſst sich die Spitzenentfernung von selbst der veränderlichen Länge des Arbeitstückes an, wie solche

durch Erwärmung beim Schleifen hervorgerufen wird; zudem läſst sich die Spindel

durch einen Hebel rascher bewegen als durch eine Schraube. Bei groſsen Werkstücken,

für welche der Einfluſs der Erwärmung verschwindet, stellt man die Spitzen dadurch

fest, daſs man den Hebel R3 durch die Druckschraube T3 festklemmt. Die Bewegung der Spindel sowohl, als

der Druck der Feder kann durch die Mutter U3 geregelt werden. V3 (Fig. 6) ist noch ein

Oelbehälter, welcher das Oel zum Schmieren der Spitzen aufnimmt. Es werden zwei

Sätze von Spitzen verwendet, ein kleineres Paar, wie ein solches in Fig. 5 und 7 gezeigt ist, und ein

gröſseres Paar, welches unmittelbar in die Spindeln eingesetzt wird. Sowohl die

Spindelstock-, als die Reitstockspindel sind hohl, so daſs man von hinten einen Dorn

einschieben und die eingesetzten Spitzen mit aller Sicherheit und ohne Miſshandlung

durch Anschlagen heraustreiben kann.

Auch die Schleifradspindel, welche in Fig. 9 gezeichnet ist, ist

mit nachstellbaren Lagern, ähnlich den oben beschriebenen, ausgestattet. Das linke

Lager wird mit Hilfe der Mutter W3 nachgezogen, nachdem man die Schutzkappe X3 abgeschraubt hat,

während das rechte Lager durch die Muttern Y3 und Z3 verschoben wird. Die Büchsen können aus dem

Scheibengestelle Z entfernt werden, ohne daſs man

nöthig hätte, die Einstellung der Lagerbüchsen aufzuheben. Es genügt hierzu das

einfache Lösen der gleichzeitig als Oelröhrchen dienenden Schrauben A4 und B4 und das Abschieben

der Schleifscheibe, Die Antriebscheibe C4 und die Flansche D4 sind aus einem Stücke hergestellt, welches auf den

Kegel E4 aufgepaſst ist

und durch Muttern in seiner Lage gehalten wird. Am linken Ende der Welle ist eine

Ausbohrung, welche den kegelförmigen Zapfen H4 einer kleinen Schmirgelscheibe I4 aufnimmt, die

hauptsächlich für das Schleifen von ebenen Flächen benutzt wird, wie es aus Fig. 17 zu

ersehen ist, während die groſse Schmirgelscheibe J4 meist zum Abschleifen der Gegenstände zwischen den

Spitzen verwendet wird. Die Scheibe I4 kann jederzeit leicht entfernt werden durch

Zurückschrauben der rechten Spindelmutter und Lösen von A4, wonach man die Welle mitsammt dem

linken Lager herausziehen kann, ohne die Lagereinstellung aufheben zu müssen. Sollte

die Schmirgelscheibe zu fest sitzen, so kann man zum Lüften die linke Spindelmutter

benutzen. Die Schmirgelscheibe I4 wird zwischen weichen Leder- oder Gummischeiben

gefaſst.

Sollen Gegenstände inwendig ausgeschliffen werden, so

wird hierzu eine Schleifscheibe mit besonderem Ständer angewendet, wie aus Fig. 13 und

16 zu

erkennen ist. An Stelle der Scheibe C4 setzt man dann die in Fig. 10 besonders

gezeichnete doppelte Riemenscheibe.

Das zu der Maschine gehörige Deckenvorgelege ist in den

Fig. 1 und

2 mit

angegeben und dürfte wohl ohne weitere Beschreibung klar sein. R4 ist der 75mm breite Haupttreibriemen. Die Bewegung der

Schmirgelscheibe wird gesteuert durch den Ausrücker H5, während unabhängig hiervon durch den

Ausrücker I5 die

Bewegung des Arbeitstückes eingeleitet bezieh. aufgehoben wird. Es bietet dies den

Vortheil, die Schmirgelscheibe ruhig weiter laufen zu lassen, wenn man das

Arbeitstück umspannt oder auswechselt. Man erzielt hierdurch eine bessere Arbeit und

spart an Zeit. Um die Zeit möglichst ausnutzen zu können und das Werkstück rasch zum

Stillstande zu bringen, ist mit dem Ausrücker I5 auch eine Bremse J5 (Fig. 1) in der Weise

verbunden, daſs dieselbe zur Wirkung kommt, wenn der Riemen von der Fest- auf die

Losscheibe gebracht wird.

Bezüglich der Abmessungen der Maschine sei bemerkt, daſs

die Spitzenhöhe 152mm, die Spitzenweite bis 710mm beträgt. Der Drehtisch I kann aus seiner mittleren Lage nach beiden Seiten hin um 10° gedreht

werden, was ungefähr einer Neigung von 1 : 6 entspricht. Der Weg des Schlittens T

beträgt bis 140mm und das Schleifscheibengestell kann nach jeder

Seite hin um 90° gedreht werden. Die gröſsere Schleifscheibe selbst soll ein Loch

von 127mm besitzen und kann bis 300mm Durchmesser und 13mm Dicke haben. Die auf den Zapfen H4 (Fig. 9) aufzubringenden

Schmirgelscheiben können bis zu 150mm groſs sein,

bei einer Dicke von 10mm; das Loch betrage 20mm. Auf die Spindel des kleineren Scheibenständers

V5 (Fig. 13 und 16) können

Scheiben bis zu 25mm Durchmesser, 6mm Dicke und 6mm

Lochdurchmesser gesteckt werden.

Die Fig. 1,

2 und 8 geben die

Anordnung der Theile für das Schleifen von vollen

cylindrischen Gegenständen an, Fig. 16 für das Schleifen

von hohlcylindrischen Körpern. Die Fig. 12 und 13 gelten für

das Schleifen von Kegeln,

Fig. 17 für

das Planschleifen. Die Fig. 14 und 15 zeigen noch

die Anordnung für das Schärfen von Fräsen, wobei

besondere Zahnstützen angebracht sind. Um hierbei einen Ansatzwinkel für die Zähne

zu erhalten, ist die Achse der Schleifscheibe durch Unterschieben von Scheiben F6 höher gelegt als die

Achse der nachzuschleifenden Fräse. Fig. 11 verdeutlicht das

Schärfen von Reibahlen. (Vgl. Reinecker 1886 260 * 113.)

Für längere Gegenstände führt die Brown and Sharpe Company diese Maschine nach der

gleichen Quelle * S. 410 auch gröſser aus. Diese Ausführung) ist ebenfalls genau mit

den beschriebenen Vorrichtungen ausgestattet. Das längere Bett wird an zwei Stellen

unterstützt und die Platte I, welche Spindel und

Reitstock trägt, ist oben geneigt, um umher spritzendes Schmutzwasser in eine längs

des Bettes F angebrachte Rinne laufen zu lassen. Die

Platte I ist nicht mehr drehbar, um Spindelstock und

Reitstock verschieden schräg zum Bette einstellen zu können, sondern Spindelstock

und Reitstock sind in Prismenführungen zu verschieben, da die Maschine hauptsächlich

für lange cylindrisch oder kegelförmig zu schleifende Gegenstände bestimmt ist;

dieselben können bis 1825mm lang sein und bis

355mm im Durchmesser besitzen. Die

Schleifscheibe, welche wieder unter verschiedenen Winkeln zu den Gegenständen

eingestellt werden kann, hat 857mm Durchmesser und

ist 25mm dick. Der Antriebsriemen derselben ist

45mm breit.

Tafeln