| Titel: | C. G. Roberts' Auffangapparat für Regenwasser. |

| Fundstelle: | Band 261, Jahrgang 1886, S. 167 |

| Download: | XML |

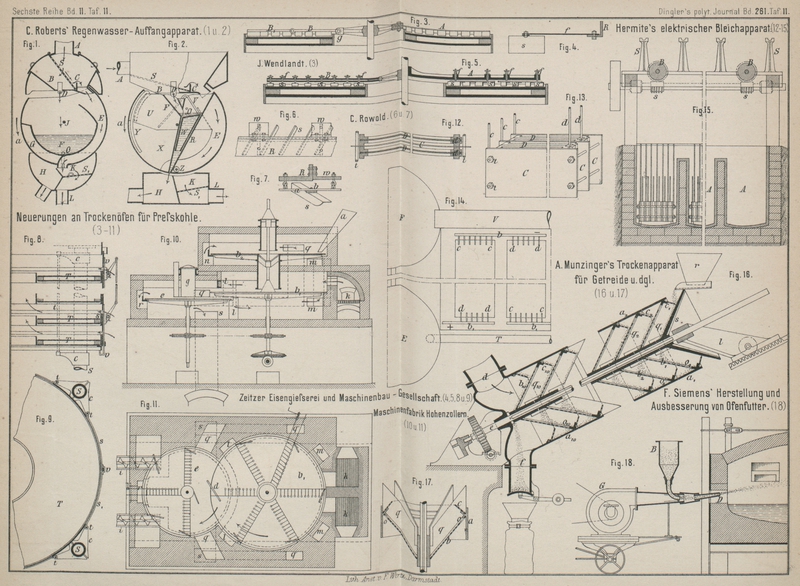

C. G. Roberts' Auffangapparat für Regenwasser.

Mit Abbildungen auf Tafel

11.

Roberts' Auffangapparat für Regenwasser.

Wenn das von den Dächern der Gebäude ablaufende Regenwasser für technische Zwecke,

zum Waschen u. dgl. gesammelt werden soll, so ist bei dem Auffangen während eines

Regens eine Scheidung dahin vorzunehmen, daſs das während der ersten Zeit des Regens

abflieſsende Wasser nicht nach den Sammelbehältern abgeleitet wird. Indem der auf den Dächern sich

absetzende Rufs, Staub u. dgl. bei einem eintretenden Regen abgewaschen wird, führt

das zuerst abflieſsende Wasser eine Menge Unreinigkeiten mit sich, welche seine

Verwendbarkeit nicht thunlich erscheinen lassen. Die Dachabfallrinnen hätten demnach

bei trockener Zeit auſser Verbindung mit den Sammelbehältern zu stehen und diese

Verbindung dürfte bei einem eintretenden Regen erst nach einiger Zeit hergestellt

werden.

Apparate, welche diese Aufgabe selbstthätig ausführen, werden nach Iron, 1886 Bd. 27 * S. 246 von C. G. Roberts in Haslemere bei London hergestellt.

Dieselben bestehen in der Hauptsache aus einem beweglichen, das abflieſsende Wasser

zum Theile auffangenden Gefäſse, welches nach erfolgter Kippung für das ablaufende

Wasser den Weg zum Sammelbehälter öffnet. Die Einrichtung ist dabei so getroffen,

daſs bei einem feineren Regen, dessen Tropfen weniger die Kraft zur Reinspülung des

Daches besitzen, keine Umstellung des Wasserweges erfolgt.

Der in Fig. 1

Taf. 11 im senkrechten Durchschnitte dargestellte Apparat ist von einfacher

Anordnung und für die Abfallrinnen von Gebäuden in Städten bestimmt, wo der Schmutz

der Dächer ein gröſserer ist. Für Gebäude auf dem Lande, wo die Verunreinigung der

Dächer nicht so schnell erfolgt, wird der in Fig. 2 Taf. 11

veranschaulichte Apparat empfohlen, bei welchem für in kürzeren Zwischenzeiten auf

einander folgende Regen die Umstellung erhalten bleibt, also der Verlust des ersten

abflieſsenden Wassers geringer wird.

Bei beiden Apparaten gelangt das in der Dachabfallrinne A zuflieſsende Wasser auf ein Sieb S, durch

welches bei schwächerem Regen alles Wasser in den Raum B flieſst; bei stärkerem Regen ergieſst sich das überschüssige Wasser über

die Schütze C in die Leitrinne E des darunter befindlichen Kippgefäſses; durch die Einrichtung des

letzteren unterscheiden sich die beiden Apparate.

In Figur 1

läuft das im Raume B abgefangene Wasser durch das

auswechselbare Mundstück D in den Raum F des Kippgefäſses ab, welches sich leicht um die Achse

J um einen durch den Anschlag der Wände an dem

oberen festen Gefäſse begrenzten Winkel drehen kann. In Fig. 1 ist das Kippgefäſs

in jener Stellung gezeichnet, wo sich nach einer bestimmten Zeit vom Anfange des

Regens ab das Kippgefäſs gedreht hat und das in der Rinne E laufende Wasser in die Abtheilung K des

untergestellten Gefäſses, in demselben durch das Sieb S1 und in dem Rohre L nach den Sammelbehältern abflieſst. Vorher steht das

Kippgefäſs so, daſs die Mündung der Rinne E in die

Abtheilung H zeigt, aus welcher das Wasser nach den

Gräben und Straſsenrinnen abgeleitet wird. Das aus dem Mundstücke D kommende, in F

aufgefangene Wasser kann durch ein Rohr O am Boden des

Raumes F, welches an der tiefsten Stelle mit der Rinne

E zusammenfallend angebracht ist, abflieſsen. Die

Oeffnung dieses Rohres O ist etwas kleiner als die Mündung bei D und daher wird das Wasser in F langsam steigen und dadurch, nachdem sein Spiegel über die Luftkammer

G gestiegen ist, das Kippgefäſs in der Richtung des

Pfeiles a so drehen, daſs es die in Fig. 1 gezeichnete

Stellung einnimmt. Ist demnach der Regen so schwach, daſs das ganze, aus D flieſsende Wasser bei O

nach H abläuft, so kann eine Verstellung des

Kippgefäſses überhaupt nicht eintreten und eine Verbindung mit der Abtheilung K wird nicht hergestellt.

Bei dem in Fig.

2 dargestellten Apparate wird das bei D

ablaufende Wasser von einem Trichter F aufgefangen und

in den Trichter R geleitet, aus welchem dieses Wasser

durch die enge Oeffnung an der Bodenspitze nur sehr langsam abflieſsen kann. Der

Trichter R hat jedoch noch zwei Oeffnungen O, durch welche das steigende Wasser nach der Kammer

U des Kippgefäſses abflieſsen kann und dadurch nach

einer bestimmten Zeit das Kippgefäſs dreht, so daſs dann der Auslauf der Rinne E über K zu stehen kommt.

Durch diese Drehung wird das bei D ausflieſsende Wasser

nun von dem Raume X des Kippgefäſses aufgefangen, aus

welchem es unten durch die mit Drahtgewebe bezogene Oeffnung Z in die Rinne E abläuft. Da diese Oeffnung

sehr klein ist, steigt das Wasser in X und wird, wenn

es den Heber Y erreicht, nach U übergeführt. Gleichzeitig aber wird, indem sich der Wasserspiegel im

Trichter R nun senkt, durch die in demselben

schwimmende Glocke W, welche mit dem nach U reichenden Heber V in

Verbindung steht, das Wasser aus U abgesaugt. Das

Absaugen findet aber durch die Kleinheit der Trichteröffnung langsamer statt als das

Zufällen und das in U überschüssige Wasser läuft daher

nach E ab. Läſst nun der Regen nach, so fällt der

Wasserspiegel in X und damit wird das Wasser aus U durch den Heber Y nach

X abgesaugt. Bevor also das Kippgefäſs in seine

Anfangsstellung zurückgelangen kann, muſs alles Wasser aus X und U bei Z

abflieſsen. Da jedoch dies nur langsam vor sich geht, so bleibt durch das

Uebergewicht des Wassers das Kippgefäſs längere Zeit in der angenommenen Stellung

und bei einem während dieser Zeit wieder eintretenden Regen wird das aufgefangene

Wasser ohne weiteres nach der Abtheilung K

geleitet.

Bei beiden Apparaten hat man es durch Auswechselung der Mundstücke D in der Hand, die Dauer der Dachabwaschung, nach

welcher das Wasser erst in die Sammelbehälter geleitet wird, zu regeln. Bei dem

zweiten Apparate wird durch Auswechselung des Siebüberzuges der Oeffnung Z die Dauer geregelt, während welcher ein Zurückkehren

des Kippgefäſses in seine Anfangsstellung nicht erfolgt.

Tafeln