| Titel: | Ueber Neuerungen an Regulatoren für Dampfmaschinen. |

| Fundstelle: | Band 261, Jahrgang 1886, S. 185 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Regulatoren für

Dampfmaschinen.

(Patentklasse 60. Fortsetzung des Berichtes Bd.

259 S. 433.)

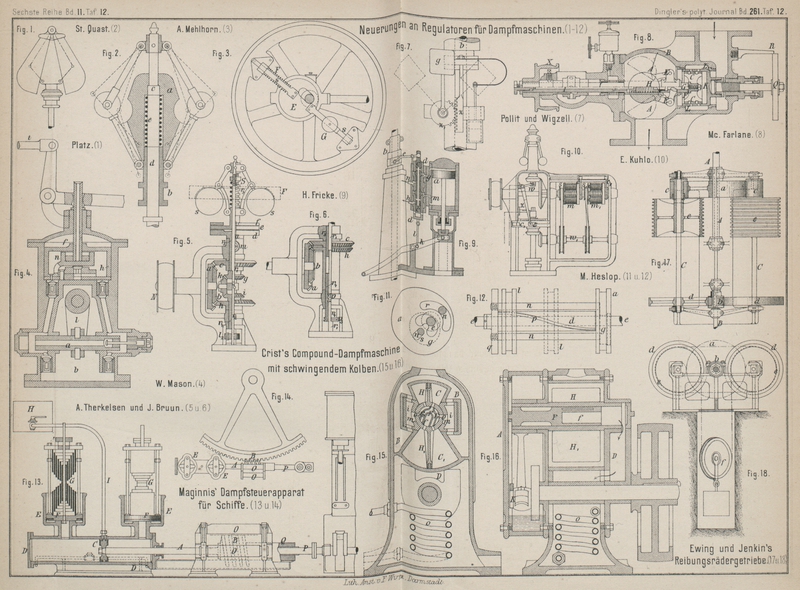

Mit Abbildungen auf Tafel

12.

Ueber Neuerungen an Regulatoren für Dampfmaschinen.

Um den Raumbedarf der Theile eines Centrifugalregulators

möglichst zu vermindern, wollen Wm. Platz Söhne in

Weinheim i. B. (* D. R. P. Nr. 33473 vom 16. Juni 1885) die Schwunggewichte so gestalten, daſs sie, wie aus Fig. 1 Taf. 12 zu

entnehmen, um eine im Kopfe der Regulatorspindel angebrachte Achse sich drehen

können und im zusammengeklappten Zustande eine zweitheilige

Kapsel von der Form eines Drehkörpers bilden, in dessen Innerem das

Belastungsgewicht und die Gelenke, welche dieses mit den Schwunggewichten verbinden,

untergebracht sind.

Steph. Quast in M.-Gladbach (* D. R. P. Nr. 33449 vom

27. Mai 1885) will bei seinem Centrifugalregulator mit

indirekter Uebertragung auf die innere Steuerung (vgl. 1883 247 * 234) durch die in Fig. 2 Taf. 12

ersichtliche Verbindung des Belastungsgewichtes a mit

dem Muffe b bezwecken, daſs beim Stillstellen der

Dampfmaschine die Steuerung stets auf den gröſstmöglichen Füllungsgrad durch den

Regulator gestellt wird, hierbei aber der Muff von dem Gewichte a nicht belastet ist, so daſs das Anlassen der Maschine

bei dem gröſsten Füllungsgrade leicht erfolgen kann; der Regulator stellt sich dann

aber sofort auf eine kleinere, der Belastung der Maschine entsprechende Füllung ein.

Hierzu ist das Gewicht a auf dem Muffe b verschiebbar angeordnet und ruht auf diesem, bis beim

Stillstehen der Maschine die Kugeln in die punktirt angegebene tiefste Lage sinken;

dann setzt sich das Gewicht a auf den Ansätze der

Regulatorspindel und die Feder e drückt den Muff b noch weiter abwärts, so daſs die gröſste Füllung

eingestellt wird. Beim Anlassen der Maschine wird der entlastete Muff sofort wieder

in die Höhe steigen.

Zur Verstärkung der Wirkung eines auf eine Drosselklappe

unmittelbar einwirkenden Centrifugalregulators bringen

W. Collamore in Warren und W. Ackroyd in Bradford (* D. R. P. Nr. 34985 vom 14. Oktober 1885) ein

Hilfsgewicht g (Fig. 7 Taf. 12) mit dem

Gewichtsmuffe b in Verbindung. Hierzu ist mit letzterem

eine abwärts gerichtete Zahnstange z verbunden, welche

in einen am Gestelle des Regulators drehbar gelagerten Zahnbogen z1 eingreift. Auf der

Achse desselben sitzt ein Hebel, der an seinem Ende das Gewicht g trägt. In der Mittellage des Muffes b steht der Hebel lothrecht, das Gewicht g übt also keine Wirkung aus; heben oder senken sich

die Schwungkugeln und damit der Muff b aus der

Mittellage, so wird der Zahnbogen z1 bewegt und entsprechend dreht sich der belastete

Hebel nach links oder rechts, so daſs das Hilfsgewicht mit wachsendem Hebelarme im

ersten Falle dem Belastungsgewichte entgegen wirkt, im zweiten Falle dasselbe

verstärkt. Diese Einrichtung wird von Pollit und

Wigzell in Sowerby Bridge, England, ausgeführt.

Damit bei einem Reiſsen des die Regulatorspindel treibenden Riemens oder bei einem

Bruche in dem dieselbe bewegenden Getriebe der Centrifugalregulator sofort das Drosselventil schlieſst und diese Wirkung

nicht durch Reibung in Stopfbüchsen und zahlreichen Gelenken gehemmt wird, legt Mac Farlane nach Engineering, 1885 Bd. 40 * S. 514 den Regulator in

die Dampfleitung.

Fig. 8 Taf. 12

zeigt eine diesbezügliche, von Mathew Taylor Brown in

Glasgow in den Handel gebrachte Anordnung. Die Schwunggewichte A bewegen sich in dem Gehäuse B, durch welches der Dampf zur Maschine strömt. Die treibende

Riemenscheibe X bewegt die hohle Welle I, welche mit Armen versehen ist, in denen die

Gelenkachsen E liegen. Die Schwunggewichte A gehen in Winkelhebel über, deren andere Enden den

Muff F und damit die kurze Stange G des Drosselventiles bewegen. Dem Ausfliegen der

Schwunggewichte wirkt die Feder H entgegen. Das

Drosselventil bewegt sich als Cylinderschieber C in der

Glocke L des Absperrventiles K, dessen von Hand bewirkte Einstellung durch den Zeiger R an dem mit Marken versehenen Umfange des Handrades

Q angegeben wird. Die Cylindertheile C und L sind mit ringsum

laufenden Löchern versehen, welche je nach der Stellung der Schwungkugeln sich mehr

oder weniger decken, also den durchströmenden Dampf mehr oder weniger drosseln. Das

Absperrventil K darf bei dieser Vorrichtung sich nur in

den Endlagen befinden, wobei es also entweder geschlossen, oder vollständig geöffnet

ist.

R. Proell in Dresden hat für seinen Centrifugalregulator, welcher die Aufgabe hat, die Voreilung und den Hub eines Schieberexcenters zu

verstellen, eine weitere Verbesserung (* D. R. P. Nr. 33338 vom 8. März

1885, II. Zusatz zu * Nr. 29730, vgl. 1885 256 * 14. 1886

259 435) angegeben. Im Hauptpatente ist die Anordnung

derart, daſs bei der Verstellung des Excenters nach beiden Richtungen hin die

Centralcurve im Zeuner'schen Diagramm eine

archimedische Spirale wird. Bei der neuen Excenterverstellung ist diese durch einen

Kreisbogen ersetzt, indem mit der Schwungrad welle ein Excenter fest verbunden und

um dieses ein zweites Excenter, welches die Schieberbewegung bewirkt, drehbar ist

und durch den Ausschlag der Schwungkugeln verstellt wird. (Vgl. hierzu die a. f. S.

beschriebene Einrichtung von Heslop.)

Für schnell laufende Dampfmaschinen ist ein von Arth. Mehlhorn in Dresden (* D. R. P. Kl. 14 Nr. 33215

vom 23. April 1885) angebener Centrifugalregulator

bestimmt, welcher wie der Regulator von Lecouteux und

Garnier (vgl. 1886 259 * 436) im Schwungrade der

Dampfmaschine untergebracht ist und unmittelbar das Schieber

excenter nach Hub und Voreilung verstellt. An dem mit einem Schlitzloche

versehenen Excenter E (Fig. 3 Taf. 12) sind zwei

gegenüber stehende Stangen s befestigt, welche am

Kranze des Schwungrades geführt werden. Auf der einen Stange s sitzt die Schwungkugel G, auf die andere

Stange s ist die Feder F

aufgeschoben, welche der Centrifugalkraft der ersteren entgegenwirkt. Die Anordnung besitzt groſse

Einfachheit und soll sich für Umlaufszahlen bis zu 1000 bewähren.

Um ein Schieberexcenter nach Hub und Voreilung durch

eine entlang der Achse gerichtete, vom Regulator beeinfluſste Bewegung zu verstellen, hat Mathew

Heslop in London (* D. R. P. Kl. 47 Nr. 34763 vom 21. Mai 1885) die in Fig. 11 und

12 Taf.

12 dargestellte Anordnung getroffen. Das den Dampfmaschinenschieber o. dgl.

bewegende Excenter a ist auf dem fest auf der Welle e sitzenden Excenter g

drehbar, so daſs sich bei Verdrehung von a die beiden

Excentricitäten gegenseitig verringern oder vermehren. Die Drehung des Excenters a vermitteln die Stangen w, welche mit einem Ende fest in der auf der Welle e lose drehbaren Scheibe q befestigt sind und

mit dem anderen Ende in Schlitze r und s am Excenter a (vgl. Fig. 11)

greifen. Wenn die Stangen n um die Welle e gedreht werden, gleiten die Enden in den Schlitzen

r und s und dadurch

erfolgt die Verstellung von a auf g. Die Stangen n reichen

durch die Scheibe l, welche längs der auf der Welle e festen Hülse d

verschiebbar ist, dabei aber, indem eine Feder an der Scheibe l in einer Schraubennuth p

an der Hülse gleitet, gedreht wird und somit auch die Stangen n verdreht.

Für Centrifugalregulatoren mit unmittelbarer Uebertragung ist noch ein Vorschlag von

Ludw. Becker in Offenbach a. M. (* D. R. P. Nr.

33466 vom 12. April 1885) anzuführen, welcher die Benutzung des Drosselventiles als Absperrventil ermöglicht, ohne daſs

hierbei der Regulator in Mitleidenschaft gezogen wird (vgl. Schaff er und Budenberg 1886 259 * 433). Hierzu

wird von dem Regulatormuffe nach der Stange des Drosselventiles eine Hebelverbindung

mit eingeschalteter Zugstange angeordnet. Dieselbe besteht aus zwei Theilen, welche

durch eine Mutterhülse in feste Verbindung mit einander gebracht werden. Diese Hülse

wird durch ein Handrad bethätigt, so daſs bei einem Drehen desselben nach der einen

Richtung die Verbindung gelöst und der Stangentheil, welcher mit dem Drosselventile

verbunden ist, bewegt, letzteres also geschlossen wird. Hierbei kann sich der obere,

mit dem Muffe in Verbindung stehende Theil der Stange gegen den unteren Theil durch

einen in einem Schlitze spielenden Querstift frei bewegen, ohne von diesem

beeinfluſst zu werden.

Für indirekt wirkende Centrifugalregulatoren sind

folgende Neuerungen zu erwähnen.

Eugen Klein in St. Petersburg (* D. R. P. Nr. 33817 vom

24. April 1885) verwendet bei einem indirekten

Uebertrager das bekannte Wendegetriebe mit Reibungskegelrädern, wobei der

gebräuchlichen Anordnung mit lothrechter Regulatorwelle gegenüber diese wagerecht

auf dem Schieberkasten gelagert ist, so daſs das je nach dem Wechsel der

Maschinengeschwindigkeit nach der einen oder anderen Richtung gedrehte getriebene

Reibungsrad lothrecht steht. Die Achse des letzteren trägt an ihrem unteren Ende eine

Sehraube, die in ein unmittelbar auf der Spindel des Expansionsschiebers sitzendes

Schneckenrad eingreift, so daſs durch dessen Verdrehung die Expansionsschieber

verstellt werden, wie es z.B. bei der Meyer'schen

Steuerung erfolgen kann.

Bei der von Berth. Zimmer in Berlin (* D. R. P. Nr.

33786 vom 28. Juni 1885) entworfenen Stell- und

Sicherheitsvorrichtung für indirekt wirkende Centrifugalregulatoren ist

ebenfalls ein Reibungswendegetriebe verwendet und das getriebene Rad, welches je

nach dem Ausschlage der Schwungkugeln mit dem einen oder dem anderen treibenden Rade

in Berührung kommt, also entsprechend die innere Steuerung nach der einen oder

anderen Richtung verstellt, auf einer Welle befestigt, deren Lager in Gleitschienen

durch einen Handhebel verstellt werden können. Wird hierdurch das getriebene Rad bei

lothrechter Aufstellung des Regulators gehoben, so bleibt das Rad in Eingriff mit

dem oberen treibenden Rade, auch wenn die mittlere Geschwindigkeit der Maschine

überschritten ist; es wird also die vom Regulator bethätigte innere Steuerung noch

weiter so verstellt, daſs die Dampffüllung vergröſsert wird. Somit kann durch Heben

der getriebenen Achse die Geschwindigkeit der Maschine vergröſsert werden; der

gröſseren Geschwindigkeit entspricht dann eine derart höhere Lage des treibenden

oberen Rades, daſs dasselbe sich mit dem getriebenen Rade nicht mehr in Eingriff

befindet. In gleicher Weise kann die gewöhnliche Geschwindigkeit durch Senken der

getriebenen Achse verkleinert werden. Von dieser wird durch Riemenübertragung ein

kleines Zahnrad bewegt, welches in eine Zahnstange greift, von der aus die innere

Steuerung der Maschine unmittelbar beeinfluſst wird. Damit nun ein Ueberreguliren

nicht stattfinden kann, also der Füllungsgrad nicht über eine gegebene obere bezieh.

untere Grenze verändert wird, ist die erwähnte Zahnstange an den betreffenden

Stellen mit je einem beweglichen Zahne versehen, der nach einer Richtung ausweicht,

so daſs das Zahnrad die Stange nicht mehr vorwärts bewegen kann. Dieses Ausweichen

findet jedoch erst statt, wenn der Zahn sich mitten unter dem Getriebe befindet,

indem vorher ein in seitlichen Gleitbahnen sich führender Riegel den Zahn festhält

und erst in der bezeichneten Lage des Zahnes denselben freiläſst. Um die Grenzen des

Füllungsgrades auch ändern zu können, sollen einige solcher falschen Zähne in die

Stange eingeschaltet werden, von welchen dann nur einer ausweichen kann, während die

anderen durch eingesteckte Stifte festgestellt werden.

Eine zeitweise Bremsung der Schwungkugeln wollen A. Therkelsen und Jul.

Bruun in Kopenhagen (* D. R. P. Nr. 33335 vom 27. Januar 1885) bei einem

indirekt wirkenden Centrifugalregulator anwenden.

Die Riemenscheibe N (Fig. 5 Taf. 12) treibt

mittels der Kegelräderpaare a, c und b, h in entgegengesetzter Richtung, aber mit gleicher

Geschwindigkeit, die beiden Hohlspindeln r3 und r4, in welchen die vollen Spindeln r1

und r2 lose drehbar sind.

Die Spindel r1 trägt

den Schwungkugelregulator mit der durch die Schraube S

regelbaren Belastungsfeder r5; unten sitzt fest auf r1 das Kegelrad g. Die

Spindel r2 trägt oben

das Umlaufrad k, welches in die Räder g und i eingreift, von

denen letzteres das Ende der Spindel r4 bildet; unten sitzt auf r2 ein Stirnrad, das in eine Zahnstange

l2 greift, welche

die innere Steuerung des Motors bethätigt. Die Hohlspindel r3 ist oben als Planscheibe d ausgebildet, gegen welche bei mittlerer

Geschwindigkeit die auf r1 verschiebbare Scheibe e unter dem Drucke

der Feder r5 sich

preſst. So lange dies geschieht, werden durch die Reibung die Spindeln r1 und r3 wie ein Stück, also

g und i mit gleicher

Geschwindigkeit gedreht, so daſs das Rad k an seinem

Platze bleibt und sich nur um seine Achse dreht, ohne daſs die Spindel r2 eine Bewegung

erhält. Wächst jedoch die Maschinengeschwindigkeit, so ziehen die ausfliegenden

Kugeln s die Scheibe e

aufwärts gegen eine durch den Arm n am Gestelle m befestigte Bremsscheibe f, oder die Kugelns treffen gegen einen Bremsring F; die Kuppelung zwischen d und e ist dann gelöst, die Spindel r1 wird gebremst und ihre Geschwindigkeit

vermindert sich bis zum völligen Stillstande. Damit aber eilt das Rad g dem Rade i nach und

bleibt schlieſslich gänzlich stehen, so daſs nunmehr das Umlaufrad k sich auf den Rädern i

und g entsprechend abrollt und die Spindel r2, damit also die

innere Steuerung bewegt wird.

In dieser Anordnung liegt aber ein Fehler. In der Patentschrift scheint nämlich

angenommen zu sein, daſs die Spindel r1 sich auch schneller als die Spindel r4 drehen könne, so

daſs das Rad g gegen das Rad i voreilt und hierdurch das Rad k wieder

zurückrollt. Diese Annahme ist jedoch unmöglich: die Spindel r1 kann nur langsamer als r4 oder gleich schnell

mit dieser laufen; dadurch aber wird das Umlaufrad k

nur nach einer Richtung sich abrollen, also auch die Spindel r2 sich nur nach einer Richtung drehen

können. Hieraus folgt aber, daſs die Zahnstange immer nur vorwärts und nie wieder

zurück sich bewegen wird, was selbstverständlich unbrauchbar ist.

Auch die durch Fig.

6 Taf. 12 veranschaulichte, in der Patentschrift noch angegebene Anordnung

zeigt denselben Fehler. Hier werden die Spindeln r3 und r4 in gleicher Richtung gedreht und ist r4 in der Nabe des

Rades h verschiebbar, muſs sich jedoch mit dieser

drehen. Die Spindel r1

ist mit Schraubengewinde v versehen, dessen Mutter in

der Hülse r4 sich

befindet, welche mit dem Muffe v3 versehen ist, von dem aus die innere Steuerung

verstellt wird. Wenn die Patentschrift hierfür ausspricht, daſs r4 sich schneller oder

langsamer als r1 drehen

wird, so ist dies wiederum falsch; nur das erstere kann eintreten, also wird auch

die Hülse r4 sich bloſs

nach einer Richtung verschieben und damit die innere Steuerung nur entsprechend

derselben verstellt werden.

Eine von P. W. Willems in Thames Ditton, England (* D.

R. P. Nr. 33462 vom 3.

Januar 1885) vorgeschlagene Neuerung an Regelungsvorrichtungen, welche durch den elektrischen Strom einer Dynamomaschine in Thätigkeit gesetzt werden,

betrifft die Construction des Drosselventiles. Der Regulator besteht aus einem

Solenoid, durch dessen Windungen der elektrische Strom flieſst. Das Solenoid steuert

das Drosselventil, welches die Form eines Doppelkolbenschiebers besitzt. Der Dampf

kann durch das Schiebergehäuse zwischen die beiden Kolben treten und durch diese

nach der Maschine strömen; hierbei regelt der eine Kolben den Zutritt des Dampfes

und der andere sperrt denselben vollständig ab, wenn der elektrische Strom durch

Zufall unterbrochen werden sollte. (Vgl. Neville und

Richardson 1886 260 * 119.)

Für Regulatoren mit indirekter Uebertragung durch Dampf

kraft (vgl. Guhrauer und C. Wagner 1884 251 200. C. v.

Lüde 1884 251 201) will H. F. Fricke in

Magdeburg (* D. R. P. Nr. 34570 vom 25. Juli 1885) eine Doppelkolbenschieber-Steuerung von der in Fig. 9 Taf. 12

dargestellten Construction für die kleine Dampfmaschine, welche die innere Steuerung

einer zu regulirenden Dampfmaschine bethätigt, anwenden. Der Regulatormuff b bewegt durch einen Hebel e einen durchbohrten Kolbenschieber c, der von einem zweiten

Kolbenschieber d umgeben ist, welch letzterer mittels

einer Stange l an den zwischen Kolbenstange und innere

Steuerung geschalteten Hebel k gehängt ist. Die beiden

Schieber c und d liegen in

einem Gehäuse, an das die Dampfzu- und Ableitung n und

h, sowie die zum Cylinder der Hilfsmaschine

führenden Kanäle g und m

anschlieſsen. Der innere Kolbenschieber c gestattet

somit, je nach der Stellung des Regulatormuffes, dem Dampfe über oder unter den

Kolben a zu strömen, so daſs eine entsprechende

Bewegung desselben eintritt, welche durch den Hebel k

auf die innere Steuerung übertragen wird. Der äuſsere Kolbenschieber d bewegt sich gleichartig mit dem Kolben a der Hilfsmaschine; durch die gegenseitige Bewegung

der beiden Schieber wird nun das rechtzeitige Einströmen des Dampfes und das

Abschlieſsen desselben erreicht. Zur Aufhebung des todten Ganges in den Gelenken ist

eine einseitige Belastung der beiden Schieber dadurch erreicht, daſs der innere

Schieber c an seinem unteren Ende im Durchmesser etwas

kleiner als auf der übrigen Länge genommen ist; entsprechend ist die Bohrung im

äuſseren Schieber d unten und oben etwas verschieden.

Hierdurch drückt der Dampf den Schieber c stets nach

unten und den äuſseren Schieber d stets nach oben.

Die indirekte Uebertragung kann bei Regulatoren auch mit

Hilfe des von Ernst Kuhlo in Stettin (* D. R. P. Kl. 47

Nr. 33896 vom 8. April 1885) angegebenen elektrisch

gesteuerten Wendegetriebes erfolgen. Auf der angetriebenen Welle w (Fig. 10 Taf. 12) sitzen

fest zwei Paar Elektromagnete m und m1 und lose zwei am

Kranze, den Kernen der Elektromagnete gegenüber, mit Löchern versehene Scheiben s und s1, welch letztere mittels eines offenen bezieh.

geschränkten Riemens auf die Welle w1 treiben. Die Zuleitung des Stromes in die

Umwickelungen der Elektromagnete erfolgt durch Schleiffedern e und e1.

Sobald nun das Ende des von der Regulatorhülse geführten Hebels z einen der Contacte c und

c1 berührt, wird

der elektrische Strom in das entsprechende Elektromagnetpaar geleitet, dadurch von

dessen Kernen die zugehörige Scheibe s bezieh. s1 angezogen und durch

Eintreten der Kerne in die Löcher der Scheibe gekuppelt; die Welle w1 wird dann

entsprechend rechts oder links gedreht.

Es ist noch die Regulireinrichtung der Elektrotechnischen

Fabrik Cannstatt und der Maschinenfabrik

Eſslingen (* D. R. P. Nr. 34232 vom 27. Januar 1885) zu erwähnen, welche

allerdings nicht dazu bestimmt ist, den Füllungsgrad einer Dampfmaschine zu regeln,

sondern dem Zwecke dienen soll, bei wechselnder

Geschwindigkeit einer treibenden Welle innerhalb bestimmter Grenzen eine

gleichmäſsige Geschwindigkeit der getriebenen Welle

zu erhalten und beim Ueberschreiten dieser Grenzen ein sofortiges Auslösen der mit

der getriebenen Welle verbundenen Maschinen oder Apparate zu bewirken. Hierzu ist

auf beiden Wellen je ein Riemenkegel angebracht; der um diese gelegte Riemen wird

durch einen Centrifugalregulator mit indirekter Uebertragung durch

Kegelräderwendegetriebe mit Reibungskuppelung mittels eines Riemenführers verstellt,

welcher auf einer in Drehung versetzten Schraube mit Muttergewinde aufgesetzt ist.

Hierbei ist die Anordnung des Regulators so getroffen, daſs, sobald die getriebene

Welle wieder die richtige Geschwindigkeit angenommen hat, die Reibungskuppelung

ausgelöst wird, also ein Ueberreguliren vermieden ist. Die Regulatorwelle wird von

der getriebenen Welle durch Riemen in Drehung versetzt. Damit nun, sobald die

Geschwindigkeit der getriebenen Welle ihr zulässig gröſstes oder kleinstes Maſs

erreicht hat, sofort eine Auslösung der zu treibenden Maschinen erfolgt, sind zwei

Klinkenapparate angeordnet, von welchen je einer durch den Riemenführer ausgelöst

wird, sobald derselbe den Riemen in die äuſserste Stellung rechts bezieh. links

geschoben hat. Die Auslösung erfolgt durch die Wirkung einer Feder und wird dabei

eine Stange, welche die Kuppelung bethätigt, aufwärts geschnellt.

Die von W. Mason in Boston (* D. R. P. Nr. 32438 vom 11.

Februar 1885) angegebene Regulirvorrichtung ist im

Besonderen für Dampfpumpen berechnet und befindet sich,

wie Fig. 4

Taf. 12 zeigt, in einem verschlossenen Gehäuse. Von der Kolbenstange der Maschine

aus wird durch einen schwingenden Hebel l die im

Gehäuse, dessen unterer Theil b mit passender

Flüssigkeit gefüllt wird, angeordnete doppelt wirkende Plungerpumpe a bewegt, so daſs von der in b vorhandenen Flüssigkeit durch Seitenkanäle eine gewisse Menge nach dem

Sammelbehälter f gedrückt wird, um von hier aus wieder

nach b zurückzuflieſsen. Zufluſs wie Rückfluſs sind

durch Ventile regelbar, so daſs bei gewöhnlichem Gange der Maschine die gleich

groſse Menge Flüssigkeit durch die Regulatorpumpe nach f gedrückt wird und wieder zurückflieſst, also der in f befindliche Kolben h in

seiner mittleren Lage bleibt. Wird dagegen der Gang der Maschine, also auch

derjenige der Pumpe schneller oder langsamer, so wird die Menge der nach f gedrückten Flüssigkeit gröſser oder kleiner als die

Menge der fortdauernd zurückflieſsenden und damit hebt bezieh. senkt sich der Kolben

h, wodurch die Drosselklappe der Dampfmaschine

mittels Gestänges t entsprechend verstellt wird. Zur

Verhütung plötzlicher Bewegungen ist der Kolben h noch

mit einer Flüssigkeitsbremse n versehen. – Den Mason'schen Regulator, welcher bereits bei groſsen

Pumpwerken in Amerika Anwendung gefunden, bringen in Europa Haskins, Davis und Comp. in London in den Handel.

Zum Schlusse möge auf eine Abhandlung von Prof. Gust.

Herrmann in der Zeitschrift des Vereins deutscher

Ingenieure, 1886 * S. 253, betitelt „Die graphische Untersuchung der Centrifugalregulatoren“ aufmerksam

gemacht werden, welche darlegt, wie auf zeichnerischem Wege eine genaue Bestimmung

der Tachometer verschiedener Construction möglich ist.

Tafeln