| Titel: | Ph. Lawrence's Guillochirmaschine. |

| Fundstelle: | Band 261, Jahrgang 1886, S. 196 |

| Download: | XML |

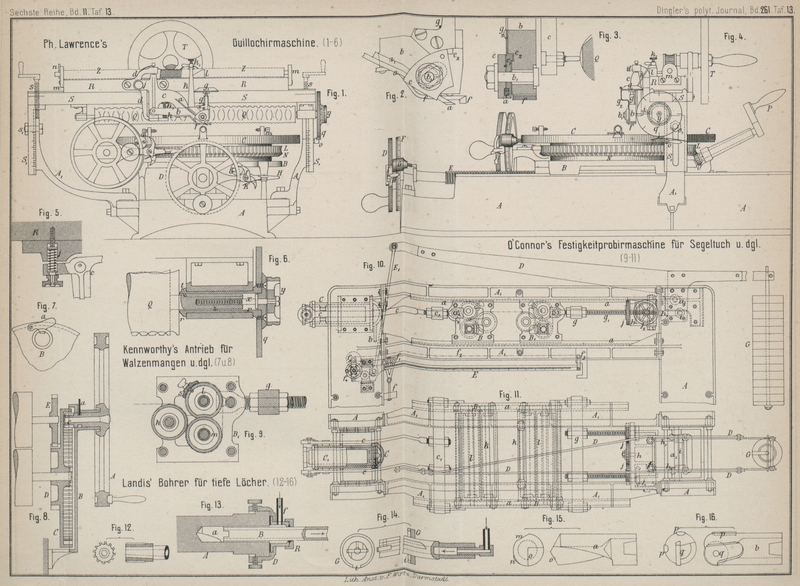

Ph. Lawrence's Guillochirmaschine.

Mit Abbildungen auf Tafel

13.

Ph. Lawrence's Guillochirmaschine.

Zum Guillochiren von Platten, Tellern, Lithographiesteinen u. dgl. hat Phineas Lawrence in London (* D. R. P. Kl. 15 Nr. 35045

vom 6. Juni 1885) die in Fig. 1 bis 6 Taf. 13 gezeichnete

Maschine bestimmt, mit welcher nur gerade laufende Wellenlinien und Kreisbogen

gravirt werden können. Der zu bearbeitende Gegenstand wird dabei auf einer in der

Wagerechten einstellbaren und drehbaren Scheibe befestigt, während der Stichel an

einer über dieser senkrecht zur Einstellrichtung der Scheibe stehenden wagerechten

Brücke an einer Musterrolle entlang geführt wird.

Auf dem Bette A (Fig. 1 und 4) ist der Tisch B durch Drehen der Schraubenspindel E zu verschieben. Die Drehung der Spindel E erfolgt durch den Hebel H und das Klinkenrad D und die Feststellung

von E in bekannter Weise durch den Klemmbolzen G; eine Theilscheibe F

gibt dabei das Maſs der Verdrehung an. Die Doppelklinke I wird durch eine am Hebel H befestigte Feder

K (Fig. 1) in die Zähne des

Rades D gedrückt und die Feder K besitzt eine kurze Ausbiegung, in welche eine Spitze an der Klinke 1 beim Aufklappen schnappt, um dieselbe fest zu halten.

Auf dem Tische B ist die Scheibe C drehbar, auf welcher mittels in

Schwalbenschwanzschlitzen verstellbarer Klemmschrauben die zu bearbeitenden

Gegenstände befestigt werden. Die Scheibe C wird nach

einem bestimmten Winkel mit Hilfe des Zahnkranzes L

eingestellt, in welchen eine wie die Schraubenspindel E

zu drehende und festzulegende Schnecke greift. Sollen jedoch Kreise gravirt werden,

so wird diese Schnecke aus den Zähnen von L gerückt und

die Drehung der Scheibe C erfolgt von der Handkurbel

P (Fig. 4) aus mittels des in

einen zweiten Zahnkranz N greifenden kleinen

Kegeltriebes O.

Ueber der Scheibe C ist die Brücke S, auf welcher der Stichelschlitten R zu verschieben ist und an der die Musterrolle Q lagert, senkrecht einstellbar. Die Brücke S besitzt zu diesem Zwecke an ihren Enden zwei Winkel

S1

, welche mit Hilfe der Schraubenspindeln s an den Armen A1 des Bettes A

verschoben und dann durch Schrauben s1 festgeklemmt werden. Die Schraubenspindeln s, welche, um eine gleichmäſsige gleichzeitige

Verstellung beider Winkel S1 zu ermöglichen, unter einander durch eine Achse mit Kegelrädern

verbunden sein können, werden nach dem Festklemmen der Winkel S1 entfernt, um die

Verschiebung des

Schlittens R nicht zu hindern, und sind deshalb in Fig. 1 bloſs

punktirt angegeben. Der Schlitten R wird auf der Brücke

S von dem Handkurbelrade T mittels Zahnstangentriebes bewegt. Die an dem Schlitten R sitzende Zahnstange Z

ist als Schraubenspindel ausgeführt, da dieselbe behufs Aushebung des Stichels etwas

verdreht wird. Der Stichel a steckt an einem in der

Senkrechten drehbaren Arme b, welcher an dem in der

Gabel d wagerecht drehbaren Arme c sitzt. Der Arm c trägt

den an der Musterrolle S gleitenden Führungsstift i.

Wie in Fig. 2

und 3 noch

besonders veranschaulicht ist, wird der Stichel a mit

seinem beigelegten Klemmkeile a1 zwischen zwei Platten e und e1

gefaſst, welche, um den Stichel unter verschiedenen Winkeln schneiden zu lassen,

durch eine Bogenleiste e2 geführt, an dem Arme b mittels der

Klemmschraube b1

festgestellt werden. An dem Arme b ist auch die

federnde Auflage f befestigt, welche die Tiefe des

Stiches bestimmt; hierzu ist die Auflage f in der Höhe

genau einzustellen. Die Auflage wird von einer Schraube g (Fig.

1 und 4) gestützt, welche in dem Arme b sitzt und

eine mit Zahnkranz und einer Gradtheilung versehene Scheibe g1 trägt. In die Zähne dieser Scheibe

schnappt die Feder g2

, welche hierdurch die Schraube g an Selbstverstellung hindert. Die Auflage mit dem Stichel wird auf den

zu bearbeitenden Gegenstand durch eine Feder h, welche

mittels Handschräubchens h1 zu stellen ist, niedergedrückt. Der Führungsstift i ist in einem Schlitze des Armes b wagerecht verstellbar (vgl. Fig. 3) und wird beständig

an die Musterwalze Q durch die auf einen Rückenarm von

c wirkende stellbare Feder j (vgl. Fig. 5 Taf. 13) gedrückt.

Um den Stichel bei der Rückführung des Schlittens R

auszuheben, ist an dem Arme b noch ein nach aufwärts

gerichteter Arm k angebracht, welcher an seinem Ende

eine Stellschraube k1

trägt; letztere stützt sich auf einen an der Zahnstange Z befestigten Schuh l. Die Zahnstange Z ist in ihren Lagern m,

indem sie kürzer als der Zwischenraum derselben ist, etwas verschiebbar und wird nur

auf der einen Seite durch den Vorsteckstift n gehalten.

Bei der Vorwärtsbewegung des Stichels zieht man den Stift n heraus und die Zahnstange legt sich an das rechte Lager m an. Beim Rückführen, also bei umgekehrter Drehung des

Handrades T verschiebt sich dann die Zahnstange Z zuerst etwas nach links, wobei der Schuh l unter die Schraube k1 tritt und dadurch den Stichel aushebt. Indem dann

die Zahnstange durch den Stift n gehalten ist, wird der

Schlitten R zurückgeführt. Während der Arbeit kann eine

Hebung des Stichels durch eine geringe Drehung der Zahnstange erfolgen.

Die Musterwalze Q, auf welcher verschiedene Wellungen

angebracht sind, wird für die gewünschte derselben durch eine mittels des Excenters

o anzudrückende Feder p, welche in entsprechende Zähne der Theilscheibe q einfällt, festgehalten. Um die Musterwalze für die auf einander

folgenden Wellenlinien

verschieben zu können, dient die in Fig. 6 Taf. 13 ersichtlich

gemachte Einrichtung. Der Zapfen z der Musterwalze Q steckt, um verschiedene Musterwalzen einlegen zu

können, in einer Büchse r und wird in derselben gegen

Drehung durch einen Stift t gehalten. Die Büchse r trägt die Theilscheibe q

und in derselben steckt eine Schraube x, welche mittels

der ränderirten und mit Eintheilung versehenen Scheibe y zu drehen ist. Die Schraube x tritt in ein

Muttergewinde am Zapfen z der Musterwalze Q und kann somit die Verschiebung der letzteren auf

jedes beliebig kleinste Maſs stattfinden.

Tafeln