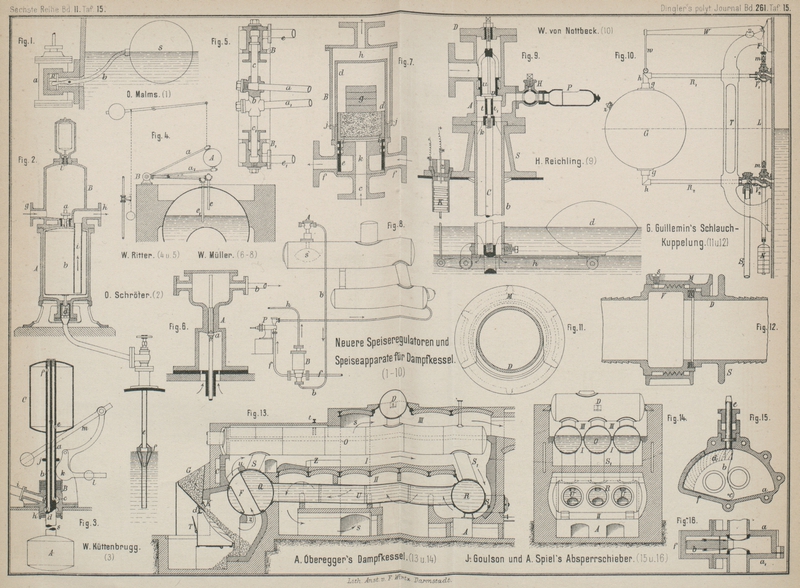

| Titel: | Neuerungen an Speiseregulatoren und Speiseapparaten für Dampfkessel. |

| Fundstelle: | Band 261, Jahrgang 1886, S. 229 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Speiseregulatoren und Speiseapparaten für Dampfkessel.

(Patentkl. 13. Fortsetzung der Berichte Bd. 247 S.

353 und Bd. 253 S. 353.)

Mit Abbildungen auf Tafel

15.

Neuerungen an Speisevorrichtungen für Dampfkessel.

Die nachfolgend beschriebenen, für die Speisung von Dampfkesseln bestimmten Apparate

gehören theilweise zu den Speiseregulatoren, theilweise den selbstthätig wirkenden

Speiseapparaten an. Bei den Einrichtungen der ersteren Gruppe wird durch die mit dem

veränderlichen Wasserstande im Kessel erfolgende Bewegung eines im Kessel

befindlichen Schwimmers oder eines auſserhalb des Kessels angebrachten, sich mit

Wasser aus dem letzteren abwechselnd füllenden und leerenden Gefäſses oder auch

durch die veränderliche Ausdehnung von Rohren die Speisepumpe eingerückt und wieder

abgestellt, oder ein in der Speiseleitung liegendes Ventil geöffnet und geschlossen.

Die Apparate der zweiten Gruppe vermitteln selbstthätig den Eintritt des aus einem

höheren Behälter zuflieſsenden Speisewassers in den Kessel mit Hilfe der bei den

Apparaten der ersten Gruppe benutzten oder auch anderer Mittel.

Als die einfachste Form eines Speiseregulators erscheint

diejenige, bei welcher die Bewegung eines im Dampfkessel befindlichen Schwimmers

unmittelbar auf ein den Zutritt des Dampfes für den Betrieb der Speisepumpe

gestattendes Organ wirkt. Wilh. Kramer in Halle a. d. Saale (* D. R. P. Nr. 31038 vom 2. September 1884) bringt zu diesem Zwecke die Verbindung eines Schwimmers mit einem Güterschieber in

Vorschlag. Der Schwimmer ist senkrecht geführt und die Stange desselben umgreift mit

zwei Stellringen das Ende eines den Gitterschieber bewegenden Hebels. Da hierbei der

Auftrieb des Schwimmers die Reibung der Schieberflächen zu überwinden hat, so ist

die sichere Wirkung: des Apparates an die Leichtigkeit der Schieberbewegung gebunden

und deshalb, da der Schieber dicht schlieſsen muſs, beeinträchtigt.

O. Malms in Aachen (* D. R. P. Nr. 32167 vom 16. Februar

1885) benutzt daher die Bewegung eines Schwimmers zur

Steuerung eines vom Kesselwasser bewegten Druckkolbens, welcher erst das

Dampfeinlaſsventil der Speisepumpe öffnet oder schlieſst. Wie aus Fig. 1 Taf. 15 zu

entnehmen, bewegt der Hebel b, an dem der Schwimmer s sitzt, einen Schieber o,

welcher dem Kesselwasser den Zutritt in den Cylinder a

entweder ober- oder unterhalb eines in demselben geführten Kolbens gestattet. Es

kommt also bei dieser Einrichtung der volle im Kessel herrschende Druck für die Ein-

und Ausschaltung der Speisevorrichtung zur Wirkung. Jedoch sind auch hier wie bei

allen solchen Apparaten die von dem Auftriebe des Schwimmers zu überwindende

Schieberreibung und andere Widerstände als ein groſser Nachtheil zu empfinden.

Der Speiseregulator von Wilh. Müller in Kehl a. Rh. (*

D. R. P. Nr. 29868 vom

19. Juni 1884) setzt eine beständig arbeitende

Speisepumpe voraus; es kann jedoch auch, wenn eine solche nicht vorhanden

ist, dem Dampfe der Zutritt zum Betriebe der Pumpe für die Dauer der Speisung

gestattet werden. Benutzt wird ein Schwimmer, welcher dem Kesseldampfe Zugang zu

einem Ventile verschafft, das vom Dampfe gehoben wird. Fig. 8 Taf. 15

veranschaulicht die Anordnung des aus zwei Theilen bestehenden Apparates an einem

Dampfkessel, Fig.

6 und 7 zeigen die nähere Einrichtung dieser Theile.

Fällt der Schwimmer s im Kessel, so öffnet sich das

Ventil a im Gehäuse A

(Fig. 6)

und der Dampf tritt durch das Rohr b und den

Rohrstutzen c in das cylindrische Gehäuse B (Fig. 7). Der in demselben

befindliche Ringschieber e, welcher eine dem vollen

Dampfdrucke entsprechende Belastung g trägt, wird durch

den eintretenden Dampf gehoben und hierdurch die Saugleitung f der Pumpe geöffnet. Die Speisung beginnt jetzt, sofern die betreffende

Pumpe P durch irgend welchen Motor beständig getrieben

wird; ist dies letztere nicht der Fall, so wird mit dem durch das Schwimmerventil

a ausströmenden Dampfe die Speisepumpe in Betrieb

gesetzt. Der innere Cylinder d des Gehäuses B erhält zu diesem Zwecke Oeffnungen j, welche gleichen Oeffnungen i im Schieber e entsprechen und auf einander

zu stehen kommen, sobald der letztere in seiner höchsten Stellung angelangt ist.

Durch diese Oeffnungen kann dann der Dampf in den Raum h nach dem Betriebscylinder der Pumpe oder dem Injector strömen. Steigt

der Wasserstand im Kessel wieder etwas, so schlieſst sich das Ventil a, der Schieber e sinkt

durch seine Belastung wieder, die Saugleitung wird geschlossen und die Speisung

unterbrochen. Ein Hauptvortheil des Apparates kann darin bestehen, daſs geringe

Undichtheiten des Schwimmerventiles a ganz ungefährlich

sind, da geringe Dampfmengen in dem Rohre b sich

fortwährend so weit niederschlagen, daſs sie den Schieber e nicht heben können, und letzteres muſs ganz erfolgen, wenn die Speisung

beginnen soll. Etwaige Dampfverluste können durch die Temperaturerhöhung des den

Kern k im Gehäuse B

umflieſsenden Speisewassers als theilweise ausgeglichen betrachtet werden, da der

Dampf während der ganzen Dauer der Speisung in dem Kerne k steht.

H. Reichling in Bernburg (* D. R. P. Nr. 30125 vom 16.

Mai 1884) setzt ebenfalls eine beständig arbeitende

Speisepumpe voraus und ordnet das Speiseventil, um dasselbe leicht

zugänglich zu machen, in einem auf dem Kessel befindlichen Rohrstutzen an, durch

welchen somit der Eintritt des Wassers in den Kessel stattfindet. Mit dem Apparate

ist gleichzeitig ein Speiserufer und ein elektrischer Signalapparat zur Anzeige des niedrigsten

Wasserstandes verbunden. Der Rohrstutzen A (Fig. 9 Taf. 15), welcher mit einem zweiten am Kessel

befestigten Stutzen S verschraubt wird und an dem die

mit Abstellhahn H versehene Dampfpfeife P sitzt, enthält den durch eine Schraube im Deckel D gehaltenen Sitz u für das Speiseventil

v, welches durch das untere Auge der Stange C in Verbindung mit dem Hebel h des Schwimmers d steht. Die Stange C trägt oben eine Hülse t

für den Stift des Ventiles v und die Flügel t1 der Hülse t kommen beim niedrigsten Wasserstande auf Knaggen k im Speiserohre b zu

liegen, wo die gröſste Eröffnung des Ventiles v

stattfindet. Steigt der Wasserstand, so wird durch den Schwimmer d die Hülse t höher

gerückt und beim höchsten Wasserstande das Ventil v

vollständig geschlossen. Sinkt das Wasser im Kessel bis zum niedrigsten Stande, so

strömt Kesseldampf durch das bis zum niedrigsten Wasserspiegel reichende Speiserohr

b und den Hahn H und

nach Schmelzung eines Wismuthpfropfens in die Alarmpfeife P. Um das Ertönen der letzteren auf Ausnahmefälle, wo Gefahr im Verzüge

ist, beschränken zu können und gleichzeitig eine Controle des Heizers von dem Zimmer

des Aufsichtsbeamten aus zu erhalten, ist noch eine elektrische Signalvorrichtung angebracht, bei welcher durch den mit dem

Schwimmerhebel verbundenen Kolben K ein Stromschluſs

hergestellt wird, der das Fallen des Wasserspiegels auf seine tiefste Lage an

entfernter Stelle zur Anzeige bringt.

Ein etwaiger Ueberschuſs an Speisewasser, welcher von der beständig arbeitenden

Speisepumpe geliefert werden könnte, wird durch ein um etwa 0at,5 über dem Kesseldrucke belastetes, in die

Speiseleitung eingeschaltetes Ventil nach dem Vorwärmer geleitet. Dadurch, daſs ein

zu hoher Wasserstand nie und ein zu niedriger nur dann eintritt, wenn die

Speisepumpe in Unordnung ist, hat man ein Mittel in der Hand, den Kesselwärter voll

zur Verantwortung ziehen zu können.

Solche Reichling'sche Apparate bringt die Vormals Herzoglich Anhaltische Maschinenbauanstalt und

Eisengieſserei in Bernburg zur Ausführung.

Die Wirkung der Schwere eines beweglich aufgehängten

Gefäſses, welches sich mit dem steigenden und fallenden Wasserstande im

Kessel selbstthätig füllt und entleert, wird bei dem Apparate von W. Bitter in Altona (* D. R. P. Nr. 32157 vom 31.

December 1884) für die Aus- und Einrückung der

Speisepumpe benutzt. Eine Kugel A (Fig. 4 und 5 Taf. 15) ist

durch zwei Rohre a und a1, ein Zwischenstück b und die Rohre c und c1 mit zwei auf einer

Grundplatte befestigten Stopfbüchsenkörpern B und B1 verbunden. Die Rohre

c und c1 sind drehbar und durch die Stopfbüchsen

abgedichtet. Zwei Rohre e und e1 gehen von den Körpern B, B1 in den

Dampfkessel und zwar e bis zum mittleren Wasserstande,

e1 etwas tiefer.

Tritt das Wasser im Kessel an die Mündung des Rohres e,

so drückt der Dampf Wasser in die Kugel A. Diese wird

nun dadurch schwerer und sinkt; kommt der Wasserspiegel im Kessel wieder unter die

Mündung des Rohres e, so steigt durch dieses Dampf in

die Kugel A und drückt das Wasser aus derselben in den

Kessel zurück, worauf ein Gegengewicht die Kugel A

wieder in die Höhe

zieht. Diese auf- und abwärts gehende Bewegung der Kugel A wird auf die Speisevorrichtung in geeigneter Weise übertragen. Es kann

dadurch, wie in Fig.

4 angenommen ist, ein in der Dampfzuleitung zur Speisepumpe

eingeschalteter Hahn geöffnet und geschlossen, das Speiseventil ebenso bewegt, der

Antriebsriemen der Pumpe verschoben werden u.s.f.

Nach einem von A. de Dion, G. Bouton und Ch. Trépardoux in Puteaux (* D. R. P. Nr. 30059 vom 22.

Juli 1884) gemachten Vorschlage soll die Dampfzuleitung für

den Betrieb der Speisepumpe von einer Oeffnung in der Kesselwandung

ausgehen, welche in der Ebene des mittleren

Wasserstandes liegt. Bei niedrigem Wasserstande kann also durch diese dann

frei liegende Oeffnung Dampf in den Betriebscylinder der Speisepumpe gelangen und

letztere fördert Wasser in den Kessel. Mit steigendem Wasserstande tritt Wasser in

den Betriebscylinder der Pumpe und durch den Unterschied der Dichte des Dampfes und

des Wassers verlangsamt sich die Geschwindigkeit der Pumpe und die Wasserförderung

wird schwächer.

Bei den selbstthatigen Kesselspeiseapparaten ist ein

beständiger Wasserzufluſs erforderlich. Zur abwechselnden Füllung und Entleerung des

Speisegefäſses werden bei zwei neueren solchen Apparaten Schwimmer benutzt.

W. Küttenbrugg in Pochuca, Mexiko (* D. R. P. Nr. 28123

vom 19. Januar 1884) hat den in Fig. 3 Taf. 15

dargestellten Speiseapparat entworfen. Am oberen Ende

der in der Stopfbüchse B geführten Stange s des Schwimmers A

befindet sich das Gefäſs C. Die Stange s ist in ihrem oberen Theile mit zwei Kanälen a und b versehen, welche

unten bei c und d, oben

bei e und f ausmünden. Der

Körper B der Stopfbüchse ist an zwei Stellen bei g und h ausgehöhlt. Die

Höhlung g steht durch einen Rohransatz mit der

Speisewasserzuleitung i und die Höhlung h durch eine besondere Oeffnung mit der freien Luft in

Verbindung. Eine an der Stange s befindliche

wulstartige Verstärkung j legt sich in der tiefsten

Stellung des Schwimmers auf B und stöſst bei ihrer Auf-

und Niederbewegung an den daumenartigen Hebel k, wobei

der Widerstand des verschiebbaren Gewichtes l

überwanden werden muſs. Fig. 3 zeigt die Stellung

des Apparates bei mittlerem Wasserstande. Die Bohrung a

steht durch c und i mit

der Wasserzuleitung in Verbindung, das Wasser tritt durch e in das Gefäſs C und der in demselben

befindliche Dampf tritt durch fbd ins Freie.

Ueberwindet das Gewicht des Wassers in C und das

Eigengewicht von C den Auftrieb des Schwimmers sowie

den Widerstand des Gewichtes l, was beim Sinken des

Wasserspiegels eintritt, so bewegt sich die Stange s

erst langsam und nach Erreichung des gröſsten, durch den Wulst j bedingten Ausschlages des Gewichtes l rasch abwärts. Es kommen dann beide Bohrungen c und d mit dem Dampfraume

des Kessels in Verbindung, der Dampf steigt nun durch b in das

Gefäſs C und das Wasser gelangt aus demselben durch a in den Kessel. Durch die Entleerung von C wird der Schwimmer entlastet, andererseits auch der

Auftrieb durch Erhebung des Wasserspiegels vergröſsert; die Stange s geht erst langsam, bis der Widerstand von l überwunden ist, dann rasch in die dem Wasserstande

des Kessels entsprechende Höhe. Ist der Wasserstand jetzt über den mittleren

gestiegen, so steigt der Schwimmer A so hoch, daſs die

Oeffnung d höher als die Höhlung h und c höher als g zu stehen kommen. Der Apparat ist jetzt ganz auſser

Thätigkeit und wirkt erst wieder, wenn durch Sinken des Wasserstandes im Kessel der

Auftrieb des Schwimmers so gering geworden ist, daſs c

die Höhlung g erreicht. – Dem Auftriebe des Schwimmers

scheint dadurch bei diesem Apparate etwas viel zugemuthet. Behufs nothwendiger

Reinigung der Bohrungen a und b ist ein Handhebel m angeordnet, mittels

dessen man das Gefäſs C und die Stange s so weit heben kann, daſs die Löcher c und d über B hinaus ins Freie zu liegen kommen.

Der selbstthätige Speiseapparat mit einem auſserhalb des

Kessels liegenden Schwimmer von Otto Schröter

in Guben (* D. R. P. Nr. 31938 vom 11. September 1884) besteht nach Fig. 2 Taf. 15 aus zwei

mit einander verbundenen eisernen Behältern A und B, zwischen welchen sich ein Ventil a befindet. Im Behälter A,

welcher durch das bis zum Mittelwasserstande im Kessel reichende Rohr e mit diesem verbunden ist, bewegt sich ein kupferner

Schwimmer b, dessen Decke durchlöchert ist und welcher

oben einen Stift c trägt, während am Boden das Ventil

d befestigt ist. An dem Stutzen g bezieh. h des Gehäuses

B sollen Rückschlagventile angebracht werden,

welche das Zurücklaufen des eintretenden Wassers

verhindern, bezieh. den Einfluſs des Wassers aus dem Speiseapparate in den Kessel

vermitteln. Der mit Wasser gefüllte Apparat entleert sich, wenn der Wasserspiegel im

Kessel unter die am Rohre e sitzende Kappe f sinkt, weil dann das den Schwimmer b umgebende, sowie im Rohre e befindliche Wasser durch den in das letztere eintretenden Dampf nach dem

Kessel abflieſst.

Das Wasser im Schwimmer b, durch die Wassersäule im

Rohre e bisher im Gleichgewichte gehalten, wird nun

durch das Rohr i wie bei einem Heber so lange nach dem

Kessel flieſsen, bis der Rand der Kappe f wieder vom

Kesselwasser geschlossen und Wasser in das Rohr e

gedrungen ist. Dieses Wasser füllt auch schlieſslich wieder den Raum um den

entleerten Schwimmer b, verursacht ein Heben desselben

und Schlieſsung des am Boden des Schwimmers befestigten Ventiles d, so daſs ein weiteres Aufsteigen von Wasser aus dem

Kessel in den Behälter A nicht mehr stattfinden kann.

Bei der Aufwärtsbewegung des Schwimmers b wird durch

den Stift c das Ventil a

gehoben; das im Behälter B befindliche Wasser gelangt

nach A, der im Behälter B

befindliche Dampf schlägt sich nieder und durch die dabei erzeugte Luftleere gelangt

frisches Wasser in den

Behälter B. Die Wirkung wiederholt sich, sobald die

Kappe f wieder frei wird und Dampf in das Rohr e treten kann.

Ein auf dem Behälter B befindliches Luftventil l läſst die im Apparate befindliche Luft entweichen und

verhindert den Rücktritt der Luft, Am unteren Theile des Rohres ist noch durch die

zwischen einander tretenden Rohrkappen eine Vorrichtung geschaffen, um den in das

Rohr e eintretenden Dampf etwas von mitgerissenem

Wasser zu befreien.

F. W. v. Nottbeck auf Schloſs Lielax bei Tammerfors,

Finnland (* D. R. P. Nr. 29933 vom 29. Mai 1884) benutzt bei seinem selbstthätigen

Kesselspeiseapparate keine Schwimmer, sondern die

sich mit der abwechselnden Füllung und Entleerung des

Speisegefäſses verändernde Gewichtswirkung desselben. Das Speisegefäſs ist

die Hohlkugel G (Fig. 10 Taf. 15), deren

Mittelpunkt in der Höhe des mittleren Wasserstandes im Kessel liegt und welche durch

Verstärkungsflanschen g und Kniestücke h mit den federnden Rohren R1 und R2 dampf- und wasserdicht verbunden ist. An den Enden

der Rohre R1 und R2 befinden sich, an

dem Kessel befestigt, Ventile V1 und V2; das Ventil S am

unteren Rohre R2 ist

Speiseventil und steht durch das Rohr S1 mit einem Wasserbehälter in Verbindung. Ein an der

Kesselwand angeschraubter Rahmen T umfaſst die Rohre

R1, R2 und trägt ein

Schneidenlager für den Hebel W, an dessen längerem Arme

mittels der Zugstange w die Kugel G hängt. Der kürzere Arm des Hebels W ist abgerundet, so daſs die unter Vermittelung des

Stahlbandes F am Hebel W

angehängte Doppelschiene L bei der Bewegung des Hebels

W stets in derselben Linie auf- und abgeführt wird.

Zur Entlastung des auf den längeren Arm des Hebels wirkenden Gewichtes der Kugel G ist an der Doppelschiene L das Gegengewicht N angebracht. Gleiche

Querstücke m an der Doppelschiene bilden Sicherungen

für die Stangen der Ventile V1 und V2;

diese Stangen sind durch Doppelmuttern so eingestellt, daſs die Schienen L erst ein gewisses Stück ihrer Bewegung gemacht haben

müssen, ehe eine Mitnahme der Ventile erfolgt.

Bei Ingangsetzung des Apparates öffnet man – vorausgesetzt, daſs Wasser im Kessel bis

zum mittleren Stande vorhanden ist und bereits Dampf entwickelt wird, die Kugel

jedoch leer ist und die Ventile V1, V2 wegen der Belastung N

geschlossen bleiben – erst den Ablaſshahn z an der

Kugel, drückt dann dieselbe mit den Händen herunter, bis die Ventile V1, V2 sich öffnen und die

Verbindung der Rohre R1, R2 mit dem

Kessel hergestellt ist. Nach Entfernung der Luft aus G

schlieſst man den Hahn z und überläſst den Apparat sich

selbst. Steigt nun das Wasser im Kessel über die mittlere Höhe, so werden die

Ventile V1, V2 so lange durch das

Gewicht des in G befindlichen Wassers offen gehalten,

bis der Wasserstand im Kessel auf die mittlere Höhe gesunken ist. Alsdann reicht das

auf den linken Arm des Hebels W wegen Verminderung des

Wassers in G wirkende Gewicht nicht mehr aus, das Gegengewicht N zu halten; dieses senkt sich und die Ventile V1, V2 werden geschlossen.

Der noch in der Kugel G befindliche Dampf wird sofort

niedergeschlagen und wegen der entstehenden Luftleere füllt sich die Kugel G nach Oeffnung des Ventiles S mit Speisewasser aus der Leitung S1 bis zu dem Augenblicke, wo das überwiegende

Gewicht der Kugel G hinreicht, das Gegengewicht N zu überwinden und abermals die Ventile V1, V2 zu öffnen. Das

Ventil S schlieſst sich dann sofort, das über dem

mittleren Wasserstande in G befindliche Wasser läuft

nach dem Kessel ab, ergänzt das durch Verbrauch abgegangene Wasser und der Apparat

bleibt so lange in dieser Ruhestellung, bis abermals dasselbe Spiel durch Sinken des

Wasserstandes beginnt. An Stelle der biegsamen Rohre R1 und R2 sollen auch steife Rohre mit gelenkigen

Verbindungen angewendet werden.

Zweckmäſsig dürfte bei diesem Apparate auch die Anbringung von Schrauben Behufs

Reinigung der Rohre R1

und R2 sein.

(Schluſs folgt.)

Tafeln