| Titel: | A. Oberegger's Dampfkessel. |

| Fundstelle: | Band 261, Jahrgang 1886, S. 235 |

| Download: | XML |

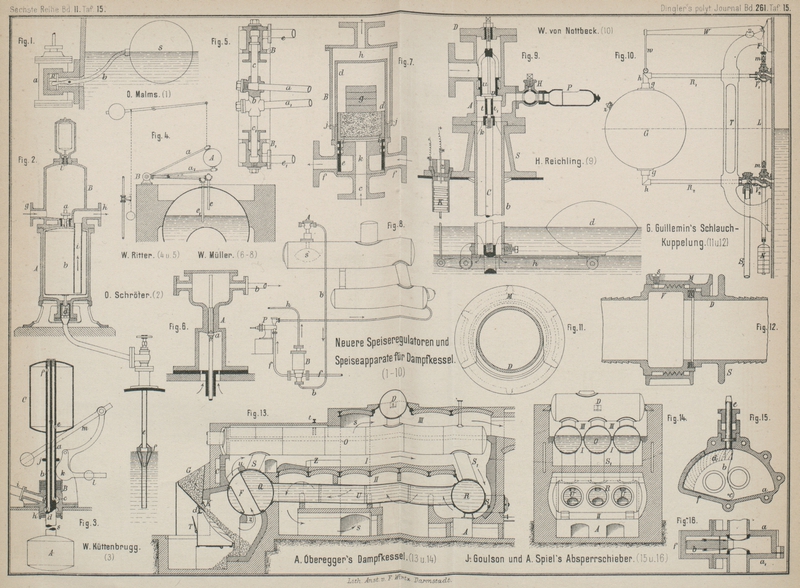

A. Oberegger's Dampfkessel.

Mit Abbildungen auf Tafel

15.

A. Oberegger's Dampfkessel.

Der Dampfkessel von A. Oberegger in Wien (* D. R. P. Kl.

13 Nr. 33242 vom 3. April 1885) kennzeichnet sich durch die Verwendung mehrerer

Oberkessel, welche mit einer Anzahl Unterkessel in der

Weise verbunden sind, daſs letztere an einem oder an beiden Enden mit Querkesseln in Verbindung stehen, von denen aus

Rohrstutzen nach den Oberkesseln führen. Fig. 13 und 14 Taf. 15

zeigen eine solche Kesselanlage im Längs- und Querschnitte. Bei derselben sind 3

Oberkessel O und ebenso viele Unterkessel U angeordnet; letztere stehen an ihren Enden durch die

Querkessel Q und R, mit

den Oberkesseln aber durch die Stutzen S und S1 in Verbindung. Ein

quergehender Dampfsammler D liegt endlich noch, durch 3

Stutzen damit verbunden, über den Oberkesseln. Die Stutzen S, S1 sind in schräger Richtung und

excentrisch gegen die Querkessel angebracht, so daſs das durch dieselben

herabsinkende kältere Wasser in den Querkesseln immer eine lebhafte Bewegung

verursacht. Kommen kegelförmige Stutzen in Anwendung, deren weiteres Ende nach oben

steht, so erlangt man den weiteren Vortheil, daſs die Geschwindigkeit der in den

Stutzen aufsteigenden Dampf- und Wassermengen abnimmt, also stürmische Bewegungen

der Wasseroberfläche vermieden werden. Damit Spannungsunterschiede in den

Oberkesseln O, wie solche häufig auftreten, sich rasch

ausgleichen können, wird den Stutzen wenigstens 400mm Durchmesser gegeben. Die Durchmesserverhältnisse der Unter- und

Querkessel zu jenen der Oberkessel werden mit Vortheil so gewählt, daſs, der

Durchmesser der Oberkessel O als Einheit gesetzt, jener

der Unterkessel U 0,5 bis 0,75, jener des Querkessels

Q 1,5 und endlich jener des Querkessels R 0,75 bis 1 beträgt.

Die Unterkessel U besitzen die übliche Neigung, welche

das Aufsteigen der Dampf blasen nach dem Querkessel Q

befördert; ihre Verbindung mit den Querkesseln wird aus Festigkeitsrücksichten nur

durch zwei ovale Oeffnungen bewerkstelligt. Die unteren Oeffnungen haben die Gröſse

gewöhnlicher Mannlöcher, während die oberen Oeffnungen für den Durchgang bestimmt

und daher kleiner sind. An dem hinteren Querkessel R

ist noch ein Stutzen S2

angebracht, an welchem sich das Mannloch zum Einsteigen und der Abblassehahn

befinden.

Der Dampfsammler D, welcher mit mehreren angenieteten

Pratzen auf dem Mauerwerke ruht, trägt zum Theile das Gewicht der Oberkessel; eine

zweite Aufhängung erfahren dieselben durch den Querträger t. Der vordere Querkessel Q wird von mehreren

Feuerrohren F durchzogen, welche in der aus Fig. 13

ersichtlichen Weise schräg in demselben angebracht werden; diese Feuerrohre können

übrigens auch wegbleiben. Dieselben werden gegen Beschädigung an den Umkränzungen

durch Stichflammen durch Mantel z und u von feuerfestem Materiale geschützt.

Die Feuerung ist eine sogen. Halbgasfeuerung, d.h. die

unvollständig verbrannten Gase werden auf ihrem weiteren Wege durch einen Strom

erhitzter Luft verbrannt. Der Feuerungsrost kann ein mit einem Trichter G verbundener Treppenrost, oder, wie in Fig. 13, ein geneigter

Planrost sein. Zwischen dem Trichter G, welcher eine

gröſsere Kohlenmenge aufzunehmen vermag, und dem Roste sind Klappen K angebracht, durch deren Stellung sich die Dicke der

Kohlenschicht auf dem Roste regeln läſst. Die Roststäbe sind um ihr oberes Ende bei

d drehbar, so daſs man im Stande ist, die Neigung

des ganzen Rostes dem Brennmateriale entsprechend zu ändern und auch einzelne

Roststäbe Behufs Loslösung von Schlacken zu heben. Eine Mittelmauer trennt den Rost

in zwei Theile und dient den Gewölben des Feuerraumes als Auflager. Die Zuströmung

von Luft unter den Rost wird durch Klappen T geregelt,

welche in einer vor dem Roste angebrachten guſseisernen Platte angeordnet sind.

Die durch die unvollständige Verbrennung auf dem Roste gebildeten Gase steigen durch

die Feuerrohre F auf und mengen sich dann mit der

erhitzten Luft, welche durch den in der Vorderwand der Ummauerung angebrachten Kanal

C zutritt, dessen innere Wand aus feuerbeständigem

Materiale zahlreiche Durchbrechungen besitzt. Klappen oder Schieber an den Enden des

Kanales C gestatten die Regelung des Luftzutrittes,

verglaste Schaulöcher die Beobachtung des Verbrennungsprozesses. Die weitere Führung

der Heizgase ist aus Fig. 13 leicht zu

erkennen: Dieselben umspülen zuerst die Oberkessel, an welche sie durch in die Züge

I eingebaute Zungen Z

angedrängt werden, und sodann die Unterkessel, wobei sie durch eine Anzahl

abwechselnd von oben und von unten bis zur halben Höhe der Züge II reichende Zungen in eine auf- und absteigende Bewegung

versetzt werden. Von hier steigen die Feuergase durch seitliche Kanäle s nach dem Zuge III empor

und gehen dann in die Esse. Der Raum A dient zur

Ablagerung der Flugasche.

Tafeln