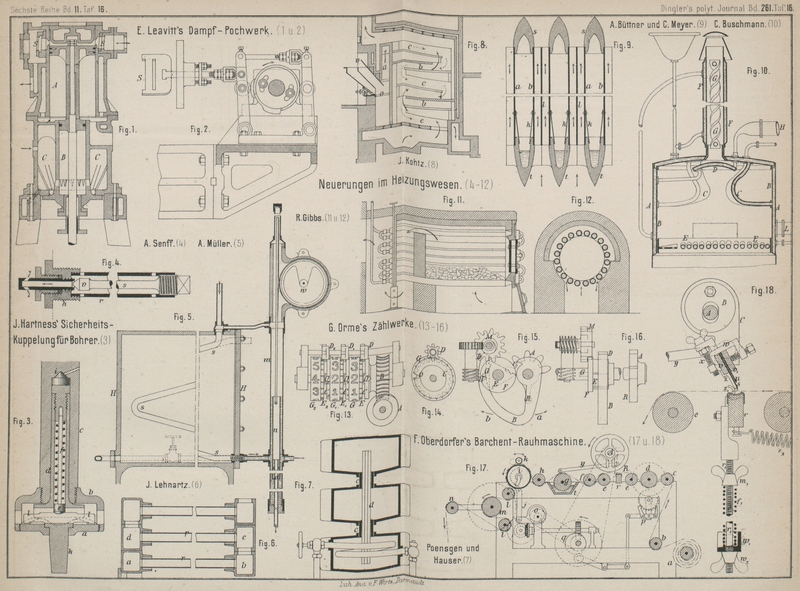

| Titel: | E. Leavitt's Dampf-Pochwerk. |

| Fundstelle: | Band 261, Jahrgang 1886, S. 239 |

| Download: | XML |

E. Leavitt's Dampf-Pochwerk.

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 16.

E. Leavitt's Dampfpochwerk.

Ueber Dampfpochwerke hat F. Cogging von den Calumet and Hecla Mills in Lake Linden, Mich., vor der

American Society of Mechanical

Engineers einen Vortrag gehalten, welchem die nachfolgenden

Mittheilungen nach Engineering and Mining Journal, 1886

Bd. 41 * S. 210 bezieh. Engineering, 1886

Bd. 41 * S. 119 entnommen sind.

Für die Zerkleinerung von Erzen nahm W.

Ball in Chicopee, Mass. Nordamerika, im J. 1856 das erste Patent auf ein

Pochwerk mit Dampfbetrieb, welches in der Hauptsache einem doppeltwirkenden

Dampfhammer glich. Die Schiebersteuerung wurde dabei von einer mit Riemen

angetriebenen Hilfswelle, auf welcher das Schieberexcenter saſs, abgeleitet. Durch

diese Anordnung war die Schieberbewegung von den Kolbenwegen unabhängig;

andererseits ertheilten eingeschaltete elliptische Zahnräder der Excenterwelle eine

ungleichförmig beschleunigte Drehbewegung, der zu Folge der Schieber eine

beschleunigte Bewegung im oberen Hubtheile erhält, wodurch ein rascher

Dampfabschluſs beim Fallen und ein langsameres Eröffnen des Dampfkanales beim

Ansteigen des Kolbens erreicht wurde. Der Dampfcylinder sowie die Führungen für das

Gestänge waren an einem Balkengerüste seitlich angeschraubt. Der flaschenartig

gebildete Mörser stand auf einem Guſsblocke und dieser, sowie das Gerüst, auf einer

Bohlenunterlage aus Eichenholz. Der Pochschuh saſs in der unten erweiterten

Kolbenstange. Die Erztrümmer wurden von einem stetigen Wasserstrome durch einen

Siebkorb abgeführt.

Die ersten von der Arnes Manufacturing

Company in Chicopee gebauten Ball'schen

Dampfpochwerke hatten 230mm Cylinderdurchmesser,

610mm Hub, 910k Stempelgewicht, machten bei 5at,5

Dampfdruck 75 Hübe in der Minute und lieferten 50t

Erz in 24 Stunden.

Bis zum J. 1875 wurden die Abmessungen solcher Ball'scher Pochwerke stetig vergröſsert, so zwar, daſs

Dampf-Pochwerke mit 380mm Cylinderdurchmesser,

610mm Hub, 2040k Stempel- und 11t Ambosgewicht mit 5at,6 Dampfspannung 90 Doppelhübe erhielten,

wodurch die Leistungsfähigkeit auf 150t Erz in 24

Stunden gebracht wurde. Der schädliche Raum im Dampfcylinder betrug etwa 50 Procent

des Cylinderinhaltes für den vollen Hub von 610mm.

Da aber die Beschickung des Mörsers selten den vollen Hub gestattete, so war ein

unverhältniſsmäſsig hoher Dampfverbrauch die Folge.

Diesem Uebelstande half E. D. Leavitt von der Calumet and Hecla Mining Company durch sein im J. 1879

entworfenes Dampfpochwerk erfolgreich ab, so daſs mit geringerem Dampfverbrauche

eine bedeutend höhere Leistung erzielt werden konnte.

Wie aus Fig. 1

Taf. 16 zu entnehmen ist. stehen auf einem guſseisernen Dreiecksgestelle, welches in

den Querverbindungen die Führungen für das Gestänge enthält, zwei Dampfcylinder über

einander. Der obere groſse Cylinder A hat 545mm Durchmesser und der untere kleine Cylinder B 356mm Durchmesser,

so daſs nach Abzug der Kolbenstange ein wirksames Flächenverhältniſs von 2,36 folgt.

Der Kolbenhub beträgt 610mm. Auf der

gemeinschaftlichen Stange sind die Kolben in durch eine Zwischenhülse genau

bestimmten Abständen befestigt. Die Cylinderräume zwischen den inneren Kolbenflächen

sind frei und stehen mit einem Condensator in Verbindung. Auf den groſsen Kolben

wirkt von oben Kesseldampf von 5at,5 Spannung; das

Füllungsverhältniſs ist etwa 0,20 bis 0,25. Die Compression des Hinterdampfes ist

ziemlich stark.

Die Dampfvertheilung wird durch zwei Gitterschieber S in

getrennten Schiebergehäusen bewirkt. Die Schieber werden, wie in Fig. 2 Taf. 16 ersichtlich

ist, mittels entsprechender Rollenhebel durch je zwei Daumenscheiben bethätigt (vgl.

Condict 1884 252 * 226),

welche auf einer wagerecht gelagerten Welle aufgekeilt sind und durch diese ihre

Drehung von der Haupttriebwelle empfangen. Im Falle der Gang derselben zu

unregelmäſsig wäre, wird empfohlen, die Steuerwellen von einer eigens dazu

bestimmten kleinen Dampfmaschine anzutreiben.

Der obere groſse Dampfcylinder besitzt einen Dampfmantel, welcher durch eine Filz-

und Holzbekleidung eingehüllt wird. Der untere kleine Dampfcylinder ist in einem

gröſseren Cylindermantel eingegossen. Dieser Mantelraum C steht mit dem Cylinderraume unter dem kleinen Kolben in Verbindung. Zu

diesem Zwecke ist der einspringende Rand des unteren Cylinders zackenförmig

ausgespart.

Der Raum unter dem kleinen Kolben und der Mantelraum seines Cylinders sind mit Dampf

von beliebiger gleichbleibender Spannung erfüllt und, sobald über dem groſsen Kolben

Ausströmung des Dampfes hergestellt ist, wird dieser Druck den Aufstieg des Kolbens

veranlassen, ähnlich wie bei Condict's

Zwillingsdampfpochwerk. Hierdurch ist jeglicher schädliche Raum auf der unteren

Arbeitseite vermieden und sind bloſs noch Verluste in Folge Undichtheit und

Abkühlung vorhanden.

Die mechanische Arbeit, welche beim Heben des Gestänges der Unterdampf leistet, gibt

der Oberdampf während des Fallhubes wieder ab, indem der Oberdampf den Unterdampf in

den ursprünglichen Raum verdichtet. Soll aber Pressung des Unterdampfes vermieden

werden, so wird in das Dampfzuleitungsrohr eine Ausgleichklappe eingeschaltet. Die

Anbringung einer Buffervorrichtung ermöglicht die Verringerung des Spielraumes

zwischen Kolben und oberem Cylinderdeckel, wodurch der schädliche Raum von 16,5 auf

5,7 Proc. sich vermindert und wegen der stattfindenden Compression ohnedies

belanglos wird. Der Bufferteller a steckt in der oberen

Querverbindung des Gestelles und hat 636mm

Durchmesser. Der Bufferkolben b bildet zugleich eine

etwas elastische Kuppelung zwischen Kolbenstange und Pochstempel.

Textabbildung Bd. 261, S. 240

Zur Sicherheit des Anschlages sind im Boden des Buffertellers

etwas vorspringende Gummiringe eingesetzt, damit bei Luftdurchlässigkeit das

Gestänge nicht zertrümmert werde. Es ist demnach leicht ersichtlich, daſs bei vollem

Aushube auf das Kolbengestänge auſser dem Dampfüberdrucke noch eine starke

Druckspannung hinzutritt, welche durch die Verdichtung der Luft im Buffergehäuse

entsteht, deren Spannung im günstigen Falle bis auf 12at steigen kann und welche bei Beginn der Fallbewegung beschleunigend einwirkt. Diese Arbeit

liefert aber wieder der Unterdampf am kleinen Kolben und, wie schon erwähnt ist,

dieser wieder dieselbe Arbeit des Oberdampfes am groſsen Kolben. Weil aber während

des Fallhubes der Unterdampf mit annähernd gleichbleibender Spannung, groſsen

Mantelraum C vorausgesetzt, dem Oberdampfe

entgegenwirkt und die gleichbleibende Kraft, welche durch das fallende Gewicht des

Gestänges gegeben ist, vollständig aufzehrt, so bleibt bloſs der wirksame Ueberdruck

am groſsen Kolben übrig, welcher in Folge der Expansion an Stärke um so mehr

abnimmt, je mehr sich der Kolben der unteren Hubgrenze nähert.

Mit diesem Leavitt'schen Dampfpochwerke werden bei 92

Stempelhüben in der Minute in 24 Stunden 230t Erz

zerkleinert, was im Vergleiche zur sonst wirksamen Ball'schen Maschine mit 40 Proc. Dampfersparniſs erreicht wird. Die in den

angegebenen Quellen ersichtlichen Indicator- und Geschwindigkeitsdiagramme lassen

die Wirkungsweise der Ball'schen und Leavitt'schen Maschine leicht vergleichen.

Tafeln