| Titel: | Ueber Neuerungen im Heizungswesen. |

| Fundstelle: | Band 261, Jahrgang 1886, S. 245 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen im Heizungswesen.

(Patentklasse 36. Schluſs des Berichtes Bd. 260 S.

545.)

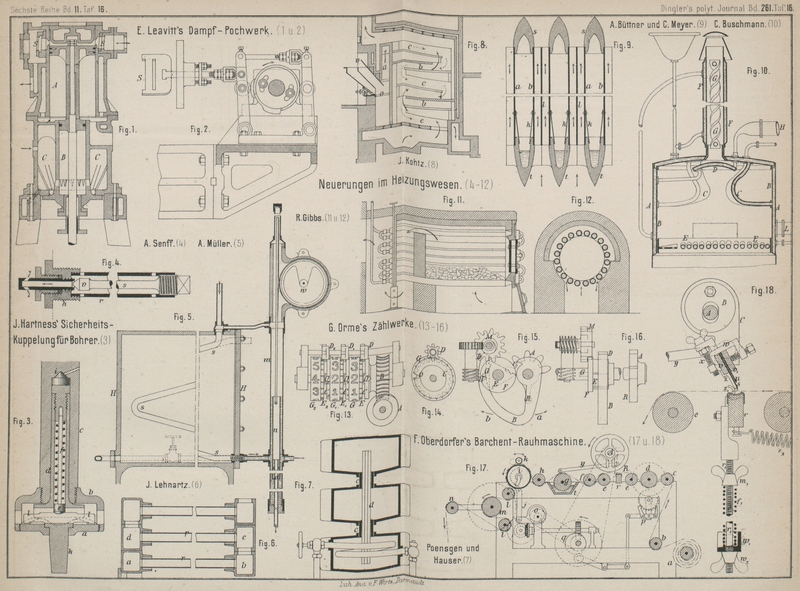

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 16.

Ueber Neuerungen im Heizungswesen.

II. Sammel- oder

Centralheizungen.

Feuerluftheizungsöfen, welche gänzlich aus

Chamotte-Formsteinen zusammengebaut werden, bringt neuerdings Fr. Conzelmann in Nürnberg vielfach zur Ausführung. Von der

mit schräg liegendem Roste ausgestatteten Feuerstelle ziehen die Feuergase auf

zickzackförmigem Wege durch lothrechte Feuerzüge (vgl. Jungfer 1885 255 177), deren Scheidewände hohl

sind, so daſs die zu erwärmende Luft, welche die Feuerzüge umspült, auch quer durch

den Ofen ziehen kann. Für die innere Reinigung der Feuerzüge sind dieselben durch

Verschlüsse zugänglich gemacht; eine äuſsere Reinigung kann von der Heizkammer aus

leicht erfolgen.

Eine andere Führung der Feuergase, welche im Wesentlichen mit derjenigen der Oefen

von Reinhardt, Kelling, sowie von Gaillard, Haillot und Camp. (vgl. 1877 226 * 10. 1879 231 * 294)

übereinstimmt, zeigt der Luftheizungsofen von Jul. Kohtz in Magdeburg (* D. R. P. Nr. 32786 vom 15.

Januar 1885). Wie Fig. 8 Taf. 16 veranschaulicht, steigen die Feuergase in dem Kanäle a in die Höhe und treten von diesem aus in zwei Züge

c. Der Kanal a des

Ofens soll aus Chamottesteinen aufgeführt werden, die Züge c, welche die Feuergase auf zickzackförmigem Wege nach abwärts leiten, wie

in Fig. 8

durch punktirte Pfeile angegeben, aus doppelten Lagen Dachsteinen im Verbände

zwischen einfachen Winkeleisen in feuerfestem Thone. Die beiden Züge c sowie der Kanal a stehen

in der Heizkammer, durch welche die zu erwärmende Luft strömt; die Scheidewände b bestimmen den Weg derselben. Um für den Fall, daſs

nur ein Theil der Räume, welche der Ofen zu heizen im Stande ist, erwärmt werden

soll, eine entsprechend kleinere Luftmenge bei zweckmäſsiger Ausnutzung des

Brennmaterials erwärmen zu können, ist folgende Anordnung empfohlen: Es wird nur ein

Zug c benutzt und der andere durch einen auſserhalb der

Heizkammer zu bedienenden Schieber von der Feuerstelle abgeschlossen; ferner wird

der Raum der letzteren selbst entsprechend verringert, indem der Füllschacht mit dem

Treppenroste n auf dem Planroste o nach einwärts bewegt und der Schieber v abwärts geschoben wird.

Bei einer Ausführung des Ofens wäre darauf zu achten, daſs die Heizkammer selbst zu

ihrer Reinigung sowie zur Bemerkbarmachung eines etwaigen Hindurchtretens von Rauch

aus den Feuerzügen in die Kammer begehbar eingerichtet wird; auch eine Ermöglichung

der Reinigung der Züge selbst wäre zweckmäſsig.

Ein einfacher, aber nur mäſsigen Ansprüchen genügender Luftheizungsofen von E. A. Tuttle in New-York

ist im Sanitary Engineer, 1885 Bd. 12 * S. 233

beschrieben. In der Mitte einer Heizkammer steht ein eiserner Säulenofen einfachster

Form, aus welchem die Rauchgase in der Mittelachse lothrecht abziehen. Der Raum

zwischen Heizkammerwandung und Ofen ist mit Drahtnetzen ausgesetzt, zwischen welchen

die zu erwärmende Luft streicht. Diese Netze sollen eine Vergröſserung der

Heizfläche darstellen.

Eine andere amerikanische Form eines eisernen

Luftheizungsofens

von C. W. Oakes und E. B. Camp in Billings hat nach dem Scientific American, 1885 Bd. 53 * S. 99 die Form eines

Kofferkessels, dessen Boden der Rost bildet. In

geringem Abstande von den Langseiten führt je eine Reihe von engen Röhren lothrecht

zu zwei weiten Röhren, welche im oberen Theile des Kessels längs desselben laufen

und sich nach den zu heizenden Räumen bezieh. nach den zu diesen führenden

Mauerkanälen abzweigen. Die zu erwärmende Luft tritt unten in die lothrechten Röhren

ein und zieht darauf durch das erwähnte Röhrensystem. Der Ofen wird sich besser zur

Erzeugung sehr heiſser Luft für Trockenräume als

genügend groſser Mengen mäſsig warmer Luft zu Heizungszwecken eignen.

Rob. Boyle in London hat nach Iron, 1885 Bd. 26 * S. 151 einen Luftheizungsofen angegeben, welcher in seiner Form dem Ofen von Hagedorn (vgl. 1885 255 *

177) ähnlich ist. Boyle umgibt den Ofen durch ein

Gehäuse, in das unten die Frischluft eintritt und aus welchem oben die erwärmte Luft

nach den in den Räumen aufgestellten Wandkästen zieht, von wo sie oben austritt. Der

Ofen wird, wenn derselbe eine einigermaſsen beträchtliche Heizfläche besitzen soll,

eine hohe Heizkammer erfordern, da die Feuerzüge über der Feuerstelle liegen und

sich hauptsächlich in lothrechter Richtung erstrecken. Zu bemerken ist noch, daſs

Boyle für die Feuerung des Ofens die von ihm für

Kamine angegebene Zuführung erhitzter Verbrennungsluft zu den Flammen (vgl. 1886 260 545) empfiehlt, um eine vollkommenere Verbrennung zu

erzielen.

Ein Lufterwärmer, der weniger für Heizungszwecke als für

Vorwärmung der Verbrennungsluft bei Dampfkesseln,

für Trocken- und Verdampfapparate (vgl. A. Büttner und

C. Meyer 1886 260 * 33)

Verwendung finden soll, haben A. Büttner und C. Meyer in Uerdingen a. Rh. (* D. R. P. Nr. 33057 vom

16. December 1884) angegeben. Derselbe soll die Wärmeübertragung von Dämpfen,

Rauchgasen auf Luft oder ein anderes Gas unter Anwendung groſser Heizflächen

vermitteln. Hierzu werden für den Zug der Wärme abgebenden Dämpfe oder Gase

Heizkörper neben einander angeordnet, welche im senkrechten Schnitte die in Fig. 9 Taf. 16

gezeigte Gestalt besitzen. Die Bleche a und b sind an den Endkanten durch Mulden s und t unter einander

verbunden und werden hierdurch lange und schmale Kanäle gebildet, durch welche das

Wärme abgebende Gas strömt. Die Räume zwischen diesen Heizkörpern werden von dem zu

heizenden Gase oder der Luft von unten nach oben durchzogen. Um die sich durch

Abkühlung der Gase in den Heizkörpern an den Blechen a

und b niederschlagende Flüssigkeit abzuleiten, werden

an die Bleche a und b

Platten k angenietet, wodurch die Flüssigkeit in die

untere Mulde t abläuft. Die inneren Flächen der Bleche

a und b sind auch, um

einem Rosten derselben und der dadurch bedingten Verminderung der Wärmeaufnahme

vorzubeugen, verzinkt. Zur Vergröſserung der Heizfläche können auch zwischen den

Heizkörpern noch Blechtafeln l eingesetzt werden,

welche den zu heizenden Gas- oder Luftstrom theilen.

Friedr. Wamsler in München (* D. R. P. Nr. 31948 vom 14.

Oktober 1884, Zusatz zu Nr. 30660, vgl. 1885 258 408)

will an seinem zur Erwärmung von Luft oder Wasser

dienenden Ofen die äuſsere Wandung des Heizkessels, welche im Hauptpatent glatt

angenommen ist, auch wie die innere Wandung wellenförmig gestalten.

Wasserheizung. Der Wasserheizkessel von C. M. Buschmann in

Lommatzsch (* D. R. P. Nr. 32588 vom 21. März 1885) besitzt einen sehr geringen

Wasserinhalt. Wie Fig. 10 Taf. 16 verdeutlicht, durchflieſst das zu erwärmende Wasser den

Raum zwischen den Wandungen A und B, ferner die flachen, durch den Feuerraum gelegten

Rohre C, den hohlen Teller D, die den Rost bildenden Röhren E, ferner

den Raum zwischen der doppelten Wandung des Schornsteines F und das in diesem aufgehängte, spiralförmig gewundene Rohr G von flachem Querschnitte. Diese Räume stehen alle mit

einander in Verbindung. Als Heizkörper will Buschmann

ebenfalls spiralförmig gewundene Röhren von flachem rechteckigem oder ovalem

Querschnitte, welche bei H und L vom Wasserheizkessel abzweigen, zur Anwendung bringen. Ob die Verwendung

solcher Röhren für die praktische Ausführung nicht zu groſse Schwierigkeiten

verursacht, muſs die Erfahrung lehren; jedenfalls aber läſst sich das gleiche Ziel

durch einen geeigneten Röhrenkessel einfacher und billiger erreichen.

Für Warmwasserheizungen bringt J. F. Lehnartz in Dellbrück bei Köln (* D. R. P. Kl. 13 Nr. 33044 vom 17.

Februar 1885) einen Gliederkessel in Vorschlag. Die

Röhren r (Fig. 6 Taf. 16) sind

reihenweise in wagerecht liegende guſseiserne Endkammern eingesetzt, welche auf

einander ruhen. Das bei seinem Kreislaufe durch die Rohrleitung abgekühlte Wasser

tritt in die zunächst der Feuerung liegende Endkammer a

ein, geht durch die untersten Röhren r in die hintere

Endkammer b, steigt aus dieser in die Kammer c, geht in der zweiten Rohr reihe wieder nach vorn in

die Kammer d und so fort in die Wärme abgebende

Rohrleitung zurück.

Herrn, Martini in Chemnitz (* D. R. P. Nr. 34007 vom 13.

Juni 1885) will durch Einschaltung eines gröſseren Gefäſses, eines sogen. Accumulators, in das Wasserheizungssystem erreichen,

daſs die während des Betriebes nicht verbrauchte Wärme sich in dem Wasserinhalte

dieses Gefäſses aufspeichert und nach Aufhören des Feuers noch einige Zeit zur

Erwärmung der Heizkörper benutzt werden kann. Es soll also fast dasselbe erreicht

werden, was Bolze bei seinem Wasserheizungssysteme

(vgl. 1883 249 500) erzielen will. Die von Martini getroffene Anordnung besteht darin, daſs der

Accumulator unterhalb des Heizkessels aufgestellt und sein tiefster Punkt mit dem

Boden desselben durch ein Rohr verbunden wird; ferner führt vom höchsten Punkte des

Accumulators ein Rohr

nach dem Steigrohre und das vom Heizkörper abgehende Rücklaufrohr mündet gleichfalls

unten in den Accumulator. Beim Beginne des Betriebes wird nun zunächst das Wasser

vom Kessel aus aufsteigen, nach den Heizkörpern flieſsen und von diesen zurück durch

den unteren Theil des Accumulators wieder nach dem Kessel sich bewegen. Wird im

Kessel mehr Wärme erzeugt, als in den Heizkörpern verbraucht wird, so erwärmt sich

der Wasserinhalt des Accumulators durch das von den Heizkörpern zurückströmende,

noch heiſse Wasser. Hierauf kann das Feuer unterbrochen werden und das heiſse Wasser

des Accumulators flieſst dann unmittelbar aus diesem in die Steigleitung, so daſs

ohne Mitwirkung des Kessels noch einige Zeit geheizt werden kann. Der praktischen

Ausführung dieser Einrichtung wird sich wohl meist die Schwierigkeit der Aufstellung

eines groſsen und hohen Gefäſses unterhalb des Kessels,

der doch selbst meist im Keller Platz finden muſs, entgegenstellen.

Fr. Wamsler in München (* D. R. P. Nr. 33289 vom 8.

April 1885, Zusatz zu * Nr. 28049, vgl. 1885 258 410) hat

für seine mit einem Kochherde verbundene Wasserheizung

eine Abänderung der Vorrichtung zum selbstthätigen Nachfüllen des dem Wasserschiffe

entnommenen heiſsen Wassers aus der Kaltwasserleitung angegeben.

Auf der Antwerpener Weltausstellung 1885 hatte Renton

Gibbs in Liverpool einen Wasserwärmer für höheren

Druck vorgeführt. Wie aus Fig. 11 und 12 Taf. 16

ersichtlich ist, sind bei demselben schmiedeiserne, in einem Kreise liegende Röhren

benutzt, deren Enden so mit einander verbunden sind, daſs zwei zickzackförmige

Leitungen entstehen, die unten das kältere Rücklaufwasser aufnehmen, während oben

das erwärmte Wasser abströmt. Die unten liegenden Röhren dienen mit ihren vorderen

Theilen als Rost; die hier entwickelten Feuergase überschreiten eine Feuerbrücke und

sinken sodann, die hinteren Enden der Röhren bespülend, in eine Rauchkammer, von

welcher aus die Heizgase in den Schornstein entweichen.

Bei der Heiſswasserheizung zeigt sich oft, daſs die aus

dem Wasser durch die Erhitzung getriebene Luft sich an einzelnen Stellen der

Rohrleitung festsetzt und dort Luftsäcke bildet, welche den Umlauf des Heizwassers

hemmen und dadurch die Leistung der Anlage erheblich vermindern. Eine Entlüftung solcher Stellen bietet manche Schwierigkeit;

namentlich ist das nachträgliche Einschalten von Entlüftungsventilen in die Leitung

an den betreffenden Stellen oft unausführbar. Diesem Uebelstande kann eine einfache,

leicht anzubringende Vorrichtung abhelfen, welche Alb.

Walz in Düsseldorf (* D. R. P. Nr. 32239 vom 7. Mai 1884) angegeben

hat.

Textabbildung Bd. 261, S. 249

Es wird um das Rohr, in welches ein feines Loch gebohrt wird,

ein Bügel gelegt, der entweder als Ring oder in der Form, wie die Textfigur

darstellt, gebildet ist. Durch den Bügel geht eine Schraube, die mit ihrer gehärteten Spitze

wie ein Ventil das Loch verschlieſst. Bei dem Aufdrehen der Schraube durch einen

Schlüssel entweicht die angesammelte Luft in Folge des hohen Druckes sofort, so daſs

die Schraube unmittelbar darauf wieder zugedreht werden kann.

Für ein selbstthätiges Entlüftungsventil, das an Heizkörpern angebracht werden soll, schlägt Alb. Senff in Hagen i. W. (* D. R. P. Nr. 32789 vom 15.

Februar 1885) die in Fig. 4 Taf. 16 dargestellte Einrichtung vor. In den Heizkörper wird ein

durchbohrtes Kopfstück k eingeschraubt, von dem aus ein

langes Rohr r in den Heizkörper hineinragt. In diesem

Rohre, das mit Löchern versehen ist, liegt eine Stange s, welche an einem Ende mit dem Rohre r

verschraubt, während das andere Ende als Ventil v

gebildet ist und frei beweglich einem entsprechend gestalteten, im erwähnten

Kopfstücke angebrachten Ventilsitze gegenüber steht. Wird der Heizkörper in Betrieb

gesetzt, so kann die in demselben befindliche Luft durch das dann geöffnete Ventil

entweichen; die zuströmende Heizflüssigkeit erwärmt nun die Ventilstange s wie das Rohr r und in

Folge der dadurch entstehenden Ausdehnung dieser beiden Theile soll das Ventil v sich nun seinem Sitze nähern und sich schlieſsen.

Dies erfordert aber, daſs, was in der Patentschrift nicht angegeben ist, Stange und

Röhre von verschiedenem Metalle sind und zwar muſs der Ausdehnungscoefficient des

Metalles der Stange gröſser sein als derjenige der Röhre. Nur der Unterschied beider

Ausdehnungen wird in Betracht kommen und daraus werden sich so groſse Längen der

beiden Theile berechnen, daſs dieselben in den gebräuchlichen Heizkörpern kaum

untergebracht werden können.

Eine besondere Form guſseiserner Heizkörper haben Poensgen und Comp. und Joh. Fr.

Hauser in Düsseldorf (* D. R. P. Nr. 32568 vom 30. Oktober 1883) patentirt

erhalten. Die einzelnen Elemente werden aus einem Stücke gegossen, ihre Wandung ist

wellenförmig gestaltet und soll dieselbe noch, falls es nothwendig ist, zur

Vermehrung der Wärme abgebenden Fläche mit lothrechten Strahlrippen versehen werden.

Fig. 7

Taf. 16 zeigt einen Schnitt durch einen aus solchen Elementen mittels der

Rohrstutzen c zusammengebauten Heizkörper, der mit

Wasserfüllung verwendet werden soll, wobei die Erwärmung derselben durch ein in das

unterste Element geführtes, mit Dampf gespeistes Schlangenrohr erfolgt. Um den

Wasserumlauf in den Elementen zu befördern, wird empfohlen, durch die Stutzen c einen guſseisernen Stab d von kreuzförmigem Querschnitte zu führen.

A. W. Müller in Danzig (* D. R. P. Nr. 34296 vom 23.

Juni 1885) hat eine Regelungsvorrichtung für Dampfwasseröfen angegeben, mittels deren die

Wärmeabgabe des Ofens durch Verstellen eines Zeigers zwischen den möglichen Grenzen

beliebig geregelt werden kann. Es geschieht dies durch Anstauen des

Niederschlagswassers in dem Heizkörper. Hierzu wird neben dem mit Wasser gefüllten Heizkörper H (Fig. 5 Taf. 16), durch

welchen ein Dampfrohr s führt, ein Rohr m angeordnet, das durch je ein Querrohr mit der

Dampfzuleitung und mit dem Ende des Dampfrohres s

verbunden ist. Das sich in letzterem bildende Wasser flieſst somit in das Rohr m und aus diesem durch das Röhrchen o ab. In dem Rohre m ist

nun das Rohrstück n beweglich angeordnet und kann

dasselbe also z.B. durch eine kleine Winde w mittels

Stahlband auf und ab bewegt werden. Die Höhenlage der oberen Mündung des Rohres n bestimmt aber die Höhe der Anstauung des Wassers in

w, also auch im Dampfrohre s, da das Wasser nur durch n aus dem Rohre

m nach o gelangen

kann, indem unten zwischen m und o ein Quecksilberverschluſs hergestellt ist. Je höher

also n gezogen wird, desto mehr wird sich im Rohre s das Wasser anstauen, so daſs die Dampfheizfläche

entsprechend verkleinert wird. Die Stellung der Drehachse der Band winde w entspricht somit der jeweilig erhaltenen Heizfläche

des Dampfrohres s, so daſs dieselbe auch durch einen an

der Drehachse von w angebrachten Zeiger angegeben

werden kann.

Noch sei erwähnt, daſs neuerdings Bechern und Post in

Hagen i. W. die Mäntel ihrer Dampfheizkörper (vgl. 1885 258 * 414) aus 4cm dicken Papierplatten herstellen und auf den so gebildeten parallelopipedischen

Kasten einen Schieber aus gleichem Stoffe legen. Solche Mäntel sind für Wärme

möglichst undurchlässig, wie es für die Regelung der Wärmeabgabe der Heizkörper

unbedingt erforderlich ist.

Ueber eine von Cortella zu Brüssel in Antwerpen 1885

ausgestellte Heizkammer für Dampf- oder

Wasser-Luftheizung berichtet Herm. Fischer in

der Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, 1885

* S. 891. Die guſseisernen Heizröhren liegen in der Heizkammer über einander, von

deren Hohlraum durch eine Blech wand ein schmaler lothrechter Schacht abgetrennt

ist, der unten mit dem Frischluftkanale in Verbindung steht. An die Decke der Kammer

schlieſst mit einer Krümmung der Abführungskanal der Heizluft an und zwar kann in

diesen Kanal heiſsere Luft aus der Heizkammer, wie auch kältere Luft aus dem

Schachte treten. Durch einen zwischen Kanal und der Heizkammerdecke eingeschalteten

Mischschieber kann nun der Eintritt jeder der

beiden Luftarten in den Kanal mehr oder weniger gehemmt, die Mischung also der

gewünschten Temperatur entsprechend geregelt werden.

Tafeln