| Titel: | Neuerungen an Speiseregulatoren und Speiseapparaten für Dampfkessel. |

| Fundstelle: | Band 261, Jahrgang 1886, S. 277 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Speiseregulatoren und

Speiseapparaten für Dampfkessel.

(Patentklasse 13. Schluſs des Berichtes S. 229 d.

Bd.)

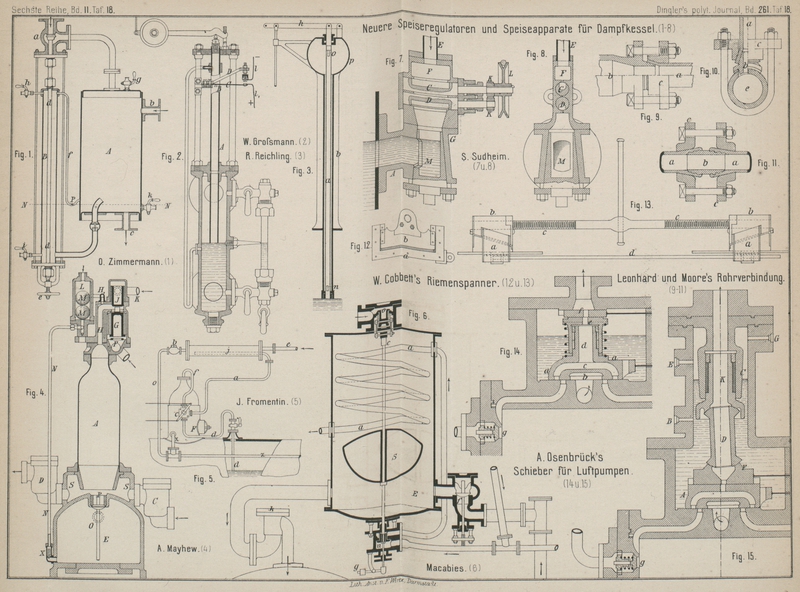

Mit Abbildungen auf Tafel

18.

Neuerungen an Speisevorrichtungen für Dampfkessel.

Auf die durch die Schwankungen des Wasserstandes im Dampfkessel hervorgerufene Ausdehnung und Verkürzung eines Rohres gründen sich die

beiden folgenden Einrichtungen (vgl. Cleuet 1886 259 * 398); dabei kann die erzielte Bewegung eines Hebels

ebenso wohl die selbstthätige Einrückung und Ausschaltung der Speisepumpe oder das

selbstthätige Oeffnen und Schlieſsen eines Ventiles in der Speisewasserzuleitung

bewirken.

R. Reichling in Bernburg (* D. R. P. Nr. 32007 vom 2.

Juli 1884) hat ein auſserhalb des Kessels mit hohen Kühlrippen versehenes guſseisernes Rohr b

(Fig. 3

Taf. 18), welches unten bis zur Ebene des mittleren Wasserstandes im Kessel reicht

und oben sich in eine Hohlkugel p erweitert,

unmittelbar auf der Kesselwand aufgeschraubt. In diesem Rohre b steckt concentrisch und unten mit demselben befestigt

ein zweites Rohr a, welches sich nach oben frei

ausdehnen kann, durch eine Stopfbüchse in der Kugel p

abgedichtet und oben und unten mit Schlitzen o bezieh.

n versehen ist.

Schlieſst der steigende Kesselwasserspiegel das Rohr a

ab, so saugt die mit Dampf gefüllte, sich abkühlende Kugel p durch das Rohr a, die Schlitze n, das Rohr b und die

Schlitze o Wasser an, wodurch der etwaige Dampf

vollends niedergeschlagen wird und das Rohr a sich

erwärmt. Fällt dagegen der Wasserstand unter die Mündung des Rohres a, so fällt auch das Wasser aus dem Rohre b und der durch die Schlitze o eintretende Dampf bringt das Rohr a wieder

zur Ausdehnung. Ein Theil des dabei durch die Schlitze n austretenden Wassers wird durch den in a

eintretenden Dampf wieder mit nach oben gerissen, wodurch sich letzterer etwas

abkühlt und eine allmähliche Erwärmung von a und b zuläſst. Bei regelmäſsigem Betriebe soll sich eine

ziemlich gleichbleibende Temperatur der Rohre a und b einstellen, woraus ein gleichbleibender

Längenunterschied sich ergibt. Diese Ausdehnung des Rohres a wird entweder unmittelbar zur Bewegung eines Ventiles benutzt, oder auf

einen Hebel h übertragen.

Wilh. Groſsmann in Pforzheim (* D. R. P. Nr. 34518 vom

29. März 1885) hat bei einer neuen Ausführung seines Speiseregulators (vgl. 1884 253 * 359) demselben eine dem Apparate von Gschwindt (vgl. 1884 253 *

355) ähnliche Form gegeben. Das regulirende Ausdehnungsrohr ist unmittelbar in den

Wasserstandskörper eingesetzt; dabei ist jedoch eine Einrichtung getroffen, daſs der

Apparat beim Versagen durch Schlieſsung eines elektrischen

Stromes als Speiserufer wirkt. Wie aus Fig. 2 Taf. 18 zu

entnehmen, ist auf dem Ausdehnungsrohre A eine Schneide

B befestigt. Tritt ein Versagen des Speiseapparates selbst ein, so daſs

der Wasserstand im Kessel sinkt, ohne sofort eine weitere Wasserzuführung zu

veranlassen, so wird der Dampf längere Zeit ohne Unterbrechung; auf das

Ausdehnungsrohr A wirken können und die volle

Dampftemperatur annehmen. Durch die dabei eintretende Verlängerung legt sich die

Schneide B gegen die Feder C und bringt dieselbe mit dem festen Arme D

in Berührung, wodurch die an letzterem isolirt befestigte Drahtleitung l mit dem an der Feder C

auslaufenden Drahte l1

in Verbindung tritt und dadurch ein elektrisches Signal die nothwendige Speisung

anzeigt.

Bei dem Speiseapparate von Otto

Zimmermann in Nassau a. d. Lahn (* D. R. P. Nr. 30102 vom 22. Juni 1884)

wird die Ausdehnung einer Spindel zur Steuerung der Füllung

und Entleerung eines Speisegefäſses benutzt. Das durch das Ventil a (Fig. 1 Taf. 18) mit dem

Dampfraume des zu speisenden Kessels in Verbindung stehende Gefäſs A ist mit Wasser gefüllt, desgleichen auch das Rohr B, welches zwei Verbindungen mit dem Gefäſse A hat; wird nun das Dampfventil a durch das Handrad e etwas geöffnet, so

strömt Dampf nach A, welcher das Wasser durch den

Stutzen c in den Kessel befördert. Ist das Wasser bis

zur Linie NN gefallen, so tritt Dampf durch das

Röhrchen f in das die Spindel d umgebende Rohr B ein und das in B befindliche Wasser wird nach dem Gefäſse A verdrängt, wobei eine theilweise Condensation des

Dampfes in A und Zutritt von neuem Wasser durch den

Stutzen b erfolgt. Der in B eintretende Dampf erwärmt gleichzeitig die Spindel d so weit, daſs durch die erfolgte Ausdehnung derselben

die weitere Dampfzuführung bei a abgeschlossen wird.

Erst nachdem das Gefäſs A sich ganz mit Wasser gefüllt

hat, kann dasselbe nach B gelangen, da der in B befindliche Dampf bis zu diesem Zeitpunkte

fortwährend nach A hinein expandirt und so den

Wasserzutritt nach B verhindert. Das in B eintretende Wasser soll schnell die Spindel d so weit abkühlen, daſs durch die Zusammenziehung

derselben das Ventil a geöffnet wird und das Spiel von

Neuem beginnen kann.

Die selbstthätige Arbeit des Umsteuerns kann sich nur dann vollziehen, wenn das

Wasser in A bis zur Linie NN gefallen ist; demnach ist der Apparat so aufzustellen, daſs der Punkt

P der Linie NN auf

gleicher Höhe mit dem höchsten Wasserstande des Dampfkessels liegt. g und h sind

Entluftungshähne, welche bei zuflieſsendem Wasser für

die Inbetriebsetzung des Apparates geöffnet sein müssen; bei anzusaugendem Wasser öffnet man die Hähne i

und k und läſst Dampf so lange durch das Ventil a treten, bis derselbe aus beiden Hähnen entweicht,

worauf man die Hähne und das Dampfventil schlieſst.

Statt der Wärmeausdehnung der Spindel d kann auch

diejenige des Rohres B für die Steuerung benutzt

werden, wobei dann der Ventilkegel a durch eine

verstellbare kurze Spindel starr mit dem Rohre B zu

verbinden wäre.

Der Speiseapparat von Alfred

Mayhew in London (* D. R. P. Nr. 30639 vom 20. Mai 1884) fängt selbstthätig

zu arbeiten an, sobald sich Dampf entwickelt, fährt mit der Speisung ununterbrochen fort, so lange die Verdampfung dauert, und stellt

seine Thätigkeit mit dem Aufhören derselben ein (vgl. 1881 241 * 420).

Der in Fig. 4

Taf. 18 dargestellte Apparat kennzeichnet sich als ein Pulsometer und besteht aus einem über dem mittleren Stande des

Kesselwassers angebrachten kupfernen Cylinder A, der

auf einem Behälter E mit gewölbter Decke sitzt; in dem

höchsten Theile der Decke desselben befindet sich ein Ventil P. Der Behälter E steht durch das unter dem

mittleren Wasserstande des Kessels mündende Rohr O mit

dem Kesselwasser stets in Verbindung und trägt eine Kammer S mit Saugventil C und Druckventil D. Auf dem oberen Ende des Cylinders A sitzt ein Gehäuse, bestehend aus dem Dampfventile G mit Sitzfläche nach oben, unter welches das aus dem

Dampfraume des Kessels kommende Rohr F mündet. Auf dem

Ventile G ruht der Kolben J in einer cylindrischen Führung, welche durch ein bis zum mittleren

Wasserstande des Kessels reichendes Rohr K, das sogen.

Eingangsrohr, mit dem Kessel in Verbindung steht; auſserdem enthält das Gehäuse A noch das aus zwei über einander angeordneten

Schwimmkugeln M bestehende Luftventil L. Der obere Theil des Kanales H ist mit dem Behälter E durch die Rohre H1 und N verbunden; letzteres Rohr N, über dem Boden des Behälters E mündend,

dient zum Einspritzen von Condensationswasser in den Cylinder A; um die Geschwindigkeit dieses Wassers zu reguliren,

ist unten in dem Rohre N ein in senkrechter Richtung

bewegliches, an seinem unteren Ende mit einem Kegelventile versehenes Gewicht X angebracht.

Ist der Behälter E mit kaltem Wasser gefüllt, so strömt,

sobald die Dampfentwickelung im Kessel beginnt, Dampf durch Rohr F und Ventil G in den

Kanal H und durch die obere Oeffnung des Luftventiles

L; sobald die Spannung einen gewissen Grad erreicht

hat, hebt sich das Ventil G, bis dasselbe an seinem

Sitze anliegt. Inzwischen ist durch den Dampfdruck im Kessel auch Kesselwasser durch

Rohr O in den Behälter E

gedrückt worden, wodurch das in diesem Behälter befindliche Wasser theils durch N und H1 sowie H, theils durch

eine Oeffnung im Ventile P in den Cylinder A getrieben wird. Da der Druck im Cylinder A kleiner ist wie der Druck im Behälter E, so steigt das Wasser in A, bis es die Höhe der Kugeln M erreicht,

welche sich alsdann heben und die äuſsere Luft vom Apparate absperren, so daſs

dessen ganzer innerer Raum nun mit Wasser gefüllt ist, welches unter dem im Kessel

herrschenden Drucke steht. Auch in dem Rohre K steht

bei mittlerem Wasserstande im Kessel das Wasser unter demselben Drucke und ebenso in

dem Rohre O, so daſs auf beiden Seiten des Kolbens J eine Wassersäule von gleicher Höhe drückt und der

Kolben J nun mittels seines Eigengewichtes auf dem Ventile G lastet, dessen Fläche so groſs ist, daſs der auf

dieselbe wirkende Dampfdruck genügt, das Gewicht des Kolbens J und Ventiles G zu tragen, so lange das Rohr

K gefüllt bleibt.

Sinkt der Wasserstand, so entleert sich das Rohr K und

füllt sich mit Dampf; dadurch wird das vorher bestandene Gleichgewicht aufgehoben

und der Kolben J geht ebenso wie das Ventil G herunter. Der Dampf strömt nun aus dem Kessel durch

das Rohr F und Ventil G in

den Kanal H, drückt auf die Oberfläche des Wassers in

dem Cylinder J, so daſs dasselbe zum gröſsten Theile

durch das Druckventil D, zum kleineren Theile durch

Ventil P und Rohr O in den

Kessel strömt. Hat der dem Wasser folgende Dampf den unteren Rand des Cylinders A erreicht, so ist das Rohr O noch mit kaltem Wasser gefüllt und es findet augenblicklich Condensation

und Bildung einer Luftleere im Cylinder A durch das im

Behälter E befindliche kalte Wasser statt und durch das

Saugventil C wird der Inhalt des Behälters E stets ergänzt. Dieser ganze Vorgang erfordert so

wenig Zeit, daſs das heiſse Kesselwasser nicht genügend rasch sich heben kann, um

durch O in den Behälter E

zu dringen, und das am Boden des Behälters E

befindliche Wasser, welches am kältesten ist, wird durch den Druck im Behälter durch

das Rohr N und das Ventil P in den Cylinder A eingespritzt und erzeugt

durch Condensation des in demselben befindlichen Dampfes die Luftleere, wodurch sich

das Dampfventil G schlieſst und eine frische Füllung

des Cylinders A durch das Saugventil C stattfindet. Eine Entleerung des Behälters E erfolgt erst, nachdem der Wasserstand im Kessel

wieder sinkt. Auf diese Weise fährt der Apparat fort, den Wasserstand im Kessel

selbstthätig auf der bestimmten Höhe zu halten, so lange die Verdampfung dauert.

Nach mit einem solchen von der Mayhew's Boiler Feeder

Company in London gelieferten Speiseapparate in den Werkstätten der Taff Vale Railway zu Cardiff vorgenommenen Versuchen

(vgl. Iron, 1885 Bd. 25 * S. 26) wiederholt sich der

beschriebene Vorgang von 5 mal in der Minute bis 1 mal in der Stunde, je nachdem der

Kessel Dampf abzugeben hat.

Nach Engineering, 1885 Bd. 39 * S. 69 ist es zur

Erhöhung der Sicherheit rathsam, um die Kesselwandungen namentlich beim Stillstehen

des Betriebes vor gefährlichem Ueberhitzen zu sichern, eine Nothpfeife auf einem

Theile des Apparates anzubringen, welche ertönt, wenn ein aus schmelzbarem Metall

hergestellter Pfropfen durch die Einwirkung des Dampfes schmilzt; es kann dies

erfolgen, wenn der Speiseapparat aus irgend welchem Grunde nicht thätig ist, oder es

an der Zuführung von Speisewasser fehlen sollte.

Eine sehr einfache Einrichtung besitzt der selbstthätige Speiseapparat mit änſserem Antriebe von S.

Sudheim in Cassel (* D. R. P. Nr. 33196 vom 14. December 1884), welcher in

Fig. 7 und

8 Taf. 18

dargestellt ist.

Derselbe besteht aus zwei in einem Gehäuse parallel

über einander liegenden, cylindrischen oder kegelförmigen Hahnküken C und D, welche an einer Stelle des

Umfanges ausgehöhlt sind. Das obere Hahnküken C erhält

durch eine Schnurscheibe L eine stetige langsame

Drehung von der Dampfmaschine aus und überträgt dieselbe mittels zweier gleich

groſser Zahnräder K auf das untere Küken D. Der Stutzen A des

Gehäuses G wird in der Höhe des mittleren

Wasserspiegels am Kessel angebracht. Durch das Rohr E

tritt das Speisewasser in die Kammer F, von welcher aus

es durch einen Spalt die Höhlung des oberen Hahnkükens C in der gezeichneten Stellung anfüllt.

Stehen sich nach ½ Umdrehung die beiden Höhlungen der Küken gegenüber, so gelangt

dieses Wasser durch einen Schlitz zwischen beiden Hahngehäusen in die Höhlung des

unteren Kükens, aus dieser nach einer weiteren halben Drehung der Küken in den Raum

M des Gehäuses G und

somit in den Kessel. Ist aber der mittlere Wasserstand im Kessel erreicht, so läſst

das bis unter das Küken D stehende Kesselwasser nicht

mehr zu, daſs die Höhlung desselben ihr Wasser abgibt, nöthigt vielmehr die Höhlung

ihr Wasser, gemischt mit Kesselwasser, wieder mit nach oben zu nehmen. In Folge

dessen findet auch derselbe Vorgang mit dem in der Höhlung von C befindlichen Wasser statt, bis wieder Dampf in M eintreten kann. Durch Drehung des den Raum M bildenden Hahnes kann der Wasserzutritt zum Kessel

ganz abgesperrt werden.

Ein neuerdings von J. Fromentin in Paris (* D. R. P. Nr.

34528 vom 30. August 1885) angegebener Speiseapparat (vgl. 1880 238 * 114. 1883 247 * 355.

1884 253 * 398) arbeitet nur in gewisser Hinsicht

selbstthätig, indem dabei wohl das Nachströmen des Speisewassers in den Kessel durch

den Wasserstand selbstthätig veranlaſst wird, aber nach Entleerung des mit dem

Speisewasser gefüllten Gefäſses die erneute Füllung desselben mittels Injector oder Pumpe durch

den Kesselwärter erfolgen muſs. In das Speisewassergefäſs

F (Fig.

5 Taf. 18) wird durch den Injector j in dem

Rohre o Wasser gefördert, sobald man Dampf durch das

Rohr a in den Injector strömen läſst. e ist das Saugrohr und bei b liegt das Rückschlagventil des Injectors. Bei c ist ein Drehschieber oder Steuerungshahn angebracht, welcher je nach

seiner Stellung das Dampfrohr d durch das Rohr a mit dem Injector, oder durch das Rohr f mit dem Speisewassergefäſse in Verbindung setzt.

Ist nun der Behälter F mit vorgewärmtem, frischem

Speisewasser gefüllt, so steuert man durch irgend eine passende Vorrichtung den Dreh

Schieber c derart um, daſs der Dampf nach dem Rohre a hin abgesperrt und genöthigt wird, durch Rohr f von oben in den Speisebehälter F einzudringen. In Folge der damit verbundenen

Druckausgleichung zwischen dem Speisebehälter F und dem

Dampfkessel strömt nun das Speisewasser aus F durch

Rohr z in den Kessel über, bis der Wasserspiegel die

untere Mündung des Rohres d verschlieſst. In dem Augenblicke, wo unter

der Wirkung des Speisewassers das Speiseventil geöffnet wird, schlieſst sich auch

durch den Druck in den Röhren o und z das Ventil b am

Injector. So lange nun der Speisebehälter F noch Wasser

enthält, strömt beim Sinken des Wasserspiegels unter die Mündung des Rohres d Wasser aus F in den

Kessel nach und dadurch wird der Wasserspiegel auf gleicher Höhe erhalten.

Bei Locomotiven und Locomobilen gibt Fromentin nach der Revue industrielle, 1885 * S. 463 dem Speise

Wasserbehälter eine flaschenformige Gestalt und läſst denselben die Esse

concentrisch umgeben, um so deren Wärme zur Erhitzung des Speisewassers nutzbar zu

machen.

Ein neuerdings von Macabies in Paris angegebener selbstthätiger Speiseapparat (vgl. 1876 221 * 294), welcher namentlich dazu dienen soll, das Dampfwasser in den Zuckerfabriken in seinem heiſsesten

Zustande selbstthätig in die Dampfkessel zu fördern, ist in Fig. 6 Taf. 18

dargestellt. Als wirksamer Bestandtheil dient ein Schwimmer

S in einem Gefäſse E, welches durch das Ventil

o mit dem Dampfraume, durch das Rückschlagventil

k mit dem Wasserraume des Kessels und durch das

Ventil f mit dem Dampfwassersammler in Verbindung

steht. Damit in dem Gefäſse E die zum Ansaugen so

heiſsen Wassers nöthige Luftleere erreicht werden kann, ist es erforderlich, eine

Kühlschlange a in demselben anzubringen. Das Kühlwasser

wird entweder von einer Pumpe oder einem höher liegenden Behälter dem Schlangenrohre

durch das Ventil u zugeführt.

Der Apparat arbeitet nun in folgender Weise: Es befindet sich der Schwimmer S in der tiefsten Stellung, bei welcher das Ventil u geöffnet ist, also Wasser in die Kühlschlange

eintritt; dieses condensirt den Dampf, der vorher durch das am Deckel befindliche

Ventil o in das Gefäſs E,

behuſs Niederdrückens des Wassers in den Kessel, eingetreten war. Das Wasser tritt

nun aus dem Dampfwassersammler durch das Ventil f in

das Gefäſs E und das Ventil u wird, sobald der Schwimmer S nur einige

Millimeter sich gehoben hat, durch das Gegengewicht g

sofort geschlossen, also der Wassereintritt in die Schlange a abgesperrt. Sobald der Schwimmer an dem Anschlage c ankommt, öffnet sich das Ventil o, durch welches dann wieder Dampf in das Gefäſs

strömt. Das Spiel beginnt von Neuem, indem das Speisewasser durch das

Rückschlagventil k in den Kessel gedrückt wird. Das

durch das Schlangenrohr a geleitete Wasser läuft in

einen Behälter ab.

Der Apparat ist insofern selbstthätig, als er ohne weitere Hilfe speist. Ob und wie

derselbe aber gleichzeitig auch einen gleichbleibenden Wasserstand im Kessel

bewirkt, darüber ist nichts angeführt. Jedenfalls aber würde es keinerlei

Schwierigkeiten bieten, eine solche selbstthätige Regelung anzubringen.

Tafeln