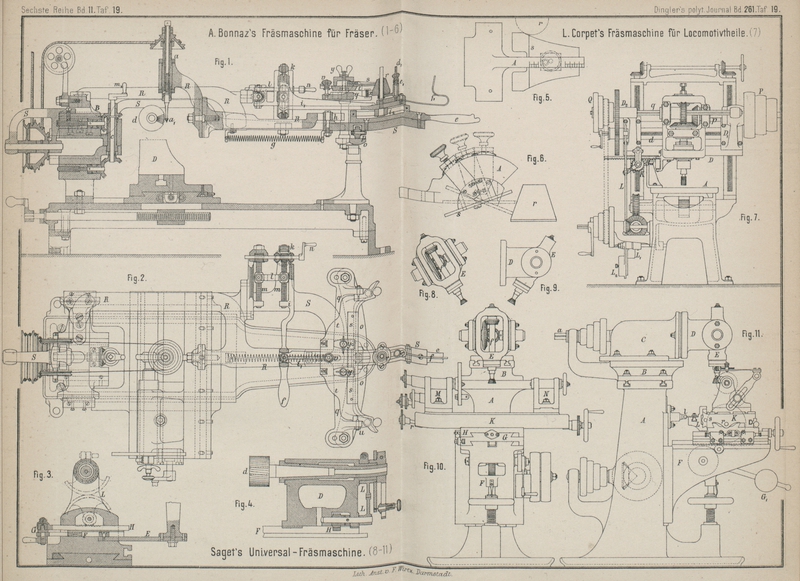

| Titel: | Neuere Fräsmaschinen mit Einrichtungen, nach der Schablone zu fräsen. |

| Fundstelle: | Band 261, Jahrgang 1886, S. 286 |

| Download: | XML |

Neuere Fräsmaschinen mit Einrichtungen, nach der

Schablone zu fräsen.

Patentklasse 49. Mit Abbildungen im Texte und auf

Tafel 19.

Neuere Fräsmaschinen.

Mit Rücksicht auf den Zeitverlust und die raschere Abnutzung, welche bei

Metallbearbeitungsmaschinen mit hin- und hergehender Bewegung des Arbeitstückes oder

des Werkzeuges bestehen, sollten Fräsmaschinen, welche ununterbrochen und

gleichförmig arbeiten, eine gröſsere Anwendung finden. So lange allerdings die

Herstellung der Fräsen eine theuere und unvollkommene war, bestand ein Grund für die

beschränkte Einführung von Fräsmaschinen; seitdem aber die Fräsen auf besonderen

Maschinen geschnitten und nachgeschliffen werden können, wodurch bei Erniedrigung

der Herstellungskosten durch die erzielte Genauigkeit die Fräsarbeit eine bessere

wird, steht der allgemeineren Anwendung von Fräsmaschinen auch für gröſsere

Arbeiten, sofern man nicht gerade vor den noch bestehenden Nachtheilen beim Härten

der Fräser scheut, kein schwerwiegendes Hinderniſs mehr entgegen. Für die

Bearbeitung von profilirten Flächen erscheint die Benutzung von Fräsen besonders

geeignet. Dabei besteht allerdings ein Nachtheil insofern, als die verschiedenen

Durchmesser einer Fräse verschiedene Schnittgeschwindigkeiten bedingen, was

natürlich die Benutzung der vortheilhaftesten Geschwindigkeit ausschlieſst.

Man wird daher bei profilirten Fräsen besonders auf eine sehr genaue Ausführung

achten müssen und eine von Ant. Bonnaz in Paris (* D.

R. P. Nr. 35500 vom 16. Juli 1885) angegebene Fräsmaschine

zur genauen Herstellung, namentlich profiltrter Fräser, wird Aufmerksamkeit

verdienen. Bei dieser Maschine ist eine Einrichtung getroffen, um die Fräsen trotz

verschiedenen Durchmessers nach nur einer Schablone in stets derselben Gestalt zu

fräsen. Die Zahnfurchen können verschieden, gleichmäſsig oder ungleich tief

auslaufend sein, ohne daſs die Genauigkeit des Profiles im Geringsten beeinträchtigt

wird. Der Fräser wird dabei frei an der zu schneidenden Fräse in wagerechter Ebene

geführt und diese Bewegung durch eine Schablone

bestimmt.

Zur Erläuterung der Arbeit der Bonnaz'schen Fräsmaschine

diene folgende Auseinandersetzung: Dreht sich eine Gerade um einen Punkt, so

beschreiben andere Punkte derselben in verschiedenen Abständen vom Drehpunkte

einander ähnliche Kreisbögen. Führt man nun irgend

einen Punkt dieser Geraden an einer beliebig gekrümmten, in einer Ebene liegenden

Leitlinie und ordnet für den früheren Drehpunkt eine gerade Führung an, so wird der frühere

Drehpunkt in dieser Führung verschoben werden müssen, sofern die Leitlinie von der

früher von dem Leitpunkte beschriebenen Kreislinie abweicht. Legt man die Richtung

der geraden Führung in die Symmetrieachse der Leitlinie, so wird irgend ein anderer

zwischen dem Dreh- und dem Leitpunkte liegender Punkt der Geraden Linien

beschreiben, welche wohl verkleinert und symmetrisch zur geraden Führung liegen,

niemals aber ähnlich sein werden, weil die gerade Verschiebung annähernd dieselbe

Gröſse für jeden Punkt der Geraden hat, während die Bogenwege um so mehr verkürzt

werden, je weiter der beschreibende Punkt von der Leitlinie entfernt sein wird.

Stellt die Leitlinie irgend ein Profil dar, so wird das verkleinerte Profil in die

Länge gezogen sein.

Gelingt es nun durch geeignete Hebel Verbindungen der geraden Verschiebung des

Drehpunktes der bewegten Geraden jenes Bewegungsgesetz zu ertheilen, welches die

Bogenwege für einen Punkt der Geraden besitzen, so wird dieser Punkt alsdann ganz

genau die Form der Leitlinie im Verhältnisse der gegebenen Radien, d. i. in

verkleinerter Form wiedergeben. Dieser Grundgedanke ist in der Fräsmaschine von A. Bonnaz, welche in Fig. 1 und 2 Taf. 19 veranschaulicht

ist, auf hübsche Weise durchgeführt.

Der mehrfach zusammengesetzte gekröpfte Hebelrahmen S

schwingt um einen festen Bolzen c und besitzt an seinem

freien Ende den Handgriff e; der Hebel S findet seine Unterstützung mittels einer kleinen

Führungsrolle p auf einer ebenen, festen

Führungsschiene o. Ein zweiter zusammengesetzter

selbstständiger Hebelrahmen R, welcher die Frässpindel

a trägt, stützt sich mit einem Ende schlittenartig

auf einen Bock B und legt sich mit dem anderen Ende auf

den Hebelrahmen S, an welcher Stelle der Hebelrahmen

R schlitzartig geformt ist und den Bolzen h umfaſst, so daſs eine verschiebbare Verbindung der

Hebelrahmen R und S

mittels der Feder g hergestellt ist. Ein dritter

Querhebel i mit dem Handgriffe f findet seinen Drehpunkt k am Hebel S. Mit diesem Querhebel i

ist ein Arm i1

gelenkig, in Spitzen drehbar verbunden, welcher in einem Langschlitze i2 des Hebels S seine Führung findet. An dieser Stelle trägt der Arm

i1 die kegelförmige

Leitrolle r. Der Querhebel i ist mittels einer kurzen Verbindungsstange l mit dem Hebel R gekuppelt; zwei parallele

Schraubenspindeln m verstellen dabei die Lage dieser

Stange / gegen den Drehpunkt k des Hebels i.

Die gerade Verschiebung von R ist Null, sofern die

Stange l durch den Drehpunkt k gelegt werden könnte; hiergegen würde diese Verschiebung den vollen

Werth des Hubes der Leitrolle r erhalten, wenn l in die Richtung der Leitschiene i1 gebracht würde. Da

aber beides nicht der Fall ist, so erhält man durch die begrenzte Verlegung der

Verbindungsstange l eine beliebige Anzahl

Uebersetzungen der geraden Verschiebungen zwischen den Verhältnissen ¼ und 1/12. Je nach der

Lage der Spindel der

zu schneidenden Fräse d zum Drehpunkte c des Hebels S wird das

Verhältniſs der Bogenwege verschieden. Wird derselbe Verkleinerungsmaſsstab für die

geraden Verschiebungen des Hebels R durch die Leitrolle

r aufgesucht und demgemäſs die Verbindungsstange

l eingestellt, so wird an der Fräse d die nach jeder Richtung genau verkleinerte Form der

Schablonenleitlinie geschnitten. Die Verbindungsstange l wird mit Hilfe der Kurbel n, welche die

Schrauben m für die Gelenkpunkte der Stange l gleichzeitig dreht, verstellt. Zur Verstellung des

Hebels S dient die Kurbel m1, welche mittels Kegelräder auf zwei

Schraubenspindeln wirkt. Da ferner die Bogenwege des Hebels S immer im richtigen Verhältnisse der Hebellängen auf den Fräser o1 übertragen werden,

so hat man die beiden Hebel S und R in der Achsenebene verschiebbar zu kuppeln, was durch

den Bolzen h im Schlitze am Ende von R stattfindet. Um die unvermeidlichen Fehler zu

verringern, legt man die Achse der Frässpindel a in die

senkrechte Ebene, welche durch den Drehpunkt c und die

Leitrolle r geht. In dieser Achsenebene liegt auch der

Drehpunkt des Armes i1.

In einem festen Abstande liegt parallel über den Führungsbogen o eine Schiene q, auf

welcher zwischen Spitzen u sich eine zweite Schiene t in wagerechter oder geneigter Lage einsetzt; letztere

Schiene t trägt die Schablone s. An die Auſsenkante dieser Schablone s legt

sich die an dem Arme i1

sitzende Leitrolle r an. Die letztere kann in der

Höhenlage verstellt werden mit Hilfe der Schraubet und Mutter q, an welcher der die Rolle r stützende Arm sitzt. Wird der untere Rand der Kegelrolle r in die Schablonenebene gehoben, so sind sämmtliche

Ausschläge nach auſsen verrückt und es kann unter Umständen der Fräser die

eingespannte Fräse gar nicht berühren. Wenn dagegen die Rolle r dermaſsen gesenkt wird, daſs der obere Rand sich an

die Schablone anlegt, so sind sämmtliche Ausschläge nach innen gerückt und der

Fräser a1 wird

schneiden und Zahnfurchen bilden. Man kann hiernach die Furchentiefe nach Belieben

erzeugen, indem man die Rolle r gegen die Schablone

verstellt.

Steht die Schablone parallel zur Bewegungsebene des Hebels S, so erhalten die Zahnfurchen an der Fräse überall gleiche Tiefe. Neigt

man hingegen die Schablone gegen diese Bewegungsebene, so läuft die Rolle r in wechselnder Höhe an der Schablone und die Tiefe

der Zahnfurche wird veränderlich. Liegt die Leitkante der Schablone hoch, so werden

die Furchen an den seitlichen Durchmessern der Fräse tief und von diesen nach der

Mitte zu auslaufend geschnitten, ohne das richtige Profil zu verändern. Für

gewöhnlich wird eine gleiche Tiefe der Zahnfurche verlangt und liegt dann die

Schablone s gerade und wird mit Hilfe der Klammern y auf der Schiene t

festgeklemmt. Die Neigung der Schiene t und damit der

Schablone s wird mittels der Mutter v bewerkstelligt; dabei wird die rechte Seite der

Schiene t durch untergelegte Federn x immer in die Höhe gedrückt. Eine andere Einstellungsart der Schablone

veranschaulicht Fig.

5 und 6 Taf. 19. Hierbei wird die Schablone s an

einem mit einer Eintheilung versehenen Bogen A

festgeklemmt. Zum Zurückziehen der Leitrolle r von der

Schablone s dient der Haken f1. Der Fräser a1 wird mittels Schnur getrieben.

Den verstellbaren Stock zum Einspannen der zu schneidenden Fräse veranschaulicht Fig. 3 und 4 Taf. 19. Auf

der Hohlspindel desselben, in welche der kegelförmige Dorn der Fräse gekeilt wird,

sitzt ein Arm mit dem federnden Stellstifte, der an einer Theilscheibe gleitet. Zum

Fräsen von gewundenen Zahnfurchen muſs der in der Hohlspindel steckenden Fräse eine

Drehbewegung ertheilt werden. Hierzu sind zwei Zahnbogen L angeordnet; der untere dieser Zahnbogen ist mit einem Zahnrade

verbunden, welches durch die Zahnstange H gedreht wird;

letztere umfaſst an ihrem Ende einen Zapfen, welcher sich in einem schräg

verstellbaren Schlitze G verschieben kann. Dieser

Schlitz sitzt auf einem Arme des Schiebers F, der unten

am Stocke D in einer Führung parallel mit dessen

Hohlspindel gleitet. Ein anderer Arm des Schiebers F

besitzt einen Querschlitz zur Führung einer Rolle, welche mit einem Arme E des Frässpindelträgers R

(Fig. 1)

fest verbunden ist. Eine Verschiebung von R bedingt

daher auch eine Verstellung von F und durch den schräg

zur Bewegungsrichtung stehenden Schlitz G des Schiebers

F wird die Zahnstange H bewegt, wodurch die zu schneidende Fräse gedreht wird.

Zum Bearbeiten von Locomolivtheilen, wie Excenterstangen

und anderen Steuerungstheilen ist eine von Ed.

Desgrandchamps, Vorstand der Werkstätten der

Paris-Lyon-Mittelmeer-Eisenbahn, construirte Fräsmaschine bestimmt, welche in Armengaud's

Publication industrielle, Bd. 29 * S. 319

beschrieben ist und hiernach mit der Fräsmaschine von Bouhey (vgl. 1884 252 * 498) übereinstimmt. Die

Anordnung gleicht wieder einer Stoſsmaschine mit Drehtisch auf einem Kreuzschlitten

und allen Schaltbewegungen. Soll nach der Schablone gefräst werden, so wird durch

Ausrückung der Spindelmutter eine Schlittenbewegung frei gemacht und der Schlitten

durch Vermittelung eines Zahnstangentriebes und einer Leitrolle an die Schablone

gedrückt. Zur Regulirung dieses Andruckes sind wieder zwei sich frei und unabhängig

von einander drehende Gewichtshebel angebracht, welche mittels Klinken in ein

zwischen denselben befindliches Zahnrad in jeder Winkellage sich einstellen lassen,

wodurch der Andruck beliebig bis auf 450k

gesteigert werden kann.

Um ein Einhaken der Fräse in das Werkstück zu verhindern, liegt die Angriffstelle

derselben an der Schablonenseite; dadurch wird dem Werkstücke das Ausweichen

ermöglicht und die Fräse gegen Zerstörung gesichert. Eine kleine Pumpe spritzt

beständig an die Arbeitstelle in der Minute 2 bis 3l Seifenwasser, welches in dem schüsselartig erweiterten Drehtische

aufgefangen und zur Pumpe zurückgeleitet wird.

Eine von L. Corpet in Paris an gleicher Stelle

beschriebene Fräsmaschine dient demselben Zwecke wie jene von Desgrandchamps und ist in Fig. 7 Taf. 19

veranschaulicht; sie gleicht in ihrer Anordnung einer kleinen Tischhobelmaschine,

nur daſs hier der Tisch die Schaltbewegung und zwar bloſs nach einer Richtung

besitzt, während die Rückbeförderung desselben mittels Handkurbel erfolgt. An den

Enden der wagerechten, wie bei einer Hobelmaschine lothrecht verstellbaren Querwange

D sind zwei Lagerböcke D1 und D2 festgeschraubt; der rechte derselben dient zur

Lagerung der Antriebstufenscheibe P, der linke zur

Lagerung der Steuerwelle q. Durch die Nabe der

Antriebstufenscheibe P schiebt sich eine Keilnuthwelle

p, welche mittels Winkelräder die senkrechte

Frässpindel antreibt; letztere liegt in einem Lagerschlitten, welcher auf der

Querwange D frei verschiebbar oder mittels

Schraubenspindel d verstellbar ist. Eine Schnecke an

der Frässpindel treibt die vor derselben liegende wagerechte Steuerwelle q, an deren linkem Ende eine Stufenscheibe aufgekeilt

ist. Von dieser aus wird die Tischbewegung durch eine unten liegende Querwelle und

von dieser durch Winkelräder, Schnecken- und Zahnstangengetriebe bethätigt. Auf dem

Tische A ist an einer Seite längs demselben die

Schablone g befestigt und gleichliegend wird das

Werkstück auf Unterstützungsböckchen aufgespannt. Der Andruck des Frässchlittens an

die Schablone wird durch zwei Gegengewichte L1 und L2 hervorgebracht, deren Hebel eine Zugstange L niederziehen, wodurch ein Getriebe K gedreht und dadurch die am Schlitten befestigte

kleine Zahnstange nach links gegen die Schablone gezogen wird.

Eine von Saget, Meister in den Artillerie-Werkstätten zu

Puteaux bei Paris angegebene Universal-Fräsmaschine,

auf welcher ebenfalls Fräswerkzeuge, Winkelräder u. dgl. geschnitten werden können,

ist auch mit einer Einrichtung versehen, um nach der Schablone fräsen zu können.

Fig. 10

und 11 Taf.

19 veranschaulicht die Anordnung der Maschine nach dem Bulletin d'Encouragement, 1886 * S. 254. Der Antrieb erfolgt von unten

nach oben und die untere Stufenscheibe ist gegen die Antriebwelle winkelrecht im

Hohlguſsständer A gelagert. Die obere Stufenscheibe ist

in wagerechter Ebene gegen die untere verschiebbar, indem deren Lagerkopf C an einer Kreuzplatte B

ruht. An dem in der Achsrichtung der oberen Stufenscheibenwelle a verschiebbaren Lagerkopfe C läſst sich an dessen Stirnfläche um das Wellenmittel a drehbar die Gabel D

verstellen. In D dreht sich um den Gabelzapfen die

Lagerbüchse E für die Fräse. Die Bewegungsübertragung

erfolgt mittels dreier Winkelräder, deren Achsen mit den vorher erwähnten Drehachsen

zusammenfallen müssen. Dadurch ist eine Verstellung der Frässpindel f in zwei senkrecht zu einander stehenden Ebenen und

folglich in beliebiger Lage im Raume möglich (vgl. Fig. 8 und 9 Taf. 19).

Der Tischwinkel F ist am Hohlguſsständer A durch eine Stützschraube senkrecht verstellbar und der

Schlitten G auf F mittels

des Gewichtes G1

wagerecht nach innen zu verschiebbar. Der Parallelschlitten H gleitet auf dem Schlitten G und trägt den

Querschlitten K mit der Spindel r, welche zur Kreuzverschiebung dient. Mittels der Schraubenspindel s läſst sich längs des Schlittens K ein paralleler Seitenschlitten L mit der aufgeschraubten Schablone verstellen und

gegen letztere legt sich die Leitrolle l in Folge des

Gewichtsdruckes stetig an. Der Spindelstock M und der

Reitstock N dienen zum Einspannen der Werkstückspindel.

Uebertragungs- und Wechselräder sind am Querschlitten K

und dem Spindelstocke M nach bekannter Art

vorgesehen.

Textabbildung Bd. 261, S. 291

Die Ausführung der Saget'schen Fräsmaschine haben Greenwood und Batley in Leeds übernommen. Die

beigegebene Abbildung zeigt eine solche Maschine, welche auf der

Erfindungsausstellung in London 1885 vorgeführt war; aus diesem Bilde dürften die

weiteren Eigenthümlichkeiten der Maschine leicht zu ersehen sein.

Tafeln