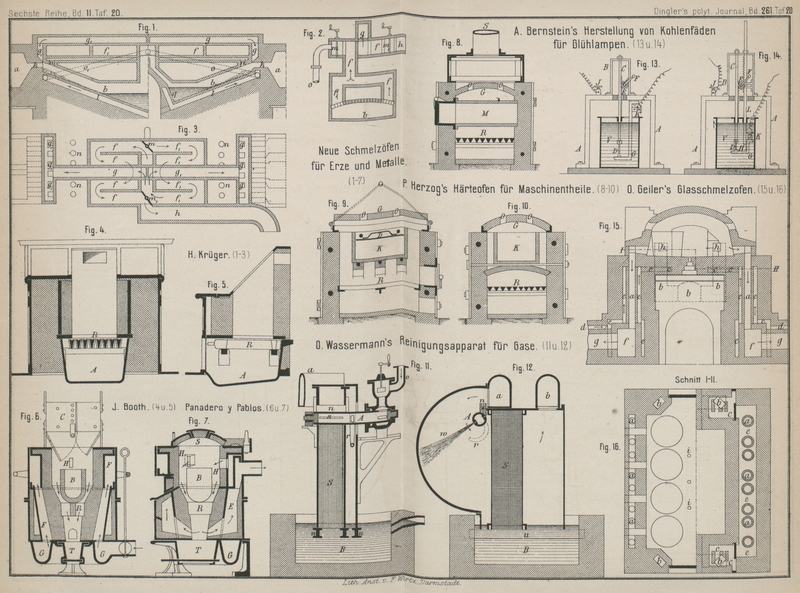

| Titel: | Alex. Bernstein's Herstellung von Kohlenfäden für elektrische Glühlampen. |

| Fundstelle: | Band 261, Jahrgang 1886, S. 292 |

| Download: | XML |

Alex. Bernstein's Herstellung von Kohlenfäden für

elektrische Glühlampen.

Mit Abbildungen auf Tafel

20.

Bernstein's Herstellung von Kohlenfäden.

Bis jetzt werden die Kohlenfäden für Glühlampen hergestellt, indem man organische

Stoffe in der Form eines vollen, oder eines hohlen Fadens (vgl. 1884 252 * 238) bei Absehluſs der Luft erhitzt und auf diese

Art verkohlt. Da aber die auf diese Art erhaltenen Kohlen weder die wünschenswerthe

Härte, noch Dauerhaftigkeit haben, so ist es gebräuchlich, dieselben mit einem

Ueberzuge von harter Kohle zu versehen, welcher durch Erhitzung des ursprünglichen

Fadens in einer Kohlenwasserstoffverbindung in bekannter Weise erhalten wird (vgl.

auch Cruto 1885 256 * 353.

Chertemps 1886 260 93).

Der so hergestellte Kohlenfaden besteht alsdann aus einer sehr harten Kohle an der

Auſsenseite und einer viel weicheren Kohle im Inneren. Die Folge davon ist, daſs der

ganze Faden zerstört wird, sobald die weiche Kohle im Inneren durch den Einfluſs des

Stromes leidet.

Alex. Bernstein in London (* D. R. P. Kl. 21 Nr. 36399

vom 9. Januar 1886) hat nun ein neues, in der Elektrotechnischen Fabrik Cannstatt aufgenommenes Verfahren zur

Herstellung von Kohlenfäden angegeben, mit welchem aus durchaus harter Kohle

bestehende Fäden gewonnen werden sollen; dabei wird die Kohle durch die Zersetzung von geeigneten Kohlenstoffverbindungen mit Hilfe

der Elektricität erzeugt. Um dies zu erreichen, wird ein Gefäſs benutzt,

welches mit einer geeigneten Kohlenstoffverbindung (vorzugsweise einer

Kohlenwasserstoffverbindung) gefüllt ist. Nahe am Boden des Gefäſses befindet sich

ein Elektricitätsteiter, z.B. ein Stück Kupfer, welches mit dem einen Pole der

Elektricitätsquelle verbunden wird; alsdann wird ein dünner Draht, welcher später

zur Einschmelzung in der Lampe benutzt werden kann, in solcher Weise befestigt, daſs

er die untere Kupferplatte berührt und hierauf langsam von derselben entfernt werden

kann. Dieser Draht ist mit dem anderen Pole der Elektricitätsquelle verbunden. Die

Bewegung des Drahtes kann entweder von Hand oder durch einen geeigneten Mechanismus

geschehen. Sobald der Draht von der Kupferplatte entfernt wird, bildet sich ein

Lichtbogen zwischen beiden und die Spitze des Drahtes wird glühend. Es findet nun

Zersetzung des umgebenden Kohlenwasserstoffes statt und es entsteht ein Niederschlag

von sehr harter Kohle an der Spitze des Drahtes. Hierdurch wird der Lichtbogen

verkürzt und es bildet sich, wenn man nun den Draht in demselben Maſse aufwärts

bewegt, als das Ansetzen der Kohle stattfindet, ein Kohlenfaden, welcher an der

Spitze des Drahtes hängt. Der Faden kann von verschiedener Form und Länge gemacht

werden, je nach der Bewegung des Drahtes, und die Dicke des Fadens entspricht der

Stromstärke, sowie die Geschmeidigkeit desselben der Bewegung des Drahtes.

Fig. 13 und

14 Taf.

20 veranschaulichen nun Apparate zur Ausführung dieses Verfahrens und ist der

Apparat Fig.

13 für die Anwendung von fortlaufenden gleichgerichteten

Elektricitätsströmen, der Apparat Fig. 14 für die Anwendung

von Wechselströmen bestimmt. In beiden Figuren ist A

ein Rahmen, an welchem das Führungsstück B befestigt

ist. In demselben bewegt sich die Zahnstange C, welche

an ihrem unteren Ende den Draht D trägt. Dieser Draht

bildet die eine Elektrode. Das Metallstück G ist

isolirt an dem Rahmen A befestigt und dient als die

andere Elektrode. J und K

sind Klemmen, an denen die Verbindungsdrähte befestigt werden, welche den Strom

zuführen. Die Zahnstange C greift in ein Zahnrad E und das letztere kann durch die Kurbel F gedreht werden. V ist

ein Gefäſs, in welchem sich flüssiger Kohlenwasserstoff oder Schwefelkohlenstoff

befindet. In Fig.

14 ist L eine zweite Zahnstange, welche vom

Zahnrade E in umgekehrter Richtung als C bewegt wird. Das Stück G

ist hier an der Zahnstange L befestigt, jedoch davon

isolirt; dasselbe trägt den Draht H.

Das Verfahren ist nun folgendes: Die Zahnstange C wird

zuerst so weit heruntergelassen, bis der Stromkreis geschlossen ist, und dann

langsam gehoben. Es bildet sich ein Lichtbogen und der Kohlenfaden entsteht, wie

oben beschrieben, entweder am Ende von D (Fig. 13) bei

Anwendung von gleichgerichteten Strömen, oder am Ende von D und H (in Fig. 14) bei Anwendung

von Wechselströmen. Die Drähte D und H können von beliebigem leitendem Materiale gemacht

werden. Da die Bewegung des Zahnrades E mit der Hand

kaum gleichförmig genug ist, so bedient man sich besser einer mechanischen

Vorrichtung, z.B. eines Uhrwerkes, oder man kann eine elektrische Vorrichtung

verwenden, welche ähnlich dem Regulirungsmechanismus einer Bogenlampe construirt

ist. Wenn man die Kohlenstoffverbindungen nicht im flüssigen, sondern im gasförmigen

Zustande benutzen will, so muſs das Gefäſs V

geschlossen sein und es bewegen sich die Stangen C und

L durch Stopfbüchsen.

Tafeln