| Titel: | G. W. Budd's Rosettendrehbank. |

| Fundstelle: | Band 261, Jahrgang 1886, S. 327 |

| Download: | XML |

G. W. Budd's Rosettendrehbank.

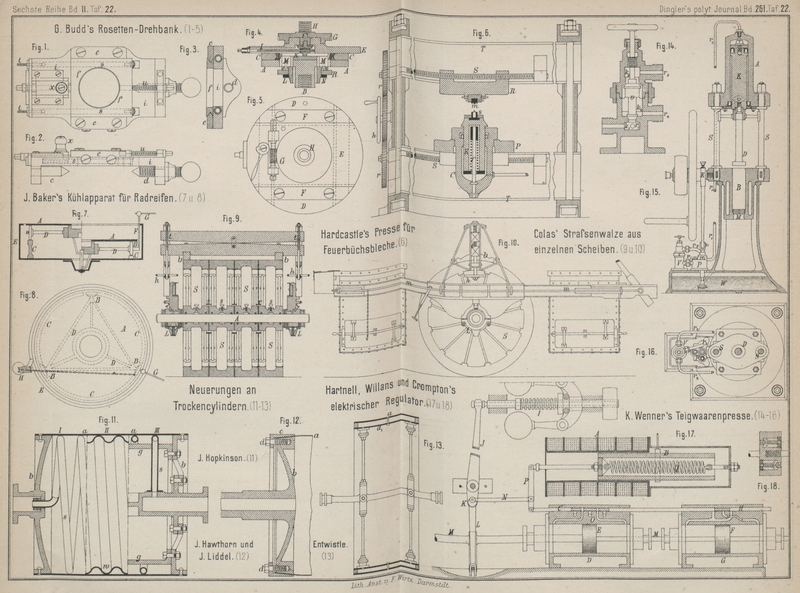

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 22.

G. Budd's Rosettendrehbank.

Die nachstehende Abbildung veranschaulicht ein von G. W.

Budd in London angegebenes Rosettenwerk für Drehbänke nebst den mit Hilfe

desselben herzustellenden Arbeiten. Dieses Rosettenwerk, welches nach Engineering, 1886 Bd. 41 * S. 614 von Holzapffel und Comp. in London ausgeführt wird, ist dem

Ovalwerke ähnlich, nur daſs hier eine Modellscheibe die Führung des Werkstückes

bestimmt.

Textabbildung Bd. 261, S. 327

Wie aus Fig. 4

und 5 Taf. 22

zu entnehmen, ist auf die Drehbankspindel eine Planscheibe A mit ihrer Nabe B nach gewöhnlicher Art

aufgeschraubt. Zwei auf dieser Scheibe befestigte Leisten C geben einer dazwischen gelegten verschiebbaren Platte D Führung. Winkelrecht dazu gestattet die Platte D einer darauf gelegten zweiten Platte E wieder Verschiebung durch die Führungsleisten F. Die Platte E hat einen

cylindrischen Ansatz, auf welchem ein Schneckenrad G

beliebig verdreht werden kann. Die zugehörige Schnecke ist auf der Platte E gelagert (vgl. Fig. 5). Auf dem Rade G der Planscheibe E ist

der Gewindezapfen H angesetzt, welcher zur Befestigung

einer Scheibe zum Aufspannen des Werkstückes dient. Das Rad G ist durch

einen centralen Bolzen mit Gegenscheibe und Schraube mit der Platte E verbunden. Die letztere kann überdies mittels einer

Schraubenspindel I gegen die Achse der Drehbankspindel

versetzt werden. Die Mutter der Schraubenspindel I

sitzt in einer Querschiene K, welche zu einem

Stellwerke gehört, das aus einer Nabenscheibe L mit

zwei zwischen diese und die Schiene K gelegten runden

Klötzchen M besteht. Diese Querschiene K sichert das Stellzeug gegen achsiale Verrückung,

indem dieselbe sich an die Platten D und E anlegt. Die Stellvorrichtung geht durch entsprechend

groſse Aussparungen der Platten A und D, durch deren Spielräume die Hubbewegung der

Kreuzverschiebung erreicht wird. Auf der äuſseren Nabenfläche der Scheibe L wird die Copirscheibe R

mittels einer Ringmutter N festgeklemmt und durch ein

kleines Zäpfchen gegen Verdrehung gehalten.

Fig. 1 bis

3 Taf. 22

zeigen die an den vorderen Lagerkopf des Spindelstockes der Drehbank zu befestigende

Vorrichtung. Die Platte i wird mittels der Stellspitze

c und der Spitzschraube d, welche beide in zwei gegenüber stehenden Nasen der Platte i sitzen, an dem Lagerkopfe festgeklemmt. Auf einer

Seite ist auf der Platte i die Copirrolle x verstellbar aufgesetzt und weiter sind auf der Platte

i zwei Führungsleisten e befestigt, zwischen welchen der Druckschlitten f gleitet. Dieser Druckschlitten legt sich mit der inneren Fläche seiner

kreisförmigen Aussparung an die Nabenscheibe L (Fig. 4) und

drückt demgemäſs die Copirscheibe R an die feststehende

Rolle x mittels bei s

eingelegter und durch die Schrauben t zu spannender

Federn an. Eine Stellschraube u begrenzt den Hub des

Schlittens f auf der Schnittseite, um das Einhaken des

Werkstückes in den Schneidstahl zu vermeiden.

Für Hohlarbeit wird diese letztere Vorrichtung am

Spindelstocke um 180° gewendet, damit die Copirrolle das Werkstück gegen den

Schneidstahl führt. Um Stirnflächen mit sternartigen Narben zu drehen, versetzt man

die Platte E mittels der Schraubenspindel I aus der Mittelachsstellung. Wird nach vollendeter

Dreharbeit die Planscheibe für das Werkstück mittels des Schneckenrades G gegen die Copirscheibe um einen beliebigen Winkel

verdreht und dann weiter gearbeitet, so können Verschneidungen mit den vorher

erzeugten Rosettenflächen in reicher Mannigfaltigkeit hergestellt werden.

Tafeln