| Titel: | Neuerungen an Apparaten zum Vorwärmen und Reinigen von Kesselspeisewasser. |

| Fundstelle: | Band 261, Jahrgang 1886, S. 335 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Apparaten zum Vorwärmen und

Reinigen von Kesselspeisewasser.

(Patentklasse 13. Fortsetzung des Berichtes Bd.

258 S. 119.)

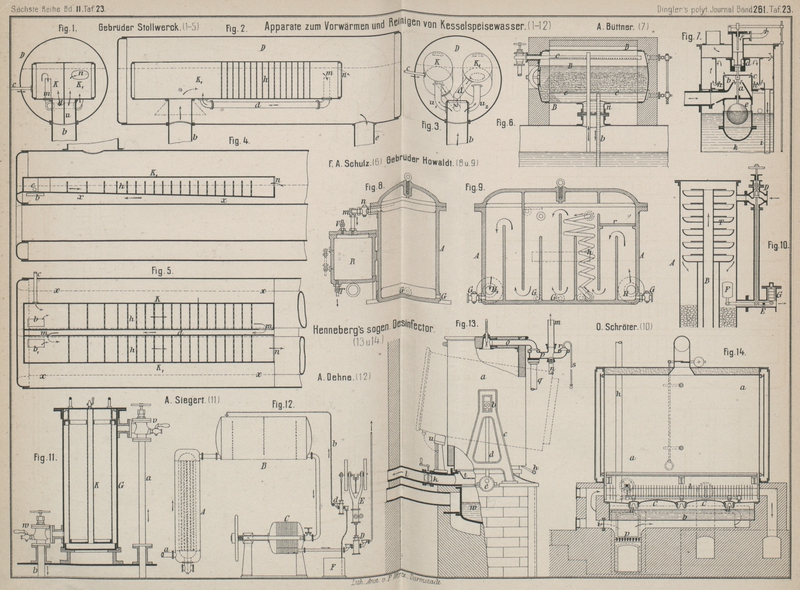

Mit Abbildungen auf Tafel

23.

Vorwärmen und Reinigen von Dampfkessel-Speisewasser.

Zum Einführen von Kesselstein-Verhütungsmitteln in

Dampfkessel während des Betriebes bringt Adolf

Siegert in Tschauchelwitz bei Breslau (* D. R. P. Nr. 34382 vom 28. Juni

1885) ein vom Kesselwasser beständig durchströmtes Gefäſs in Vorschlag. Dieses in Fig. 11 Taf. 23

veranschaulichte Gefäſs G wird unmittelbar auf dem

Dampfkessel aufgestellt und steht durch zwei oben und unten mündende, mit

Absperrventilen v und w

und Abblasehähnen versehene und in das Wasser im Dampfkessel tauchende Rohre a und b mit dem letzteren

in Verbindung. Das Gefäſs erhält einen Siebeinsatz K,

welcher das Kesselsteinlösungsmittel aufnimmt. Beim Betriebe des Dampfkessels wird

das Wasser beständig durch das Rohr a in das Gefäſs G gedrückt, sättigt sich hier mit den Stoffen im

Einsatze K und flieſst dann durch das Rohr b nach dem Kessel zurück.

Als Kesselsteinlösungsmittel wird in der Patentschrift

eine Mischung von zerkleinerten Lupinen, welche aus etwa 30 Proc. Proteinstoffen, 36

Proc. Extractivstoffen, 1,6 Proc. Phosphorsäure und 1,2 Proc. Kali bestehen, mit

Soda empfohlen.

Gebrüder Stollwerck in Köln (* D. R. P. Nr. 34200 vom

29. Juli 1884, II. Zusatz zu * Nr. 22554, vgl. 1884 251 *

269. 252 479) geben die Anwendung ihrer Reinigungsapparate für Flammrohr- und

Siederohr-Dampfkessel an, wobei die ersteren innerhalb der letzteren untergebracht sind.

Fig. 4 und

5 Taf. 23

verdeutlichen die Stollwerck'sche Einrichtung bei einem

Flammrohrkessel.

Im vorderen Theile des

Dampfkessels sind die nach vorn ansteigenden Platten x

windschief derart eingesetzt, daſs sie sich an die Kesselwandung anlegen und den

gröſseren vorderen Theil des Kessels in einen unteren Wasserraum und einen oberen

Dampf- und Wasserraum zerlegen. Auf der durch diese Platten gebildeten schiefen

Zwischenwand sind die mit den Siebeinlagen h

ausgerüsteten Kasten K und K1 angeordnet, in deren einen das frische

Speisewasser durch das Rohr c eingeführt wird. Zwischen

den gegenüber liegenden Wandungen der beiden Kasten ist ein freier Zwischenraum d gelassen, durch welchen das hintere Ende des Kastens

K mit dem vorderen Ende des Kastens K1 in Verbindung steht.

Die schiefe Zwischenwand x ist an ihrem vorderen Ende

bei b und b1 durchbrochen, so daſs also der im unteren

Wasserraume des Kessels entwickelte und an der unteren Fläche der Wand x nach oben, also der nach vorn zu strebende Dampf und

das von demselben mitgerissene Wasser als Gemisch durch diese Oeffnungen b und b1 treten muſs. Der Oeffnung b gegenüber tritt das Speisewasser ein, wird von den durch b aufsteigenden, mit Wasser gemischten Dampf blasen

erfaſst, durch die Siebeinlagen h des Kastens K getrieben, tritt dann durch die Oeffnung m in den Verbindungskanal d und aus diesem durch die Oeffnung m1 in den zweiten Kasten K1, wo es abermals von dem durch die

Oeffnung b1

aufsteigenden Gemische ergriffen, zersetzt und durch die Siebeinlagen h des zweiten Kasten K1 getrieben wird, aus welchem es dann gereinigt bei

n in die Höhe der Wasserstandslinie im Kessel in

diesen abflieſst. Zu diesem Zwecke ist die hintere Stirnwand des Kastens K1 bei n ein wenig unter den niedrigsten Wasserstand gelegt,

während die hintere Stirnwand des Kastens K über den

höchsten Wasserstand hervorragt.

Die Schräglage der Scheidewand x soll

die im Kessel entwickelten Dampfblasen zwingen, nach vorn und durch die Oeffnungen

b, b1 zu gehen,

wobei die Strömung so kräftig sein soll, daſs das frische Speisewasser nicht durch

die Oeffnungen in den Wasserraum des Kessels unmittelbar einflieſst, sondern seinen

Weg durch die Kasten K, K1 nehmen wird.

Die Zwischenwand x kann, wenn sie an

ihren Seitenrändern nach unten gebogen wird, anstatt windschief, auch nur einfach

schräg nach der einen oder anderen Seite hin ansteigend in den Kessel eingesetzt

sein und braucht sich auch nicht unbedingt gegen die Kesselwandung anzulegen, da

schon die Ausnutzung eines Theiles der sich bildenden Dampf blasen genügt, um das

Durchtreiben des Wassers durch die Einlagen der Kasten hervorzurufen.

Bei der in Fig. 1 bis 3 Taf. 23 skizzirten

Einrichtung des Oberkessels eines Siederohrkessels

findet im Wesentlichen der gleiche Vorgang statt. Das frische Speisewasser tritt

durch das Rohr c in den im Oberkessel D angeordneten und auf diese Weise vom einseitigen

Dampfdrucke entlasteten zweitheiligen Kasten KK1

, der auch durch zwei Cylinder ersetzt werden kann

(vgl. Fig. 3),

ein, während das aus Dampfblasen und Wasser bestehende Gemisch aus dem Unterkessel

durch den Stutzen b emporsteigt und hier durch die

Scheideplatte u (Fig. 1) oder die

Rohrkrümmer u1, u2 (Fig. 3) in zwei Ströme

getheilt wird. Der eine Strom trifft das aus c in K einströmende frische Speisewasser, treibt es zuerst

durch die Siebeinlagen h und dann durch die Oeffnung

m des Verbindimgsrohres d, aus dessen vorderer Mündung m das Wasser

dem zweiten Strome gegenüber in den zweiten Kasten K1 eintritt und wiederum durch die Einlagen h getrieben wird, worauf es gereinigt durch die unter

dem Wasserstande oder in gleicher Höhe mit demselben liegende Oeffnung n in der hinteren Stirnwand des Kastens K1 in den Oberkessel

D und aus diesem durch den Stutzen e in den Unterkessel strömt. Der Stutzen b braucht sich nicht an den Boden der Kasten KK1 unmittelbar

anzuschlieſsen, sondern kann auch in einen in den Boden eingesetzten, durch die

Platte u getheilten Trichter offen eintreten, da eine

Abdichtung in keiner Weise erforderlich ist.

Statt der wiederholten Strömung durch die den Kesselstein

auffangenden Kasten soll in manchen Fällen auch nur ein einmaliges Durchtreiben

durch einen der Kasten genügen; in diesem Falle wird die Zwischenwand der Kasten

weggelassen und die hintere Stirnwand des ersten Kastens ähnlich wie die des Kastens

K1 bei n zum Durchlassen des gereinigten Speisewassers

durchbrochen.

Es ist wohl zu erwägen, ob durch diesen inneren Einbau der Reinigungsvorrichtungen

die Zusammensetzung des Kessels und die Reinigung der Vorrichtungen selbst nicht

sehr erschwert wird.

Zum zeitweisen Abblasen des am Boden der Dampfkessel

oder Reinigungsgefäſse sich ansammelnden Schlammes

(vgl. Reynolds 1886 260 568.

Leinveber * S. 324 d. Bd.) ordnen H. B. Baker und G. Blaser

in Nelsonville, Nordamerika (Englisches Patent 1885 Nr. 15075) ein Dampfrohr an, von

welchem eine Anzahl nach der Mündung des Abblaserohres gerichteter Düsen abzweigen.

Dadurch sollen die Unreinigkeiten von allen Stellen des Bodens nach dem Abblaserohre

getrieben werden.

Auf der Annahme, daſs die Unreinigkeiten des Speisewassers sich zunächst an der

Oberfläche desselben sammeln und dann erst als Schlamm zu Boden setzen, beruht eine

von J. Parent in Tourcoing (* D. R. P. Nr. 36091 vom

24. Januar 1886) angegebene Vorrichtung zum Abschäumen des

Kesselwassers (vgl. Hotchkiss 1885 258 * 122). Auf dem Kessel ist in einem eigenen Gehäuse

ein Rohr verschiebbar angeordnet, welches zeitweise so gestellt werden soll, daſs

seine untere Mündung etwas unter die Wasseroberfläche im Kessel taucht, worauf nach

Oeffnung eines mit diesem Rohre in Verbindung stehenden Hahnes die obere unreine

Schicht des Wassers in Folge des Kesseldruckes durch das Rohr ausgetrieben wird.

F. Aug. Schulz in Halle a. d. Saale (* D. R. P. Nr.

34567 vom 16. Juli 1885) hat seinen selbstthätigen

Kesselspeiseapparat (vgl. 1884 253 * 397) zur

Reinigung des durchflieſsenden Wassers

eingerichtet. Wie aus Fig. 6 Taf. 23 zu

entnehmen, ist der Apparat selbst nicht wesentlich geändert. Die Mündung des

Wasserzuleitungsrohres c liegt nicht mehr im unteren,

sondern im oberen Theile des Speisegefäſses B und der

Ausfluſs findet durch ein Siebrohr zerstäubt statt. Das Rohr b ist nach oben etwas verlängert, so daſs ein Schlammsack im Gefäſse B bei n entsteht; weiter

ist über dem Rohre b eine Platte e angebracht, auf welcher Filtermaterial liegt. Tritt

nun das Speisewasser aus c fein vertheilt in den von

Dampf erfüllten Raum von B, so wird es schnell erhitzt

und hat dann beim Durchsickern der Filterschicht Zeit Unreinigkeiten abzusetzen.

Der von B. Schönburg und Comp. in Bedburg (* D. R. P.

Nr. 35091 vom 11. August 1885) angegebene Vorwärmer ist

ein oben offener Behälter, durch welchen ein vom

Auspuffdampfe der Dampfmaschine gespeistes Röhrensystem geführt ist. Die schmutzigen

Beimengungen des Speisewassers sollen sich in diesem Behälter zu Boden setzen und,

damit dieselben nicht mit in den Kessel gelangen, wird das Speisewasser aus dem

Vorwärmer nur an dem Wasserspiegel entnommen. Hierzu ist das Saugrohr der Speisepumpe in dem Behälter drehbar angeordnet und wird die Mündung des Rohres durch einen Schwimmer

immer an dem Wasserspiegel erhalten.

Bei dem Vorwärmer der Rheinischen Röhrendampfkessel-Fabrik, A. Büttner und Comp. in Uerdingen (*

D. R. P. Nr. 34776 vom 20. August 1885) kommt der Abdampf unmittelbar in Berührung mit dem

Speisewasser und das Wassereinlaſsventil wird durch den Stoſs des Dampfes geöffnet.

Der Abdampf stöſst aus der Düse a (Fig. 7 Taf. 23) gegen den

Teller b, welcher in dem umgebenden Cylinder c nur einen geringen freien Spalt laſst. Der Teller b sitzt auf der Stange, welche das Ventil d mit dem Schwimmer e

verbindet, wird also belastet durch den Druck des Wassers auf das Ventil und

entlastet durch den Auftrieb des Schwimmers. Durch die gewählten Abmessungen bleibt

nur eine geringe Belastung übrig, welche der Stoſs des Dampfes zu überwinden hat.

Durch den ringförmigen Dampfstrahl soll dann das Wasser mit fortgerissen, erwärmt

und in das Becken h geleitet werden, über dessen Rand

flieſsend das Wasser durch das Rohr i in den Raum k gelangt, wo sich etwaige Niederschläge absetzen

können.

O. Schröter in Guben (* D. R. P. Nr. 34609 vom 28. April

1885, Zusatz zu * Nr. 34609, vgl. 1885 258 * 119) hat an

seinem Reinigungsapparate einen Schwimmer angebracht, wodurch eine beständige Strömung des Kesselwassers

zwischen Dampfkessel und Reinigungsapparat erreicht werden soll.

Innerhalb der Ablaufröhre E (Fig. 10 Taf. 23) des

Apparates nach dem Dampfkessel befindet sich ein Hebel, welcher durch den Schwimmer

F bewegt wird. Steigt das gereinigte Wasser im

Apparate A über die Kokesschicht, so hebt sich der

Schwimmer und öffnet mittels einer Stangen Verbindung das Dampfeinlaſsventil D so lange, bis der Ablauf des gereinigten Wassers

durch das Rohr E erfolgt ist; dann senkt sich der

Schwimmer wieder und der Dampfeintritt hört auf. Durch Abkühlung der äuſseren Fläche

des Apparates an der Luft wird im Apparate A eine

Druckverminderung erzeugt, so daſs ein Ansaugen des Kesselwassers erfolgt. Letzteres

steigt im Rohre B in die Höhe, läuft über die Teller

T, setzt Schlamm ab, wird filtrirt und hebt endlich

den Schwimmer F bezieh. das Ventil D von Neuem. Dadurch tritt frischer Dampf durch D und das Spiel wiederholt sich. Rückschlagventile sind

an allen Leitungen, wo nöthig, angebracht; das Gewicht des Schwimmers ist durch ein

Gegengewicht G ausgeglichen.

Ganz ähnlich ist der von Schröter (* D. R. P. Nr. 36175

vom 30. September 1885) angegebene Apparat, nur daſs die Schwimmerstange innerhalb

des Apparates liegt, in welchem die Teller T in Wegfall

gekommen sind. Bei der zeitweisen Ansaugung und dem Abflieſsen des Speisewassers

durch die vom Schwimmer hervorgebrachte Steuerung des Dampfeinlaſsventiles soll das

Speisewasser Gelegenheit haben, feste Theilchen abzusetzen und sich zu klären.

Den von Waſs und Katzenstein entworfenen Reinigungsapparat (vgl. 1884 251 * 267) haben Gebrüder Howaldt in Kiel (*

D. R. P. Nr. 35613 vom 2. December 1885) dadurch verbessert, daſs die Absonderung

des Fettet, der Luft u.s.w. durch eine besondere

Erhitzung des Wassers und dadurch bewirkte Leichtflüssigkeit des Fettes befördert wird. Dies wird durch

die Einschaltung einer Heizung erreicht. Innerhalb des

Gefäſses A (Fig. 8 und 9 Taf. 23) ist ein

Schlangenrohr h angeordnet, in welches Dampf oben ein-

und unten austritt. Nachdem das Speisewasser in der angegebenen Pfeilrichtung bei

H eingetreten ist und einen Theil des Fettes durch

ein Loch der Deckplatte r der ersten Abtheilung des

Gefäſses A nach oben abgegeben hat, wird das Wasser

beim Durchlaufen der zweiten Abtheilung erwärmt, so daſs es hier und beim

Durchlaufen der übrigen Abtheilungen die Luft und Fettbestandtheile vollkommen

verliert und die letzte Abtheilung, aus der das Wasser durch H1 austritt, nur noch als Schlammfänger

thätig zu sein hat. G sind, wie früher, die

Schlammhähne der einzelnen Abtheilungen.

Das auf der Oberfläche des Wassers angesammelte Fett kann entweder zeitweise durch

einen Hahn n (Fig. 8) abgelassen werden,

oder beständig abflieſsen. In Fig. 8 ist ein wagerecht

liegendes Glasrohr bei m angebracht, um stets sehen zu

können, was abgelassen wird bezieh. was abflieſst. Der Fettbehälter R selbst ist mit Luftventil V und Ablaſshahn T versehen. Es kann auch an

R ein Glasrohr angebracht werden, um das Ablassen

von Oel und Wasser überwachen zu können. Diese Einrichtung ist punktirt in Fig. 8

angegeben.

Zum Filtriren des behufs Niederschlagung der Kesselstein bildenden Salze zuvor

chemisch behandelten Wassers vor der Speisung in den Kessel empfiehlt A. L. G. Dehne in Halle a. d. Saale (* D. R. P. Nr.

34415 vom 28. April 1885) die Benutzung von Filterpressen. Eine bezügliche Anlage zur Speisewasserreinigung, welche

sich bei zwei Root-Kesseln in der Dehne'schen Fabrik

seit längerer Zeit bewähren soll, veranschaulicht Fig. 12 Taf. 23. Das aus

einem Behälter im Rohre a zuflieſsende Speisewasser

durchläuft zuerst einen von Abgangsdampf geheizten Röhrenvorwärmer A, der im unteren Theile mit Kokes ausgefüllt ist, und

gelangt dann in das Mischgefäſs B; letzteres hat

Querwände und solche Abmessungen, daſs das Wasser darin einen längeren Weg

zurücklegen muſs. Auſser dem Speisewasser tritt unter Druck in diesen Apparat durch

ein zweites Rohr b aus dem Behälter F eine Lösung von Chemikalien ein, welche zum

Niederschlagen der im Speisewasser befindlichen Kalk-, Magnesia- und anderen Salze

geeignet und je nach der Beschaffenheit des Speisewassers zu bestimmen ist. Damit

diese Zuführung in einem stets gleichbleibenden Verhältnisse zur Menge des

Speisewassers stattfindet, wird entweder eine Pumpe d

(vgl. Losenhausen * S. 317 d. Bd.) oder ein anderer

geeigneter Apparat benutzt. Die Pumpe d wird von der

Hauptspeisepumpe E aus bewegt, so daſs also Chemikalien

und Speisenasser stets in demselben festgestellten Verhältnisse dem Gefäſse B zugeführt werden. Die Einwirkung der Chemikalien in

B während einer längeren Zeit soll die Fällung der

im Speisewasser enthaltenen Salze bewirken. Das Wasser tritt aus dem Gefäſse B in eine Filterpresse C,

wo dasselbe filtrirt

wird und in welcher die Niederschläge sich zu Kuchen bilden. Das reine Wasser wird

dann der Kesselspeisepumpe D zugeführt, entweder

unmittelbar, oder unter Einschaltung eines Behälters, aus welchem die Pumpe

saugt.

Tafeln