| Titel: | Ueber Neuerungen an Pumpen. |

| Fundstelle: | Band 261, Jahrgang 1886, S. 357 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Pumpen.

(Patentklasse 59. Fortsetzung des Berichtes S. 317

d. Bd.)

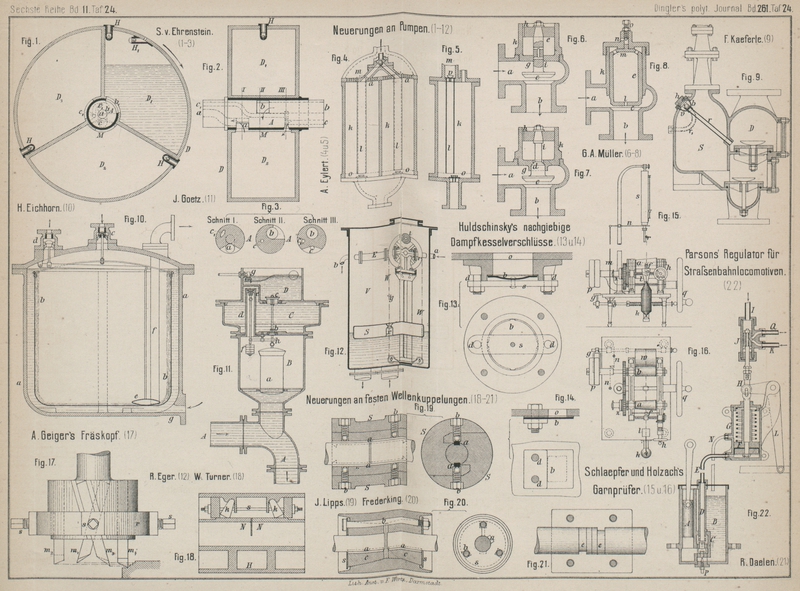

Mit Abbildungen auf Tafel

24.

Ueber Neuerungen an Pumpen.

S. v. Ehrenstein in Zduny, Posen (* D. R. P. Nr. 31492

vom 14. Juli 1884, Zusatz zu * Nr. 29810, vgl. 1885 256 *

478) verlegt seinen gegen die frühere Anordnung etwas abgeänderten kreisenden Dampfwasserheber so weit in die zu fördernde

Flüssigkeit, daſs es einer Ansaugung derselben nicht bedarf. Der fest gelagerte Cylinder A (Fig. 1 bis 3 Taf. 24), der mit einem

auswechselbaren Mantel M versehen ist und um welchen

das dreikammerige cylindrische Gefäſs D kreist, besitzt

bei b einen den Einlauf der zu fördernden Flüssigkeit

vermittelnden Kanal, bei a den an das Rohr, durch

welches die Flüssigkeit fortgedrückt wird, sich anschlieſsenden Kanal und bei c den Kanal zur Einführung des Dampfes, an dessen

Stelle, da ein Ansaugen der Flüssigkeit nicht nöthig ist, auch gepreſste Luft oder Gas

treten kann; der Kanal c1 dient zum Auspuffen der Preſsluft.

In jeder der drei Kammern D1 bis D3

befindet sich ein Ventil H, welches so eingerichtet

ist, daſs dasselbe bei der höchsten Stellung der Kammer offen steht, sich aber

während des Niederdrehens derselben schlieſst; diese Ventile dienen

Entlüftungszwecken. Auſser denselben kann noch ein zweites Ventil H1, welches

beispielsweise für eine Kammer mit dargestellt ist, vorgesehen werden.

Da in der Stellung Fig. 1 der Kanal b im Cylinder A mit dem Kanäle b1 im Nabentheile der Kammer D1 übereinstimmt, so strömt die zu hebende

oder fördernde Flüssigkeit in D1 ein und drängt die in der Kammer D1 enthaltene Luft

durch das offen stehende Ventil H hinaus; in Folge

Uebergewichtes beginnt sich das Gefäſs D zu drehen. Bei

dieser Drehung, welche in Richtung des eingezeichneten Pfeiles erfolgt, schlieſst

sich zunächst das Entlüftungsventil, weiterhin eröffnet sich dem Kanäle b1 der die Preſsluft

zuführende Kanal c und die Flüssigkeit wird aus der

Kammer D1 durch den

Kanal a entfernt bezieh. in die sich anschlieſsende

Druckleitung gedrückt. Mittlerweile ist die Kammer D3 an die Stelle von D1 gekommen und das so wieder entstehende

Uebergewicht unterhält die begonnene Drehung. Ist die Kammer D1 auf solche Weise in die Stellung von

D3 in Fig. 1 gelangt,

so öffnet sich der ersteren der Auspuffkanal c1 und erlaubt der Preſsluft zu entweichen. Dieses

Spiel wiederholt sich bei jeder Umdrehung des Gefäſses D.

Die Gehäuse von Pulsometern setzt Boivin nach der Revue

industrielle, 1886 * S. 255, anstatt dieselben wie gebräuchlich in einem

Stücke zu gieſsen, aus drei unter einander verschraubten Theilen zusammen, um

einestheils Guſsschäden, welche sonst leicht vorkommen können, zu vermeiden,

anderentheils die Reinigung zu erleichtern. Die Condensation des Dampfes erfolgt

durch einen Wasserstrahl, welcher durch eine in der Wandung gegen die

Druckkammer zu vorgesehene Bohrung bei genügend ausgedrückter Arbeitskammer in diese

entsendet wird. Je nach der zu fördernden Flüssigkeit werden mit Gummi überzogene

Kugel-, Gummischeiben- oder ganz aus Messing hergestellte Ventile angewendet. Zur

Steuerung dient ein Zungen- oder sogen. Wackelventil (vgl. 1882 243 * 278).

Während bei den bekannten Pulsometern die Druckkammer

neben den Arbeitskammern liegt, ist bei dem von Alb.

Eylert in Hannover (* D. R. P. Nr. 34637 vom 17. Juli 1885) angegebenen Dampfwasserheber die Druckkammer über den cylindrischen Arbeitskammern angeordnet.

Von der Druckkammer m (Fig. 4 und 5 Taf. 24) aus tauchen in

die Kammern k die Druckrohre l bis zur Condensationslinie o ein und sind

die Rohre l in der Druckkammer m mit Ventilen v versehen. Das Wasser in der

unter Druck stehenden Kammer k wird durch das Rohr l unmittelbar in die Höhe gedrückt, bis der Spiegel

desselben die Condensationslinie o erreicht hat und

Dampf in l einströmen kann. Dann fällt der in l vorhandene Inhalt in die Kammer k zurück und bewirkt ein plötzliches Niederschlagen

eines Theiles des dort befindlichen Dampfes und in Folge dessen die Umsteuerung des

Dampfeinlaſsventiles. Zum weiteren Niederschlagen des noch vorhandenen Dampfes in

der nunmehr von weiterer Dampfeinströmung abgesperrten Kammer spritzt nun von m aus durch die Löcher a,

welche mit Rückschlagventilen versehen werden können, Wasser in k ein und zwar in der durch die Anordnung des

Druckraumes über den Kammern k ermöglichten günstigen

Weise, nämlich senkrecht von oben nach unten.

Gust. A. F. Müller in Berlin (* D. R. P. Nr. 34051 vom

21. Februar 1885) benutzt zur Steuerung von

Einkammer-Dampfwasserhebern nur ein Ventil,

welches durch einen Kolben abwechselnd entlastet wird (vgl. Burnett 1885 256 * 477), so daſs immer

diejenige Entlastung vorbereitet wird, welche für die Umsteuerung zum nächsten

Spiele günstig wirkt, in Folge dessen die Umsteuerung sich bei geringen

Druckänderungen in der Kammer vollziehen soll.

In Fig. 8 Taf.

24 bezeichnet a und b die

Stutzen, durch welche der Dampf eintritt bezieh. in die Pumpenkammer übergeht, c ist das Absperrventil, e

ein mit diesem in einem Stücke hergestellter Kolben, welcher gut dichtend in einem

Cylinder k geführt ist. Die enge Bohrung l im Ventile c und die

Oeffnungen in der Kolbendecke stellen die Verbindung der Kolbenoberseite mit der

Pumpenkammer her. Der Kolben e legt sich mit der

Dichtungsfläche m gegen den Deckel des Cylinders k und schlieſst dadurch den Verbindungsweg n nach der Atmosphäre, welcher mit einer Stellschraube

o versehen ist.

Ist das Ventil c geschlossen und steht die Kammer b unter Luftleere, ist dieselbe also im Begriffe, sich

zu füllen, so theilt sich der Niederdruck unter c durch

die Bohrung l auch der Kolbenoberseite mit und es tritt eine Entlastung

ein, welche zur Folge hat, daſs sich, sobald in der Kammer b der Druck nach beendeter Füllung wieder steigt, das Ventil c hebt und Dampf einläſst, um so mehr, als der Kolben

e im Allgemeinen einem gewissen kleinen Ueberdrucke

nach oben unterliegt. Sobald Dampf in die Kammer b

tritt und in derselben eine Druckerhöhung stattfindet, theilt sich diese durch l allmählich auch der Kolbenoberseite mit; es steigt

die Belastung derselben und diese unterstützt in dem Augenblicke, wo die plötzliche

Druckverminderung in der Kammer b erfolgt, welche immer

nach ihrer völligen Entleerung eintritt, das sofortige Sinken des Ventiles c auf seinen Sitz. Da in der unteren Stellung des

Ventilkolbens e bei geschlossenem Ventile c kein höherer Druck als derjenige der Atmosphäre in

dem Raume über dem Ventile c sich entwickeln kann, so

muſs die Entlastung bis zum Atmosphärendrucke mit Sicherheit vor sich gehen. Hieraus

folgt, daſs bei der vorliegenden Steuerung etwaige Undichtheiten des Kolbens ohne

schädlichen Einfluſs bleiben. Um nun zu vermeiden, daſs beim Umsteuern nach unten

der Druck über dem Kolben e vorzeitig entweicht, ehe

das Ventil c ganz oder nahezu ganz abgedichtet hat, ist

an der Kolbendecke m ein Zapfen angebracht, welcher die

Bohrung n erst freilegt, nachdem das Ventil c schon nahezu auf seinen Sitz gesunken ist.

Bei einer anderen, in Fig. 6 und 7 Taf. 24 in zwei

verschiedenen Ausführungen dargestellten Anordnung (* D. R. P. Nr. 34118 vom 21.

Februar 1885) bewegt sich der Entlastungskolben e in

dem oben offenen Cylinder k. Die in der Zwischenwand

g dicht geführte Ventilspindel i hat nach Fig. 7 noch ein

Gegenventil d erhalten, während in Fig. 6 statt dessen Kanäle

in der Ventilspindel i vorgesehen sind.

Wenn in Fig. 7

das Ventil c geöffnet ist, so ist das Ventil d geschlossen und der Zutritt des Dampfes nach dem

Kolben e hin abgesperrt; der Dampf unter dem Kolben e entweicht nun durch die Nuth h in letzterem nach der Atmosphäre. Tritt nun nach erfolgter Entleerung

der Kammer b eine geringe Druckverminderung in

derselben ein, so fällt durch den Dampfdruck das Ventil c sofort nieder und sperrt den ferneren Dampfeintritt ab, worauf eine

Luftleere entsteht und die Kammer b ansaugt. In dieser

Lage ist das Ventil d unter die Führung g gekommen und Dampf kann nun wieder unter den Kolben

e treten, wodurch nach und nach eine nahezu

vollständige Entlastung des Ventiles c eintritt,

derart, daſs, wenn die Kammer b voll und die Luftleere

damit vernichtet ist, das Ventil c sich wieder hebt und

Dampf in die Kammer b hineinströmt, worauf das Spiel

sich wiederholt.

Anstatt der Nuth h im Kolben e könnte auch eine kleine Bohrung in demselben oder in der Cylinderwand

angebracht sein, welche verstellbar zu machen wäre. Im Ventile c könnte ebenfalls eine kleine Bohrung sich befinden,

welche fortwährend eine geringe Menge Dampf in die Kammer b treten läſst.

Die zur Verdichtung des Dampfes in der Arbeitskammer von Einkammer-Dampfwasserhebern benutzten Siebrohre oder Brausen, welche von der

Druckkammer aus gespeist werden (vgl. u.a. G. Greeven

1884 252 * 443), liegen stets im Inneren der

Arbeitskammer und sind daher schwer und nur von der Druckkammer aus zugänglich. Um

diesen Uebelstand, welcher namentlich bei der Förderung von schmutzigem Wasser ins

Gewicht fällt, zu beseitigen, hat Fritz Kaeferle in

Hannover (* D. R. P. Nr. 34907 vom 22. Mai 1885) die in Fig. 9 Taf. 24

dargestellte Einrichtung getroffen.

Das Einspritzrohr r führt vom Druckraume D aus in aufsteigender Richtung bis nahe an die

Auſsenwand der Arbeitskammer S. Dieses Rohr r steht für sich fest in der Scheidewand der Kammern

S und D. Von

auſserhalb ist in die Wandung von S ein Brausekopf b mit Rückschlagventil v

und Deckel oder Hahn h eingeschraubt, welcher das Rohr

r so umfaſst, daſs die Kugel v die Mündung von r

schlieſsen und öffnen kann. Das Ende des Rohres r sitzt

in dem Kopfe b ohne Gewinde, um das Einsetzen zu

erleichtern.

Das Wasser drückt nun von D aus durch r gegen die Kugel v,

öffnet und strömt durch die Brausenlöcher in S aus.

Tritt also Ueberdruck in S ein, so schlieſst v das Rohr r. Der

Wasserheber kann somit arbeiten, bis eine Verstopfung von r oder b oder beiden zugleich eintritt. Eine

Verstopfung von r ist kaum möglich, da die steile Lage

dem mitgerissenen Sande das Rücklaufen gestattet. Ist aber der Kopf b verstopft, so kann durch Abnehmen des Deckels h die Kugel v

herausgenommen und das Innere von b bequem gereinigt,

auch r durchstoſsen werden. Dieser ganze Vorgang

braucht wenig Zeit. Wenn die Einspritzung nicht von D,

sondern von auſserhalb erfolgt, wie dies in einzelnen Fällen vorkommt, so wird das

Rohr r gebogen, wie bei r1 punktirt angegeben ist.

Zum Heben von Flüssigkeiten mittels Dampf oder Preſsluft

will Hugo Eichhorn in Merseburg (* D. R. P. Nr. 35163

vom 5. August 1885) einen Apparat mit Topfschwimmer

benutzen.

Die zu hebende Flüssigkeit tritt bei g (Fig. 10 Taf. 24) in das

Gefäſs a ein, steigt zwischen dem Schwimmer b und den Gefäſswänden empor und läuft in den

Topfschwimmer über, welcher dadurch zum Niedersinken gebracht wird. In Folge dessen

wird das Dampfeintrittventil c geöffnet, während das

Dampfaustrittventil d durch das Aufsteigen der

Flüssigkeit geschlossen wurde. Der Dampf oder die Preſsluft tritt nun durch das

Ventil c in das Gefäſs a

und drückt die Flüssigkeit im Topfschwimmer b durch das

Einhängerohr f hinaus. Durch das Entleeren des

Topfschwimmers b steigt derselbe in die Höhe und

schlieſst das Dampfeintrittventil c. Durch das Sinken

der Flüssigkeit sinkt auch der linsenförmige Schwimmer e und öffnet das Dampfaustrittventil d, so

daſs der Dampf bezieh. die Luft entweicht. Durch Nachlassen des Druckes strömt neue Flüssigkeit

zu und das Spiel beginnt aufs Neue. – Der ganze Apparat gleicht in seiner Wirkung

einem Dampfwasserableiter.

Ein von Jos. Goetz in Berlin-Moabit (* D. R. P. Kl. 85

Nr. 34753 vom 29. September 1885) angegebener Apparat

soll zur selbstthätigen Entlüftung von Hebern und

ähnlichen mit Flüssigkeiten gefüllten Räumen, welche unter einem geringeren als dem

Atmosphärendrucke stehen, dienen und dann in Thätigkeit treten, wenn sich eine

bestimmte Menge Luft angesammelt hat. Um dies zu erreichen, ist der Schwimmer a (Fig. 11 Taf. 24) dazu

bestimmt, das Ventil b, welches den höchsten Punkt des

Hebers A bildet, so lange geschlossen zu halten, bis

der Wasserspiegel in dem Raume B so tief gesunken ist,

daſs der Auftrieb des Schwimmers a hierzu nicht mehr

genügt, d.h. bis derselbe dem auf dem Ventile b

lastenden äuſseren atmosphärischen Ueberdrucke nicht mehr das Gleichgewicht zu

halten vermag. Das Ventil b ist im Boden des mit Wasser

gefüllten Behälters C angebracht, welcher oben durch

ein Ventil c geschlossen wird, sobald sich das Ventil

b öffnet. Die Ventile b und c sind in geeigneter Weise mit einander

verbunden, so daſs das Schlieſsen des einen das Oeffnen des anderen Ventiles

bedingt. Nachdem das Ventil b geöffnet und das Ventil

c geschlossen, ist der mit Wasser gefüllte Behälter

C in den Heber eingeschaltet. Nun handelt es sich

darum, daſs das Wasser in C mit der Luft im Raume B den Platz tauscht. Zu diesem Zwecke und da das Wasser

nicht ohne weiteres durch die Oeffnung des Ventiles b

abflieſst, ist durch das Rohr d und das Ventil e eine Einrichtung getroffen, daſs die Luft aus dem

Raume B unmittelbar über den Wasserspiegel im Behälter

C gelangen kann. Sobald sich das Ventil b öffnet, hebt sich auch das bis dahin geschlossene und

mit b durch einen Hebel verbundene Ventil e und gestattet der Luft, über das Wasser im Behälter

C zu treten, während das Wasser gleichzeitig durch

das Ventil b nach B

abflieſsen kann. Vor Eröffnung des Ventiles b hatte der

Schwimmer a, dessen Eigengewicht sammt dem Gewichte der

Ventile b und c durch das

Gegengewicht f ausgeglichen ist, dem auf diesem Ventile

ruhenden äuſseren Ueberdruck das Gleichgewicht zu halten. Nachdem aber das Ventil

b geöffnet ist und das Ventil c den Abschluſs des Hebers bildet, lastet auf dem

gröſseren Ventile c auch ein entsprechend gröſserer

Ueberdruck und muſs, wenn die ursprüngliche Stellung der Ventile wieder

hervorgebracht werden soll, von dem Schwimmer a ein

Gegendruck ausgeübt werden, welcher diesen gröſseren Druck auf das Ventil c überwindet. Es muſs also so lange Wasser aus C nach B übertreten, bis

eine solche Eintauchtiefe des Schwimmers a erreicht

ist, daſs der Auftrieb desselben zum Oeffnen des Ventiles c genügt. Es öffnet sich sodann das Ventil c,

während sich gleichzeitig die Ventile b und e schlieſsen. Der Behälter C ist hiernach wieder aus dem Heber A

ausgeschaltet und wird aus einem Behälter D, welcher durch einen

Schwimmkugelhahn g aus einer Druckleitung gespeist

wird, neuerdings mit Wasser gefüllt.

Der Apparat bleibt nun so lange in Ruhe, bis der Wasserspiegel in B wiederum bis zur Eintauchungstiefe des Schwimmers a gesunken ist, bei welcher das Oeffnen des Ventiles

b erfolgt; dann wiederholt sich das Spiel. Bei

Berechnung der inneren Verhältnisse des Apparates muſs natürlich auch der äuſsere

Ueberdruck auf das Ventil e berücksichtigt werden. Die

Verbindung der beiden Ventile b und e, welche sich gleichzeitig schlieſsen und öffnen

sollen, ist keine feste, sondern derart ausgeführt, daſs an der Stelle h ein kleiner Spielraum des Hebels vorhanden ist, so

daſs die beiden Ventile so viel als möglich von einander unabhängig zum Abschlusse

kommen und der Abschluſs jedes einzelnen für sich gesichert ist.

Falls es die Verhältnisse bedingen sollten und der Schwimmer bei seiner Verbindung

mit den Ventilen b und c

zu groſse Abmessungen erhalten würde, läſst sich auch eine passende Hebelübersetzung

in Anwendung bringen; desgleichen können die Ventile auch z.B. als Klappen

ausgeführt werden.

Zu dem gleichen Zwecke wie Eichhorn hat Rich. Eger in Breslau (* D. R. P. Nr. 34274 vom 20.

Juni 1885) die in Fig. 12 Taf. 24 veranschaulichte Einrichtung getroffen. In dem höchsten

Punkte des Hebers ist ein luftdicht geschlossener Kessel V angebracht, in dessen Boden das Saugrohr und das Fallrohr des Hebers

münden. In dem Kessel V befindet sich ein senkrecht

geführter Schwimmer S. Eine endlose Kette W ist durch die Mittelöffnung des Schwimmers S gelegt, wird am Boden des Kessels V durch zwei Rollen geführt und legt sich im oberen

Raume des Kessels V um den mit Zähnen versehenen Umfang

eines auf seiner Achse fest sitzenden Rades r, an

welchem ein Gegengewicht t befestigt ist. In dem oberen

Raume des Kessels V befindet sich auch ein Luftsauger

E. Die Betriebsleitung a und das Abfluſsrohr b desselben sind

geschlossen durch die Kessel wand geführt. Das Abfluſsrohr b reicht bis unter die Oberfläche der abgeführten Flüssigkeit und bedarf

daher keines Verschluſsventiles. Der Hahn der Betriebsleitung wird von einer auf der

Achse des Rades r sitzenden Scheibe durch einen

Mitnehmerstift geöffnet und geschlossen.

Während der Kessel V sich allmählich mit Luft füllt,

sinkt der Wasserspiegel mit dem Schwimmer S; derselbe

hat die Knagge x erfaſst, welche an der Kette W befestigt ist, und zieht so die letztere mit sich.

Diese dreht das Gewichtsrad r nach links, bis das

Moment des Gewichtes t, die Reibungswiderstände

überwindend, das Rad nach links herumtreibt; bei 45° unter der Wagerechten wird das

Rad aufgehalten. Sobald der Mitnehmerstift für den Hahn des Luftsaugers E bei der durch das Gewicht t erzeugten Drehung bis 45° gegen die Senkrechte gelangt ist, greift

dieser Stift in die Scheibe des Hahnes h und öffnet

denselben.

Gleichzeitig hat die Knagge x den Schwimmer verlassen

und die Knagge y, welche um ⅜ der Umfangslänge des

Rades r von x entfernt

sitzt, ist in die Nähe der eingeengten Schwimmeröffnung gelangt. Durch die

Thätigkeit des Luftsaugers hebt sich der Wasserspiegel mit dem Schwimmer, zieht an

der Knagge y die Kette mit und dreht das Rad r nach rechts, bis es nach der anderen Seite

überschlägt. Hierbei greift der Mitnehmerstift wieder in die Hahnscheibe und stellt

den Luftsauger ab. Die Knagge x ist wieder an den

Schwimmer S gelangt und es wiederholt sich, während der

Heber arbeitet und der Kessel V sich allmählich mit

Luft füllt, das beschriebene Spiel.

Um nach Möglichkeit das Eindringen der äuſseren Luft in den Heberaum zu verhüten, ist

der Mechanismus so angeordnet, daſs nirgends bewegliche Constructionstheile durch

die Kesselwand zu führen sind; auch enthält dieselbe kein Ventil.

Tafeln