| Titel: | C. Schlaepfer und Fritz Holzach's Garnprüfer. |

| Fundstelle: | Band 261, Jahrgang 1886, S. 368 |

| Download: | XML |

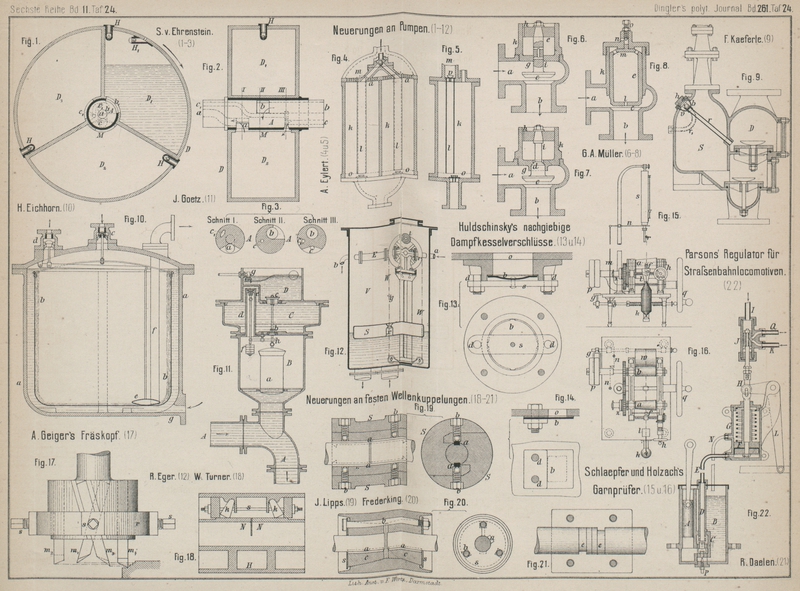

C. Schlaepfer und Fritz Holzach's Garnprüfer.

Mit Abbildungen auf Tafel

24.

Schlaepfer und Holzach's Garnprüfer.

Zur Untersuchung der Gleichmäſsigkeit gesponnener Garne

wird bei dem von C. Schlaepfer und Fritz Holzach in Frate di Salerno, Italien, (* D. R. P.

Kl. 42 Nr. 34305 vom 6. August 1885) angegebenen Apparate die Prüfung der mit der

Ungleichmäſsigkeit wechselnden Elasticität des Fadens vorgenommen (vgl. dagegen P. See 1881 239 * 109). Wird

nämlich ein Faden zwischen zwei mit verschiedener Umfangsgeschwindigkeit laufenden

Walzenpaaren über eine elastisch gehaltene Spannrolle geführt, so kann man aus den

Bewegungen der letzteren beim Durchziehen des Fadens auf dessen Ungleichmäſsigkeit

schlieſsen. Um die Prüfung des Fadens dabei unter verschiedener Anspannung desselben

vornehmen zu können, werden die Walzen des einen Paares kegelförmig gemacht und ist

also durch Verschiebung des Fadenlaufes in der Breite der Walzen eine Aenderung der

Fadenspannung möglich.

Fig. 15 und

16 Taf.

24 veranschaulichen einen solchen Garnprüfer, wie derselbe von Wenner, Schwarz und Gutmann in Zürich in den Handel

gebracht wird. Der zu untersuchende Faden läuft von dem Kötzer k über ein Plüschklötzchen l zwischen das erste kegelförmige Walzenpaar a und von diesem weg in die Höhe über die mit einer Feder verbundene Rolle

r, dann wieder absteigend zu dem zweiten

Walzenpaare b, hinter welchem sich der Faden auf eine

an das Walzenpaar federnd gedrückte Rolle w wickelt.

Die oberen Walzen sind bei a mit Gummi, bei b mit Leder bezogen und beide werden durch Spiralfedern

fest auf ihre Unterwalzen gedrückt. Die Unterwalzen stehen mit einander durch

Zahnräder in Verbindung und werden von Hand mittels des Kurbelrades q oder durch einen auf das Scheibenpaar p laufenden Riemen getrieben. Der Fadenführer f sitzt auf einer Schraubenspindel und wird von dem

Handrade h aus je nach der gewünschten Fadenanspannung

gestellt. Die Feder der Spannrolle r steckt in einer

Hülse s und trägt einen Zeiger, durch welchen an einer

Eintheilung auf der Hülse s die Schwankungen der

Fadenelasticität leicht erkannt werden. Um die weitere Lieferung von Garn bei Bruch

desselben schnell aufheben zu können, ist das Antriebsrad für das erste Walzenpaar

auf seiner Achse lose und wird nur durch einen Klauenmuff z gekuppelt, so daſs durch Zurückziehen des letzteren jede weitere Faden

Zuführung unterbleibt. Uebrigens besitzt der Apparat auch eine selbstthätige

Abstellung bei Fadenbruch. Wenn die Rolle r beim

Reiſsen des Fadens durch die Federwirkung zurückschlägt, so trifft dieselbe gegen

das Ende des Hebels n, welcher mittels des Drahtes m eine den Riemenführer g

in eingerücktem Zustande erhaltende Klinke o auslöst,

wodurch mittels Feder der Riemen auf die Losscheibe übergeführt wird.

Der beschriebene Apparat dürfte sich namentlich zur Untersuchung gröſserer Garnlängen

dienlich erweisen, wenn die sich im fertigen Faden in groſsen Abständen befindenden

Ungleichheiten, welche durch Fehler in der Vorbereitung verursacht wurden,

festgestellt werden sollen.

Tafeln