| Titel: | Maschine zum Einfüllen von Oelsamen u. dgl. in Pressformen. |

| Fundstelle: | Band 261, Jahrgang 1886, S. 370 |

| Download: | XML |

Maschine zum Einfüllen von Oelsamen u. dgl. in

Preſsformen.

Mit Abbildungen auf Tafel

25.

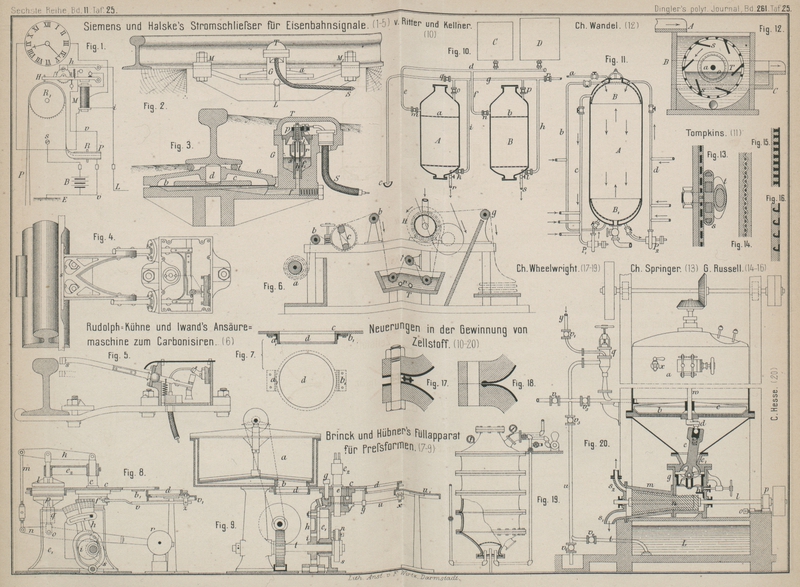

Brinck und Hübner's Füllapparat für Preſsformen.

Eine von Brinck und Hübner in Mannheim (* D. R. P. Kl.

58 Nr. 35778 vom 13. November 1885) angegebene Maschine soll hauptsächlich zum

Füllen und Eindrücken von Oelsamen in diejenigen Formen dienen, in welchen die

Auspressung des Oeles in hydraulischen Pressen vollzogen wird; jedoch könnte diese

Maschine auch da Verwendung finden, wo pulverförmige Stoffe in Formen zu füllen sind

(vgl. Tickle und Leonardt

1886 260 * 553).

Das Preſsgut befindet sich in dem erforderlichenfalls mit Rührwerk versehenen

Behälter a (Fig. 9 Taf. 25), welcher,

wenn das Preſsgut erwärmt werden soll, auch durch einen Dampfmantel geheizt werden

kann, und gelangt durch eine Oeffnung b im Boden auf

einen runden, um den Zapfen e drehbaren Tisch c. Der letztere ist mit einer Anzahl Oeffnungen

versehen und erhält eine der Entfernung dieser Oeffnungen entsprechende absetzende

Drehbewegung, so daſs das Preſsgut aus dem Behälter a

nach einander in die unter den Oeffnungen des Tisches c

befestigten Formen d fällt. In denselben wird nun das

Preſsgut durch zwei Platten l und p (Fig. 8 Taf. 25) zusammen

gedrückt, welche so arbeiten, daſs zuerst die untere Preſsplatte p bis zur Berührung mit der beweglichen Bodenplatte der

Form d in die Höhe geht und dann stehen bleibt und

hierauf die obere Preſsplatte l sich nach unten so

gegen die untere Platte p bewegt, daſs das Gut, welches

mit dem oberen Rande des Tisches c abschneidet, um die

Dicke desselben zusammengepreſst wird. Die Formen d

werden in der Weise an dem Tische c befestigt, daſs an

demselben zur Seite seiner Löcher Schienen b1 (Fig. 7 Taf. 25) und an den

Formen Winkel a1

vorgesehen sind, so daſs die Form d mit letzterem

zwischen erstere von der Seite eingeschoben wird.

Zur Bewegung des Tisches c ist auf dem Zapfen e (Fig. 9) ein Kegelrad f frei drehbar gelagert, welches nur auf einem Theile

seines Umfanges mit Zähnen besetzt ist. Auf der oberen Stirnfläche des Rades f sind so viele Schaltzähne, als der Tisch c Oeffnungen besitzt, angeordnet. In diese Schaltzähne

greift ein Mitnehmerstift g, welcher in einer Bohrung

der Tischnabe auf und ab beweglich ist und durch sein Eigengewicht oder mit Hilfe

einer Feder beständig nach unten gedrückt wird. Dreht sich das Rad f in solcher Richtung, daſs der Stift g in den Schaltzähnen liegen bleibt, so wird der Tisch

c mitgenommen, während derselbe bei der

entgegengesetzten Drehung stillsteht. Die hin- und hergehende Bewegung des Rades f veranlaſst ein Kegelradausschnitt h (Fig. 8 und 9), welcher von dem auf

der Achse t sitzenden Excenter i abwechselnd nach rechts und nach links gedreht wird. Die Gröſse der

Bewegung des Ausschnittes h ist so bemessen, daſs das

Rad f immer gerade um die Theilung der Schaltzähne vor-

oder zurückgeht.

Die Bewegung der Preſsplatten wird durch eine in Fig. 8 ersichtliche

Hebelanordnung hervorgebracht. Die obere Preſsplatte l,

welche in einem an dem Zapfen e sitzenden Arme e2 geführt wird, ist

mit einem im festen Zapfen e drehbar gelagerten Hebel

k beweglich verbunden, während die untere

Preſsplatte p, welche in einem am Bocke e1 sitzenden Auge q geführt ist, mit einem Hebel n in Verbindung steht, dessen eines Ende durch die Zugstange m mit dem Hebel k der

oberen Preſsplatte gekuppelt ist und dessen anderes Ende ein auf einer festen

Unterlage ruhendes Gegengewicht r von geeigneter Gröſse

trägt. Die Bewegung des Hebels n und in Folge dessen

die des Hebels k bewirkt ein Daumen s, welcher auf der Achse t

in geeigneter Stellung zu dem Excenter i aufgekeilt

ist. Der Daumen s hebt den Hebel n nur dann, wenn der Tisch c stillsteht, d.h. wenn der Zahnbogen h und

das Rad f ihre rückläufige Bewegung machen. Beim

Beginne des Anhebens des Hebels n durch den Daumen s dient das Gewicht r dem

Hebel n als zeitweiliger Drehpunkt und zwar so lange,

bis die Führungsstange der unteren Preſsplatte p mit

der letzteren so weit gehoben ist, daſs die Führungsstange gegen das Auge q stöſst. Von diesem Augenblicke an wird, da jetzt o den Drehpunkt des Hebels n bildet, das Gewicht r von dem Daumen s gehoben, die Zugstange m, der Hebel k und die Preſsplatte l nach unten bewegt und hierdurch das Gut in der Form

d zusammengepreſst. Sobald der Daumen s von dem Hebel n

abgleitet, fällt das Gewicht r auf seine Unterlage

zurück und öffnet die Presse.

Der Tisch c macht jetzt eine weitere Drehung und bringt

dadurch die eben gepreſste Form in den Bereich eines Hebels u (Fig.

9), welcher das Ausstoſsen der gepreſsten Form bewirkt. Dieser Hebel ist

einerseits mit dem Rade f gelenkig verbunden und

andererseits in einem Klötzchen x, das unter einem

neben c stehenden Tische u1 drehbar gelagert ist, verschiebbar. In

Folge dieser Anordnung macht der Hebel u beständig eine

hin- und hergehende Bewegung und zwar bewegt er sich nach auſsen, wenn der Tisch c stillsteht und das Rad f

seine rückläufige Bewegung macht, und nach innen, wenn der umgekehrte Vorgang

stattfindet. Eine Knagge y (Fig. 9) legt sich bei der

Bewegung des Hebels u nach auſsen gegen den Rand der

Form d und schiebt letztere aus den Schienen b1 des Tisches c heraus auf den Tisch u1, von welchem die Form dann

herabgenommen wird. Nach einer weiteren Drehung des Tisches c gelangt die Oeffnung desselben, unter welcher die Form soeben

herausgestoſsen wurde, über einen mit Führungsleisten versehenen Tisch v1 (Fig. 8), auf welchen zur

Zeit immer eine leere Form aufgestellt ist. Beim Stillstande des Tisches c und der rückläufigen Bewegung des Rades f bewegt sich ein Hebel v,

welcher ebenso wie der Hebel u mit dem Rade f drehbar, dagegen mit dem in einem Schlitze des

Tisches v1 drehbar und

verschiebbar gelagerten Klötzchen z fest verbunden ist,

nach der Mitte des Tisches c zu und schiebt die leere

Form unter den Tisch c in die Führungsleisten b1 des letzteren hinein. Bei der

Weiterdrehung des Tisches c wird der Hebel v wieder nach auſsen bewegt.

Die Maschine arbeitet also in der Weise, daſs in bestimmten Zeiträumen gleichzeitig

eine leere Form eingezogen, eine leere Form gefüllt, eine gefüllte Form gepreſst und

eine gepreſste Form ausgestoſsen wird.

Die Menge des in die Formen zu füllenden Gutes wird durch die Höhe der Form und die

Dicke der Tischplatte c bestimmt. Die letztere bestimmt

diejenige Menge, um welche die Formen d vor der

Pressung überfüllt werden. Da die Masse oberhalb des Tisches durch den Boden des

Behälters a abgestrichen wird und nach der Pressung den

Tisch an seiner unteren Fläche mit der Form verläſst, so muſs die Masse um die Dicke

der Tischplatte eingepreſst werden. Bei gleicher Höhe der Formen für verschiedene

Stoffe ist dieselbe daher von der Beschaffenheit der einzupressenden Stoffe und von

der Kraft abhängig, welche die Presse hervorzubringen vermag.

Tafeln