| Titel: | Siemens und Halske's Stromschliesser für selbstthätige Eisenbahnsignale bez. Neuerungen an elektrischen Apparaten zum Aufzeichnen der Signale. |

| Fundstelle: | Band 261, Jahrgang 1886, S. 372 |

| Download: | XML |

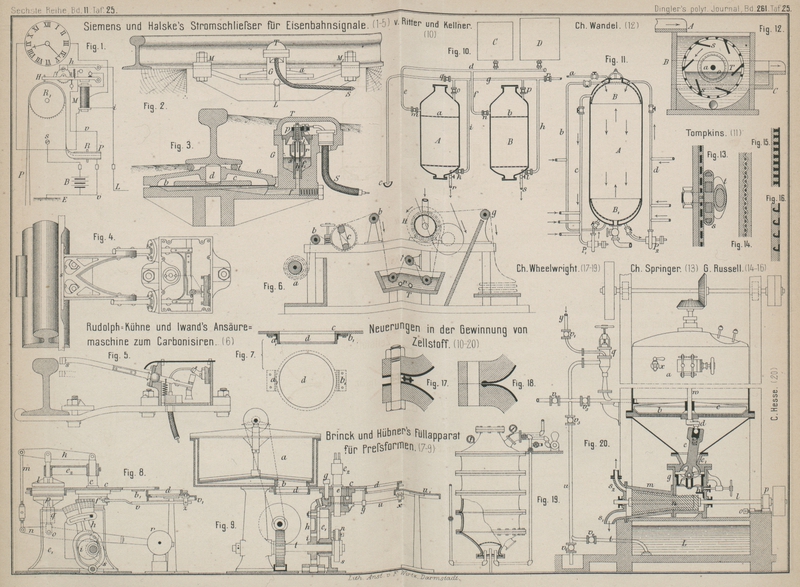

Siemens und Halske's Stromschlieſser für

selbstthätige Eisenbahnsignale bez. Neuerungen an elektrischen Apparaten zum Aufzeichnen

der Signale.

Mit Abbildungen auf Tafel

25.

Siemens und Halske's selbstthätige Eisenbahnsignale.

C. Frischen hat im März d. J. im Elektrotechnischen

Vereine (vgl. Elektrotechnische Zeitschrift, 1886 * S.

159) einen neuen Stromschlieſser für von einem fahrenden Eisenbahnzuge zu

entsendende Signale und einen verbesserten Apparat zum Aufzeichnen von elektrischen

Signalen vorgeführt; beide werden namentlich zur elektrischen Aufzeichnung von

Zuggeschwindigkeiten verwendet und sind der Firma Siemens

und Halske in Berlin (* D. R. P. Kl. 20 Nr. 35222 vom 24. Juli 1885. * D.

R. P. Kl. 21 Nr. 35397 vom 9. August 1885, Zusatz zu Nr. 30287 vom 1. April 1884)

patentirt worden.

Der ältere Apparat zum Aufzeichnen der Signale mittels einer rasch auf und nieder

gehenden Schneide oder eines Messers (vgl. 1885 256 *

168) arbeitet zwar ganz zuverlässig und gibt bei Eisenbahnzügen gut erkennbare

Zeichen. Durchläuft jedoch eine einzelne Locomotive einen die Ströme entsendenden

Radtaster, so ist die Zeitdauer der Ueberfahrt und folglich auch die aufgezeichnete

Marke nur sehr kurz, daher schwer aufzufinden. Um auch in solchem Falle deutliche

Zeichen zu erhalten, hat man daher an der Uhr auſser dem Messerhebel H (Fig. 1 Taf. 25) noch eine

Vorrichtung angebracht, welche eine Contactverlängerung bewirkt. Auf dem Messerhebel

ist ein Zahnrädchen und eine Sperrfeder befestigt, so daſs ersteres sich nur nach

einer Richtung drehen kann. Eine zweite Sperrfeder, welche auch in das Rädchen

eingreift, sitzt an dem

Uhrgehäuse. Man kann aber auch umgekehrt die erste Sperrfeder und das Zahnrädchen am

Gehäuse befestigen, die zweite Sperrfeder dagegen am Ankerhebel H. Oben an dem Rädchen ragt ein seitlicher Stift

heraus, auf welchem ein zweiter Stift ruht. Dieser sitzt isolirt in einem anderen

Hebel A, welcher über i

mit dem nach der Signallinie L hin gelegenen Ende der

Spulen des Elektromagnetes M leitend verbunden ist.

Erfolgt nun in einem der angeschlossenen Schienencontactapparate eine Schlieſsung

des Stromkreises EBsHMiL, so wird der Messerhebel nach

unten gezogen, um gleich darauf, durch die Wirkung der Selbstunterbrechung, wieder

in die Höhe zu schnellen. Dadurch ist das Rädchen um einen Zahn gedreht und sein

Stift entsprechend verschoben. Der obere Hebel h hat

dann aber seine Unterstützung auf dem Stifte des Rädchens verloren und ist ein wenig

heruntergefallen, wodurch die Batterie B durch die

Elektromagnetspulen M über vhiMHs kurz geschlossen wird. Der Messerhebel arbeitet dann, mag auch die

Streckenleitung L wieder unterbrochen sein, so lange

weiter, bis der Stift am Rädchen von Neuem den Verlängerungshebel abhebt und den

kurzen Schluſs unterbricht. Der Erfolg hiervon ist der, daſs die kürzeste mögliche

Marke so lang sein muſs, wie es der Zeit, welche das Rädchen zu einer Umdrehung

gebraucht, entspricht.

Da der obere Hebel h in der Ruhelage den Messerhebel H beschwert, wird dessen Abreiſsfeder so weit

entlastet, daſs ein schwacher Strom im Stande ist, den Messerhebel herunterzuziehen

und die Batterie B kurz zu schlieſsen. Bei dieser

Einrichtung kann einerseits der Widerstand der Leitung L hoch sein und andererseits braucht man keine so starke Batterie

anzuwenden wie bei der einfachen Construction, da dann, wenn der Messerhebel

arbeitet, der Strom nur den Widerstand der Spulen M,

nicht aber auch auſserdem den der Leitung zu überwinden hat.

Der Papierstreifen P, welcher die die Bestimmung der

Zuggeschwindigkeit gestattenden Signale aufnehmen soll, wird zunächst mit einer

Reihe von Führungslöchern versehen und mit den der Laufgeschwindigkeit des Rades R1

, welches von der zur Bewegung des Streifens bestimmten

Uhr in Umdrehung versetzt wird, entsprechenden Minutenzahlen bedruckt, dann auf das

Stiftenrad R aufgelegt, von dem aus der Streifen dem

unter dem Messerhebel H liegenden Stiftenrade R1 zugeführt wird.

Die entlang der Bahn, in der Regel in 1km

Entfernung von einander aufgestellten und in die Leitung L eingeschalteten Contactapparate bestehen gewöhnlich aus einem oder

mehreren unter einander verbundenen Hebeln, welche aus einem am Geleise befestigten

Kasten heraussagen und etwas über die Schiene hervorstehen. Ueberschreitet ein Zug

diese Stelle, so drücken seine Räder den Hebel nieder und erzeugen dadurch in dem

Kasten den gewünschten Contact. Als diese Apparate aufkamen, wurden sie

verhältniſsmäſsig stark gebaut, damit sie den Einwirkungen der heftigen Stöſse widerstehen konnten; als

sie aber trotzdem bald zerstört wurden, suchte man sie immer kräftiger zu bauen,

ohne eine andere Wirkung zu erzielen, als daſs auch die Räder der Eisenbahnwagen

starke Stöſse empfingen, sobald sie auf einen Radcontact trafen.

Die Firma Siemens und Halske suchte daher mit Erfolg die

Zerstörung der Apparate durch eine entgegengesetzte Construction zu vermindern. Sie

stellte bei dem in Fig. 4 und 5 Taf. 25 nach dem Wochenblatte für Baukunde, 1886 * S. 177 in seiner

Ausführung für hölzernen Oberbau abgebildeten, bei eisernem Oberbaue mit einem

entsprechend anders geformten Befestigungsbügel zu versehenden Radtaster alle

beweglichen Theile leicht her und versah die Hebel mit einer langen federnden

Auflauſschiene s, damit auch die plötzlichen Stöſse auf

den Apparat fortfielen. Diese Radtaster haben sich so brauchbar erwiesen, daſs bis

Ende 1885 über 1500 Stück auf den deutschen Eisenbahnen aufgestellt waren.

Die Contactapparate mit Hebelbewegung sind nun aber trotz aller

auf ihre Construction verwendeten Sorgfalt nicht völlig vor äuſseren Beschädigungen

sicher zu stellen. Ein Einfrieren der Hebel ist nicht ganz ausgeschlossen; ein

solches gibt aber leicht Veranlassung zum Bruche. Nicht selten werden die Hebel auch

durch von den Wagen herunterhängende Ketten gefaſst und zerstört. Die frei

herausstehenden Hebel können auch unschwer absichtlich oder durch Zufall von auſsen

niedergedrückt werden; um dies unschädlich zu machen, benutzte man zwei hinter

einander geschaltete Apparate, deren Hebel also gleichzeitig niedergedrückt sein

muſsten, damit der Stromkreis geschlossen war.

Seit langer Zeit ist man daher bemüht gewesen, Contactapparate

herzustellen, deren bewegliche Theile verdeckt sind, oder welche solche überhaupt

nicht enthalten. So hat man als Contactapparate an die Schienen kleine verschlossene

Kästen geschraubt, welche beschwerte Federn, Hämmer oder Quecksilber enthalten (vgl.

Hörn 1885 257 * 457).

Beim Darüberfahren eines Zuges kommt deren innerer Mechanismus durch die

Schwingungen der Schienen in Bewegung und gibt durch Anschlagen an entsprechende

Theile Contact. Derartige Apparate müssen ungemein sorgsam hergestellt werden, damit

sie nur durch die Schwingungen der eigenen Geleise mit Sicherheit in Thätigkeit

treten.

Eine dritte Klasse von Radcontacten benutzt die durch den

hinüberrollenden Zug bewirkte Durchbiegung der Schiene gegen einen äuſseren festen

Punkt. Auch derartige Apparate können nicht stets zufriedenstellend arbeiten, da die

den Contact bewirkenden Aenderungen zwischen der Höhenlage der Schiene und dem

äuſseren festen Punkte auch durch andere Ursachen eintreten können, als allein von

der durch das Zuggewicht bewirkten Durchbiegung, z.B. durch das Stopfen der

Schienen, das Setzen derselben und die durch Frost oder Hitze bewirkten

Veränderungen u.s.w.

Die Firma Siemens und Halske hat nun einen auf Schienendurchbiegung an und für sich beruhenden, in

Fig. 2 und

3 Taf. 25

veranschaulichten Contactapparat hergestellt, welcher keines äuſseren festen Punktes bedarf, keine

beweglichen Hebel enthält und von beliebiger Empfindlichkeit herzustellen ist. Es

wird dabei diejenige Durchbiegung verwendet, welche zwischen zwei Punkten einer

Schiene oder einer Langschwelle selbst stattfindet, sobald dieselbe zwischen diesen

Punkten von den Rädern des Zuges belastet wird. Die starke Bewegungsübersetzung,

welche erforderlich ist, um hieraus sichere Angaben mit einem solchen Apparate zu erlangen,

wird durch Mitbenutzung einer Flüssigkeitssäule erreicht.

Am Schienenfuſse ist auf ganz rohe Weise ein kräftiger Guſseisenbügel L (Fig. 2) mittels der Klauen

M und M1 festgeschraubt. In der Mitte ist dieser Bügel zu

einem flachen Teller ausgebildet, welcher mit der Stahlblechplatte b (Fig. 3) verschlossen ist.

Auf b ruht die Eisenscheibe c, welche durch den Druckstöpsel d centrisch

gehalten wird. Der Druckstöpsel d ist so eingestellt,

daſs derselbe, sobald der Contactkörper an die Schiene angeschraubt ist, diese

gerade berührt. Auf den Deckel a des Tellers und unter

den Schienenfuſs ist noch ein Gummiring t festgeklemmt,

um den Stöpsel d vor eindringendem Sande zu schützen,

welcher das freie Spiel hindern könnte. Mit dem durch die abschlieſsende Platte b gebildeten Hohlraume steht der Topf G durch das enge Loch f

und Rohr f1 in

Verbindung. Dieses Rohr erweitert sich nach oben zu dem Kelche r. Soweit das Rohr f1 in den Kelch hineinragt, besteht es aus

Isolirmaterial, damit nicht zwischen der Wand des Rohres fa und der Contactgabel i hängen bleibende

Quecksilbertropfen einen bleibenden Stromschluſs veranlassen können. Mit dem

Topfraume steht f1 noch

durch die kleine Oeffnung h in Verbindung und ebenso

befindet sich am Boden des Kelches ein enges Loch s.

Der Raum unter b und der Topf G sind mit Quecksilber so weit angefüllt, daſs der Boden des Kelches r eben bedeckt ist. Durch den Höhenunterschied des

Quecksilbers in G und der Platte b wird der Druckstöpsel d

mit einem Flüssigkeitsdrucke von ungefähr 30k

stets fest gegen den Schienenfuſs gepreſst.

Biegt sich nun die Schiene durch eine darüber hinfahrende Last nach unten aus, so

drückt der Schienenfuſs mittels des Stöpsels d, der

Scheibe c und der Platte b

Quecksilber durch das Rohr f1. Dasselbe füllt sehr bald den Kelch r an,

da sich die Fläche des Tellers zu der der Röhre verhält wie 600 : 1. Sobald der Zug

den Contact überschritten hat, läuft das Quecksilber langsam – in etwa 10 Secunden –

aus dem Kelche r hinaus, durch das Loch s in den Topf und von dort durch das Loch h wieder in den Raum unterhalb der Blechplatte. In den

Kelch r und das isolirte Rohrende f1 ragt die Gabel i hinein, welche an die isolirte Leitung des mit

Eisendraht umwickelten Telegraphenkabels S

angeschlossen ist.

Diese Gabel i ist leicht verstellbar in einem Glasdeckel

p befestigt; sie ist, da sie auch den Kelch nicht

berührt, elektrisch völlig von dem Körper des Contactes isolirt und mithin auch von

dem als Erdplatte anzusehenden Schienenstrange. Erst dadurch, daſs das Quecksilber

in dem Rohre f1 steigt,

und dadurch, daſs sich der Kelch r mit demselben

anfüllt, wird der Contact zwischen dem Körper des Apparates und der Leitung im Kabel

S hergestellt. Dieser Contact wird auf bekannte

Weise benutzt, um den Zeitpunkt der Vorüberfahrt des Zuges zu bestimmen, oder um auf optische oder

elektrische Signale oder auf Blockapparate u.s.w. zu wirken. Die sämmtlichen Theile,

welche mit Quecksilber in Berührung kommen, sind aus Eisen hergestellt, weil dieses

Metall keiner Amalgamation unterliegt.

Durch Höher- oder Tieferschrauben der Contactgabel i

vermag man die längere oder kürzere Dauer der Contactgebung innerhalb ziemlich

weiter Grenzen zu ändern, was in vielen Fällen sehr angenehm ist. Oberhalb des

Glasdeckels p ist auf den Körper des Apparates ein

Guſseisendeckel T aufgeschraubt, welcher die

Kabeleinführung bedeckt und das Ganze von aller Luft und Feuchtigkeit abschlieſst.

Die Temperaturunterschiede verändern zwar das Quecksilbervolumen, können jedoch, da

der Topf G, wie schon erwähnt, mit dem Rohre f1 durch eine feine

Oeffnung verbunden ist, bei den gewählten Gröſsenverhältnissen keine andere Wirkung

haben, als daſs die Quecksilberoberfläche bei dem gröſsten Temperaturunterschiede im

Jahre um etwa 1mm in der Höhe im Topfe G schwankt, während der Contactschluſs erst erfolgt,

wenn das Quecksilber bedeutend höher gestiegen ist.

Mit gleich gutem Erfolge kommt derselbe Apparat auch für Langschwellen-Oberbau zur

Anwendung. Hier wird der Apparat an die Langschwelle angeschraubt; jedoch liegt der

Stöpsel d nicht unmittelbar an der Langschwelle an,

sondern es ruht auf demselben noch ein Guſseisenstück, dessen Form sich nach der

Querschnittsform der Langschwelle richtet und welches gleichzeitig durch einen

untergelegten Gummiring den Stöpsel d vor Sand

schützt.

Dieser neue Schienencontact-Apparat ist in Folge seiner Lage unter der Schiene,

wodurch derselbe fast völlig im Erdreiche vergraben ist, und wegen seiner sehr

soliden Bauart äuſseren Beschädigungen z.B. durch vom Zuge herunterhängende Ketten,

durch zu tief ausgelaufene Radreifen, durch unvorsichtiges Schienenstopfen oder

durch Festfrieren der beweglichen Theile entzogen. Es kann ferner bei diesem

Apparate nicht, wie bei anderen mit Quecksilber arbeitenden Contacten, das

Quecksilber sich im Laufe der Zeit an der Contact gebenden Oberfläche oxydiren und

mit einer schlecht leitenden Schicht bedecken, wodurch eine mangelhafte

Contactbildung hervorgerufen werden kann. Denn bei jedem hinüberrollenden Zuge füllt

sich das kleine Kelchgefäſs r tibervoll; das

Quecksilber läuft über den Rand und wirft die etwa vorhandene leichtere Oxydhaut in

den Topf G, wo sie unschädlich ist. Das aus der Röhre

f1 aufsteigende und

Contact gebende Quecksilber ist somit stets rein und metallisch blank.

Die Forderung, daſs derartige Einrichtungen nur durch einen wirklichen Eisenbahnzug,

nicht aber schon durch Draisinen und Bahnmeisterwagen in Gang kommen, war bei den

mit Hebeln arbeitenden Radcontacten überhaupt nicht zu erreichen. Der

vorgeschriebene Quecksilbercontact gibt aber in diesem Falle keine Anzeige, weil so

verhältniſsmäſsig geringe Lasten nicht im Stande sind, die Fahrschiene so durchzubiegen, daſs ein

wirksames Steigen der Quecksilberoberfläche in dem Röhrchen erfolgen könnte, und man

überhaupt auch in der Lage ist, durch die einzustellende Entfernung zwischen dem

Contactstifte und der Quecksilberoberfläche jede gewünschte Empfindlichkeit oder

Unempfindlichkeit zu erzielen. Durch Weglassung des Kelches wird es auch ermöglicht,

jeden Stoſs, also das Durchlaufen jedes einzelnen Rades, anzugeben, sobald dies etwa

erwünscht sein sollte. Da alle beweglichen Theile fehlen, kommen Unterhaltungskosten

ganz in Wegfall.

In der Patentschrift sind noch einige Abänderungen der vorstehend beschriebenen

Anordnung angegeben.

Tafeln