| Titel: | Ueber Neuerungen an Elektromotoren (Dynamomaschinen). |

| Fundstelle: | Band 261, Jahrgang 1886, S. 405 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Elektromotoren

(Dynamomaschinen).

(Patentklasse 21. Fortsetzung des Berichtes Bd.

254 S. 465.)Vgl. auch Hochhausen 1885 255 45. 258 * 256. Gaulard 1885 255 * 162. Mather und Platt 1885 256 190. Gérard 1885 256 * 313. Aboilard

bezieh. Trouré 1885 256

* 501. Bollmann 1885 256

565. Goolden und Trotter 1885 257 * 103. Jones 1885 257 * 280.

Joel 1885 257 * 507.

Sprague 1886 259 *

358. Bayley 1886 259

429. Neuerungen an Stromsammlern 1886 260 * 74. Zipernowshy und Déri

1886 260 188. Reckenzaun

1886 260 * 305.

Mit Abbildungen auf Tafel

26 und 31.

Ueber Neuerungen an Elektromotoren (Dynamomaschinen).

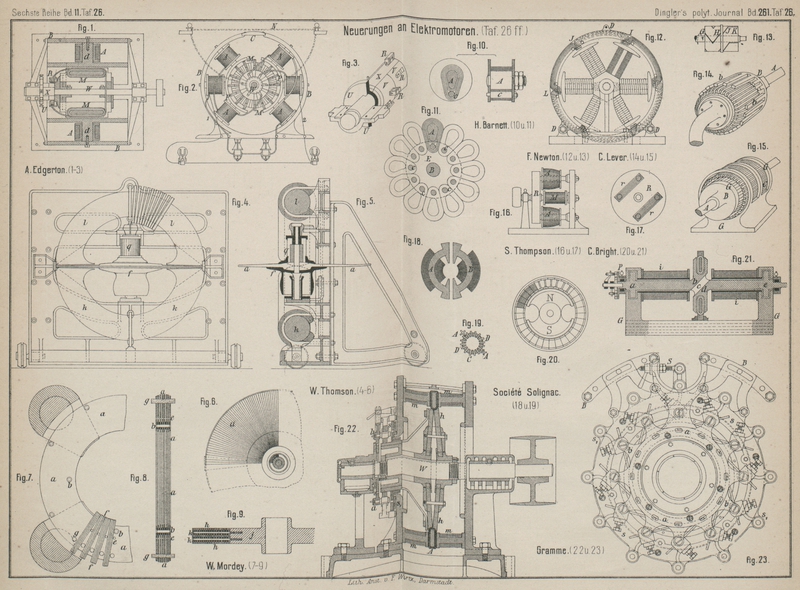

A. H. Edgerton in Philadelphia (Englisches Patent 1883

Nr. 3001) verwendet als Magnetträger zwei halbcylindrische, einander gegenüber

stehende Schalen B (Fig. 1 und 2 Taf. 26), welche

vortheilhaft mit der Fuſsplatte des Elektromotors aus einem Stücke gegossen, am

oberen Theile aber durch eine Platte C von

nichtmagnetischem Materiale verbunden sind. Concentrisch zu den Schalen B und mit denselben fest verbunden sind die beiden

halbkreisförmigen Polstücke P angebracht, die einen

Zwischenraum oder eine neutrale Zone zwischen ihren Enden lassen. Jedes Polstück ist

mit drei, oder mit Reihen von drei radial gestellten Kernen d versehen, die mit den Polstücken aus dem Ganzen hergestellt werden und

rechteckigen Querschnitt mit abgerundeten Ecken besitzen. Die isolirten Leiter sind

auf mit Flanschen versehene Spulen A von Messing oder

anderem nichtmagnetischen Materiale gewickelt, die über die Kerne d geschoben werden, bevor man diese mit den Schalen B verbindet. Der Anker ist aus Bogenstücken M zusammengesetzt, welche mittels radialer Flanschen

unter einander verbunden und an Naben oder scheibenförmigen Platten von Messing o.

dgl. befestigt und durch diese mit der Achse W so

verbunden sind, daſs ein Raum zwischen denselben verbleibt. Die Stücke M können mit Hilfe von Speichen befestigt werden,

welche paarweise an den Naben vorspringen und zwei benachbarte Flanschen der Stücke

M umfassen. Ein mittlerer, radial vorspringender

Ansatz theilt jedes Bogenstück so, daſs zwei besondere Spulen aufgewickelt werden

können.

Bei einer anderen Construction sind die Stücke M

eingekerbt, in radiale Aussparungen der Naben eingelassen und durch Bolzen

befestigt. Die Enden der beiden diametral gegenüber liegenden Spulen des Ankers

sind, wie Fig.

1 zeigt, mit einander verbunden; die beiden anderen Enden sind an zwei

gegenüber liegenden Klemmschrauben befestigt, welche von einer isolirenden, an den

Enden der Naben des Ankers befestigten Platte vorspringen. Jede der Klemmschrauben

besteht aus einem Gehäuse, welches einen Rahmen enthält, der die Achse einer

Contactrolle R (Fig. 3 Taf. 26) trägt und

durch eine Feder nach auſsen gedrückt wird, wobei sich die Achse in entsprechenden

Schlitzen des Gehäuses führt. Diese Contactrollen

laufen auf der Oberfläche eines feststehenden Stromsammlers (Commutators), welcher an einer vom Lager der Achse vorstehenden Docke

befestigt ist. Auf dieser Docke ist eine Scheibe von Ebonit befestigt, welche den

Kopf U des Stromsammlers bildet und mit einer Reihe von

Klemmschrauben versehen ist. Die Docke selbst ist von einer Ebonithülse dicht

umschlossen, die eine vorspringende röhrenförmige Nabe des Kopfes U bildet. Diese Röhre ist von einem hohlen

Kupfercylinder umgeben, welcher der Länge nach in zwei gröſsere Bogenstücke V getheilt ist, entsprechend dem magnetischen Felde,

und in zwei kleinere Bogenstücke X, welche der

neutralen Zone entsprechen. Die gröſseren Stücke V

können, wie die Fig.

3 zeigt, in eine rechte und linke Reihe getheilt sein. Die Scheidewände

zwischen den einzelnen Bogenstücken sind von Glas oder Glimmer hergestellt; die

Stücke selbst sind mit den an U befestigten

Klemmschrauben verbunden.

Wird ein einfacher äuſserer Stromkreis gewünscht, so werden entweder die rechte und

linke Reihe der Stücke V unter sich, oder die diagonal

gegenüber stehenden Reihen unter einander verbunden und der Arbeitstromkreis,

welcher die Feldmagnete umschlieſst, mit zwei Klemmschrauben des Kopfes 17, die

ihrerseits mit zwei diametral entgegengesetzten groſsen Bogenstücken verbunden sind.

Durch Verbindung der beiden gegenüber liegenden kleinen Stücke X werden die Magnetspulen A in dem Augenblicke entmagnetisirt, wo sie durch die neutrale Zone des

Feldes gehen. Diese beiden Stücke X können auch durch

einen durch die punktirten Linien N (Fig. 2) angedeuteten

äuſseren Hilfsstromkreis verbunden werden.

Werden zwei äuſsere Hauptstromkreise verlangt, so wird die in Fig. 2 mit 1 und 2 bezeichnete

Schaltung der Stromkreise gewählt. Der Stromkreis 2 ist

mit zwei Klemmschrauben verbunden, welche mit den gegenüber stehenden groſsen

Bogenstücken V verbunden sind, und schlieſst die zwei

mittleren Spulen der Feldmagnete ein, während der Stromkreis 7 mit den beiden

übrigen Klemmschrauben verbunden ist und die übrigen Spulen einschlieſst.

H. T. Barnett in London (Englisches Patent 1883 Nr. 804)

hat eine Dynamomaschine entworfen, deren Anker aus einer

Anzahl Spulen besteht, welche auf keilförmige Kerne A (Fig.

10 und 11 Taf. 26) gewickelt werden, die mit einer festen und einer abnehmbaren,

oder auch mit zwei abnehmbaren Flanschen versehen sind. Nachdem auf diese Kerne

Draht oder ein anders gestalteter Leiter aufgewickelt ist, werden die Bolzen c parallel zum Kerne A in

passende Löcher der Flanschen eingesetzt und dann die Wickelung beendet. Diese

Spulen werden entweder mit Cement überzogen, oder mit Draht gebunden und von den

Kernen abgenommen; sie werden nun mit Hilfe der Bolzen c an einer Scheibe E (Fig. 11) befestigt, die

mittels einer auf der Achse B befindlichen

Schraubenmutter gegen eine andere Scheibe gedrückt wird, welche mit ebenso vielen,

die Bolzen c aufnehmenden Löchern versehen und auf die Achse B aufgekeilt ist. Die Spulen können parallel oder

hinter einander geschaltet werden, da die eine Reihe von ähnlichen

Verbindungsstücken mit dem Metalle der Maschine oder mit dem Stromsammler oder einem

isolirten Metallringe verbunden ist, die andere Reihe dagegen mit einem isolirt auf

der Achse sitzenden Ringe. Als geeigneter Stromsammler werden zwei Metallringe

vorgeschlagen, welche mit Zähnen in einander greifen; die Bürsten ruhen bei gleich

gerichtetem Strome auf diesen Zähnen, bei Wechselströmen auf den Ringen. Die Kerne

der Spulen werden aus einem fein vertheilten magnetischen Materiale gebildet; die

einzelnen Körner desselben sind durch einen Firniſsüberzug von einander isolirt und

durch Pressen in geeigneten Formen in die gewünschte Gestalt gebracht; dies wird am

einfachsten dadurch erzielt, daſs man die Körner mit erwärmtem Harze oder Schellack

mischt und diese Mischung in die Formen preſst. Auſserdem werden Haare oder Fasern

mit beigemischt, um die Kerne etwas porös zu machen. Die Polstücke der Magnete

werden in ähnlicher Weise hergestellt.

Die von F. M. Newton in Belfast (Englisches Patent 1883

Nr. 867) angegebenen Neuerungen beziehen sich auf Stromsammler und Anker. Der erstere wird für

jedes Paar von Abschnitten des Leiters des Ankers aus einem Kupferrohre hergestellt,

welches auf einem isolirenden Materiale befestigt und durch schräge Schnitte in 4

Theile getheilt ist. Diese Schnitte sind unter einem solchen Winkel zur Achse

geführt, daſs jeder Abschnitt des Rohres etwa ⅜ des Umfanges umfaſst. Hierdurch

tritt die Gröſse der von den Bürsten berührten Stromsammlerfläche ungefähr in ein

geeignetes Verhältniſs zu dem abgegebenen Strome. Fig. 13 Taf. 26 zeigt

eine abgeänderte Form des Stromsammlers, bei welcher die Schnitte anders gelegt

sind, um die Funkenbildung zu verhindern, was dadurch erzielt wird, daſs die Bürsten

ein Bogenstück an zwei oder mehreren Punkten gleichzeitig verlassen. Die Bürsten

verlassen die Bogenstücke gleichzeitig an den Punkten G

und H oder auf der breiten Strecke JE. Dem Anker gibt Newton

eine Cylinder- oder Trommelform; die Drähte werden der Länge nach entweder auf der

Oberfläche, oder in Längsnuthen gewickelt; sie überschreiten dann, indem sie eine

Sehne des Bogens bilden, das Ende und gehen parallel zur ersten Lage wieder zurück,

gehen dann wieder als Sehne, die jedoch unter einem Winkel gegen die erste Sehne

geneigt ist, über das Trommelende; dann wieder längs des Cylinders und so fort, bis

der Ausgangspunkt erreicht ist. Es können vier oder mehr solcher Wickelungen

ausgeführt werden. Wie Fig. 12 Taf. 26 zeigt,

ist diese Trommel feststehend; innerhalb derselben kreisen die Magnete. In Fig. 12

besteht der Kern der Trommel aus einer Anzahl von einander isolirter Ringe aus

weichem Eisen, welche durch Bolzen D zusammen gehalten

werden, von denen zwei gleichzeitig die Verbindung mit der Grundplatte herstellen.

Die Endringe sind mit einer Anzahl Vorsprünge von nichtleitendem Materiale versehen,

um die Spulen zu

stützen. Die vom Punkte I ausgehende Wickelung geht

zunächst im Inneren des Cylinders, parallel zur Achse, dann über die zwei erwähnten

Stützen nach J, dann weiter auf der Innenseite parallel

zur Achse zurück und nach L u.s.w.

C. Lever in Bowdon (Englisches Patent 1883 Nr. 1198) hat

feststehende Magnete und einen feststehenden Anker, während eine mit einer Platte oder

einem Cylinder von Eisen versehene stählerne oder eiserne Stange zwischen den

Polstücken kreist, um in den Spulen des Ankers Wechselströme zu erzeugen. In Fig. 14 Taf. 26

bezeichnet B den auf die eiserne oder stählerne Achse

A aufgeschraubten Cylinder, welcher durch die

Polstücke der Magnete geht und durch eine Riemenscheibe u. dgl. angetrieben wird.

Der Cylinder ist mit Längsrippen b von verschiedener

Länge versehen, deren Anzahl halb so groſs ist als die der Ankerspulen C (Fig. 15 Taf. 26), welche

auf einen Hohlcylinder von nichtmagnetischem Materiale aufgewickelt sind; dieser

Cylinder wird mittels eines Holzblockes auf der Grundplatte befestigt. Bei der

Anordnung in Fig.

15 sind die Ankerspulen C an den Metallringen

G befestigt; die mit dem Cylinder B versehene Achse A geht

auf jeder Seite durch die gleichnamigen Polstücke eines besonders erregten Magnetes.

Die abwechselnden Spulen des Ankers sind in entgegengesetzter Richtung gewickelt und

in irgend einer geeigneten Weise verbunden. Statt des cylindrischen kann auch ein

scheibenförmiger Anker verwendet werden; eine eiserne, mit radialen Armen versehene

Scheibe, deren Achse durch die gleichnamigen Polstücke der Magnete geht, kreist vor

den Spulen. Wird das die oberen Enden der Magnete verbindende Querstück mit

entgegengesetzter Polarität versehen, so kann es als Erreger für eine Spule benutzt

werden, welche ihrerseits wieder die Feldmagnete erregt.

G. W. Füller in Norwich (Nordamerikanisches Patent Nr.

286414) wählt einen hohlen cylindrischen Anker, dessen

Kern aus einer oder mehreren eisernen, gegen die Ankerachse isolirten Spiralen

besteht, und läſst die in Spulen abgetheilten Windungen sich nach der Länge dieses

Cylinders auf dessen innere und äuſsere Oberfläche erstrecken.

S. P. Thompson (Englisches Patent 1883 Nr. 1639) läſst

Inductoren, welche theils aus Eisen, theils aus

einem nichtmagnetischem Materiale bestehen, zwischen den feststehenden Feldmagneten und Ankerspulen umlaufen. Die Inductoren r (Fig. 16 und 17 Taf. 26)

bestehen aus Eisenblechscheiben, welche an einer Scheibe R von Holz oder anderem nichtleitenden Materiale befestigt sind; der

Magnet M hat zwei Pole und diesen entsprechend sind

zwei Ankerspulen A vorgesehen. – Das Patent umfaſst

gleichzeitig 9 verschiedene Methoden, um die Geschwindigkeit eines Elektromotors zu

reguliren.

Die Société Solignac et Co. in Paris (Englisches Patent

1883 Nr. 2044) bildet den Ankerkern aus zwei

halbkreisförmigen Stücken A und B (Fig. 18 Taf. 26), welche an

beiden Enden mit Flanschen versehen und mit Beibehaltung eines kleinen

Zwischenraumes so an einander gebracht sind, daſs sie einen Ring bilden (vgl. 1884

254 * 473). Die Wickelung erfolgt wie bei dem Gramme'schen Ringe, oder wie bei der Siemens'schen Trommel; oder es ist, wie Fig. 18 zeigt, jeder

halbe Ring mit einer etwa ¼ des ganzen Ringumfanges einnehmenden Wickelung bedeckt.

Die Bürsten werden in einem Durchmesser angeordnet, der rechtwinkelig zu dem durch

die Pole der Magnete gehenden Durchmesser steht. Fig. 19 Taf. 26

veranschaulicht einen besonders für diesen Anker bestimmten Stromsammler; die Bürsten sind durch zwei Getriebe A ersetzt, welche in die durch isolirendes Material D von einander getrennten zahnartig vorstehenden

Abtheilungen C greifen, die mit den Abtheilungen des

Ringes verbunden sind.

C. F. Bright in London (Englisches Patent 1883 Nr. 2280)

gibt seiner Dynamomaschine feststehende Anker- und feststehende Magnetspulen. Die Spulen i (Fig. 21 Taf. 26) der

Magnete sind über feststehende hohle Kerne gewickelt, durch welche eine eiserne oder

stählerne, in nichtmagnetischem Materiale gelagerte Achse geht, die aus zwei durch

ein nichtmagnetisches Stück c verbundenen Theilen ab und de besteht. Die

einander zugekehrten Enden derselben sind bei b und d in Kreisbögen erweitert, während die anderen Enden

der Achse mit den Scheiben a und e versehen sind. Das Gestell G der Maschine trägt sowohl die Lager der Achse, als auch die Spulen i; die Grundplatte des Gestelles kann aus einzelnen

Stahlplatten hergestellt werden, wie die punktirten Linien andeuten. Die Bogenstücke

b und d der Achse

umfassen einen durch nichtmagnetische Lager getragenen Gramme-Ring. Der Sammler

besteht in einer isolirenden Scheibe p, auf welcher

drei concentrische Ringe befestigt sind, von denen der innere und der äuſsere mit

den beiden Klemmschrauben der Maschine verbunden sind. Der innere Ring dagegen ist

in zwei isolirte Hälften getheilt, welche durch entsprechende Verbindungsstücke mit

den Ankerspulen i verbunden sind, und zwar können diese

Verbindungen entweder auſserhalb, oder innerhalb der Spulen liegen. Die auf der

Achse befestigten Bürsten vermitteln den Contact zwischen dem getheilten inneren und

den beiden äuſseren Ringen. Fig. 20 Taf. 26 bietet

eine besondere Ansicht des Ankers, mit einem Theile der Wickelung und den beiden

Polen N und S der

Achse.

Gramme's Dynamomaschine mit

mehreren Polen, für Gleichstrom, besitzt nach der Revue industrielle, 1884 * S. 176 bezieh. Engineering, 1884 Bd. 37 * S. 270 zwei Reihen von je 12 Elektromagneten,

welche an den inneren Flächen der beiden Seitenständer der Maschine in einem Kreise

so angeordnet sind, daſs, wie aus Fig. 22 Taf. 26 zu

entnehmen, zwischen ihren inneren freien Enden der dünne, ringförmige Anker A kreisen kann. Die Pole der Magnete m jeder Reihe sind abwechselnd Nord und Süd; dagegen

stehen sich in beiden Reihen immer gleichnamige Pole

gegenüber. Der Anker

selbst ist auf Holzscheiben h befestigt, die durch

guſseiserne Flanschen mit der Achse W verbunden

sind.

Alle positiven Bürsten werden in festen Hülsen einer metallischen Scheibe s gehalten und ebenso alle negativen Bürsten an einer

zweiten derartigen Scheibe s1 (vgl. Fig. 23 Taf. 26). Diese beiden Scheiben sind mit einander verbunden,

jedoch elektrisch isolirt, können sich auf einem am Ständer der Maschine

angegossenen cylindrischen Ansätze frei drehen und werden mit Hilfe zweier

concentrisch zur Achse geschlitzten Bügel B am Ständer

so befestigt, daſs sie um einen bestimmten Winkel gedreht werden können, falls die

Stellung der Bürsten hinsichtlich der neutralen magnetischen Achse verändert werden

soll. Die Regulirung, Feststellung und Lösung der Bürsten geschieht mit Hilfe von

Stiften, welche in Lagern befestigt sind, die sich an den Umfangen zweier ebenfalls

isolirten, jedoch mit einander verbundenen Scheiben a

und b befinden, die auf einem am Achslager angegossenen

cylindrischen Ansätze drehbar sind. Diese Stifte greifen in Nuthen der Bürstenhalter

und zwar die der einen Scheibe in die positiven, die der anderen in die negativen

Halter, so daſs jede Reihe derselben parallel geschaltet ist.

Gewöhnlich sind die 4 Scheiben, die Bürstenhalter und die Bürsten starr mit einander

verbunden, und um die Bürsten nach einander zu dem oberen Theile des Sammlers zu

bringen, brauchen nur die die ersten Scheiben am Schlitten des Ständers

befestigenden Bolzen herausgezogen zu werden. Die Länge der Bürsten läſst sich nun

genau reguliren, bevor dieselben in ihrem Halter befestigt werden. Ist dies

geschehen, werden die Bolzen wieder eingesetzt und die oberste Bürste in die

günstigste Stellung zur neutralen Linie gebracht, wobei gleichzeitig die übrigen

Bürsten ebenfalls die günstigste Stellung erhalten. Um die Bürsten nun in Thätigkeit

zu setzen, müssen die die Regulirungsstifte tragenden Scheiben etwas gedreht werden,

was mit Hilfe der in Fig. 23 angegebenen,

links von der Mittellinie liegenden oberen Schraube S

geschieht. Die Stifte veranlassen hierbei eine geringe Drehung aller Bürstenhalter

zugleich, so daſs alle Bürsten gleichmäſsig und mit bestimmtem Drucke zum Aufliegen

kommen.

Die in Fig. 4

und 5 Taf. 26

dargestellte dynamo-elektrische Maschine von Will.

Thomson (vgl. Thomson-Houston 1883 250 * 114) besitzt einen scheibenförmigen Anker, dessen Welle senkrecht gelagert ist. Die

Ankerscheibe selbst ist aus 192 radial angeordneten keilförmigen Kupferstangen a (vgl. Fig. 6 Taf. 26) gebildet,

welche in ihrer ganzen Länge von einander isolirt, am äuſseren Ende aber durch einen

Kupferreifen verbunden und gehalten sind. Die inneren Enden sind gleichfalls bestens

isolirt und jede Stange ist mit einem Streifen des Stromabgebers q verbunden. Die Stangen des Ankers haben auf der

ganzen Länge gleichen Querschnitt, sind also nach der Mitte hin schmäler, aber

höher. Diese Ankerscheibe von 120cm Durchmesser

kreist zwischen den Polen zweier halbkreisförmigen kräftigen Elektromagnete k und l. Die Ankerwelle

trägt unterhalb der Ankerseheibe f die Betriebscheibe,

dagegen oberhalb den Stromabgeber q, auf welchem zwei

in den Figuren nicht dargestellte, diametral gegenüber stehende Bürsten schleifen.

(Vgl. Centralblatt für Elektrotechnik, 1885 * S.

364.)

W. M. Mordey in Putney (Englisches Patent 1883 Nr. 4419)

verwendet einen Anker, welcher aus dünnen, ringförmigen, von einander isolirten Platten a (Fig. 7 und 8 Taf. 26)

zusammengesetzt ist, welche durch Bolzen oder Nieten b,

die ebenfalls durch Büchsen von nichtleitendem Materiale (Holz o. dgl.) gehen, oder

selbst aus nichtleitendem Materiale bestehen, verbunden sind. Zur Verminderung der

Erwärmung des Ankers sind Luftlöcher e durch die

Platten a gebohrt. Diese Platten sind mit Drahtspulen

f umwickelt, deren einzelne Windungen möglichst

parallel zu der mittleren, radial gerichteten, liegen; bei Herstellung der Spulen

sind dieselben durch hölzerne Pflöcke g getrennt,

welche später entfernt werden.

Fig. 9 Taf. 26

zeigt eine andere Anordnung des Ankers; derselbe besteht nämlich aus einer Anzahl

concentrisch über einander gelegter, isolirter Ringe h

von weichem Eisen, welche durch radiale, in isolirenden Hülsen steckende Bolzen k mit der bronzenen Nabe j

verbunden sind.

Wie aus Fig. 7

ersichtlich, besitzt die Maschine 4 Magnetpole, abwechselnd Süd und Nord, zwischen

welchen der Anker kreist.

(Fortsetzung folgt.)