| Titel: | Ueber Neuerungen an Wasserleitungsventilen. |

| Fundstelle: | Band 261, Jahrgang 1886, S. 415 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an

Wasserleitungsventilen.

(Patentklasse 85. Fortsetzung des Berichtes Bd.

259 S. 344.)

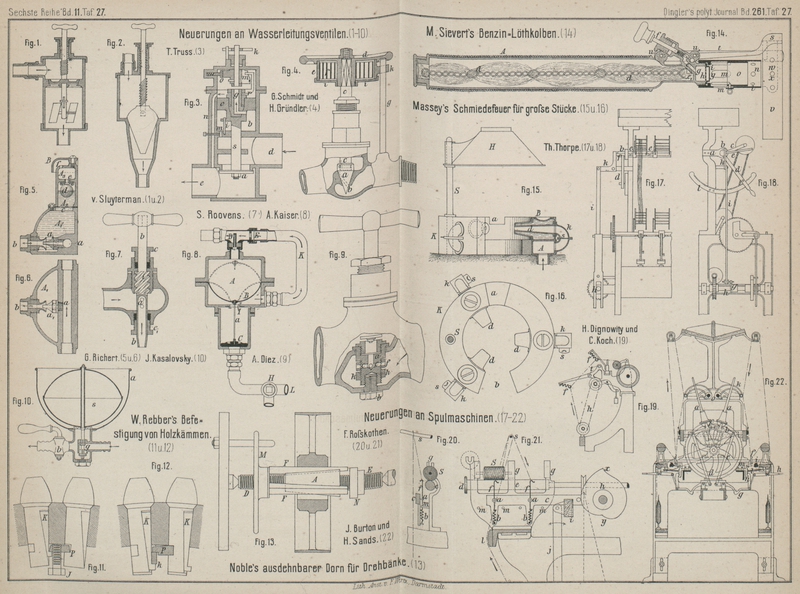

Mit Abbildungen auf Tafel

27.

Neuerungen an Wasserleitungsventilen.

Bei selbstschlieſsenden Ventilen benutzt v. Sluyterman in Altona (* D. R. P. Nr. 36016 vom 13.

December 1885) ein ganz neues Prinzip. Der in Fig. 1 Taf. 27

dargestellte Zapfhahn besitzt ein Niederschraubventil, dessen Ventilspindel durch

den Wasserstoſs, welcher auf an dem unteren Theile der Ventilspindel angeordnete

Flügel wirkt, in Drehung versetzt wird. Die Ventilspindel kann aber auch durch das

Eigengewicht des Ventiles bei entsprechend steilem Gewinde, wie in Fig. 2 Taf. 27

veranschaulicht ist, in Drehung gesetzt werden.

Sobald die Durchfluſsöffnung bei dem allmählich erfolgenden Selbstschlusse fast

versperrt ist, wird die Ventilspindel von dem Muttergewinde frei, indem das Gewinde

auf der Ventilspindel sein Ende erreicht. Der glatte obere Theil der letzteren

gleitet dann frei durch die obere Stopfbüchse, so daſs der Wasserdruck bezieh. das

Eigengewicht des Ventiles den völligen Schluſs herbeiführt. Das Oeffnen erfolgt

durch Hochziehen mit folgendem Hochdrehen der Ventilspindel. Durch entsprechende

Wahl der Steigung und Länge des Schraubengewindes, durch entsprechende Anordnung des

Gewichtes des Ventiles und der Gröſse der Flügel ist der schnellere oder langsamere

Verschluſs zu bewirken, entsprechend dem geringeren oder stärkeren Drucke in der

Wasserleitung.

Eine ebenfalls von bekannten Anordnungen abweichende Einrichtung besitzt das selbstschlieſsende Ventil von Th. S. Truss in London (* D. R. P. Nr. 33806 vom 21. November 1884). Das

eigentliche Ventil a (Fig. 3 Taf. 27) ist durch

eine Spindel s mit einem Kolben c verbunden, der in einem Cylinder b gleitet,

welcher unten durch die Oeffnung m mit der

Zufluſsleitung d und oben durch den Kanal n mit der Abfluſsleitung e

verbunden ist. Die Oeffnung m kann durch eine Schraube

verengt oder erweitert werden und man hat es hierdurch in der Hand, die Eröffnungs-

bezieh. Schluſsdauer des Ventiles zu regeln. Der Kolben c wird durch den Stift i gerade geführt, so

daſs derselbe sich nicht drehen kann. In dem Kolben c

ist ein Hahnküken g mit einer Winkelbohrung angeordnet,

wodurch der Raum unter dem Kolben mit dem Raume über demselben in Verbindung gesetzt

werden kann. Die Drehung des Kükens g erfolgt durch den

Arm r, welcher in einen keilförmigen Schlitz des Kopfes

m1 eingreift, der

mittels des Armes k gedreht wird. In der gezeichneten

Stellung des Kükens g kann das unter dem Kolben c befindliche und das durch m ununterbrochen zuströmende Wasser durch das Küken g über den Kolben c und

durch n in den Ausfluſs e

entweichen. In Folge dessen öffnet der Wasserdruck das Ventil a, wobei der Kolben c nach

unten geht. Der Arm r des Halmkükens wird aber

gezwungen, die schiefe Fläche des Einschnittes an m1 herunterzugleiten, und da der Kopf m1 von einem Hemmstifte

o festgehalten, der Kolben c aber gerade geführt wird, so muſs sich g

schlieſsen. Ist dies aber geschehen, so kann das durch m unter den Kolben tretende Wasser nicht mehr entweichen: es hebt den

Kolben c und schlieſst damit das Ventil a. Um letzteres wieder zu öffnen, dreht man den Kopf

m1 bezieh. das

Hahnküken g, worauf sich das beschriebene Spiel

wiederholt. Das Hahnküken kann auch seitwärts im Gehäuse liegen und wird dann von

einer am Kolben c befestigten Gabel gedreht.

Bei dem selbstschlieſsenden Ventile von G. L. Schmidt und H.

Grundier in Frankfurt a. M. (* D. R. P. Nr. 35814 vom 11. August 1885) ist,

wie aus Fig. 4

Taf. 27 zu entnehmen, ein Kegel a angeordnet, welcher

in seinem Sitze dicht eingeschliffen ist. Der Kegel a

ist aus irgend einem im Vergleiche zum Sitze weicheren Metalle hergestellt und mit

der Spindel c verbunden. Auf letzterer ist das

Handrädchen d fest angebracht, zwischen welchem

einerseits und der Bodenplatte i andererseits das

Federgehäuse e liegt. An demselben befindet sich ein

Ohr k, durch welches die mit dem Ventilkörper fest

verbundene Stange g hindurchgeht, wodurch das

Federgehäuse gegen Drehung gesichert ist. Die in dem Gehäuse e befindliche Feder f ist einerseits mit der

Nabe des Handrädchens d, andererseits mit dem Gehäuse

e fest verbunden, so daſs bei einer Umdrehung des

ersteren von rechts nach links eine erhöhte Spannung der Feder f eintritt, durch welche, sobald man das Rädchen d losläſst, dieses und damit der Kegel a in die alte Lage zurückgeführt wird. Hierdurch wird

das geöffnete Ventil wieder geschlossen und das Wasser abgesperrt. Um jeden

Rückschlag auszuschlieſsen, ist der Kegel a bei b quer durchbohrt und zwar in der Weise, daſs das

Wasser so lange, als der Kegel a nicht vollständig in

seinem Sitze liegt, durch diese Bohrung zur Ausfluſsstelle treten kann. Ist aber der Kegel

a ganz in den Sitz eingetreten, so wird durch

diesen auch die Oeffnung b geschlossen, so daſs jetzt

volle Absperrung des Wassers eintritt.

Um bei Wasserleitungsventilen mit Gummidichtung einen

langsamen Schluſs zu erzielen, gibt Heinr. Kaiser in Höchst a. M. (* D. R. P. Nr. 34670 vom

22. Juli 1885) der Sitzfläche oder der Ventilfläche, welche aus Metall bestehen,

eine wellenförmige Gestalt, so daſs die Wellen radial liegen. Wird nun ein

derartiges Ventil geschlossen, wobei sich die Gummidichtung auf die ihr gegenüber

liegende Wellenfläche legt, so kann beim beginnenden Schlusse noch Wasser durch die

Wellenthäler durchdringen. Die Durchgangsöffnungen verkleinern sich aber in

demselben Maſse, als der Wasserdruck auf das Ventil gröſser wird, weil dieser die

Gummidichtung immer tiefer in die Wellenthäler drückt, bis letztere ganz ausgefüllt

sind und damit der Schluſs des Ventiles beendet ist.

Gust. Richert in Gothenburg, Schweden (* D. R. P. Nr.

34876 vom 26. September 1885) ordnet zur Vermeidung von

Wasserstöſsen vor jedem Ausfluſshahne einen besonderen Apparat an. Der Einlaſskanal a (Fig. 5 und 6 Taf. 27) des Apparates

wird an die Wasserleitung angeschlossen, während mit dem Auslaſskanale b der Abfluſshahn verbunden wird. Der Auslaſskanal b ist nach innen trichterförmig erweitert und die mit

dem Kanäle a in Verbindung stehende Düse a1 mündet in diese

Erweiterung von b aus und bildet einen Strahlapparat, der mit der unteren Abtheilung A1 des Apparates

verbunden ist. Zwischen diese und die Abtheilung A2 ist eine fein durchlochte Scheidewand c eingeschaltet und eine Luftauslaſsöffnung e gestattet die Verbindung der Abtheilung A2, in welcher eine

Schwimmkugel d aus Kautschuk zum Verschlüsse der

Oeffnung e angeordnet ist, mit der oberen Abtheilung

A3, deren Luftloch

f nach auſsen unter der Kappe B ausmündet. Bei geschlossenem Hahne füllt das Wasser

die Räume A1 und A2 und drückt dann die

Schwimmkugel d gegen die Oeffnung e. Oeffnet man nun den Leitungshahn, so strömt das

Wasser durch den Strahlapparat a1

b aus und dadurch wird aus der Abtheilung A2 das Wasser

vollständig und aus der Abtheilung A1 zum Theile entfernt. In Folge dessen fällt die

Schwimmkugel d und das Luftloch e ist dann offen. Schlieſst man jetzt den Hahn, so strömt das Wasser von

a nach A1 über und drückt einen Theil der Luft durch e und f aus dem Apparate

hinaus. Das Wasser tritt dann durch c mit verminderter

Geschwindigkeit in A2,

hebt die Schwimmkugel d und drückt diese gegen die

Oeffnung e. Die nunmehr in A2 gänzlich abgesperrte Luft nimmt mit der

Schwimmkugel den letzten Rest der lebendigen Kraft des Wassers auf, so daſs in der

Leitung selbst ein Rückschlag nicht auftritt.

Bei dem Hahne von Louis

Roovens in Lüttich (* D. R. P. Nr. 36254 vom 4. Februar 1886) ist, wie in

Fig. 7

Taf. 27 veranschaulicht, das Küken durch die cylindrische Stange b ersetzt, welche in ihrem unteren Theile hohl und mit Oeffnungen

a versehen ist. Die Stange b wird durch eine Schraube i mit steilem

Gewinde geführt und ihr Durchgang im Hahnkörper ist mittels zweier Stopfbüchsen c und c1 abgedichtet. Die Oeffnungen a sind derart angeordnet, daſs sie, wenn die Schraube

i ganz heruntergedreht ist, vollständig in die

Stopfbüchse c1

eintreten, wodurch der Hahn geschlossen wird.

Um Ventile zum Durchlassen einer bestimmten Wassermenge

einzurichten, aus denselben bei kalter Witterung eine kleine Wassermenge behufs Vermeidung des Einfrierens ausflieſsen zu lassen und

den Ventilsitz nach Belieben herausnehmen und auswechseln zu können, gibt Aug. Wilh. Diez in München (* D. R. P. Nr. 33244 vom 12. April 1885) die

in Fig. 9 Taf.

27 dargestellte Einrichtung an. Der Durchgang des Wassers durch das Ventil wird

dadurch ermöglicht, daſs im oberen Theile des Ventilstockes a mehrere in einem Punkte sich vereinigende Kanäle c angebracht werden, welche dem Wasser den Austritt gestatten. Zur

Regelung des Wasserdurchflusses dient der Ring f,

welcher auſserhalb der Kanäle c auf einem Gewinde liegt

und die gleichen Oeffnungen besitzt. Um das Einfrieren der Leitung zu verhüten, ist

der Kanal h im Ventilstocke a angebracht, welcher dem Wasser den Ausfluſs durch die Schraube b gestattet. Auch dieser Kanal h kann mittels des zweiten Ringes k geöffnet

oder geschlossen werden.

Behufs Herausnahme des Ventilsitzes aus dem Gehäuse ist der Ventilsitz in den

Ventilstock a eingeschraubt. Der Sitz kann aber auch an

den Ventilstock a angegossen bezieh. Sitz und

Ventilstock a können aus einem Stücke hergestellt sein.

Sind nun irgend welche Ausbesserungen nöthig, so wird, ohne daſs das Ventil

abgenommen zu werden braucht, der Ventilstock herausgenommen und es kann eine neue

Sitzfläche durch Abfräsen hergestellt, oder es können neue Theile eingesetzt,

eingelöthet oder aufgeschraubt werden.

Alex. Kaiser in Freiburg, Schweiz (* D. R. P. Nr. 34340

vom 14. August 1884) hat einen Apparat für beschränkte

Entnahme von Flüssigkeilen aus Leitungen angegeben. Ueberschreitet nämlich

die Wasserentnahme die festgesetzte Grenze, so wird die

Leitung selbstthätig abgestellt. Zur Wiedereröffnung der Leitung ist dann die

Umstellung eines besonderen Hahnes erforderlich. Der Apparat, welcher im Anfange der

Leitung, bei Hauswasserleitungen also hinter dem Haupthahne eingeschaltet wird,

besteht aus einem Gehäuse mit zwei Abtheilungen A und

a (Fig. 8 Taf. 27). Beide

sind durch eine elastische Wand B gegen einander

abgeschlossen und stehen nur in Verbindung durch das Umgangsrohr K und ein mit der kleinen Oeffnung D versehenes Röhrchen. Mit der Wand B ist ein Ventil C

verbunden, welches sich entweder gegen einen unteren, oder gegen einen oberen Sitz

legt.

Der Raum A faſst eine bestimmte Menge

der die Leitung K durchlaufenden Flüssigkeit und es

erfolgt bei jedem Durchflusse in K eine entsprechende

Entleerung des Raumes

A durch die bemessene Oeffnung D, während die Wiederfüllung selbstthätig in den

Zwischenräumen, wo kein Durchfluſs in K stattfindet,

bewirkt wird. Die Entleerung von A wird dadurch

herbeigeführt, daſs die Wand B in Folge des

Druckunterschiedes während des Durchflusses in K steigt

und somit die über ihr befindliche Flüssigkeit durch die Oeffnung D in K hinausdrängt. Ist

nun die Oeffnung D z.B. 10 mal kleiner als die

Durchlaſsöffnung der Leitung K, so ist es klar, daſs,

bis der Raum A sich vollständig entleert hat, ein Theil

Wasser durch die Leitung K durchflieſsen wird, welcher

sich zum Inhalte des Raumes A annähernd verhält wie die

Durchlaſsöffnung von K zu derjenigen von D. Dauert nun eine Wasserentnahme so lange, bis der

Raum A sich entleert hat, so ist die festgestellte

Wassermenge verbraucht und die selbstthätige Abstellung des Zuflusses in K erfolgt dadurch, daſs das Ventil C nun die Durchlaſsöffnung I abschlieſst; wenn dagegen die Wasserentnahme ohne zeitweises

Zuschlieſsen der Abfluſshähne nicht so lange dauert, daſs der Raum A sich gänzlich entleeren kann, so fällt das Ventil C und mit diesem die Wand B nach jeder Entnahme in die ursprüngliche Lage zurück, wobei sich

zugleich der Raum A wieder füllt. (Die punktirten

Linien in Fig.

8 geben die Stellungen der Wand B am Beginne

des Steigens des Ventiles und am Schlusse desselben an.) In diesem Falle ist die

Benutzung der Wasserleitung für den Verbraucher eine scheinbar unbeschränkte, da er

nie in die Lage kommt, durch eine besondere Umstellung des Hahnes H den Zufluſs wieder herstellen zu müssen. Also nur bei

einem die bestimmte Menge überschreitenden

Mehrverbrauche wird der Zufluſs des Wassers durch den Apparat abgestellt

und nur in diesem Pralle ist der Verbraucher gezwungen, von dem Einstellhahne H (einem Dreiwegehahne) Gebrauch zu machen.

Bei der Stellung Fig. 8 besteht die

Verbindung zwischen der Hauptleitung L und dem

Apparate; bei einer Drehung von H um 90° nach links ist

die Verbindung mit der Hauptleitung geschlossen und der Apparat mit dem äuſseren

Raume in Verbindung gebracht. Bei letzterer Stellung des Einstellhahnes wirkt die

Wassersäule in der Leitung K rückwärts auf das Ventil

C, das dadurch von seinem Sitze ab in seine

ursprüngliche Lage zurückgebracht wird. Dreht man nun den Einstellhahn H wieder zurück, so ist die Verbindung von L mit K wieder

hergestellt.

Das Umstellen des Hahnes H, welches

bei Ueberschreitung des bestimmten Verbrauches erforderlich ist, um den Zufluſs des

Wassers wieder herzustellen, besteht demnach darin, den Einstellhahn H zuerst für eine kurze Dauer in die eine Stellung zu

bringen, damit das Ventil C sich von seinem Sitze

losmachen kann, und darauf den Hahn H

zurückzudrehen.

Um dem Apparate eine möglichst groſse Empfindlichkeit zu geben,

wird das Uebergewicht des Ventiles C und der Stange a möglichst klein gehalten, und zugleich eine

Regulirscheibe E in die Leitung K, und zwar vor D, eingeschaltet. In Fällen,

wo ein kleines beständiges Durchflieſsen des Wassers, z.B. von 20l stündlich, gestattet werden kann, wird der

Einstellhahn H entbehrlich und durch eine entsprechende

kleine Oeffnung an dem Ventile C ersetzt. In diesem

Falle ist nur ein kurzer Schluſs der gewöhnlichen Ausfluſshähne nöthig, um den

Wasserzufluſs wieder zu erzielen, wenn derselbe durch den Apparat abgestellt worden

ist; denn sobald der Druck über und unter dem Ventile C

wieder der gleiche ist, verläſst letzteres in Folge der eigenen Schwere von selbst

seinen Sitz.

Um Flüssigkeiten unter einem bestimmten Drucke und in

bestimmten Mengen in der Zeiteinheit ausflieſsen zu lassen, verbindet J. Kasalovsky in Prag (* D. R. P. Nr. 35315 vom 21.

August 1885) ein Doppelventil g (Fig. 10 Taf. 27) mit

einem in dem offenen Gefäſse a angeordneten Schwimmer s. Wird also der

Ausfluſs durch g stärker, als durch den Hahn b abflieſsen kann, so steigt die Flüssigkeit im

Schwimmergefäſsw, s hebt sich und verengt die

Durchfluſsöffnung. Die umgekehrte Wirkung tritt ein, wenn weniger Flüssigkeit durch

g flieſst, als aus b

abläuft.

Tafeln