| Titel: | Ueber neuere Dampfmaschinen-Steuerungen mit kreisenden Schiebern. |

| Fundstelle: | Band 261, Jahrgang 1886, S. 449 |

| Download: | XML |

Ueber neuere Dampfmaschinen-Steuerungen mit

kreisenden Schiebern.

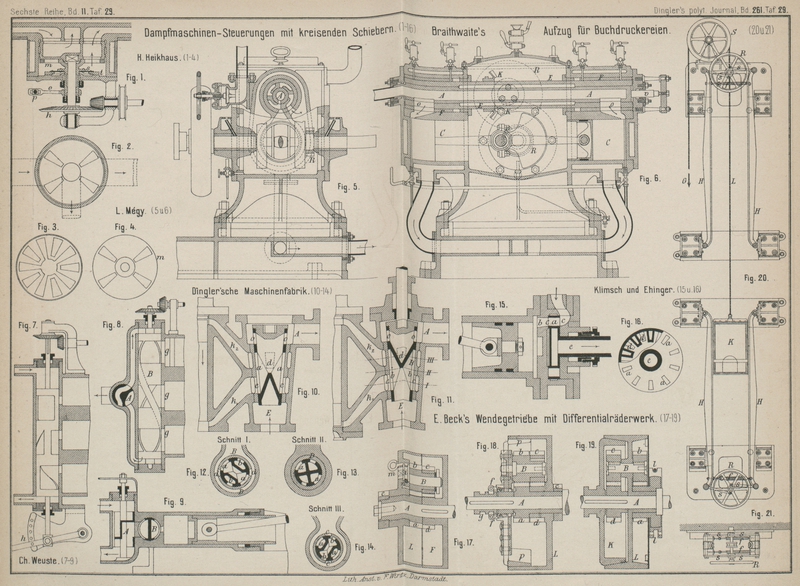

Patentklasse 14. Mit Abbildungen auf Tafel 29.

Neuere Dampfmaschinensteuerungen mit kreisenden

Schiebern.

Dampfmaschinensteuerungen mit beständig kreisenden Schiebern oder Hähnen zur

Dampfvertheilung besitzen den Steuerungen mit schwingenden oder hin- und hergehenden

Dampfvertheilungsorganen gegenüber, mögen letztere nun Schieber oder Ventile sein,

den namentlich für schnell laufende Maschinen in Betracht kommenden groſsen Vorzug

der Einfachheit des Betriebes und der Ruhe des Ganges, welche selbst bei

allmählicher Abnutzung des Betriebsmechanismus nicht wesentlich gestört werden kann,

sowie insbesondere noch des Wegfalles aller abwechselnd nach der einen und wieder

nach der anderen Seite auftretenden Massenwirkungen, durch welche bei rasch gehenden

Schieber- und Ventilsteuerungen bald todter Gang in den Gelenken und eine

beträchtliche Störung der genauen Thätigkeit der Steuerorgane herbeigeführt wird.

Freilich steht dem die Schwierigkeit gegenüber, solchen kreisenden Schiebern oder

Hähnen einen dauernd sicheren dampfdichten Schluſs zu verschaffen, und diese

Schwierigkeit ist es hauptsächlich, welche bisher denselben ebenso sehr wie den

rotirenden Dampfmaschinen als solchen im Wege gestanden hat und noch steht. Immerhin

aber hat das Bedürfniſs nach sehr schnell laufenden Dampfmaschinen, welches

namentlich in neuerer Zeit durch die Verbreitung der Dynamomaschinen für elektrische

Beleuchtung u.s.w. wesentlich gesteigert wird, dazu gedrängt, bereits vielfach

gemachte Vorschläge zu solchen SteuerungenVgl. Uebersicht 1874 213 * 266. Musil 1876 221 * 2.

Luschka 1876 221

* 4. Emmericher Maschinenfabrik 1878 228 * 289. Camin und

Neumann 1878 230

* 113. Behne und Siegel 1880 230 * 94. 1881 240 * 250. 1882 246 *

447. Siller 1880 237

* 98. Calow. 1881 239 * 253. M. Kohn 1881 240 * 1. W. Meyer

1886 260 * 357. weiter auszubilden. Im

Nachstehenden sind einige neuere Constructionen von Steuerungen mit kreisenden

Schiebern oder Hähnen beschrieben.

Heinr. Heikhaus in Düsseldorf (* D. R. P. Nr. 19263 vom

22. November 1881) benutzt einen Drehschieber mit auf

demselben ruhender verstellbarer Expansionsplatte. Dieser Schieber wird

durch zwei Kegelräderpaare von der Kurbelwelle der Maschine her getrieben. Fig. 1 bis 4 Taf. 29

veranschaulichen die getroffene Anordnung und zwar zeigt Fig. 1 den

Längsdurchschnitt der Steuerung, Fig. 2 den

Schieberspiegel, Fig. 3 die obere Ansicht des Schiebers, Fig. 4 die der

Expansionsplatte. Der Schieberspiegel enthält für jeden Dampfeinströmkanal zwei

Oeffnungen und in der Mitte zwischen denselben befindet sich die kreisförmige

Ausblaseöffnung. Der Drehschieber besitzt dagegen fünf Durchlaſsöffnungen für den

Dampfeintritt und dazwischen fünf entsprechende Aushöhlungen für den Dampfaustritt,

letztere stehen sämmtlich mit der runden Mittelöffnung in Verbindung. Wenn zwei

Durchlaſskanäle des Schiebers auf der einen Seite mit den Oeffnungen im Schieberspiegel

zusammenfallen, steht die andere Cylinderseite mit den Ausblaseöffnungen in

Verbindung. Da 5 Oeffnungen im Drehschieber vorhanden sind, so kann also dessen

Umlaufsgeschwindigkeit gegen jene der Schwungradwelle im Verhältnisse von 1 zu 5

verringert werden.

Die Absperrung des Dampfes zur Erzielung von Expansion vermittelt die besondere

Expansionsplatte m, welche sich durch eine Gegenplatte

t mit einer dünnen, zwischengeschalteten

elastischen Scheibe s an eine bearbeitete Ringfläche

des Schieberkastendeckels anlegt, um die Schieber wenigstens theilweise vom

Dampfdrucke zu entlasten. Die Platte m besitzt vier

radiale, ganz den Dampfeintrittsöffnungen im Schieberspiegel entsprechend

angeordnete Durchlaſsöffnungen. Die Achse dieser Platte ist hohl und an die letztere

setzt sich ein Rohr an, durch welches, mittels einer Stopfbüchse abgedichtet, die

Achse des Schiebers nach auſsen geht, wo dieselbe von den Kegelrädern h ihre Bewegung erhält. Die Expansionsplatte m erhält keine stetige Drehung; dieselbe wird vielmehr

durch Vermittelung des Armes o und einer an demselben

bei p angreifenden Schraubenspindel, welche von einem

indirekt wirkenden Regulator bald nach rechts, bald nach links bewegt wird, nur um

kleine Winkel verdreht, wodurch das frühere oder spätere Abschlieſsen des

Dampfeintrittes bewirkt wird.

Die Steuerung einer einfach wirkenden Dampfmaschine mit drei

Cylindern bewirkt Chr. Weuste zu Mülheim a. d.

Ruhr (* D. R. P. Nr. 25381 vom 17. April 1883) durch einen kreisenden Hahn, welchen

er „rohrförmige Steuerwelle mit den Wellenkröpfungen entsprechend spiralförmig

gekrümmter Scheide wand“ nennt. Der Steuerungshahn ist, wie aus Fig. 8 und 9 Taf. 29 zu

entnehmen, in der That ein cylindrisches Rohr B,

welches durch eine spiralförmige Scheidewand in zwei Kammern getheilt wird; diese

Wand muſs natürlich, da die Kurbeln um 120° gegen einander verstellt sind, von Mitte

zu Mitte der Cylinder ebenfalls um 120° verdreht sein. Die beiden Kammern des

Steuerhahnes sind nach entgegengesetzten Seiten hin verschlossen; je nach der

Drehung des Hahnes A dient deshalb entweder die eine,

oder die andere zur Zuführung bezieh. Abführung des Dampfes. Gegenüber den drei

Eintrittsöffnungen g in die drei Cylinder ist der Hahn

B so weit ausgeschnitten, daſs derselbe dort nur

mehr den aus Fig.

9 ersichtlichen I-förmigen Querschnitt behält. Es tritt demnach während

einer Hälfte der Umdrehung Dampf in den Cylinder und während der anderen kann der

Dampf in das Auspuffrohr: entweichen. Die Dampfeintrittsöffnungen g in die Cylinder sind natürlich der Schraubenwindung

der Hahnwand entsprechend schräg angeordnet Durch Umstellung des Hahnes A kann die Bewegungsrichtung der Maschine in

einfachster Weise umgekehrt werden.

Um diese Steuerung auch für Expansion benutzen zu können, wird dieselbe in der Weise

abgeändert, wie Fig.

7 Taf. 29 zeigt. Die Dampfeintrittsöffnungen in die Cylinder werden

entsprechend schmäler ausgeführt und die zugehörigen Oeffnungen des Steuerhahnes

erhalten dreieckige Form, so daſs dieselben, je nachdem der Hahn in seinem Gehäuse

der Länge nach verschoben wird, mehr oder weniger lang dem Dampfe den Durchgang

gestatten. Die Verschiebung erfolgt mit Hilfe eines Handhebels h, der sich auf einem Bogen in verschiedenen Stellungen

festlegen läſst.

Die Drehung dieses Steuerhahnes erfolgt wieder durch Kegelräder von der

Schwungradwelle aus in der Art, daſs die Umdrehungszahlen beider gleich groſs

sind.

Leander Mégy in Paris (* D. R. P. Nr. 29997 vom 12. März

1884) hat für Maschinen mit groſser Umlaufszahl

ebenfalls einen kreisenden Dampfvertheiler entworfen, welcher im Wesentlichen aus

zwei in einander steckenden Hähnen besteht. Fig. 5 und 6 Taf. 29

zeigen die Anwendung dieser Steuerung auf eine zum Betriebe von Elektromotoren

berechnete Dampfmaschine, welche bei 20 bis 25 Pferd Leistung 580 Umdrehungen in der

Minute macht. Eine derartige Maschine ist nach der Revue

industrielle, 1884 * S. 321 auf dem Panzerschiffe Richelieu zum Betriebe der Dynamomaschinen für die elektrische Beleuchtung

aufgestellt.

Alle bewegten Theile der Maschine sind in ein die beiden Cylinder und die Lager der

Schwungradwelle enthaltendes, oben mit einem Deckel versehenes Gehäuse

eingeschlossen. Die beiden Cylinder C sind einfach

wirkend und die mit den Kolben unmittelbar verbundenen Gelenkstangen greifen beide

an dem Kurbelzapfen der Schwungrad welle an. Oberhalb und parallel zu den Cylindern

befinden sich die cylindrisch ausgebohrten, mit einem Futter F versehenen Hahngehäuse, in welchen sich der in Gestalt eines Rohres

ausgeführte Steuerhahn E bewegt; im Inneren desselben

steckt das Rohr A, welches zur Dampfzuleitung dient und

als Expansionsvorrichtung thätig ist, aber die Drehung des Steuerhahnes E nicht mitmacht. Letzterer ist für die

Dampfvertheilung mit je vier Ausschnitten o versehen,

von welchen immer je einer zuerst die Dampfeinströmung, dann aber, wenn die Oeffnung

des Rohres A von dem vorspringenden Lappen bedeckt

wird, den Dampfaustritt vermittelt. Der ausströmende Dampf umspült die Cylinder C und die Steuerhahngehäuse. Auf eine Umdrehung des

Hahnes macht deshalb die Schwungradwelle soviel Drehungen, als im Hahne E Ausschnitte vorhanden sind; seine Drehung erhält der

Steuerhahn durch Zahnräder von der Kurbelwelle aus und zwar durch ein Paar

Stirnräder R und Kegelräder K, deren jedes im Verhältnisse 1 : 2 ins Langsame übersetzt. Zur Erzielung

einer veränderlichen Expansion wird das Rohr A durch

den Regulator etwas hin- und hergedreht. Letzterer besteht in bekannter Weise aus

drei in radialen Schlitzen einer auf der Schwungradwelle sitzenden Scheibe

beweglichen Gewichten, welche durch über Rollen laufende Laschenketten einen Muff

auf der Schwungradwelle verschieben können, während Spiralfedern sich dieser Bewegung

entgegenstellen. Die Bewegung des Muffes wird durch Winkelhebel, eine kurze

Zugstange und einen Arm auf den Zapfen v des Rohres A übertragen.

Der Mégy'sche Hahn kann auch leicht zur Steuerung

mehrerer Cylinder, z.B. bei gekuppelten Maschinen, angewendet werden. Man hat dann

für beide Cylinder nur einen Hahn nöthig.

Die auf dem Richelieu aufgestellte Mégy'sche Maschine soll sich sehr gut bewährt haben,

namentlich in Bezug auf die Fähigkeit der Steuerung, sich dem oft sehr plötzlich in

Folge Auslöschens und Einschaltens von Lampen wechselnden Kraftbedarfe schnell

anzupassen.

Die Dingler'sche Maschinenfabrik in Zweibrücken (* D. R. P. Nr. 32144 vom 2. December 1884)

verwendet den früher in doppelter Anordnung zur Steuerung von Woolf'schen Maschinen benutzten Hahn (vgl. 1873 210 * 1. * 251. 1874 213 * 273) jetzt zur Steuerung einer eincylindrischen doppelt wirkenden Dampfmaschine. Fig. 10 und

11 Taf.

29 zeigen Längsdurchschnitte des Hahnes, wobei der letztere zwei um 90° von einander

abweichende Stellungen einnimmt, wie sie den Kolbenstellungen an den Enden des

Cylinders entsprechen. Während einer Kurbeldrehung vollführt der Hahn nur eine halbe

Umdrehung. Das Küken des Steuerhahnes ist von kegelförmiger Gestalt und derart in

das mit einer entsprechenden Büchse B ausgekleidete

Gehäuse eingesetzt, daſs seine offenen Enden stets mit dem Dampfzuströmungsrohre E bezieh. durch zwei Schlitze o mit dem Abdampfrohre A in Verbindung

stehen. Die Höhlung des Kükens ist durch zwei schräge Wände in vier Räume getheilt,

von welchen die eine durch zwei einander gegenüber stehende Schlitze a mit dem Abblasrohre, die andere aber durch zwei zu

ersteren um 90° versetzte Schlitze b mit dem frischen

Dampfe in Verbindung steht. Zwei einander gegenüber befindliche Oeffnungen c führen durch die Büchse B zum Dampfkanale k1, zwei andere d, gegen die erstere um 90°

versetzt, zum Dampfkanale k2. Fig.

12 bis 14 Taf. 29 zeigen die Vertheilung dieser Oeffnungen in drei Querschnitten

des Steuerhahnes.

Fig. 11

entspricht der Stellung des Kolbens im Cylinder am Ende seines Aufganges. Der

frische Dampf geht nun durch die Schlitze b unmittelbar

in den linken Dampfweg k1 und treibt den Kolben nieder, während die mit den Hahnschlitzen a zusammenfallenden Kanäle d dem Dampfe auf der anderen Kolbenseite erlauben, in das Ausblasrohr A einzutreten. Ist aber der Kolben an das Ende seines

Niederganges gelangt (vgl. Fig. 10), so hat sich die

Kurbelwelle um 180° oder die Spindel des Steuerhahnes um 90° gedreht und die

Stellung des Hahnes zur Büchse B ist dann derart, daſs

durch die Schlitze b und d

frischer Dampf in den Kanal k2 gelangt, während gleichzeitig der Abdampf durch k1 und die Oeffnungen c und a den Weg nach dem

Ausströmungsrohre A findet.

Das rotirende Steuerungsorgan von Klimsch und Ehinger in

Hohenelbe (* D. R. P. Nr. 34751 vom 9. September 1885) ist dem Heckhaus'schen Drehschieber ähnlich, insofern ebenfalls zur

Dampfvertheilung ein kreisender Rundschieber benutzt wird. Die Construction zeigt

allerdings erhebliche Abweichungen. Insbesondere ist bei derselben, wie aus Fig. 15 und

16 Taf.

29 zu entnehmen, der Kreisschieber hohl hergestellt und die ebenfalls hohle Achse desselben als

Abdampfrohr benutzt. Da die Steuerung nur für einfach wirkende Dampfmaschinen bestimmt ist (sie kann natürlich durch

Anbringung eines zweiten Dampfkanales sofort für eine doppelt wirkende Maschine, ja

auch für mehrere Cylinder durch Anordnung mehrerer Kanäle verwendet werden), so ist

nur ein Dampfweg b vorhanden. Diesem Dampfwege

gegenüber mündet in dem Deckel des Schiebergehäuses das Dampfzuströmrohr mit einer

genau entsprechenden Oeffnung c. Der Drehschieber

besitzt nun, gleichmäſsig vertheilt, eine bestimmte Anzahl von Oeffnungen a, welche durch den ganzen Schieber hindurchgehen,

wobei sie durch entsprechende Scheidewände von dem inneren Hohlraume des Schiebers

abgeschlossen sind. Zwischen diesen Oeffnungen aber befindet sich in der unteren

Schieberfläche noch eine gleiche Anzahl von Oeffnungen d, welche nur diese Fläche durchbrechen und somit eine Verbindung mit dem

Hohlraume des Schiebers herstellen. Kommt bei der Umdrehung des Schiebers, welcher

mit seiner oberen, wie unteren Fläche dampfdicht an dem Gehäuse anliegen muſs, eine

der durchgehenden Oeffnungen a über den Dampfweg b zu stehen, so strömt Dampf in den Cylinder, welcher,

sobald eine der nach dem Inneren des Schiebers mündenden Oeffnungen d über b tritt, sofort in

das Ausblasrohr e entweicht. Die Drehung des Schiebers

muſs deshalb so geregelt sein, daſs derselbe auf soviel Umdrehungen der Kurbel, als

durchgehende Oeffnungen c im Schieber vorhanden sind,

erst einen Umlauf macht. In dem gegebenen Falle mit 10 Oeffnungen a ist ein Antrieb durch Schnecke und Schneckenrad mit

10 Zähnen von der Kurbelwelle aus gewählt.

Man kann die Maschine auch in eine Expansionsmaschine

umwandeln, wenn man über oder unter dem Steuerhahne eine ähnliche geschlitzte

Scheibe anordnet, welche in demselben Sinne gedreht wird und vom Regulator oder von

Hand aus so verstellt werden kann, daſs sie bei der jeweilig entsprechenden

Voreilung die die Einströmung vermittelnden Ausschnitte bereits nach einem

bestimmten Hubtheile des Kolbens verschlieſst.

Tafeln