| Titel: | Sylvanus P. Thompson und Jolin's Telephonsystem. |

| Fundstelle: | Band 261, Jahrgang 1886, S. 465 |

| Download: | XML |

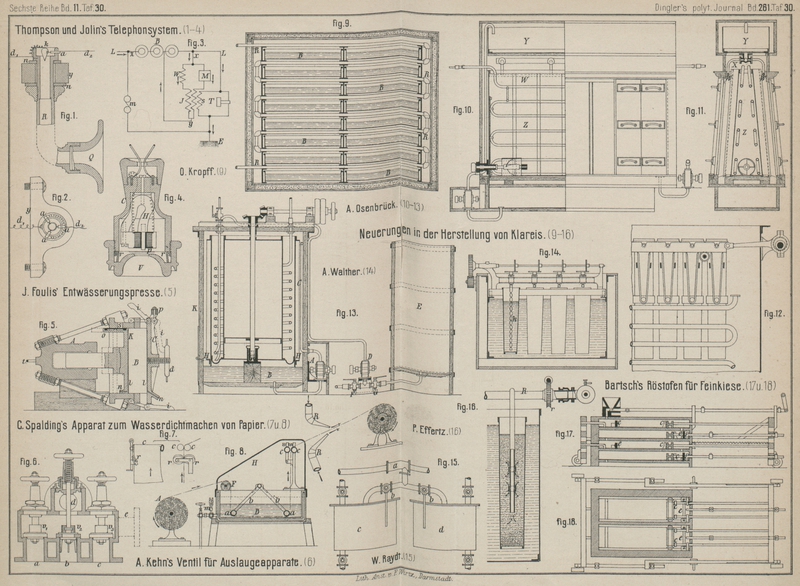

Sylvanus P. Thompson und Jolin's Telephonsystem.

Mit Abbildungen auf Tafel

30.

Thompson und Jolin's Telephonsystem.

Die New Telephone Company in England benutzt nach Engineering, 1886 Bd. 41 * S. 303 einen Apparatsatz,

welcher von Prof. Sylvanus P. Thompson und Jolin zusammengestellt worden ist und mehrere neue

Eigenthümlichkeiten besitzt. Auf einem an der Wand zu befestigenden Brettchen ist

zuunterst ein Kästchen angeschraubt, in dessen Innerem die zum Mikrophon gehörige

Inductorrolle und die Umschalter nebst den sehr übersichtlich angeordneten

Verbindungsdrähten untergebracht sind; auf dem Kästchen ist die Rufglocke angebracht

und die beiden Hörtelephone werden an beiden Seiten des Kästchens angehängt.

In dem Empfänger wird nicht ein Stahlmagnet, sondern ein

Elektromagnet verwendet und anstatt einer gewöhnlichen Eisenplatte eine gespannte

Haut, an welcher ein Anker aus weichem Eisen befestigt ist. An das Schutzgehäuse C (Fig. 4 Taf. 30) ist das

Mundstück V angeschraubt. Hinter demselben ist ein

Trommelfell gespannt, das aus mehreren Lagen von nicht zubereiteter Goldschlägerhaut

besteht, welche in ihrer Mitte eingekittet den kreisrunden Eisenanker p tragen. Das Fell wird über einen kegelförmigen

Messingring r gespannt, welcher zwischen dem Gehäuse

C und dem Mundstücke V

festgehalten wird. Der Hufeisen-Elektromagnet H füllt

den übrigen Raum des Gehäuses aus; ein Schenkel desselben trägt die Spule, welche

ein Kernstück aus weichem Eisen umgibt und ihrerseits zum Theile von einem auf den

anderen Schenkel aufgeschraubten Polschuhe umgeben wird; durch diese Anordnung soll

die magnetische Wirkung der Spule auf den Anker gesteigert werden. Die Ankerplatte

ist geschlitzt, damit das Auftreten von inneren Inductionsströmen in derselben

verhütet wird.

Als Geber wird Thompson's

sogen. Ventil-Mikrophon benutzt, welches in Fig. 1 und 2 Taf. 30 in

Schnitt und Grundriſs abgebildet ist. Von einem trompetenartigen Mundstücke Q führt ein gebogenes Rohr R die Schallwellen nach oben dem Mikrophon zu, welches in dem oberen, von

dem Bügel y getragenen und gegen diesen durch zwei

Kautschukscheiben n isolirten und dadurch zugleich

gegen zufällige Erschütterungen geschützten Theile des Rohres R untergebracht und mit einer Glocke überdeckt ist. Der

Contactkörper k des Mikrophons hat theils und zwar

jetzt vorwiegend die Birnform, wie in Fig. 1, theils die

Kugelform. Der Körper k ruht auf drei aus dem oberen

Rohrtheile nach dem Inneren desselben vorstehenden, mit Platin belegten Stiften a, welche unter sich und mit dem Drahte d2 verbunden sind,

während der Draht d1

bis zu dem Körper k geführt ist. Mittels der Drähte d1 und d2 wird das Mikrophon

M in den Stromkreis der Batterie B (vgl. Fig. 3 Taf. 30) und der

primären Rolle des Inductors J eingeschaltet. Die

Schallwellen streben in

Folge der Verdichtung und Verdünnung der Luft, den Ventilkörper k auf seinen Sitzen a zu

heben und zu senken und verändern so den Uebergangswiderstand zwischen k und o und dem

entsprechend die Stärke des Stromes, welcher im Empfangstelephon das Gesprochene

wiedererzeugen soll. Die Schallwellen wirken also unmittelbar, nicht unter

Vermittelung einer schwingenden Platte auf die Contacttheile des Mikrophons. Die

Kugelventile k des Mikrophons können aus Kohle

hergestellt werden, ohne den wesentlichen Grundgedanken der Erfindung abzuändern,

welcher in der Weglassung der schwingenden Platte besteht; doch arbeiten sie besser,

wenn sie aus gewissen Metallen angefertigt sind, und werden namentlich Legirungen,

wie Phosphorbronze> Selenbronze, Schwefelbronze und

Siliciumbronze, verwendet, unter denen der Selenbronze der Vorzug gegeben wird.

In dem zu dem Geber gehörigen Inductor J (Fig. 3) besteht

ferner die primäre Wickelung aus zwei Lagen, welche in entgegengesetzter Richtung um

den Kern gewickelt sind, so daſs sie sich in ihrer Wirkung auf den Kern aufheben,

wenn dieselben von Strömen gleicher Stärke durchlaufen werden. Da die Enden der

beiden Lagen bei x und y

mit einander verbunden sind, so bilden sie eine Differentialrolle. Der Geber M ist in den einen Zweig dieser Rolle eingeschaltet und

in den anderen Zweig ein Ausgleichungswiderstand W,

durch welchen die Wirkung beider Zweige auf den Kern gleich groſs gemacht werden

kann. Die secundäre Wickelung s des Inductors J ist in gewöhnlicher Weise in die Leitung L eingeschaltet, welche bei E an Erde gelegt ist. Die Pfeile in Fig. 3 zeigen den Verlauf

der Ströme bei dieser Anordnung an, welche das Ueberspringen von Funken in Folge von

Extraströmen verhüten soll, die in der primären Wickelung auftreten würden, wenn die

Mikrophoncontacte aus einander gehen oder ein plötzlicher Stoſs ein Erzittern des

Mikrophons veranlaſst: zugleich mit den Funken werden auch die dabei im

Empfangstelephon T auftretenden schnarrenden Töne

unterdrückt.

Auch die Erregung des Elektromagnetes im Empfänger wird in eigenthümlicher Weise,

nicht durch einen besonderen Lokalstrom, sondern durch einen Zweig des von der

Batterie B gelieferten Linienstromes bewirkt. Es zweigt

nämlich, wie ebenfalls aus Fig. 3 ersichtlich ist,

bei z von der Leitung L

nach der Erde E eine Nebenschlieſsung zu der Batterie

B und dem Empfänger T

ab und in diese wird ein Elektromagnet m eingeschaltet,

der eine so groſse Selbstinduction besitzt, daſs derselbe den Durchgang der rasch

wechselnden Telephonströme nicht gestattet, während er einen zwischen Leitung L und Erde E flieſsenden

ununterbrochenen Strom ungehindert durchgehen läſst. Auf diese Weise sind alle

Vortheile eines Lokalstromkreises, in welchem ein zur Erregung des Elektromagnetes

des Empfängers T dienender Strom kreist, erreicht. Die

Telephonströme nehmen ihren Weg aus der Leitung L durch die Batterie

B und die Rolle des Empfängers T und bringen in letzterem die Sprechwirkungen

hervor.

Fig. 3 zeigt

die Schaltung eines Endamtes unter Weglassung der Umschalter und der Rufklingel. Das

Mikrophon M und der Widerstand W liegen in den beiden Zweigen der primären Rolle des Inductors J, welche sich bei x und

y vereinigen und von da an die Pole des für den

Geber beim Senden erforderlichen Theiles der Batterie B

angeschlossen sind.

Als Umschalter wird der unter dem Namen Ballard's

Patent-Umschalter bekannte benutzt, dessen wesentliche Eigenthümlichkeit darin

besteht, daſs der Hebel, welcher die Contacte macht, nach oben gedrückt wird, wenn

man unter sein Ende den Henkel des Empfängers schiebt. Diese Art Umschalter wirkt

sicherer als diejenigen, welche von dem Gewichte des Telephons abhängig sind.

Tafeln